2013/12/20

ところで、筆者は「アメリカの和食ブームはマクガバン・レポートが発端」と思い込んでいたのですが、どうもそんな単純ではないみたいです。火薬と鋼

アメリカでの実態がよくわかりませんが、少なくとも日本では、マクガバン・レポートは都合のいいように捏造して伝えられることが多いみたいですね。

2013/12/19

歴史人口学のさる方によれば、いつの時代も都会は若者を魅了し引き寄せますが、同時に、若者を消費する場所でもあり、独身が多く短命だそうです。その犠牲の上に成り立つ場所なのかも知れません。ネット社会も同様な気がします。

ネットは実際にお会いできない人との交流もできて便利ですが、むしろ不快なことのほうが多い場所だと思います。助けていただいたこと、お礼を言われたことより、いちゃもんを付けられたことのほうが多いです。相手の顔が見えず、言葉だけなので、誤解を生みやすいことは確かです。

筆者に来るメールなら、他人にわかることはありませんし、不快なら無視すればいいのですが、掲示板に書かれてしまうと削除するしかなくなります。困るのは、誹謗中傷ではないので削除してはいけないのだろうけど、筆者の掲示板では扱いたくない話題です。こういうのを気にすると、雑記に何も書けなくなります。ひいては、サイトを立ち上げた意味がなくなります。

掲示板を休止して数か月経ちました。だいぶ気が楽になりました。これで、少し寿命が延びた(と言うより、元に戻りつつある?)かもしれません(笑)。

長生きするには人との交流が大事とは思うんですが、さまざまですねぇ。

と、いうようなわけで、皆さんのおかげで有意義でしたが、さほど熱心でもなくなりましたし、負担のほうが重くなってしまったみたいなので、ここらあたりで閉めさせていただきたいと思います。長い間有難うございました <m(__)m>

2013/12/18

雪が降りました。家の前の畑も雪に覆われました。大根は収穫せず畑に放置?してありますが、雪にあたって一段と美味しくなったようです。

御田さんが書いたストレージ研究第2回に否定的なコメントも寄せられています。出て当然の意見だと思いますし、他所で陰口をたたくより、よっぽどいいと思います。

今足りないのは、ジッターの変化と聴感の関係を示すことだと思います(難しいけど ^^;;)。これが確立していないので、バイナリが同じだから音も同じ、逆の言い方で、音が違うのはバイナリのせい、という人が出てきます。

常用してるCDDA2WAVが気になったので、テストのためにLinuxでなくWindowsで調べてみました。オフセットの設定はあるものの、セクター単位の指定となっていて、EACのそれとはなんだか様子が違うようです。試してみてもなんだかよくわかりません。CD2WAV32にもあった、音声の切り取りリッピングなのかなぁ (^^;;

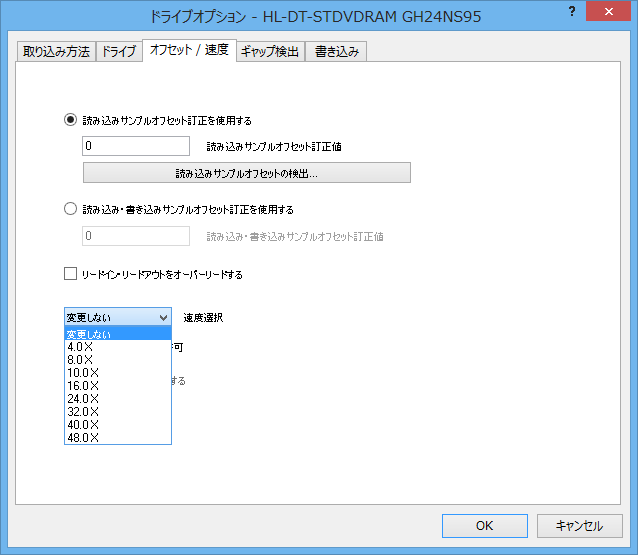

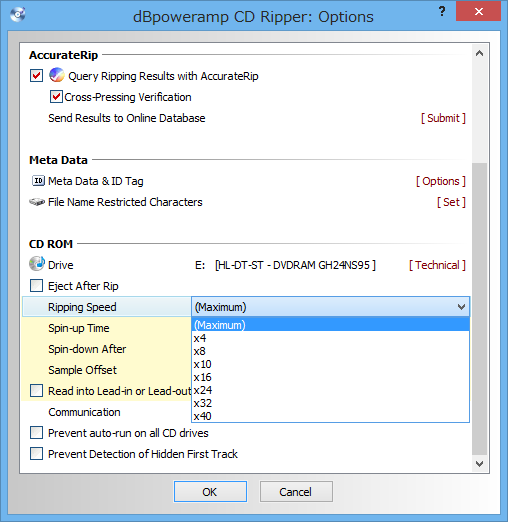

[Over Read Lead-in Lead-out]機能の件

YSSさんも書いてますが、ドライブによっては下手にチェックしないほうが良いです。Lead-outの中を読むどころか、通常部分の最後が読めなくなるという現象が観測されました(笑)。

EACではこの機能が目に見えてますが、他のソフトではまず見当たりませんよね(その前に、オフセットが修正できるソフトが少ないですが・・ 笑)。MusicBeeはLead-outの中が読めました。CDexは読めませんでした。MusicBeeもCDexも、単にoffsetとなっているところが紛らわしいですが、EACと同様にオフセット値ではなく「オフセットの修正値」を入れます。

オフセットのテストCDを作成する際の注意点ですが

普通に、前後に無音がないWAVからCD-DAを焼くと、それからリッピングしたWAVが元より長くなることがほとんどです。これでは正確なテストができません。

1、WAVはフレームの切れ目で切る(WAVEエディターの使い方参照)。

2、焼く時も、(なんだかわからないけど ^^;;)長くなる時があるので注意する(リッピングしてみればわかります ^^;;)。

サンプル数が同じでないと・・。

サンプル数が同じでないと・・。

2013/12/13

運転が大変ですが、2人で行くならJRより車のほうが安いんですね。ウィークデイなので勤務先を早引きして高速を走り、6時ちょっと過ぎに到着。会場後方に座っていた教授に挨拶。もう自己紹介は不要です。客席やや前方に着席。打楽器だからこの位置でいいかな?普段、娘の口から聞いているものの名前と顔が一致しないので、パンフに載っている曲ごとの配置図で確認。(ああ、こんな仲間でやっているんだな)と安堵。

先月、家でも練習していましたが、娘出演のマリンバ二重奏は、美しくも超難曲で手こずっているようでした。これを暗譜しているだけでも驚きです。クラベス三重奏は面白かったですが、娘が曲芸?中にクラベスを落としそうになり、ハラハラしました(笑)。最後は打楽器専攻全員による声を打楽器ライクに使ったアンコールで幕を閉じました。

やはり、演奏会が終わった後は、嬉しそうでいいですね。

心配していたような悪天候でもなく、わりかし快調に高速を走り、30分ほど休憩して、12時を過ぎて我が家に到着しました。途中で買ったカフェイン3倍コーヒーのせいで、長いこと眠れませんでした (^^;;

2013/12/10

御田さんにご紹介いただいて、みなさんにもよくアクセスいただいて、「音楽CD&リッピング」でググると、これが音楽CDのリッピングが時々TOPに来るようになりました。有難うございます(TOPに来ない時は2ページ目にあるのがなんだかよくわかりませんが・・)。

他のページと比べると、初級者向けというか、懇切丁寧に、わかりやすくするため余計なことはなるべく書かず、なので、内容も配置もアンバランスですが、ま、仕方ないでしょう(笑)。

忘れてたので、オフセットの話題を追加しました。実態を久しぶりに調べたら、(あれっ??、こんなはずでは・・??)でした。音声前後の無音部分がないトラックが思っていたより多いのです。方針を変えるとはこのことで、今までオフセットは気にしないようにしていましたが、少し気にしないといけないかな?、と思い始めました。

2013/12/5

午前3時に看護師さんが病室に入って来て、「脈拍が落ちました。またすぐ上がったけど・・」と仰いました。父の様子は普段と変わらないように見えました。血中酸素濃度が90を切っていましたが、少しづつ上がってくるようです。ナース?センターに行き、心拍を見ると、いつもより不安定なようでした。部屋に帰ると、呼吸の様子が変わっていました。1回づつ肩で大きく呼吸しています。千葉の弟と家に電話をかけました。何もできないので、私の手を父の手に置きました。時々呼吸が止まるので、そのたびに手をさすりました。そのうち呼吸が止まりました。弟に電話をかけ、間に合わないからと携帯で別れの言葉を促しました。次第に血中酸素濃度が下がっていき、69から下は測定不能になりました。家から母と妻と娘がやってきたのは、お医者様の死亡診断の後でした。

葬儀も終わり、初七日も済みました。心にぽっかり穴が開いているのかどうか、自分ではわかりません。普段話す言葉に心なしか力がないのは自覚しています。勤務先からの帰り道、3ヶ月近くほとんど毎日通った病院の傍を通ると、今でも父がそこにいるような気がします。

2013/11/27

CPU使用率はわかるのですが、いまいちわからないのがメモリー消費量です。

パフォーマンスモニターではCommited Bytesの項目がそれに該当すると思います。筆者が良く使うCRNmonitorでは、物理メモリーと仮想メモリーの項目があり、仮想メモリーが先のCommited Bytesに相当するように思えます。物理メモリーですが、スワップしない設定にしてあるので、仮想メモリーと並行して動くかと思いきや、そうでもないんですよね。また、先に書いたプロセスの消費メモリーが次第に上がっていくソフトでも、仮想メモリーはすぐ上がって打ち止めになるので、いまいち関連がわかりません。

それでも、余計な常駐ソフトをほどほどに停止して、スワップも停止したら、不定要素もほどほどに排除できたみたいなので、ボチボチ始めようかとは思います。メモリーに空きがあってもスワップしてしまうことに、ようやく気づきました(音質に良くないと思うな)。また、仮想メモリーってスワップだけのことかと思っていたら、そうじゃないんですね。また一つ、PCゆえの複雑さー>音質の足を引っ張る要素、に気づいてしまいました(笑)。

一般コンサートではないので、ホール経由で教育委員会にお願いしたら、通されたのは貴賓席みたいな皆から丸見えの場所でした。こりゃ、児童のお手本になる態度で聴かねば(笑)。娘は、慣れないなりに、しっかり弾いているようで、安心しました。オケの皆さんにも可愛がって頂いているようです。オケ伴でBelieveを全員合唱してたので、久しぶりに歌いました。

誕生日です。58になりました。80歳まであと8035日か・・(^^ゞ

2013/11/25

今日から4日間、午前と午後の2回づつ、1曲だけですが、娘が演奏します。お相手は、県内出身で国際的にも活躍する指揮者の○○さん、オケは関西フィルです。県内すべて?の小学校高学年が聴く、オーケストラに親しもう!的な教育活動の一環です。マリンバの地元師匠が忙しくオハチが回ってきた格好です。

昨日が最後のリハでしたが、家に帰ってから「頭がいたい」と言っていました。さすがにこういうことには慣れていないので、極度に緊張していたのでしょう。今頃どうしているかなぁ。

2013/11/20

何事も、目的を達するための最適な仕組みがまずは大事だと思いますが、仕組みが同じなら、後はそれを達成する最低の労力(プラスアルファ?)が良いと思っています。「過ぎたるは及ばざるがごとし」です。オーディオでもそれは当てはまると思うので、ハードはなるべくロースペックな清貧?志向ですし、ソフトも同様です。今回は、PC環境の軽量化も大事だろうけど、使うソフトの軽量化のほうが効果がダイレクトじゃないのかな?というお話です (^^ゞ(尤も、仕組みは微妙に違うとは思いますが・・)

「これが音楽CDのリッピング」を書きかけた時、リッピングソフトも試聴はしたものの、ライティングソフトでかつてやったようにパフォーマンスを見てみたいと思っていました。システムの総メモリー消費を見てみましたが、どうも不定要素が多くていまいちだったので、とりあえず簡単に(いつも使うこの台詞 笑)、タスクマネージャーのプロセスの消費メモリーを見てみました。Windows7 SP1 Home 32bitです。

CD1枚を最高速でリッピングした時、そのリッピングプロセスが消費する最大MBです。

グラフ化できるとよくわかるのですが、次第に増加していくソフト、あまり変化がないソフト、があります。数値を眺めている限りでは瞬発的な大きな変化は見られないので、大雑把にはこんなMax値でもいいかなぁ、という感じです。

4倍速でもやってみましたが、最大速と変わりないようだったので、省きました。

一見、これで良さそうですが、メインプロセス以外のメモリー消費が増えることも予想され、こちらはわかり難いので、本当は不定な動きを極力排除してから全体のメモリー消費の変化を追うべきかなぁ、とは思います。今回、明らかなサブ的プロセスのメモリー消費は合算しています。

| soft | mode | MB | |

|---|---|---|---|

| cdda2wav | 4 | ||

| CD Manipulator | 5 | ||

| dBPowerAmp CD Ripper | burst | 66 | |

| burst | AccurateRip | 68 | |

| secure | 126 | ||

| Exact Audio Copy | burst | 20 | |

| secure | AccurateRip | 23 | |

| secure | C2 | 22 | |

| iTunes | 48 | ||

| Music Bee | normal | 30 | |

| secure | AccurateRip | 30 | |

| secure | C2 | 30 | |

| Windows Media Player | 19 |

この結果がバイアスになるとそれはそれで問題ですが、もっとじっくり聴いたほうが良いかもしれません。コマンドを叩くcdda2wavにCDDB検索機能もあるらしことは知っていてもまだ使ったことがないので、試してみたいところです。

10MB未満で、CDDB検索機能がバッチリのGUIソフトがどこかにないでしょうか(笑)。

思惑通りになってしまいましたが、決して、筆者の考えを裏付けるデータだけを出しているのではありませんので・・(^^;;

と、まあ、こんな風に、メーカーのプロフェッショナルでない我ら一般ユーザーでも、音質云々以外に、少しぐらいはできることがあるんじゃないでしょうか。

2013/11/16

今年は自然栽培1年目でした。

これからは自然農法というより自然栽培と言おうと思います。自然農法では範囲が広すぎるし、ある程度は自然を模倣しますが、食べるために野菜を育てているからです。なるべく手間をかけず楽しく野菜を育てたいです。なお、田を持っていませんので稲は作っていません。

知らない人のために書いておくと、筆者の自然栽培とは以下のようなものです。

・耕さない(畝をそのままずっと使います。)

・草を抜かない(刈ったりはします)

・肥料はやります(無肥料には拘らないことにしました。ただし、有機質肥料を土にかけるだけにしています。)

・農薬はもちろん使いませんよ。

春

この時期にはあまり収穫できませんでした。前年秋の残りで寒さに強いものを少し収穫できた程度ですが、暖かくなるととう立ちしてしまいました。春先に葉物を蒔きましたが、芽は出ても育ちませんでした。前年に蒔いたえんどうは芽が2つ出ただけでした。

この時期、野菜が不足するので、なんとかしたいと思います。

夏

玉ねぎ、じゃがいも、枝豆、はあまり収穫できませんでした。ミニトマト、大玉トマト、なす、きゅうり、いんげん、ピーマン、は絶好調でした。きゅうり以外は11月初旬まで収穫できました。

なす科が多いので輪作が難しく、混作を考えていきたいと思います。

大玉トマトを沢山作りたいので、苗も早めに育てて植えるようにしたいです。

カラス対策に、大玉トマトでも網をかけず防鳥糸だけでよいことがわかって一安心です。

トマトには雨除けをするのが一般的ですが、多少の割れは発生しても、しないでおこうと思います。

秋

大根は、蒔く時期さえ遅れなければ大丈夫なようです。今、すごく太っています(笑)。

白菜は今年も難しかったです。虫に食べられてなんとかなったのは4割ぐらいですし、まだ結球していません。自然栽培のせいなのか成長が遅いようです。半結球の山東菜も作っておいてよかったです。

葉物は春と違って、地面に種をバラ蒔くだけで芽が出ますが、その後の成長を考えると、肥えた場所が良いよいです。今年はあまり良い場所に蒔けなかったようです。また、虫にすぐ食べられてしまうので、適切な時期を探りたいと思います。

玉ねぎの苗の状態は、昨年より良いように思います。前年にえんどうを失敗したので、蒔く時期を2回に分けてみました。先に蒔いたのはだいぶ大きくなってしまい冬を越せるか心配な状態、後に蒔いたのはやっと芽が出てきた状態です。

空いたところで硬そうなところには、ライ麦を蒔きました。根で耕してもらうためです。

全般的に

- 自然栽培以前の問題ですが、種を蒔く適切な時期がまだよくわかりません。

- 新たな野菜を作ろうとする度に耕して畝を作り直すことがないので、とても楽です。

- 失敗しにくい野菜は大丈夫ですが、微妙な野菜はまだ難しいです。

- 自然栽培では成長がやや遅いような気もします。

- 場所によって陽当たりや水分や硬さや肥え具合など違うので、野菜の性質に合わせて作りたいです。

- 地面が硬い場所は、夏野菜を植えるなどして、積極的に地質改善を図りたいです。

まだまだこれからですね。

2013/11/14

11月11日の書き込みに御田さんから反応(11/13)がありました。メールとか掲示板でやり取りするのがスジだとは思いますが、成り行き上、世にも稀な(けど、ここでは時々発生する)ブログでのやり取りにしばしお付き合い下さいませ (^^;;

たぶん、言葉使いの問題なんでしょうね。

御田さんはご自身の考えを強調したかったのだと思います。オーディオ的には、「ラジカセで音楽を聴くのは間違い」と言えなくもないです(笑)。けど、私としては、「間違い」という言葉は、事実と異なる場合に使いたいと思います。

「CD再生にはデータの欠損がある」→ 間違い

「特別なドライブやソフトを選ばないと、データ的に正確なリッピングができない」→ 間違い

「リッピングされた音声ファイルの再生音のために、ドライブやソフトを選ぶ」→ 好み(もしくは、考え方の違い)

リッピングには誤解が多いだけに、事実と好みを明確にしたい、と思っています。

2013/11/13

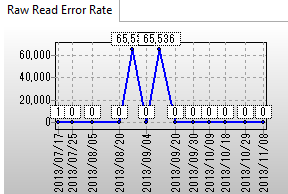

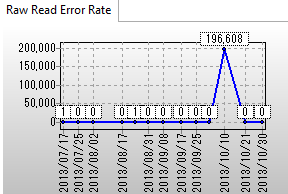

SMARTの最初にある項目なので、いちおう長期間様子を見てみました。

SMARTの最初にある項目なので、いちおう長期間様子を見てみました。

ソフトはHard Disk Sentinel、HDDはHITACHI HDS721050CLA362です。

決まった値かその倍数しか出ないので、やはり、信用できなさそうです。

2013/11/11

カレリア組曲の冒頭が鳴った時、(あぁ、俺ってやっぱりシベリウスが好きなんだぁ)って思いました。妻は3曲目が気に入ったみたいです。お国柄でしょうか、このオケには賑やかな曲が似合ってるような気がします。

サン・サーンスの交響曲は、なんかいまいちピンときませんでした。いまだにベルリオーズの幻想にもピンときたことがない筆者も、(ちゃんとした演奏を聴けばわかるさ)と思っていたのですが、フランス物をパリ管が演ってもこうですから、(俺には、フランス感覚は理解できないのかも?)とか思い始めました(笑)。

「はじめてのネットワークオーディオ」を読みました。御田さんのインタビューで、LANケーブルのノイズ耐性の話が出ていましたね。ツイスト・ペアだとどのくらいどうなるのか詳しいことは存じませんが、ストレート・ケーブルも4と6を入れ替えてきちんとツイストペアにしないと、5mを超えたらまともに動作しませんよね(最初、よくやった失敗 ^^;;)。

余談?はさておき、この本でもリッピングの項があり、田村智理氏は、[>リッピングのポイントは「リッピング性能の高い光学ドライブをリッピング専用ソフトで制御して、高精度に読み取る」ということに尽きる。]としています。相変わらず、セキュアなリッピングを勧めているのですが、セキュアなリッピングが必要なCDの頻度には触れていません。

また、「リッピング性能の高い光学ドライブ」とはダメージディスクを正確に読めるドライブを指しているようですが、[>本格的にリッピング向けの光学ドライブを選ぼうとすると判断が非常に難しいかもしれない。]、と具体的な提示を避けています。無理もありません。少なくとも日本では、筆者以外の資料を見たことがありません。

最後に、[>入門者の場合は・・中略・・あまりこの段階で悩むこと無く、納得感のあるものを選ぶと良いだろう。]と、している本音を訊いてみたいところです(笑)。

御田さんも書いてますが、ベコベコのドライブでもデジタル的には問題がないことをはっきり書いていただきたかったです(笑)。また、[>「ベコベコのドライブでも何でもいいのだ」は、間違い]というより個人の勝手だと思います。高級コンポで音楽を聴いてもいいですが、ラジカセで聴いてもいいんです。

あと、以前筆者が指摘しましたが、読み取り速度中心の書き方をしているのに読み取り速度が事実とは違う、というおかしなことになっています。勘違いされているようです。繰り返しますが、ブンブンなのはむしろ静音設定でしか読み速度を落とせないPioneerですよ。

筆者の場合、最近のPioneerのBlu-rayも緻密な音で良いかなと思う反面、Blu-rayの重苦しさを嫌うんですよね。荒いけど比較的ストレートな激安DVDドライブもそれなりかと・・(笑)。速度よりまずドライブでしょうね。

2013/11/8

夏をのんびり過ごした報い?か、晩秋になってなぜか公私とも大変忙しくなっています。仕事では、12月本番に間に合わせなければいけないプロジェクトがあり、かなり端折っても間に合うかどうかですし、入院中の父周辺も慌ただしくなってきましたし、娘が関西フィルと演る日も迫ってきました。

畑の秋野菜は一段落ついて年内にやることはほとんどありませんが、10月まで実ってくれた夏野菜を撤去しきれていません。それに、そろそろ雪囲いもしないと・・(笑)。

音楽CD & リッピング、で検索すると結構上位に来るようになりました。皆様有難うございます。

ところがですね、CD & リッピング、で検索すると、作成中にアップした書きかけのページが先に来る、というか、これしか見当たらないんですね (^^;; 驚いて、速攻削除しました (^^ゞ フォルダーが「pcaudio3」になっているのはそういうことです。

2013/10/29

画像のサラダ菜やレタスは問題ないのですが、小松菜などの葉野菜は虫に食べられて無残な状態になるか、地面が硬いせいか大きくなれない状態です。虫に食べられない場合もあり、よくわからないのですが、健康なうちは食べられないけどちょっとでも不健康になると食べられる、ような気もします。最も頼りにしている これならできる!自然菜園 にも、自然農法の場合はこういったものが難しいと書いてあるので、そうなのかも知れません。

画像のサラダ菜やレタスは問題ないのですが、小松菜などの葉野菜は虫に食べられて無残な状態になるか、地面が硬いせいか大きくなれない状態です。虫に食べられない場合もあり、よくわからないのですが、健康なうちは食べられないけどちょっとでも不健康になると食べられる、ような気もします。最も頼りにしている これならできる!自然菜園 にも、自然農法の場合はこういったものが難しいと書いてあるので、そうなのかも知れません。

去年、何も考えなくても順調だったので、楽に構えていたんですがねぇ (^^;;

お向かいからいただいたいちじくです。

お向かいからいただいたいちじくです。

筆者が小さい頃はうちにも木がありよく食べていたんですが、親が筆者に無断?で切っちゃいましてね。ハチが寄って来るほど熟したのを採ってすぐ食べるなどしていた筆者には、スーパーのいちじくは鮮度が落ちすぎで食べられないんです。

妻は苦手にしているので、母に少しあげた後、全部食っちゃいました (^^ゞ

2013/10/22

季節外れですが、息子が帰ってきました。

入院しているじいちゃんを見舞い、夏に行けなかった馴染みの中華料理屋さんで、きくらげと卵と豚肉の炒めと鶏のから揚げを食べ、ハイキングに行きたかったところ生憎の雨だったので山間の小さな温泉に入って来ました。

「作曲科志望の人で、無調の音楽は本来人間には自然なものだと言う人がいるけど、俺はそうは思わない。どう思う?」と振られ、考えたこともなかったので、初めはそうかなぁ、と思っていたのですが、ふと思いついて、「土着の音楽で、無調のものがあるかどうかがポイントじゃないの?」と言いました。返事は、「俺は小泉文夫じゃないから・・」でした(笑)。

久しぶりに息子と二人でのんびりしました。

先のBS-TBSのハルモニアのザ・ピーナッツ特集を見せたら、4割弱がエキストラらしいです。が、並のエキストラじゃない人も多いようで、言われてみれば、歌う時に全くぶれませんね。

2013/10/18

御田さんにフォローいただいていますが

文章長いとポイントがぼける、文章長いと読むのが辛い、わかったような気になるだけで実はわからない、解説するだけのスキルがない、解説するだけの資料がない。

厳密には必ずしもそうではないですよね(笑)。

誤解があまりに酷いので、このくらい言っとかないと (^^ゞ

他にもあるような・・

2013/10/17

最近アクセスが異常?に多いのは、またもや御田さんが紹介して下さったからです。

御田さんにご迷惑がかからないように書いておきますが、

ここでの書き込み内容は筆者の考えですので、御田さんの考えと同じとは限りません。その点、よーくご留意下さいますようお願い致します。

2013/10/16

タイトルはその名も「これが音楽CDのリッピング」です (^^;;

ちょっと恥ずかしいような気もしますが、少しぐらいは強気にならないと・・(笑)。

不備な点もあると思いますが、時間をかけてもきりがないので・・(^^ゞ

ま、時々こっそり修正します(笑)。

ついでに、この前の山行もアップしておきました。ほとんど画像メインですが、コンデジで撮ったのとデジイチで撮ったのがわかるでしょうか(笑)。

2013/10/15

3連休も集落の氏神様のお祭りで制約があって初日にしか行けませんでした。幟立が終わってから出発したので登り始めたのも遅く、天候は回復に向かうはずでしたが山頂付近はガスで曇っていて、結局、山頂の一つ前のピークで止めました。雨はほとんど降りませんでしたが、ガスの中では面白くないですから。

コンデジ(コンパクトデジカメ)を探しても見つからなかったので、固く決意したにも関わらずデジイチ(デジタル一眼レフ)を持ってきてしまったんですが、なんのことはない、中型ザックの奥深くにコンデジが見つかりました。結局、両方持って登ることに・・(笑)。ま、そのうち画像載せます(ガスの中で幻想的?なのばかりですが 笑)。

前回、デジイチで問題なのは持ち運びが難いこと、みたいに書きましたが、どうもそうではないようです。持っていると、つい撮りたくなってしまう、撮影が長くなる、登りでは特にペースが乱れる、ことが問題のようです。もうひとつ、デジイチを持っているだけで撮影優先感覚になってしまうので、山を歩いている喜びや感覚みたいなものが半減しているんじゃないだろうか?、という点です。メモ程度にするべきなんでしょうね。そのうち慣れるでしょうか(笑)。

(なお、うちの息子は出ていませんので・・)

お知らせしたBS-TBSに出演したのを観ました(YouTubeにもうだいぶ上がっているようです。)前回の美空ひばり特集は見逃した(これもだいぶYouTubeにあり)のですが、今回のザ・ピーナッツ特集も、クラシックがメインのはずなのにポップスも十分すぎるほどに聴ける出来だと思います。演歌でも歌いこなしちゃってて、びっくりしました (^^ゞ

この合唱団、筆者はアルトが大好きです。大抵の合唱団の常として、外声部(つまり、混声合唱ではソプラノとバス)は合唱団をリードしようとしっかりしてくるのですが、内声部(同、アルトとテノール)は主旋律が来ることが稀なせいか軟弱なところが多いのです。ソリストの卵の集まりという特殊事情はありますが、聴いていて惚れ惚れします(ただ、今回のような曲はソプラノには音程が低く、苦労もあったと思いますが・・)。

あと、絶対大きくなってはいけないところで、大きくならないのも、いいですねぇ。

2013/10/8

ここ最近、音楽CDのリッピングについて、とりまとめ的なものを作成中です。わかっている人には今更言うまでもない当たり前のことなので、わざわざ書くまでもないだろうと思っていたのですが、雑誌などのおかしな点を指摘してもモグラたたきみたいにきりがないので、これが本当ですよ、というものを出していくのがまっとうな方法だろうと思い立ったからです。

だいたいできたのですが、「CDPはCDをちゃんと読めてない」派や「バイナリ同じなら音も同じ」派の人達に、(なるべく)わかってもらう書き方が難しく、何回も書き直したりしています (^^;;

リッピング条件については、(あまり細かく書いても拒否反応を起こす人もいるからなぁ)、と軽く書くつもりでいたのですが、なんだか画竜点睛を欠くような気もして詳しく書こうとしたものの、いざ書こうとすると、あまり詰めてこなかった自分に気がつき、急遽試し始めたところです(泥棒を捕まえてから縄をなう、みたいな、こんなので大丈夫か? ^^;;)

それで、まずは、ソフトです。

まず、Windows7環境で、iTunes、WMP、EAC、dBpowerAmp CD Ripper、CD Manipulator、cdda2wav、を試しました。cdda2wavは筆者のCD-R焼き専環境Vine Linux1.1で使っているリッパーです。最後の2つは、以前、Windowsの書き込みソフトを試した時良かったので、読みでも期待してみました。

大きくは、最初2つ < 中2つ < 最後2つ、という感じです。最後2つは、期待を超えた出来で、音の有象無象が結構聴こえます。ただ、周波数バランスがややカマボコなのが・・。

次、御田さんご推薦のcdparanoiaを試しました。

Windows環境に移植されたのが見つからなかったので、ubuntu studio と voyageMPD の2つの環境です。PCハードもそれに見合って?違います。比較対象ソフトは、cdda2wavから派生したicedaxです(最近のDebian系はこれに変わってる)。コマンドを叩きました。cdparanoiaはオーバーラップ読みが標準だったので、オプションで停止して、両者とも4倍速指定だけのシンプルな設定です。

ちょっぴり悔しいですが、愛着があるcdda2wavに近いicedaxよりいいですね。くもぐっていませんし、音の有象無象の細部までクリアです。クリアすぎて腰がないかも知れないですが・・。以前から存在は知っていたものの、デジタル的正確さを強化するオプションが鼻につき、セットアップも面倒だったので放置しておいたんですが、考え直す必要がありそうです。

滑らかでゆったりした標準のオーバーラップ読みの音が好きな人もいそうですが、ストレートなオーバーラップなしのほうが筆者の好みです。icedaxでもpananoiaオプションとかオーバーラップ読みオプションがあるんですが、いまいちに感じられました。

書き込みの時と同じように、リッパーもメモリー消費をとってみようかなぁ。リッパー動作の細かいところまではわからないので・・。

2013/10/7

小松菜、くきたち菜、の間引き菜をサラダで食べました。ラディッシュも。

8月中旬に蒔いた小松菜は本葉が出た頃に虫に食べられ無残でした。下旬蒔きは、間引き菜も食べたのですが硬く、その後やはり虫に食べられました。今回食べた小松菜は9月上旬蒔き、くきたち菜は中旬蒔き、です。今のところ、虫にもほとんど食べらていません。やはり蒔くのに適した時期ってありますね。

不思議なのがサニーレタスで、ポットで育てたのを畑に植え替えた直後は茎を虫に食べられてだいぶ無くなったのに、残った株を見ると今は全然食べられてないんですよね。ほれぼれするほど葉の色合いが綺麗です。

気になることがあって連絡したら、○ちゃんからの返信で「9月に出演しますよ」とのことだったので毎週チェックしていたんですが、今週末の10月11日夜10時からのようです。なんならご覧下さいませ。もっとも、うちの息子は最近忙しくて行っていないですが・・。

筆者は、合唱組曲「嫁ぐ娘に」が大好きでした(所属合唱団ではやらず、練習したことはありませんでしたが・・)。初演でプロ合唱団が泣きながら歌ったとの逸話もありますが、筆者も娘が幼い頃に抱きかかえながら子守唄で歌うと、終曲では毎回必ず泣いてしまうのでした(娘は3曲目ぐらいで寝てしまうので、心配?はご無用です 笑)(この曲、男声は父親の女声は母親の歌詞を同時に歌うので、一人で歌うと超忙しいんですよね 笑)。

「狐のうた」も大好きで、もし児童合唱を任されることがあったら?まっさきにやりたい曲です(笑)。こうしてみると、マリンバの曲も結構あったんですね(児童合唱とのコラボ曲が気になる・・)。

合掌。

2013/9/30

沖縄本島、石垣島、奄美大島、の3人のコンサートに行ってきました。古謝美佐子さん、仲田かおりさん、城南海さん、です。

PAを使ったコンサートに慣れていないので、最初3人で歌いだした時には、ノイズは酷いし、ニュアンスは何もわからないし、音が大きすぎるし、すぐに帰りたくなりました (^^ゞ 終いまで聞けたのは、こちらが次第に慣れたのか、PAの調子が良くなってきたのか、不明です(笑)。

59歳だという古謝美佐子さんは長年の貫録ですね。娘と孫と一緒に歌っているようだと笑っていました。アンコールではすっかりお祭り騒ぎになり、皆踊りだすし、ステージにあがってしまう人多数で、とても楽しい時間を過ごしました。

2013/9/27

きょんきょんだけじゃなく、薬師丸ひろ子の歌も聴けるなんて、最高っす!(あまちゃん)

(他にもけっこうありますが)「三途の川」はおかしいと思っていましたが、やはりねぇ。

楽天、よかったですね(阪神ファンとしては、うらまやし)。

2013/9/25

久しぶりに秋の白山へ行って来ました。なんとかなるだろうと一眼デジカメのD40を持ち込んだのですが、いままでにないくらいヘトヘトで下山しました。今日でも筋肉痛で足が棒のようです。カメラだけのせいでもないでしょうが、原因のひとつには違いありません。今後、山へ行く時は絶対コンデジ!、と固く誓います(笑)。もっと楽なコースならよかったんですけどねぇ (^^ゞ

帰ったら、畑の白菜が大きくなっていました。たった2日でこれだけ変わるとは驚きです。

2013/9/21

最近、水を1L、勤務先に持ち込んでいます。前は2L持ち込んでいたのですが、(ちょっと多すぎるかも)とか思って1Lになりました。もっとも、勤務先のお茶も飲むんですが・・

これまた最近、久しぶりに新谷さんの「病気にならない生き方」を読んでいたら、水を飲む時間を決めているそうですね。つまり、胃の消化の邪魔にならない時間です。(あ、なるほどな)と思いました。

食べ物によりけりだそうですが、胃で消化する時間が違うそうです。ネットで調べても、時間に幅がありすぎて本当のところがわからないのですが、ご飯で2から8時間、肉類で3から24時間、もっとも早いのが果物で20分から2時間(幅ありすぎ 笑)。同時に食べると長くなるそうです(あのー、これが普通ですけど ^^;;)。新谷さんは午後の4時頃(だったかな?)に飲んでいるそうです。

筆者の場合、朝は果物がほとんどで、夏はすいかや家の前の畑で採ったばかりのトマトですから、朝の9時以降に飲むようになりました。

考えてみたら、バーベキューでビールをがぶ飲みしながら焼肉をたらふく食べるのって、胃液は薄まるし、肉は消化が遅いし、かなり胃に負担がかかっているんですね。ま、年1回ぐらいはいいでしょうけど (^^;;

ちなみに、同時に食べる場合でも消化の良いものから食べると良いようです。ためしてガッテンで見てから、我が家ではまずサラダから食べるようになりましたが、これだけで父の糖尿がだいぶ改善されたようです。

2013/9/19

さほどファンというわけでもありませんし、初期のレコードを2枚持っている程度ですが、出てくる音楽といい、サザンとかオールスターズとかのふざけたネーミングといい、アメリカ南部音楽からのグループと思っています。しかしながら、モロにアメリカ南部音楽やったら日本じゃ一般受けしないだろとか、やはり日本のグループというか、長い間に次第に淡白になっちゃったような感があります(アルバムも最近は聴いてないんでよくわかりませんのですが・・)。

そこでツナミです。世間様では名曲ということで通っているようなのですが、どうもイケマセン。聴いているダンにはそんなに思わないのですが、いざ、自分で歌おうとすると、どこかに違和感を覚えるのです。桑田氏のあの漫才のような(失礼 ^^;;)ボーカルと、爽やかな曲調のギャップでしょうか。カラオケで歌おうとしても、やっぱり歌えないのでした。

ある時、ピンッ!、ときました。正面からキリッと、正統派で歌いこんでみたらどうだろう、というヒラメキです。もちろん、メロディーも桑田氏のクセを除外します。小椋佳?、違うな。布施明?、違うな。

そうだ!!、八重の桜のマッチョな西島君風ではどうでしょうか(笑)。(メロディーを大幅に作り変えないと無理かな・・ ^^;;)

2013/9/17

凄い雨でしたね。何回か川を見に行きましたが、長いこと8割ぐらいの水量を維持していました。被害に合われた方にお見舞い申し上げます。

雨がひと段落したので、妻と観に行きました。近頃の教科書では「モチモチの木」の挿絵でよく知られていますね。初期の木版画、絵本の挿絵、朝日新聞日曜版の切り絵、という展示でした。沖縄で戦い、彷徨った末捕虜になった経験をお持ちとは知りませんでした。心に残ったのは、月並みですが、「八郎」と「モチモチの木」の挿絵でした。「八郎」は絵本の数倍たくましくて優しく、「モチモチの木」に咲いた「花」は数倍美しかったです。

このような美しい絵本に親しむことができたのは、ホント、子供がいたおかげですね。

2013/9/16

大玉トマトに雨よけをつけるか否か、の問題を春からずっと考えていました。雨が少ない地方の野菜のせいか、収穫期に雨にあたるとヒビが入り、酷いと割れてしまうんですね。

大玉トマトに雨よけをつけるか否か、の問題を春からずっと考えていました。雨が少ない地方の野菜のせいか、収穫期に雨にあたるとヒビが入り、酷いと割れてしまうんですね。

しかしながら、なるべく手間をかけたくない筆者にとって、27本ものトマトに雨よけを設置するのは大変なことですし、上1/3だけでも透明なシートをかけてしまうとトマトの世話がとてもやりにくくなります。今年は10本だけに雨よけをして、様子をみていました。

トマトの最盛期である夏に雨はそんなに降りませんので、雨よけは不要なんじゃないかと思いました。秋になって雨が多くなり割れるトマトも多くなったので、(やっぱり雨よけは必要なのかな?)と思っていたのですが、「雨よけがあるとトマトが色づきにくいみたいだよ」と妻の言葉。そう言えばそうみたいね、という訳で、雨の時期ですが、シートを外しました。弱い秋の光がシートを通すともっと弱くなっちゃうのかな。

白菜に乗るおんぶバッタです。こんな風にして美味しく白菜を食べるんでしょうか。

白菜に乗るおんぶバッタです。こんな風にして美味しく白菜を食べるんでしょうか。

周囲に見えるのはまだ小さい春菊です。虫避けに、遅ればせながら蒔きましたが、ちょっと遅かったですかね。早く蒔かなければならない白菜は、虫のことが無視できないので、来年は、周囲の草との関係に気を使いたいと思います。んー、どうしたらいいんだろ。

2013/9/13

読んでない人もいらっしゃると思いますが、昨日書いた最後の段落を削除したのは、筆者の読み違いかもしれないからです。手元にないと正確さを欠きますね。これ1冊で完全理解 PCオーディオ 2013-2014 のPureRead検証で、

>音質は、標準、Master、Perfectの順番だった。

これじゃあ、どちらがいいのかわかりませんよね(笑)。

PureReadの検証記事を改めて読んだら、もっと面白いことが・・

>CD直接再生とリッピング(AIFF)再生で音の違いを聴いた。

>明らかに直接再生した方が音が良い。

拝啓、麻倉様、やっぱり、手のひらを返されました??

2013/9/12

この表題は昨日書いたことと矛盾していますね(笑)。

雑誌などに、再生だけじゃなくリッピングも大事、という記事が載ることがあります。Exact Audio Copy や Premium2 が褒め称えられたりしました。こういう記事のほとんどは「CD再生にはデータの取りこぼしがあるから音が良くない。リッピングなら取りこぼしが(少)ないから音がいい。」ということになっています。そのためにPremium2の価格が吊り上がって、とんでもない騒ぎになりましたね。

リッピング条件の検討は、本来、通向けの話題であるはずですが、デマのために、一般向けになってしまっていると思うんですよね。それに乗った人のほとんどは、音の確認もしていないんじゃないかと・・。もちろんバイナリの確認をするはずはありませんね(笑)。

「デジタル的な取りこぼしはないのが普通で、それでもなぜ音が変わるのかを追う」のが通(でもないか ^^ゞ)です。

通常のCDではまったく必要がない PureRead を、「使うと音が良くなる」などとのたもうライターさんは追い出しましょう(笑)。

2013/9/11

ベコベコブンブンに関して、さるお方から、「通向けの文章」とのご指摘をいただきました。もう少し一般向けに書いてほしかったらしいです。バカでもチョンでもわかるようにしてほしかったらしいです。筆者も、いちおう、いつもより対象を下げて?なるべくわかりやすく書いたつもりだったので、その時は、「すみませんね」と言っておいたのでしたが・・

さて、通向けでは、いけないでしょうか? バカチョン(失礼 ^^;;)に「リッピングに拘れ」と言えるでしょうか? 「あの音の違いを聞き分けれ」と言えるでしょうか?

CDのオンザフライコピーに比べれば、PCオーディオでリッピング条件が音質に及ぼす影響は、(当社比で 笑)1/10です。PCオーディオでも、音質への影響は、再生のほうが遥かに大きいでしょう。また、リッピングに拘る人は、リッピング後の音声ファイルをうかつにコピーもできない、とても窮屈な運用も考慮しなければなりません(これについては、どの程度のものなのか、のんびり楽しく調査中です ^^ゞ)。

なので、リッピング条件については、やっぱり通向けでいいんじゃないかと思うことにしましたよ。ねっ (^-^)v

2013/9/9

東京五輪2020決まってよかったですね。個人的には、プレゼンテーション冒頭の高円宮妃久子さまのスピーチが、気品と決意に溢れていて良かったです。

でも、膨大な予算を見ると、つい被災地の人達を思ってしまいますね。

御田さんのブログ、8月30日書き込みの2に対する補足というか(笑)。

現行の安価な光学ドライブは確かにベコベコですが、そんなドライブでも決してリッピング時に高速ブンブンではありません。ブンブンになってしまうのは、ユーザー側が適切なソフトや適切な設定を選択していないからです。それは読み取り速度です。

PIONEERを除くほぼすべてのドライブは、最大速で読む以外に、いくつか速度のバリエーションを持っています。昔からそれが普通です。雑誌やwebでほとんど言及しないので、そんなことができるとは知らない方が多いかも知れませんが、リッピング速度を指定することは可能です。

ブンブンなのはむしろPIONEERで、普通には、最大速でしかリッピングできません。バリエーションがないのです。とても変わったドライブと言っていいでしょう。速度を下げるには専用ツールを使って静音化するしかありません(詳しくは6月10日へ)。

ドライブが違っても、リッピング速度が違っても、通常、できた音声ファイルのバイナリに違いはありません。

バイナリが同じなら再生音も同じと思っている方には関係ない話題でしたが、そうではなくリッピングドライブに拘っている方なら、リッピング速度にも拘っていいでしょう(コストはかかりませんし 笑)。

筆者の場合、CDコピーでも読み速度を適切に?設定します。

2013/9/6

だいぶ涼しくなってしまいましたが、畑にはまだ青いトマトが沢山残ったままです。やっぱり、筆者の畑でまともに種から育てたのでは遅いですね。ま、いづれ赤くはなるでしょうが、真っ赤には・・ (^^;;

4月18日の書き込みを覚えておいででしょうか?(そんなわけないですよね)。3ヶ月放置後の音を聴いてみる、と書いておいたのに、4ヶ月半も経ってしまいました (^^ゞ

最近は畑のほうが面白いですし、生活が朝型にシフトしたので夜の時間が取れないこともあるのですが、興味が薄れてきていることも大きいかと思います (^^;;

が、ようやくやってみました。再生環境は4月18日と同じです。

放置後の音を確かめるというのは、書き込んだあとのNANDは次第に電荷が抜けていくからで、1月23日に紹介した資料によれば、音楽ストレージとしての用途では、書き込みでセルが劣化していく問題より問題のように思えます。最初の期間の抜けが大きく、2ヶ月ほどでエラーレートが大きく上昇することもあるらしいのです(生のエラーレートもとりたいのはやまやまなんですが・・)。

まず、リッピングドライブの違いがわかるか、です。

これだけ経てばわからないのではないかと思っていたのですが、案外わかりました。やはり、820Tは820T、Premium2はPremium2、948Sは948S、561は561、の音がしています。

次に、新規にリッピングしたWAVと比べました。ただし、820T、Premium2、948S、の3つのドライブだけです。

4.5ヶ月経ったWAVは全体に、角が落ちて高域がおさまり、少し荒い、ように感じました。

はっきりわかりませんが、ウェアレベリングがあるんじゃないかと思うので、位置的なことは気にしませんでした。ほとんど使ってないSDHCカードですし、もちろんフォーマットもエラーチェックもしていません。MLCです。

リッピング後にも音が変化するいろんなことがあるので、リッピングに拘る意味がどれほどあるのか、確認の一環です。

ドライブの違いはわかるので拘る意味はありそうですが、NANDがストレージには向いてなさそうです。えっ?、HDDではどうなるかって?。ファイルの位置問題やそれに付随して周囲の磁気状態の違いもあって、検証がやっかいなんですよね(笑)。

2013/9/3

この前の日曜日に、夏草が生い茂って最近の風雨で倒れかけたところの草を刈って2畝を準備し、二十日大根、ルッコラ、サラダ菜、小松菜、チンゲン菜、ほうれん草、をバラ蒔きしました。

この前の日曜日に、夏草が生い茂って最近の風雨で倒れかけたところの草を刈って2畝を準備し、二十日大根、ルッコラ、サラダ菜、小松菜、チンゲン菜、ほうれん草、をバラ蒔きしました。

やっぱ問題は、白菜や山東菜ですね。

やっぱ問題は、白菜や山東菜ですね。

8月上旬に蒔いては、やはり早すぎて虫害が避けられないようです。かといって、うちの畑の生育は他と比べて遅そうなのでなるべく早く蒔きたい・・。このさじ加減は毎年のことになりそうです。

ポットでも育てていたので安心していたんですが、妻から今朝、「ポットの白菜の色が良くない」との指摘を受けました。確かに緑が薄くなっています。慌ててとりあえず10ポット朝食前に畝に植えてきました。昨年もさっぱりでしたが、白菜は今年も鬼門のようです。

植えるために草を刈っていたら、こおろぎが1匹、死んで草むらに転がっているのを見ました。最近はめっきり涼しくなってきて虫の啼く音はうるさいくらいですが、彼ら(彼女ら)がお亡くなりになるのは(平均すると)何月頃なんでしょうか。一気に草を刈ってしまうと、虫さん達の恋を邪魔してしまうようで、デートスポットを簡単になくせません(笑)。

2013/8/31

これ1冊で完全理解 PCオーディオ 2013-2014 が出ていたので、読みました。

巻頭であの麻倉氏が

>パソコンでリッピングしたCD音源は、当然ながら、理屈上からも音質はCD以上にはならない

と書いています。思わず目を疑いました。

これって、いままで麻倉氏を信じて黙って?ついて来た人達を置き去りにしてません?(笑)

ま、この後ハイレゾ音源を称える文章が延々と続くので、比較の意味で書いたんでしょうが・・。

後はだいたい例の調子ですね。

2013/8/30

後で蒔いた小松菜や春菊はばっちり芽が出ていますので、白菜の芽があまり出ていないのは、幼いうちに虫に食べられたのではなく、本当に芽がでていないっぽいです。種の発芽率がこんなに低いとは思えませんので、土の被せすぎではないか?と疑い始めました。その考えでいくと、白菜より山東菜のほうがよく芽が出ているのは、山東菜のほうが種が大きいからと考えられますし、種が吹けば飛ぶように軽いレタス類や人参の発芽率がとても悪かったことも納得できます。秋は春より日差しが弱いので、そのあたりに十分な注意が必要なのかもしれません。

白菜も山東菜も、葉っぱの軸だけ残して食べられていたりして、念のためポットに植えたのはあるものの、どうしようか思案中です。

完全解説初心者のためのPCオーディオというmookが出ていました。いまさらどうでもいいとは思うものの気になることは気になるので、立ち読みで確認してみました。

巻頭で、CD再生は忙しい、CD再生では正確なデータが読めない場合がある、と書いてあるのは毎度おなじみで予測の範囲内でしたが、巻末のQ&Aで、CD再生もPCオーディオも基本的に音は同じ、と書いてあったのにはちょっとびっくりしました。正論ですが、PCオーディオfan系列以外では見たことがなかったからです。誰が書いてるのかな?と思ったんですが、このmook、どれも執筆者が書いてないんですよね(笑)。

2013/8/27

筆者の畑では野菜の成長が少し遅いようです。地域的には、中間地と寒冷地の間くらいと思っているのですが、道向こうの師匠と比べても遅く、山や家の陰になることに加えて、自然農法(模索中)にしていることも関係しているのかもしれません。

筆者の畑では野菜の成長が少し遅いようです。地域的には、中間地と寒冷地の間くらいと思っているのですが、道向こうの師匠と比べても遅く、山や家の陰になることに加えて、自然農法(模索中)にしていることも関係しているのかもしれません。

きゅうりは7月中旬がピークで、ようやく御仕舞になるところです。ナスのピークは過ぎたようですが、多分例年どおり10月までいけると思います。ミニトマトも同様です。大玉トマトはちょうど今がピークで、毎朝毎晩まるかじりしています(やっぱ、畑でもいで、湧き水でざっと洗って、すぐ食べるのは最高!です)。

地域や品種によりずれはあるものの、野菜にはそれぞれの旬があり、一年中同じ野菜がスーパーに並ぶのはどこか異常ですよね。当たり前のことですが、改めて新たに認識しました (^^ゞ

2013/8/24

最近、いわゆる自然塩を使い始めました。高いですが、使用量もたかが知れていますので、たいしたことにはならないはずです。味は、(当たり前と言えば当たり前ですが)モロに海水の味です。ミネラルは20%ぐらいらしいのですが、いつもの伯方の天塩より塩辛いように感じます。

最近、いわゆる自然塩を使い始めました。高いですが、使用量もたかが知れていますので、たいしたことにはならないはずです。味は、(当たり前と言えば当たり前ですが)モロに海水の味です。ミネラルは20%ぐらいらしいのですが、いつもの伯方の天塩より塩辛いように感じます。

勤務先に、1Lペットボトルに水を入れて持ち込んでいるので、舌分量?でポカリと同じくらいに感じる程度この塩を入れていたりもしましたが、摂りすぎも気になったので、とりあえずやめておきました。

種を蒔いても生えない場合、生えてこないのか、それとも幼いうちに虫に食べられてしまったのか、よくわからないところがあります。大根は辛いせいか、ほとんど虫の害を受けてなさそうですが、白菜は点蒔きした半分くらいが何もありません。種類によっても違うようで、同じ白菜の仲間でも山東菜の被害は少ないようです。念のため、ポットでも育てているので大丈夫ですが・・(^^ゞ

さて、秋の葉物野菜をいつ蒔こうかなぁ。

2013/8/22

筆者は連載をリアルタイムで読めた世代ですが、この漫画は避けていました。読もうとしてもいろんな意味で気分が悪くなるのです。この記事には同感できます。閲覧禁止より、これだけが特別扱いされて多くの学校に常備されている背景のほうが気になります。

2013/8/19

焼けつくような暑さのうちに旧盆も過ぎましたが、皆さまいかがお過ごしだったでしょうか。

こちらでは、日中こそ暑いものの、朝晩はだいぶ涼しくなり、雑草を伸び放題にしていた畝3つの草を刈って、大根と白菜をメインに蕪や春菊やリーフレタスやネギも蒔きました。白菜は昨年失敗しているので、比較的育てやすそうな半結球の山東菜もありますし、畑に蒔いた他に、念のためポットでも育てています。

夏野菜は、ミニトマトが絶好調です。沢山の青い実が一斉に赤く色づきだしました。大玉トマトの最盛期はもう少し後になりそうです。あれからトマトを(たぶんカラスに)1つも取られていないので、やはり防鳥糸の効果はありそうで、網を張らずに済みそうです。

息子と娘が帰ってきて、つかの間の親子生活を楽しめました。地元ホールのコンサートの前に行うプレコンサートに娘の出演依頼があり、急遽、(今演奏できるのはこれしかないという)1曲を演奏しました。とても地味ーな曲で、一般受けは難しいと思っていたのですが、案外そうでもなかったようです。ところが、こちらからアパートに帰った娘は夏風邪がひどくなり、心配して駆けつけた母親が慣れないアパートに一緒に寝泊りして(旧盆だし)4日間も看病するという事態になりました。このせいで、娘はレッスンにも行けず、とても楽しみにしていた花火にも行けず、じまいでした。

で、こちらは妻のいない間、食事など担当していたのですが、長い間作ると、メニューの貧弱さは隠せませんでした。また、使う食材に偏りがあるようで、ふと気が付くと賞味期限切れが沢山できていました。これでは妻を責められませんね (^^ゞ

夜顔がやっと咲き始めました。

夜顔がやっと咲き始めました。

南総里見八犬伝の現代語訳上下二巻を図書館から借りて、縁側で読んでました。里見家に集結してから後も、案外長いんですね。

2013/8/8

今年もやってきた県内若手演奏家育成のコンサートです。フルート、マリンバ、ピアノ、の高校3年生3人。マリンバの□□君は娘と同門ですし、フルートの△△さんのお姉さんは娘の同級生(おまけに名前もよく似てる)ですから、やっぱ外せません。今回から出演者も審査になり決定時期が1ヶ月ほど遅くなったので、練習期間が心配だったのですが、杞憂だったようです。やっぱ、若い人達の演奏って、フレッシュでいいですね。

ただ、休憩時間にケットを貸していただいたものの、冷房が効きすぎて体がキンキンに冷えてしまい、家に帰っても頭がガンガンしました。これからは、夏でも妻のように上着を持っていくことにしましょう。

やっぱり、韓国と日本では、登山事情がだいぶ違うようですね。

2013/8/6

そろそろ朝が暗くなってきました。5時半では、まだ完全に明けきっていませんね。

昨年は勉強不足で思ってもみませんでしたが、そろそろ秋野菜を蒔く時期なので、暑くても日差し自体はやはり夏至の頃が最も強く、次第に衰えていくようです。あまり一度に夏草を刈ってしまうと虫達の居場所がなくなって、野菜の芽を食べられてしまいそうで、作付計画を思案中です。

確かに、現状の理論を振りかざして音を聴かない方々もいらっしゃいますが、逆に、感性に頼りすぎて、理論がめちゃくちゃな方々もいらっしゃいますよね。オーディオでは解明できないことが多すぎて、慣れっこになってしまっているんでしょう。

普通のオーディオならそれでもなんとかなってたかもしれませんが、いかんせんPCオーディオでは検討対象が多すぎる上に、まだ緒に就いたばかりでしょ。測定で判断できるところは判断していかないと、大変だと思うんですよね。

なので、まだまだデマが多いわけですが、ま、たいしたことはありません。オーディオは趣味の世界なので、影響は趣味の範囲内に留まります。世の中には、生活や健康に深刻な影響を与えるにも関わらず、蔓延しているデマって、結構多いと思うんですよね(笑)。

妻とのバカンス?は、山の上でガスりやすい八方池はやめて、十ん年ぶりの上高地になりました。

2013/8/2

最近、どうも山行計画が狂いっぱなしです。7月に予定していた白山は台風が来ていたので中止、この週末に予定していた白馬は昨日の腹痛(たぶん生水を飲んだせいでとても辛かった)が十分癒えないので中止にしました。8月中旬から9月は秋野菜で畑も忙しいし、この夏はどの山にもいけないことになりそうです。

その替わり、妻と八方池に出かけることになったのは、一人で行くな妻を大事にしろとの神様の思し召しでしょうか(笑)。

韓国の方の中央アルプスでの遭難が話題になっていますが、初日から強行軍だったみたいですね。ガイドがいたとしても、方々を統率できたかどうか・・。筆者のゴアテックス雨具は長年使ってる間に、縫い目に貼ってある防水テープがだいぶ剥がれてきましたが、この際新調したほうが良さそうですね。

2013/7/29

手持ちのサウンドデバイスでやってみたらビットエクザクトな入力では44.1kHz/16bitが限界でした。それではと測定用に、RolandのQUAD-CAPTUREをAMAZONで注文しましたが、3週間待っても確保できないとのことでキャンセル、サウンドハウスでアウトレット品を購入しました。アナログ入力ケーブルを市内で探してもないので、結局これも通販で購入。

思い立ってから時間がかかりすぎてしまい、テストをやる気が失せてきました。その気になるのを待っています(笑)。

尤も、最近は夜11時までには寝て、朝6時までには起きる生活なので、時間もあまりないわけですが・・(^^ゞ

ようやくじゃがいもを全部掘りました。まだまだ葉っぱは元気ですが、秋野菜の種蒔きも迫ってきたので、そろそろ空けなければならないのです。いつもの1/4ぐらいの収穫でした。粒のように小さいいもは、「また来年頑張ってな」と声をかけ、地面に埋めました。

トマトは、「取られる前に採れ」の方針に切り替えて以降、鳥獣にとられたものはありません。とうぶんこれでいきます。本を読んでいたら、家でも1/3ほどのトマトに見られる茎が太くて葉ばかり旺盛なのは窒素肥料過多だそうです。不安に駆られて(たぶん油粕を)沢山振りまいてしまったようです。本に従い、葉っぱを切って短くしてみました。

つるありのモロッコはなり始めたらピークがすぐ終わってしまいました。まだ細々となっていますが、暑いと花がおちやすいようなので、もう少し早く作り出せばよかったのかもしれません。おなじインゲンでも暑さに強いのかササゲは順調に実を伸ばしています。

2013/7/23

妻は家を空けていたので、父母の晩御飯用にカレーを作っておいて、筆者一人で出かけました。まだ早い夏の夕暮れに、お祭りをのんびり歩くのは気持ちいいですね。久しく来たことがなかった県庁の玄関口がその会場です。前の演目である子供達の太鼓も聴きたかったのですが、ほとんど終わるところでした。客席は屋外に椅子を200席ほど並べただけです。出演者の親らしい人達が多く、マリンバの頃には半減していました。

○○○さんを聴くのは7年ぶりです。現在はアメリカ留学中とのことですが、以前よりスタイルが良くなっていました。演ったのは、バッハとサミュと村松さんのランドの3曲。いづれもソロです。上手になっていましたが、出てくる音楽は7年前と何も変わらないとも思いました。持って生まれた?ものはそう簡単に変えようがないみたいです。

屋外なのでスピーカーからですが、マリンバの優しい音が心地よく響く夏の夕暮れでした。

2013/7/22

楽にやりたいからです (^^ゞ

楽にやりたいからです (^^ゞ

父母は網をかけていましたが、昨年、網なしでもミニトマトは鳥獣の害にあいませんでした。周囲に草が沢山生えていると大丈夫なのかしらん、と思い、調子にのって今年はトマトにも網をかけていません。かけること自体が大変な作業ですし、かけた後は手入れも難しくなるのです。道向こうの師匠宅では、害に会いやすいトマトや西瓜などをひとまとめにして、網で囲った大きい部屋を毎年作って(秋には解体して)います。ちょっとそこまでは・・。

いまのところミニトマトは大丈夫です。しかし、トマトはいけません。色づいた5個中、4個がやられました。現場を押さえていないので、何の動物にやられたかわかりませんが、2つはカラスだろうと思います。美味しい部分が食べられて通路に落ちていました。後2つは、持ち去られたようです(それとも草むらに落ちているのか?)。カラスでしょうか、それとも・・。

いちおう、防鳥糸は張ってありますが、いまのところ効果が見えません。これ以上続くようであれば、やっぱりネットを張るか、未熟でも取られる前に採るか、ですね (^^ヾ

2013/7/16

今日の畑です。手前で夏草に埋もれているのが、まだ収穫していないじゃがいもです。半分くらいはまだ青々としているので、残してあります。

今日の畑です。手前で夏草に埋もれているのが、まだ収穫していないじゃがいもです。半分くらいはまだ青々としているので、残してあります。

(画像じゃわかりませんが ^^;;)ミニトマト、きゅうり、ナス、ピーマン、が遠くに見えています。

これだけ草ぼうぼうになると結構目立つので、ご近所が怪訝な顔で話しかけてきますが、気を使っているのか、野菜の出来の話ばかりで、草を刈れとは誰も言いませんね (^^ゞ

マリンバ奏者です。京都芸術センターコンサートに筆者一人で行って来ました。

折しも祇園祭りで、山鉾が置かれているすぐ傍が会場でした。なんでも学校跡らしく、すごくレトロな建物で、休憩室は木の机と椅子が置かれた昔の教室そのものでした。コンサートも昔の講堂で、縦割りした半分をステージに使い、残った半分が客席です。演奏者との距離がとても近く、座席も少ないので、プライベート・コンサートといった、気楽なものでした。バッハがとても良かったです。

良いことがありました。種々事情があり、まだここに書けませんが、「やっぱ人生って面白いな」、とだけ言っておきます。

2013/7/10

いぜんとして、フルモニ(フルーツ・モーニング:フルーツだけの朝食)を続けています。

いぜんとして、フルモニ(フルーツ・モーニング:フルーツだけの朝食)を続けています。

フルーツかどうかはおいとくとして、朝起きて、ゴーヤなどプランターに水をやって、窓を開け放った後、食べる西瓜は、表題の通りです。1000円ぐらいになって、やっとお許し?が出ました(笑)。

カーテンにはまだまだ背が足りませんが、朝顔が咲き始めました。

カーテンにはまだまだ背が足りませんが、朝顔が咲き始めました。

2013/7/9

暑いですね。父がまだ入院中なので、家に一人残したもうすぐ83歳になる母親が気になります。転んだら立ち上がれないだろうし・・

草マルチが厚いところと夏草が生い茂っているところとがあります。草マルチはそのままその場所で堆肥を作っているみたいなものですが、草が生えるのを抑えてしまうので、根っこで地中を耕すわけではなさそうです。また、周囲に草が生えているほうが野菜に虫がつきにくいようで、見ていて気持ちがいいです。

そんなこんなで、来年はもう少し草マルチを少な目にしよう!、的な方向に傾いていたのですが・・、今日の朝、秋採り用につるなしインゲンの種を蒔いていたら、草マルチの下の地面の上を大きーいミミズが這っていたので、これはこれでよいのかも?、とか考えて、またわからなくなってきました。

今は、きゅうりとつるなしインゲンが絶好調です (^^ゞ

今年も野菜屑の捨て場からいくつかの蔓が芽生えました。かぼちゃが4本ほどありますが、去年と違って、既に畑には正規に?育てた長さ10mほどのかぼちゃが場所をとっているので、どうなりますやら・・。きゅうりみたいなのもあるので、わざわざネットを張りました。

今年も野菜屑の捨て場からいくつかの蔓が芽生えました。かぼちゃが4本ほどありますが、去年と違って、既に畑には正規に?育てた長さ10mほどのかぼちゃが場所をとっているので、どうなりますやら・・。きゅうりみたいなのもあるので、わざわざネットを張りました。

心配していましたが、やはり、という感じです。Q&Aサイトを見ていると、誘電の音楽用メディアはなんともないのに台湾製音楽用メディアが使えず、メーカーでテストしても故障としか判断されず、結局CDレコーダーを放ってしまった人がいました。TDKやMAXELL内で問題になってないんですかね。

昨日NHKで、しらすうなぎの密漁が後を絶たない番組をやっていました。うなぎ高騰のせいで、稚魚のしらすうなぎが白いダイヤと呼ばれ、大儲けのネタになっているようです。これを見てしまうと、なんだか素直に食べられないな、と (^^;;

2013/7/3

妻と行って来ました。本番の構想のためのスケッチ?が多く、見る人がみたらすごいのでしょうが、浅学の筆者にはなかなかピンと来ません。壁画の縮小複製版は(すごいなぁ)と思いましたが、いかにもむきむきで、日本人とイタリア人の違いを感じざるをえませんでした。

15歳の作という階段の聖母の前で、ピタと足が止まりました。やっぱ、ほんまもん(?)は凄いです。赤ん坊のイエスが明確すぎるほどフォーカスされた後、次第にバックがぼけていく中に浮かぶ聖母の遠い眼差しはなんとも言えません。比較的空いていたので、じっくり長い間、近づいて見たり、遠くから見たり、しました。

足や顔にむくみがあり、かかりつけ医では埒外あかず、県立病院で診てもらったら、やはり、心肺機能の低下が原因だったようです。肺の機能が落ちているので酸素が十分に取り込めず、心臓が血液を正常に回すことが出来なかった、水分を腎臓から正常に排出できなかった、ようです。

入院して4日経った昨日は、酸素を鼻から入れているだけですが、むくみもほとんどなくなり、表情も楽そうでした。前の退院の時、医者から必要ないと言われてしまったのですが、やっぱ、自宅酸素療法を切ってはいけなかったんですね。

今回、かかりつけ医と大病院の使い分けというか、間で困りました。3ヶ月ほど前、かかりつけ医が頼りなく無断で大病院に血便の原因調査に行ったらこっぴどく叱られたので、今度はかかりつけ医を立てたら一向に治療が進まず、ギリギリのところ?で大病院に行ったのですが、あのままかかりつけ医を頼んでいたらどうなったことか・・。

2013/7/1

もう7月。ゴールデンウィークに畑作が本格的にスタートしてはや2ヶ月。この間にいろいろありました。思い通りにならないことが多いですが、畑は実験室のように管理された環境ではないので、原因はおそらく複合的で正確な追及はできそうにありません。ましてや、道向こうに住む畑作の師匠もやっていないことをやろうとしているのですから・・。夏草が多くなってきました。

30軒強のわが山村集落に、初めての出来事が起きました。お寺の○○○ちゃんがお嫁に行くと聞いたので、振る舞われるはずの饅頭を家の皆でいただきに行きました。行ってみると、なんだかいつもと様子が違います。普通、家を出る時に振る舞われるはずですが、まだのんびりした雰囲気で、開いた縁側から羽織袴を着た背の高い男性が見え隠れしています。聞けば、この男性、新郎で、なんと留学中に知り合ったイギリスの方とのこと。さらに、今日ここで結婚式を執り行う、とのことでした。

で、ほとんどの人が○○○ちゃんの花嫁姿を一目見るだけのつもりで集まっていたところ、風通しに広く開け放たれたお御堂で行われた仏前結婚式も見学することになりました。終わった後の仲睦まじい二人の様子はお饅頭を遥かに上回る幸せのおすそ分けでした。妻は「イケメンやわぁ」を連発していました。

で、ほとんどの人が○○○ちゃんの花嫁姿を一目見るだけのつもりで集まっていたところ、風通しに広く開け放たれたお御堂で行われた仏前結婚式も見学することになりました。終わった後の仲睦まじい二人の様子はお饅頭を遥かに上回る幸せのおすそ分けでした。妻は「イケメンやわぁ」を連発していました。

もちろん、お饅頭も、後で美味しくいただきました (^^ゞ

2013/6/25

去年から、NHKの朝の連ドラを観ています。リアルタイムで観れないので録画です。毎日、夕食中や夕食後に妻と一緒に観るのを楽しみにしています。ひとつ前の「純と愛」も妻が言うほど酷くないとは思っていましたが、今度の「あまちゃん」はとてもいいですね。朝ドラには異例なほど深刻なドラマだった前作の反動があるかもしれませんが、とても幸せな気分になります。

毎回、どこかで笑えます。小ネタも効いているのですが、極めつきは主人公と親友が夜行バスで家出するシーンで乗るバスを間違えたところなんぞは、大爆笑してしまいました。

役者さんも揃い仲の良さそうな雰囲気ですが、中でもキョンキョンの演技は最高です。元超人気アイドルが、芸能界入りを絶対許さない母親役というキャスティングの妙もありますが、(ありのままの自分じゃないの?)、と思うほどのナチュラルな演技には惚れ惚れします。

2013/6/24

玄関前の緑のカーテン用ネットに咲いたパッションフルーツの花です。一風変わった花ですね。

玄関前の緑のカーテン用ネットに咲いたパッションフルーツの花です。一風変わった花ですね。

ミニトマトやナスやきゅうりは順調ですが、

ミニトマトやナスやきゅうりは順調ですが、

小松菜は虫に食われて、見る影もありません。水菜も同様です。

小松菜は虫に食われて、見る影もありません。水菜も同様です。

ルッコラやバジルも双葉は出たものの、その後の生育がままならず、結局なんとかなってる葉物は、サラダ菜とチシャだけです。また秋に作ってみましょう。

2013/6/21

サウンドデバイスを用いた簡易測定をやってみました。雑記に載せるつもりで軽く始めたのに、いつのまにか多くなったのでページにしてみました。一覧性を重視したら、画像が小さくなってしまいました (^^;; 効能はさておき、当然ながら、低速読みのほうがノイズは少ないですね。

2013/6/17

昨日は集落の恒例行事、林道の草刈でした。今年は4月が寒かったせいか草が少なく、案外簡単に終わりました。終わった後は例年のごとく、皆でバーベキューでした。楽しかったのはいいのですが、日頃これほど脂っこいものを食べないので、お腹がもたれているというよりちょっとつらかったです。ま、自業自得ですが(笑)。

小さくしか育っていなかった玉ねぎも茎が倒れ始めたので収穫しました。どれもショベルで簡単に取れてしまう可愛さでした。掘る時に土が固く、植えた際にもそうだったことを思い出しました。昨秋は案外簡単に考えていたようです。植える場所をいくつか分けておくとか、安全策をとるべきだったかもしれません。「皆と同じにしてみたら?」という妻の言葉が耳に痛く、耐え忍ぶ日々(年月?)が続きそうです。

ポットで育てておいたトマトとナスを植えました。トマトは安全策として市販の苗を既に7株植えてあるのですが、さりとてポットで育てたのも捨てられず、結局全部植えたので、露地に種まきしたのも併せて、合計27株になってしまいました。全部順調に育てばすごいことになりますが、雨除けの屋根はとても全部に設置できそうではありませんねぇ (^^ゞ

2013/6/11

チック・コリアのレコードやCDを計3枚は持っている筆者ですが、大好きというわけではありません。どこか引っかかるものがあり、素直に聴けないところがあります。

今回は筆者一人で行ってきました。(音合わせをしているのかな?)と思ったら、演奏はいつのまにか始まっていました。この人達にウォームアップは不要みたいです。過去の自作曲も含め、jazzのスタンダードを散りばめて、時にはグルービイに、ゆったりとした、とても美しくエレガントな演奏です。おしゃべりやしぐさから、チックはとてもおちゃめで、スタンリーは気さくな落ち着きを持っているようでした。

いつもと趣向を変えて2階のステージ寄りに席を取ったのですが、PAに近くて、慣れるまでに時間がかかりました。生音を聴くことがほとんどなので、PAは計算外でした。今度からはやりとりもできそうな最前列にしようと思いました (^^ゞ

チック・コリアに限ったことではありませんが、たぶん、筆者はjazzのコアなフィーリングがわからないのだろうと思います。多感な時代をとっくに過ぎてしまったので、生きている間にわかることはないかもしれません。でも、この夜の美しい演奏はたぶんずっと忘れないだろうと思います。

2013/6/10

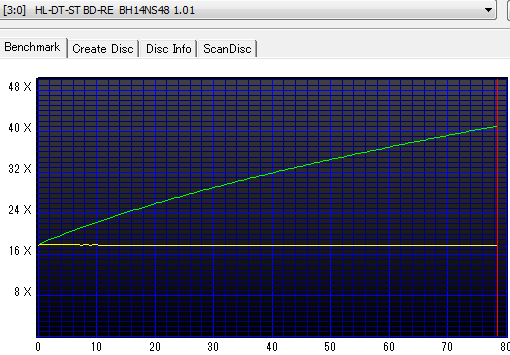

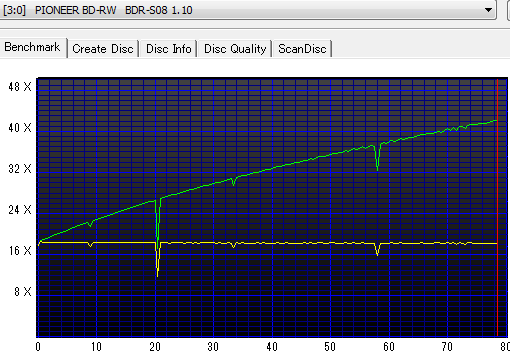

CD-Rメディアに79分のCD-DAを作成して、Nero DiscSpeed でLGのBlu-rayドライブ BH14NS48の読み速度を見ました。最大速読みです。

CD-Rメディアに79分のCD-DAを作成して、Nero DiscSpeed でLGのBlu-rayドライブ BH14NS48の読み速度を見ました。最大速読みです。

一応解説しておきますと、黄線がスピンドルモーターの回転数、緑線が読み速度です。回転数は終始同じで、内周では速度が出ないですが外周になっていくに伴い上がっていき、最終的には40倍速強に達しています。ごく普通のCAVです(40倍速CAV)。

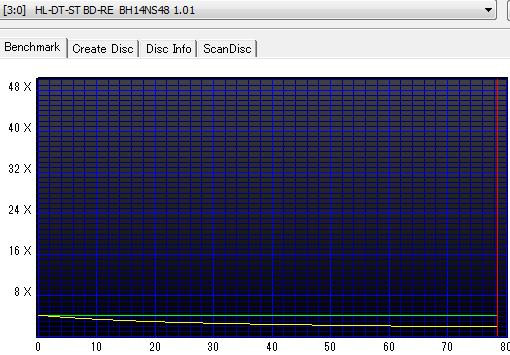

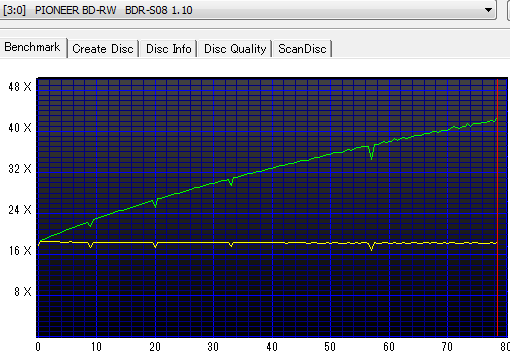

同じく4倍速読みです。

同じく4倍速読みです。

読み速度は終始一定ですが、外周になっていくに伴い、スピンドルモーターの回転数が少しづつ下がっていきます。ごく普通のCLVです(4倍速CLV)。

どこが奇妙かって? 奇妙なんです (^^ゞ

だって、このドライブの最低書き込み速度は16倍速ですよ!! なのに最低読み込み速度は4倍速。いったいどうなっちゃったの?、って感じです(笑)。

ImgBurnのログも、以下のようになってました。

Source Device: [3:0:0] HL-DT-ST BD-RE BH14NS48 1.01 (E:) (ATA)

Source Media Supported Read Speeds: 4x, 8x, 10x, 16x, 24x, 32x, 40x

Source Media Supported Write Speeds: 16x, 24x, 32x, 40x, 48x

LGのGH24NS95、LITE-ONのiHAS324、も同様でした。

Source Device: [3:0:0] HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95 RN00 (E:) (ATA)

Source Media Supported Read Speeds: 4x, 8x, 10x, 16x, 24x, 32x, 40x

Source Media Supported Write Speeds: 16x, 32x, 40x, 48x

Source Device: [3:0:0] ATAPI iHAS324 C LL13 (E:) (ATA)

Source Media Supported Read Speeds: 4x, 8x, 10x, 16x, 24x, 32x, 40x, 48x

Source Media Supported Write Speeds: 16x, 24x, 32x, 40x, 48x

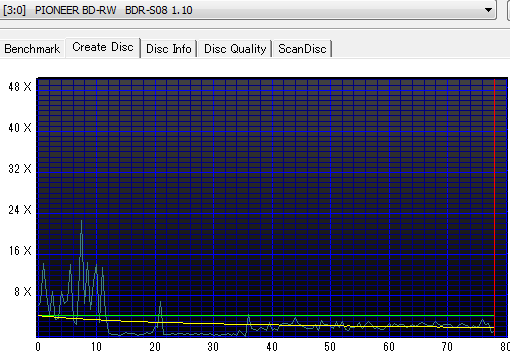

同様に、PIONEERのBlu-rayドライブ BDR-S08Jを見ます。

同様に、PIONEERのBlu-rayドライブ BDR-S08Jを見ます。

まずはごく普通の状態が知りたいので、アドバンス静音機能もPureReadも「標準モード」で行います。

最大速度読みです。ごく普通のCAVです(40倍速CAV)。時折の深い落ち込みは、メディアのチェックでもしているようです。

4倍速読みです。正確に言うと、4倍速読みに設定して計測しています。

4倍速読みです。正確に言うと、4倍速読みに設定して計測しています。

なのに、結果は最大速読みと変わりません。

そして、ImgBurnのログに、サポートしてるのは40倍速読みだけ、という、恐ろしい?表示が出ます(笑)。

Source Device: [3:0:0] PIONEER BD-RW BDR-S08 1.10 (E:) (ATA)

Source Media Supported Read Speeds: 40x

Source Media Supported Write Speeds: 4x, 10x, 16x, 24x, 32x, 40x

えーーっ??、いつからそうなったんだぁ、と古いドライブも見てみたら、DVR-A07JやDVR-103Dの昔からそうだったみたいです(いままで気づかなかっただけなのね ^^;;;;)。

Source Device: [1:1:0] PIONEER DVD-RW DVR-107D 1.10 (E:) (ATA)

Source Media Supported Read Speeds: 40x

Source Media Supported Write Speeds: 4x, 8x, 16x, 20x, 24x

Source Device: [1:0:0] PIONEER DVD-RW DVR-103 2.00 (E:) (ATA)

Source Media Supported Read Speeds: 24x

Source Media Supported Write Speeds: 4x, 8x

ちなみに、焼きのほうは4倍速CLV OKです。

ちなみに、焼きのほうは4倍速CLV OKです。

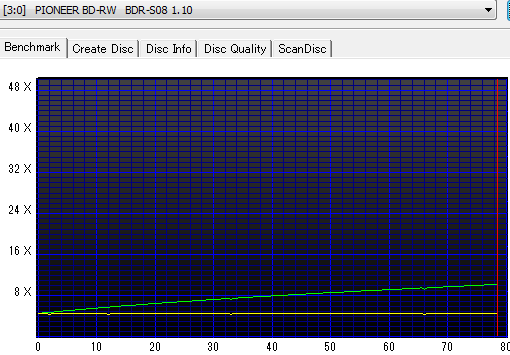

常時静音モードにしました。最大速度読みです。

4倍速強から始まって、最終的には10倍速強になりました。CAV読みは同じですが1/4の速度になるんですね(10倍速CAV)。

4倍速読みを指定しても同じでした。

えーー、ということは、PIONEERドライブはちょっと特殊で、アプリケーションソフトからの読み速度指定は効かず、ユーティリティ任せになる、ということですかね(笑)。

ライティングソフトでは書き込みだけでなく読みも速度指定できるものが(昔は?)まあまああったと思いますが、リッピングソフトではほとんど見たことがありません。リッピングソフトでも読み取り速度指定できるのが本来の姿だと思いますが、そうでない現在の状況では、ドライブ側にいろんな読み速度があっても生かされないわけで、なんだか寂しいですが、こういう対応のほうが合理的なんでしょうか。

よく考えてみれば、その1とその2を合わせて、現行のかなりの部分をカバーしてしまうし、奇妙なドライブが当たり前になってしまったかも知れません。昔は読みも焼きも速度のバリエーションはだいたい同じだったんですがねぇ(苦笑)。

2013/6/6

特選街のマキノ出版から「”超”高音質で楽しむ! PCオーディオ完全ガイド」 が出ていました。少し立ち読みしましたが、従来のけばけばしいムックでした(ムックのタイトル見て気づけよってか 笑)。

CD再生より音が良いとして、また麻倉氏が理由を書いているのですが、日経BP社のムックと内容が同じどころか文章もそっくり同じで、筆者が編集者なら、稿料を1/10にしたいところです(それ以前に、こんなデマは載せないけど 笑)。

2013/6/5

最近、夜は11時までに寝ています。朝は5時半頃起きます。起きて、1時間ほど畑仕事をします。家の前が畑ですからすぐです。これで1週間ほど続いています。なぜか、明るくなると目覚まし時計がなくても目が覚めます。若い頃には考えられなかった生活です。いつまで続くでしょうか (^^ゞ

(まだ1年目だからしかたないか)と思うものの、地力不足がはっきりしてきたようです。じゃがいもがまだ小さいです。(去年も肥料を入れずに育てたし、葉が茂れば光合成で大丈夫だろう)と思っていたのですが、茂っていません(爆)。仕方がないので、(少しぐらいは採れるでしょうが)収穫は半ば諦めて、地力作りに精を出すことにしました。と言っても、基本的には耕さないので、草マルチです。肥料を使わないのが理想ですが、当面そうもいかないみたいなので、米糠に限らず、油粕、牛糞、鶏糞、も使っています。土に混ぜることはしないで、草マルチにかけるだけにしています。

まだ畑に草はあまりありませんので、他から運んでいます。勤務先からの帰り道にはいくらでもありますので、刈って車に積んで帰ります。最近は、道端の雑草が宝の山に見えます(笑)。

トマト、ナス、キュウリ、などの大きい野菜の下はまあまあ厚くなっています。でも、草マルチって、雑草を抑えてしまうので、草マルチを優先すべきか、雑草の生育を優先すべきか、わからないところではあります(笑)。

といったようなかんじで、ボチボチでんな、というところです。

2013/6/3

5台集めたので音をじっくり比較しようと思った当初の目論見は、5/31に書いたように見事に崩れ去ったので、ごく軽くいきます。尤も、最近は光学ドライブのメーカーもめっきり減ってしまったので、ドライブ数は少なくても、まあまあの範囲をカバーしていると言えるかもしれません(笑)。

対象の光学ドライブは、DVDRがPIONEERのDVR-217J、LITE-ONのiHAS324、LGのGH24NS95、Blu-rayがPIONEERのBDR-S08J、LGのBH14NS48、デュプリケーターヘッドはACARDのARS-2053P、U-REACHの型番不明、です。

- 4倍速か16倍速か

4倍速推しです。16倍速は幽霊のように?影が薄いです。

尤も、5台のうち4倍速書き込みできるのは、DVR-217JとBDR-S08Jの2つだけです。先にも書きましたが、困ったことに、4倍速書き込みができるドライブも無くなっていくようです。

ARS-2053Pを購入したACTISに、デュプリケーター用高品質ドライブとしてSonyOptiarcのAD-5280S-CBがあったのですが、問い合わせたら、最低書き込み速度が8倍速とのことで、購入を断念しました。 - DVDRかBlu-rayか

DVDR推しです。Blu-rayは重苦しいです。大方の方は気づかないかもしれませんが、DVDRよりCDRを好まれる方なら、同様の変化ですから、気づかれると思います。音楽の解放感が違います。 - デュプリケーターヘッド

ACARD押しです。U-REACHはそれ自体が品位に欠けるか、それとも、高域が勝っているせいで安価なS-ATAドライブの品位の無さが浮き彫りになるか、です。ACARDは品位があるのか、低域がゆったりしているせいか、その点はあまり気になりません。

まとめますと、この中では、焼きドライブはDVR-217Jで4倍速書き込み、デュプリヘッドはARS-2053P、推しです。先にU-REACHのデュプリヘッドを試した際は、S-ATAドライブの品位の無さにがっかりしたのですが、ACARDですと、(これなら使えるかな?)というレベルと思います。該当するページを書き換えないといけませんね。

前回は試す前にS06Jを売ってしまったこともあり、BDR-S08Jに注目していました。品位のある音はさすがですが、やはりBlu-rayであるハンデは大きいと思います。最低書き込み速度が4倍速なのは有難いですが、焼きより読みドライブとして使うほうが良さそうです。尤も、ダメージディスク用としては(メーカーの謳い文句とは裏腹に)まったく向いていませんが(笑)。

行って来ました。娘の現在のマリンバの師匠、小森氏の(ゲスト出演する)演奏会があったのです。

一旦娘のアパートに寄って妻心づくしの品々を置き、娘と一緒に近くの中華で昼食。その後高速で西宮へ。(なんだか覚えがあるな)と思ったら、2年半前、息子の合唱コンクール全国大会を聴きに来た会場でした。今度は小さ目のホールでしたが、底面積のわりに天井がとてつもなく高く反響空間は十分です。演奏者との距離もとても近くて臨場感抜群です。

メンバーだけでいい感じの1曲目を演って、小森氏は2曲目から登場。ほとんどがメンバーとのアンサンブルです。濃密でほとばしるような音楽。最後の曲なんか、クラシックなのに難解な現代曲という気配は一切なく、まるで先鋭的なロックかジャズでした。ただ、叩きゃあいいってものでもなく、事前に解説されたように、曲にリズムの試みがいくつもされているようで、聴く側はそんなこと全然わからなくても、音楽の青白い炎がメラメラと燃えると、(なんだか凄いゾッ)と興奮してしまうのでした。

アンコールは、一列に並んで楽譜を持って、(歌でも歌うのかな?)と思ったら、声を打楽器ライクに使ったジョン・ケージの曲で、大ウケでした。

終了後、挨拶し(後で娘が言うに、しどろもどろだったそうです ^^;;)、(先生が幼少の頃に関係したという地元の)手土産を渡し、打ち上げに参加する娘を残し、帰宅しました。走りながら高速から見る夏の遅い夕暮れは、とても美しかったです。

2013/5/31

改めて、actisでS-ATAデュプリケーターヘッド(の修理上がり品 Junk)を購入。本体のみですが、マニュアルはACARDのサイトからダウンロードできます。日本語表示もできますが、かえってわかり難いです(笑)。DVDRドライブ3台とBlu-rayドライブ2台で焼き始めました。U-Reachのヘッドより低域が豊かでゆったり聴こえます。読みドライブは5/30に紹介したLGの読み専ドライブGDR-H20Nです。

最初に焼いたPIONEERのDVR-217Jは順調だったものの、次のLITE-ONのiHAS324で、「えっ??」。4倍速に設定しておいたのに16倍速で焼いています。設定を確認しても間違いありません。LGのGH24NS95でも同様です。(ヘッドが修理上がり品のJunkだから、どこかおかしいのかな? ならファームをアップしてみようか)と考えてダウンロードしたところで、ハタ!と気づきました。そうです。ドライブの最低書き込み速度が16倍速だったんですね (笑)。

Blu-rayでも、PIONEERのBDR-S08Jは4倍速でしたが、LGのBH14NS48は16倍速でした。結局、今回の5台中3台が16倍速・・。ショックです。がっかりです。いつの間に・・。

最近のドライブの音を確認するのが今回の目的でした。わざわざ4倍速書き込みができる古めのS-ATAドライブを集めても意味ないし、どうしようかなぁ(笑)。

2013/5/30

読み専用ですけど・・(^^;;

いつもの測定に4つ追加したうちの一つです。BDR-S08Jも追加しましたが、やはり良くないですね。

これはおまけでして、今回の主目的は、以前ちぐはぐにも手放してしまったBlu-rayドライブの音を確認することです。まだ準備中ですが、しばらく948Sを使わないようにして、これらS-ATAドライブの音に耳慣らし中です(笑)。

2013/5/29

地元のマリンバの師匠の日程が合わず、代役が回ってきたのですが、こうも早くこういうことになるとは思っていませんでした v(^-^)v

生憎、大学オケの演奏会とかぶるらしいのですが、教授と話して、こちらを優先させることになったようです。一般向けの演奏会ではなく、県の教育活動の一環として、小学生にオーケストラを聴いてもらおう、みたいな演奏会の一部ですので、親しみやすい曲を少しらしいですが、詳しいことはまだわかりません。4日間で7公演をこなすという、娘には初めての経験ですが、1回ぐらいは(できれば全部!)観たいものです。まあ、11月らしいですが(笑)。

2013/5/28

ゴールデンウィークに畑に蒔いたトマトの種は15日ほどかかって発芽しました。昨日、ポットに蒔いたのが芽を出しましたが、7日間でした。畑に蒔いた種は、最初1週間ほどは何もせず眠っていたような気がします。この違いの原因は、温度でしょうか。

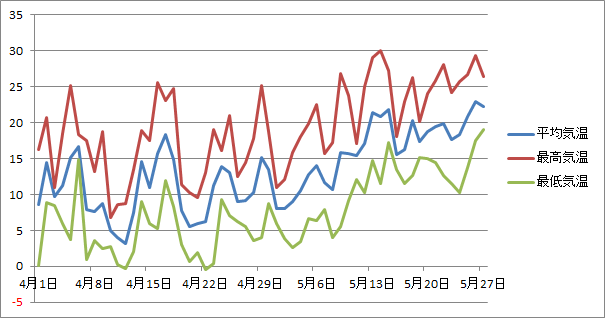

近くの気象庁観測点のデータを見てみますと、5月上旬と下旬ではだいぶ気温が違います(正確には気温じゃなくて地温を測らないといけないかな?)。

近くの気象庁観測点のデータを見てみますと、5月上旬と下旬ではだいぶ気温が違います(正確には気温じゃなくて地温を測らないといけないかな?)。

適切な時期に種を蒔く大切さが少しづつわかってきたかもしれません(キュウリはトマトやナスより低い温度でも大丈夫、と ^^;;)。

トップローディングの948S用でしたが・・ (^^;;

2013/5/27

初心者ながら、葉物が順調でないのはやはり水分であろう、という仮説を立てました。本などでも、春も秋も作れるが秋のほうが適している、と書かれることが多いようです。

春のほうが日差しが強く露も降り難く乾燥しやすい、葉物は小さい種が多く発芽しても水分まで根が届きにくい、密集地帯が生き残りやすいのは皆で水分を吸い上げようとするから、ではないかと。なら、この季節、生育には日蔭のほうが適しているかもしれませんし、畑に草が多くなれば育てやすくなるかもしれません。(あくまで仮説ですが・・ ^^;;)。

そうなるとちと水やりが大変ですが、育ちが悪い小松菜とリーフレタスにもういちどトライしてみることにしました。

緑のカーテン用に一度は諦めたミニメロンですが、DIY店にあったので即購入。ミニかぼちゃを植えるつもりになっていたプランターに植えました。じゃあ、ポットで育成中のミニかぼちゃはどうしたら・・ (^^;;

気分転換に、妻が見つけてきたというお店に行ってきました。県内では有名な神社のすぐ脇でした。初詣には何回か来ていますが、こんなところに・・。

11:30に着いたら、なんと!、行列ができていました。普通の我らなら「またの機会に」なのですが、今回は待ってみました。携帯に連絡もしていただけるそうで、涼しい神社を散策しながら待つこと1時間。

店内は狭く、お店内に16席程度、奥座敷に10席強でしょうか。本来はお惣菜やさんとのことで、次々に補充されていく回転の良さが気持ちいいです。相席の方とお話しながら美味しくいただきました。どれだけ食べても一人あたり714円。やや重いお腹を抱えて、お店を出ました。

2013/5/24

今更ですが、蒔いた種から発芽して地表に芽が顔を出すのはホンに不思議です。見ると嬉しくなります。いわゆる雑草でもかわりません。

今更ですが、蒔いた種から発芽して地表に芽が顔を出すのはホンに不思議です。見ると嬉しくなります。いわゆる雑草でもかわりません。

しかしながら、春になって暖かくなれば順調に育つものかというと、どうもそうでもないので、畑作デビュー間もない初心者はいろいろ考えることになります(笑)。

豆類はおおかた順調です。蒔いた種は大方発芽しますし、めきめき育っています。昨年までマルチで覆って草が生えないようにしていた地力がない場所でも苦にしないようです。

一方、まず葉物ですが、芽は出るもののその後の発育段階で消えていく場所が多くなっています。(あれっ?、確か芽が出ていたのにな)と思う場所に、もうない。水が不足なのかも?と少し前までは考えていたのですが、もしかしてこういうのは密に蒔いて集団で大きくするほうがよいのかもしれません。秋蒔きとなんだか様相が違うような気もします。

ナス、トマト、キュウリ、は苗を購入して植えましたが、勉強のため、これとは別に露地に種を蒔いてもいます。きゅうりは2割ぐらいが芽を出したのでなんとかなりそうですが、ナスとトマトがいけません。芽を出したはずですが、いつのまにかほとんど無くなっています。様子をみるためにポット蒔きもしてみました。つらつら考えてみるに、温度のせいのような気もします。山あいですし、夏野菜の発芽と成長には、露地ではまだまだ寒いのかもしれません。温度計が欲しくなってきました。

三浦雄一郎さんの登頂が話題になっています。凄いですねぇ。

これとは別ですが、親の付き合いでよく見るNHKの歌謡コンサートに先日 「柿の木坂の家」などのヒット曲を持つ 青木光一氏が登場されました。朗々とした歌声ははとても87歳とは思えませんでした。歳をとると喉や首などの柔軟性が失われ、固く締まりすぎた声になりがちですが、なんという柔軟な響きでしょう。超人です!

2013/5/16

(ドライブを認識しないなぁ)と再起動すると、今度はSCSIカードを認識しなくなりました。(もしかして・・)と、自作電源の電圧をチェックしたら、5Vのはずが、なんと6.1V !!。調整したらすべて認識するようになりました。壊れなくて良かったです (^^;;;;

暖かくなって基準電圧が変わってきたんでしょうか。やっぱ、LEDよりツェナーなのかな?

2013/5/14

敬体というそうですね。「だ・である調」は常体だそうです。どちらを使うか、このHPを始めた時はさほど意識していませんでしたが、2年ほど経った頃から意識し始め、以来、この雑記を含め、だいたいは「です・ます調」で書くようにしています。「だ・である調」は軽登山のページと、箇条書きの部分です。

考え方は人それぞれかとは思いますが、webも(日本語のページしかないですが ^^;;)世界中を相手として公開されているわけですから、論説などではない普通の文章では「です・ます調」が適していると思っています。

「です・ます調」ですと、どうしてもダイレクトな書き方じゃないので、自分をやや抑えながら書くことになり欲求不満が溜まらないこともないですが、逆に、できれば無難な書き方から一歩前に出た書き方をしたいと思う筆者には、常識と異なる事を書いても穏便に収まりやすいという利点もあります。以前、書きなぐったことがあったかもしれませんが、その時の自分はすっきりしても、やはり人を傷つけ易い書き方だったと思っています。

あと、話が全然違いますが、音を表現する時、程度を表す言葉をなるべく少なくするようにしています。特に、「○○は、明らかに□□」という言葉は使わないようにしています。聴いていない人には、その程度がどんなだかさっぱりわからないですから、かえって邪魔になるように思うんですよね。ま、それでもある程度使わざるを得ないのですが、音がどんなだか他人に正確に伝えるなんてできっこないですから、簡素に書くようにしています。

2013/5/13

蒔いたり植えたりは、おおかたやってしまったので、表題のをしてみました。夏の暑さ対策に最近はスダレを多用していましたが、おいしい作物も同時に作れるようなので、なんだか面白そうです。玄関には雪囲いの枠を利用して1.8m*3mの網を張りゴーヤとパッションフルーツを植えました。台所の窓にはベランダから1.8m*3mの網を下げ朝顔のタネを蒔きました(遅いかな?)。洗面台横の窓にも上から網を下げました。

作物に目が眩んで気が付かなかったんですが、それなりの重さのものを育てるなら取り付けも頑丈でないといけませんよね。玄関はがっちり取り付けましたが、後は様子を見ながらやりたいと思います。「ころたん」というミニメロンも作ってみたかったのですが、どうやら、既に売り切れのようです。ミニかぼちゃにしてみましょうか。妻は花を希望していますが・・(笑)。

今回は一人で聴きに行きました。なかなか良かったです。ひな壇使わないんですね。バックシート席だからよくわからなかったけど、打楽器だけだったような・・。ただ・・、朝からの作業で疲れがあったのか、心地よい眠りに誘われました (^^;;

息子は読響だったらしいですが、妻も吹奏楽部顧問時代にお世話になったトロンボーンの○○先生がちょうど引退されるところだったそうです。

2013/5/9

ゴールデンウィークは畑仕事に2日を費やしました。いままで植えたところのメンテをしてから、ナス、ミニトマト、トマト、キュウリ、ピーマン、は苗を購入して植えました。これらはお勉強も兼ねて種も野地に蒔きました。自前で苗を育てるのは来年の課題でしょうか。他に、サラダ菜、セロリ、水菜、にんじん、ルッコラ、クレソン、枝豆、インゲン、を蒔きました。生で食べる葉物が多いのは妻の希望です。マルチで潰していたところを昨秋に畝上げしたところはまだ地力がないだろうと、とりあえず緑肥に麦類を蒔きました。これで畑が8割方埋まりました。草マルチの草が不足していて裸地がありますので、近所の草を集めたいところです。

昨春に果たせなかった奥飛騨の池ケ原湿原に行ってきました。ちょうど水芭蕉が見ごろでした。来週もいいんじゃないでしょうか。

スライドショーにjQueryを用いたcameraを使ってみました。いままで画像の数だけhtmlを準備していたのに、なんて簡単なんでしょう。古いブラウザだと対応してないようなので、すみませんが・・(^^;;

購入しました。巻頭で、CD再生では正確なデータが再生されていないというのは誤解、と書かれたのは、当たり前のこととは言え、これまでの経緯を考えると画期的な出来事だと思います。ただ、惜しむらくは、逸品館さんのメルマガでも最初そうだったように、訂正されると元と違ったデータになってしまうような書き方がされたことです(おわかりと思いますが、エラーが訂正された=元と同じデータに復元された、です)。大意は合っていても用語の使い方を間違うと紛らわしいですね。

昨秋に発売された日経BPのMOOKが、CD再生への敵意から始まったのに対し、こちらはCD再生への敬意が感じられます。

表紙にもあるように、既にオーディオ機器を持っている方を対象にしているようで、アンプやスピーカーの話は出てきません。そのかわり、1冊のスペースを使って、DACまでの各ポイントが順を追って丁寧に解説されています。目次も、MOOKとは思えないぐらい理路整然としています。人目を惹くための騒々しい文言も抑えられて、じっくり取り組みたい方が基本的なことを知るのに丁度いいようです。

ほぼすべての文章が、です・ます調なのも、好感です。また、目次のところに、質問があれば手紙やメールで、などとは他ではちょっとマネができないのでは、と思います。

2013/4/29

ゴールデンウィークが始まりました。が、我社は受注があるうちは少しでも多くやるという方針の元、後半しかお休みがありません。昨年の状況よりよっぽどマシですが、いつまで続きますか・・

なのでお休みは日曜日しかなかったところ、その日曜日も半日が集落の毎年の一斉作業であるところの林道の側溝掃除。いつもより土砂の量が少なく、山々の木々の新芽を愛でながら、楽しく快調に、案外早く作業が終了しました。帰るとまだ11時。「わらびが出ていたよ」と妻に告げると、「じゃあ」となりました (^^ゞ

ですが、そこに住んではいるものの、山のどこに何が生えているのか精通している山菜採りマニアではない、俄か山菜採りである私どもでは、どこへ行けばいいのかさっぱりわかりません。取りあえず先ほど見かけたわらびを採り、その続きで足を踏み入れたいまでは筆者名義になった山でぜんまいを採りましたが、なにほどにもなりません。

「ま、いいか。元々たいした量は期待していないし、もう帰ろう。」と言ったものの、こごみがあるだろうからと、最後に、○谷へ行ってみることにしました。

「ま、いいか。元々たいした量は期待していないし、もう帰ろう。」と言ったものの、こごみがあるだろうからと、最後に、○谷へ行ってみることにしました。

やっぱ、ありました。ややたけていましたが、食用にはまだ十分な状態で、びっしり生えています。面白いように採ったので、準備してきた袋が小さすぎてパンパンになりました。昼食後、妻の母が好物にしているので、持って行きました。

近所ではぜんまいやわらびがもてはやされて、こごみはほとんど格下扱いですが、俄か山菜取りにはちょうどよかったです。

2013/4/26

今回はコア?な話題ですし、まだ途中段階なので、おおかたの人は読み飛ばして下さい(笑)。

Vine Linux 1.1の焼き専PCで、読みドライブにCDU561を使うと、CDからCD-Rへのオンザフライコピーがうまくいかない、ことは18日に書きました。なんとかならないか、ぼちぼち様子を見ている、その途中段階での報告です (^^ゞ

- オンザフライでなく、リッピングだけならできる。

- ただ、リッピング速度が遅い。速度指定しない(つまり最大速)で読んでも0.7倍速なので、オンザフライの等速書き込みではバッファアンダランになっているようだ。

- Windows環境でリッピングを行うと、EACでは1.9倍速となり、(もちろん、データCDと音楽CDでは速度が異なるが)2倍速読みCD-ROMドライブ本来の速度が出ているようだ。ところが、Windows版のCDDA2WAVで行うと、0.7倍速しか出ない。これは、CDU948Sでも同様で、それぞれ、7.9倍速、3.5倍速、だった。つまり、このようなドライブに対しCDDA2WAVでリッピングを行うと、本来の半分の速度しか出ていないようだ。

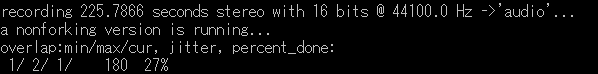

- 処理中の画面表示がいままでのドライブとは異なっているのが気になっていたが、よく見ると、

どうも、オーバーラップして読んでいるようだ。cur(rent)が現在値らしい。

オーバーラップとは、フレーム間補正、またはジッター補正、と言われるもので、(詳しく解説されているページもあったが、どうもなくなったようなので、簡単に書くと)、CD-DAにはアドレス情報がないので、ずらしながら重複して読むことでうまく合わせていく機能らしい。初期の光学ドライブはCD-DAが苦手ということなので、CDDA2WAVのほうで勝手に?やっているようだ。 - CDDA2WAVのオプションを確認すると、オーバーラップ読みの指定があった。-P0(ピーゼロ)オプションを追加して、オーバーラップをゼロに指定したら、EACと同様な本来?の速度になった。

- これで万々歳かというと、そうでもない。今使っているのはレンタル落ちCDだが、頻繁にエラー表示する。コピーしたCD-Rを聴くと結構音が飛んでいる。訂正できなかったエラーを表示しているようだ。まだあまり多くを試していないが、普通のCDでも発生するようだし、ダメージに極端に弱くなるようだ(やっぱ、意味があったのね ^^;;)。

- 腑に落ちないのは、Windows環境のEACでは、普通に読んでも大丈夫なわけで、コマンドの違いなどがあるのかも知れない。

- というところで、ぼちぼち・・ (^^ゞ

2013/4/24

書きたいと思って書き始めても、肝心なところで書ききれていませんね (^^ゞ

独自コマンドドライブの良さは、やはりその音にあると思います。書き込みでも読み込みでも、MMC準拠のドライブではすっぱり切り落とされてしまっている、音楽の何か大事なものがしっかり載っていると思うんですよね。CDU948Sも、その末裔には違いないと思います。

3月は暖かかったのに、4月は寒いですね。種をいつ蒔こうか考えながら、少しづつ蒔いています。休日にあれやこれや考えながら畑にいると、わけもなく時間が過ぎていきます。

3月は暖かかったのに、4月は寒いですね。種をいつ蒔こうか考えながら、少しづつ蒔いています。休日にあれやこれや考えながら畑にいると、わけもなく時間が過ぎていきます。

全滅したと思ったえんどうは、1つだけ生き残っていました。玉ねぎは場所によって生育度が違います。日光を十分浴びるほど大きくないですから、やはり肥沃な土地が必要なようです。3月の終わりに植えたじゃがいもが芽を出してきたので、籾ガラをかけておきました。

画像は、秋に蒔いた小松菜に咲いた花です。つい、生えているそのままで、上からがぶがぶ食べちゃいました。茎が柔らかいので、結構下まで食べられます。

2013/4/18

CDU948Sなどのドライブを、書き込みだけでなく読み取りにも使うようになりました。やっぱ好きな音です。

このようなドライブは、書き込みだけに使い、読み取りに使う方はあまりいないのじゃないでしょうか。筆者も、CDU948Sを初めて入手した際に、リッピングしてみたらとても魅力的に思えたのですが、大事にしたかったので、以来、読み取りは封印してきました。

が、4/12に書いたように、使わないうちに壊れてしまうより使って壊したほうがなんぼかマシ、と思うようになったので、最近は焼き専PCの読み取りドライブもCDU948Sにしています。読みも焼きも948Sになったので、長所だけでなく短所も倍増したような気がしますが・・(笑)。

ところが・・、Vine Linux の焼き専PCではCDU948Sしか使えてない状況です (^^;; CDU924SもCDU561(2倍速CD-ROMドライブ)もダメでした。リッピングコマンドはCDDA2WAVで、通常、CDRECORDとパイプでつないでオンザフライでコピーしています。

そこで、他の環境でも試してみました。

リッピングを、CPUがPentium500E、マザボがASUS CUBX、WINDOWS2000、EAC、で行い、

再生を、CPUがPentium75、マザボがASUS T2P4、voyageMPD、aplay、で行います。

リッピングに用いた光学ドライブは、CDU561、CDU920S、CDU924S、CDU948S、比較対照用に、PX-R820T、Premium2、5232COM/AAH、です。リッピング先&再生メディアはsandiskのSDHCカード8MBをUSBアダプター経由で使いました。SDHCカードにしたのは、3ヶ月放置後の変化も聴きたいからです。

WAVのバイナリはどれも同じでした。音は、どれもあんまり変わりません。焼き専PCでCD-Rにコピーするより違いが少ないようです。

でも、ずいぶん違います。やはり、読み取りもこっちのほうが好きですね。最も気に入ったのはCDU561で、これを聴いてしまうと、948Sの音はへなちょこですし、920Sも曇っているように聴こえます。質実剛健なのもいいですね。読み専ドライブというのもポイントかも知れません。焼き専PCでも使えるようにしたいところですが・・。

CDU561もその昔、(CDDA2WAVと良く似た名前ですが、こちらはWindows専用老舗ソフトの)CD2WAV32を用いた普通のリッピングではバイナリが一致せず、フレーム間補正を用いて、それもかなり時間をかけて、やっと一致したことがありました。今思えば、対応したコマンドを持つソフトが鍵だったようですが、その時は気づかず、ヤフオクの新古品の山を諦めてしまったのでした。惜しいことをしました (^^ゞ

もしかして混乱しているかもしれない方向けの注意です。

測定のページのいくつかで、「バイナリが一致したら同じ音」としていますが、これはデータ上のことだとお考え下さい。実際の聴感はまた別と思っています。理論と聴感が一致するのが理想的ですが、科学的に解明できていない部分が多く、人によって耳判断も異なりますから、一致しない場合も多いです。この書き込みの根拠も筆者の耳だけですから、適当にご判断下さい。

もう一つ。リッピング条件の違いが再生時の音質に与える影響の話をしていますが、筆者はリッピングで終わるとは考えていません。リッピングして音声ファイルになった後、ファイル移動の際の変化、静置した場合の変化で、リッピングの拘りが帳消しになることも考えられるからです。SSDを数か月静置しただけで生のエラーレートが3桁も跳ね上がる例が報告されています。恐らく電荷が急速に抜けていくのでしょう。

リッピングに拘れば拘るほど、コピーもおちおちできないなど、とても使いづらい運用を迫られるかもしれません。そのあたりを確認していくのも、筆者の最近のテーマの一つです。今回は、それでも敢えてリッピングにこだわりたい方向けでした (^^;;

やっぱり、音楽を入れる器としてはNANDよりCDのほうが優れている(もしくは好み)というのを再確認したような気がします。SDHCではリッピングドライブの良さがCD-Rほど感じられないのがその根拠です。

2013/4/17

いちおう、うまくいっているような画像を載せたりしていますが、農作は表題のような状況です。端的に言うと、うまくいっていません(笑)。

いわゆる自然農法以前に、初心者には種を蒔く時期さえわからないのです。北陸なので大雑把には中間地と寒冷地の間くらいに該当しますが、山あいなのでもう少し寒冷地よりに考えたほうが良さそうです。昨秋、白菜をしくじったのは蒔く時期が遅かったせいみたいですし、母の勧めでギリギリまで待ってから蒔いたエンドウはどうやら遅すぎたようでいまだに芽が出てないですから今年の収穫を諦めなければならないようです。

春になってからの蒔く時期も問題で、後になって蒔いたほうが順調な生育を見せているなど、少しづつ実験してみるとこれはこれで面白いですが、すぐ結果が出るものでないだけに、しくじった場合は収穫がないとか著しく少ないことになります。初心者らしい失敗を繰り返している、といったところでしょうか (^^;;

昨夏の終わりに畝をたて、昨秋の野菜から始まったばかりですが、いままでは単に、雑草を抜かなければ良い、耕さなければ良い、2から3年でなんとかなる、それまでは辛抱、と思っていました。雑草がさほど生えないか生えても邪魔にならなかった秋と違い、めきめき草が生えてくる春夏は初めてですし、いままで読んでいた本ではノウハウに乏しく心細く思ったので、新しく本を購入しました。

はじめての自然農で野菜づくり、 誰でも簡単にできる! 川口由一の自然農教室、 これならできる!自然菜園―耕さず草を生やして共育ち、です。まだざっと読んだだけですが、昨年のうちに勉強しておけばよかった、昨秋のうちにもっとできることがあった、と思っちゃいました(いまさら遅いですが・・ ^^ゞ)最後の本は、理念や経験というより具体的な資料を使って論理的なようなのが、筆者好みでした。

一口に自然農法と言っても、様々な定義や方法があるようです。また、小さい家庭菜園からそれで生計を立てている農家まで、人も様々です。それらの中から、筆者のやりたい方法、週末ファーマーでも楽しんでやれる方法を見つけていくことになるんでしょう。どうやら、母に連れていかれて畑で過ごした幼少時の幸せな記憶がその原動力のような気がします。

これらの本で筆者の読み方に間違いがなければ、栽培する野菜の近くは草に負けないように草を刈り、灯台下暗しなほど近い地帯は根も除いておく、など、緩やかなやり方で良いようです(現実問題として、整備しないで種を蒔いてしまったので、芽生えたのが、目的としている野菜なのか、雑草なのか、さっぱりわからないという事態が発生しています ^^;;)。それより植物の屍の層であるところの草マルチを充実させるほうが大事そうです(昨秋に、ライ麦など草マルチの材料を蒔いておけばよかったのか・・)。

炭素循環農法というのもあるようです。筆者の理解範囲では、土中の微生物を緩やかに増殖しようとする普通の自然農法に対して、より積極的に増殖しようとする方法に思えます。昔からある緑肥漉き込みとの違いがよくわからないんですが、これにも興味が湧いてきました。ネットで見る限り、農家など大規模な方が多いようです。そういえば、母も籾殻を使っていましたね。

2013/4/12

S-ATAドライブまではいかないのですが、どうも近年は比較的新しめのドライブを使おうとする傾向がありました。つらつら考えてみますに、私のSCSI用のパソコン環境はまだバラックなので広い設置面積が必要で使うのが億劫なこと、webcomsでCD-Rを始めたせいか今から始める方をつい意識してしまうこと、などがその理由だったかも知れません。

しかしながら、もうP-ATAドライブさえも、これから始める方には最初から高い障壁があるわけで、webcomsから受け継いだ? CD-R伝道師(笑)としての役割を、ある程度放念してしまうことにしました。それより、いままで大事に蓄えていたもの達を使い切ってあげたい、いづれ朽ち果ててしまうとしてもその生涯を全う?させてあげるのが、入手したものの努めではないか、と考えるようになったようです。

そこで、改めてCDU948Sです。また、他の似通ったドライブ達です。具体的にはMMC準拠に統一される前の独自コマンドのドライブ達を指します。知らない方達向けに大雑把に言うと、初期のSCSIドライブです。元々業務用に物量を投入して開発されていますが、後期には一般用も意識されました。Plextorに独自コマンドのドライブはありません。

本当のところ、それらの中で音質ではCDW-900Eが最も好きなドライブです。聴いても、CDU948Sではまったく太刀打ちできないと感じます。でも、当時でも(たぶん今でも)高価だったこと、天邪鬼の筆者にはあまりにベタ過ぎたこと、カーステ風情にはあまりに大袈裟に思えたこと、CDRECORDでは扱えなかったこと、などが重なり購入には至りませんでした。双璧と呼ばれるCDR100でもそうですが、たぶんCD-R史上(一般人が)最も音質良くコピーできるのは、このドライブを専用のデュプリケーターで使った場合ではないかと思います(こう書けるのは、貴重なドライブを貸して下さった○○さんのおかげです)。

前から不調だったCDR100はやっぱり使用不能でした。5年ほど使ってなかったCDU920Sは有難いことに大丈夫でした。CDU924SやCDU948SやCDR-55Sを全部試してませんが、概ね大丈夫のようです。SONYのドライブについては、InternetStationさんをどうぞ。

CDU948Sでちょっとびっくりしたのは、メディア対応の広さです。P-ATAの低速ドライブで48倍速メディアを等速焼きすると、大抵、1枚のうち何か所か音が飛んだりおかしな箇所が出るのですが、CDU948Sでは起きていません(測定はしてません)。かと言って、積極的に焼きたいわけではありませんが・・ (^^ゞ

何事もそうですが、もちろんCDU948Sに不満がないわけではありません。SONYでこの後発売されたP-ATAのCRX-100Eでもそんな傾向を感じるのですが、レンジが広すぎるせいでしょうか、音にもう少し腰が欲しいところです。音楽も少しこじんまりしているようです。プレステソフトのマスター作成にも使われたドライブとはいえ、投入された物量はCDW-900Eに比ぶべきもないですから仕方ありません。スピンドルモーターがプラスティックにタッピングでビス止めされているところなんか見たらがっかりしちゃいます。ま、ぼちぼち・・。

2013/4/9

この前の休みに種を蒔こうと思っていたのに、知ってのように暴風雨。家の中にじっとしておりました。

それで、月曜日の朝、大根とほうれん草とレタスと小松菜と二十日大根を蒔いて、それから朝ごはん(と言っても、グレープフルーツ1個ですが)を食べました。本格的にはもっと暖かくなってからですね。

以前PCオーディオfanに載っていた御田さんのストレージ研究が雑誌のHPにアップされていますね。当掲示板で2011/12/26にQuienさんが要望した「キャッシュの容量」が「HDDの性能/音質に影響を与えると思われる要素」に加えられています。

で、雑誌のHPだというのに、つい気になって場違いなコメントをしてしまったわけですが・・(^^;;

(なお、4月3日付けの御田さんブログに、そのコメントの返事っぽいような書き込みがありますが、返事ではなく、他の方向けとのことです。)

気になったのは1ページ目の、「オーディオビジュアル用途の場合は・・中略・・そのためエラーリトライ処理も途中で止めたりする場合もある。」でした。

CD-DAなら元々がオーディオ用に策定されていますのでわかりますが、元々オーディオ用途を想定していなかったHDDでそのようなことがあるものだろうか?、という素朴な疑問です。詳しくないので、ちょっと調べてみました。

- PCオーディオfan No,4 P187

御田さんの取材に日立GSTの出来様が

>セットトップボックスなどのオーディオビジュアル用途では(中略)エラーリトライ処理も途中で止めたりする場合もある。

とおっしゃっています。セットトップボックスは、ここではHDDレコーダーなどのAV機器を指していると思われます。 - 奥山電脳工房---HDDの基礎知識

パソコン用途とAV機器用途では、同じ型番でもファームウェアが異なり、リトライ動作も違うとのことです。

どうやら、AV機器にはそのようなファームを持ったHDDが使われることがあるようです。Premium2/TONKみたいですね。

大量生産されるHDDでは音楽用は無理だろうと思っていましたが、ファームウェアは小回りが利くようなので、もしかしたら可能かも知れない、という妄想です (^^ゞ

- 低密度化

1bitあたりの面積を増やせないか?という提案です。これにより、アナログレベルが綺麗なデジタル信号を目指します。

NANDは製造時点で密度が決まってしまっていますし、CD-Rでは元々のCD-DAの制約があるのでせいぜい1.2を1.4まで(AudioMaster)にしかできませんでしたが、プラッターに磁性体が塗ってあるだけのHDDでは網掛けの密度はファームウェアによって2倍でも10倍にでも・・なりませんか? (^^;; - 簡素なエラー訂正

HDDの読み取りは、データの欠損が決して起こってはならないことになっています(実際はまた別です)。憶測ですが、HDDはそのハードの限界ぎりぎりまで高密度化が進み、そのためにエラーがますます多く、エラー訂正はとても頑丈な十重二十重の仕組みになっているものと想像されます。エラーを1桁下げるのにも大変な技術が投入されていると思いますが、AV用途にはあまりに過剰で、逆に音質に悪い影響を与える恐れが高いです。もっと軽くしてあげるべきでしょう。

発生した沢山のエラーを抑え込むより、エラーの発生そのものを少なくしましょう (^^;; - その他

キャッシュの停止(Feature Tool で確認)、ヘッドの過敏すぎる動きを抑制して安定したトレース(同)、などなど。適当に書いてますが・・

如何ですか?(笑)。

2013/4/6

とう立ちを始めた白菜です。

とう立ちを始めた白菜です。

大きく育たなかった白菜をそのまま畑で越冬させましたが、花芽が付き始めて、上に少し伸びてきました。生で食べると少し苦味が出てきていますが、柔らかくて美味しいです。その他に小松菜やチンゲンサイの残もとう立ちを始めましたね。今食べてしまうか、それとも放任して花を楽しむか・・(笑)。

白菜のバックははこべです。上の画像のような花が咲いています。

2013/4/4

草がめきめき生えてくるので、この季節、畑の表情が日毎に違いますね。

妻と一緒に、いまだに続けています。昨年の正月に始める前の体重は75kgでしたが、3ヶ月で70kgに、半年で67kgになって安定したようです。今も変わりません(もっとも、うちの体重計は少し重く出るので、実際には65kgぐらいでしょう)。運動しているわけではないのでお腹の出っ張りは消えませんが、もうほとんどないと言っていいくらいに少なくなりました。

体重以外では、まず、髪の毛。筆者はかなり若白髪ですが、それが少し黒くなりました。昨年それに気づいた時は、(1年後が楽しみだぁ)と思っていましたが、さすがに黒々とはならないようです (^^ゞ

つぎ、頭の中がすっきりしています。これは開始当初から感じていたことですが、頭の中のどんより感が少なくなって、冴えてきました。さすがに二十歳の頃並とは言いませんが、棺桶が近くなったと感じていた身には嬉しい出来事です。

つぎ、やはり体が軽いですね。もちろん物理的にも(笑)。

南雲吉則氏は1日1食とのことですが、そこまでやらないにしても、なんとなく共感できます。お腹の満足感がずっと続いている状態って、実はお腹のもたれが慢性化していただけではなかったのかなぁ、お腹ペコペコ状態が少しくらいあったほうがいいのではないか?、という感じです。

一大決心?とは、晩御飯を妻に代わって作ることです(なんなら2012/11/14 参照)。

当初の2ヶ月ほどは週2から3ペースでしたが、案の定というか、やはりこのペースではできていません。最近は0.5ぐらいですかねぇ (^^;;

でも、帰りが前より早くなり、お手伝いができるようになりました。野菜を取ってきたり、皿に取り分けたり、食卓に出したり・・。遅く帰ってきて、晩御飯を一人で食べていた頃と比べると、それでも大きな違いです。

PioneerのDVDドライブを順に試していますが、A05とかA07とか、やはり前のほうのドライブがいいですね(A03もいいですが、ちょっと変わってるかな?) でも、やっぱりDVDドライブは音が籠るというか、CD-RWドライブの伸びやかな音を聴くとホッとします。そしてやっぱ等速は外せません。Plextorの8432Tや1210TAにスピンドルモーターの凄さを感じますが、やっぱ、技術系というか音楽より音のドライブという印象が強いです。Pioneerに低速のCD-Rドライブがあったらなぁ。というわけで、当分SONYにします。

2013/4/1

ようやくジャガイモを植えました。いつもの春なら、耕して、畝を作って、それからですが、昨年の夏から始めたいわゆる自然農法(の模索)のおかげ?で、畝は昨年のまま既に存在していますから、穴を掘って埋めるだけの簡単な作業です。一度だけ、冬眠中の蛙を掘り起こしてしまったのが可哀想でしたが、それ以外は快調でした。

耕運機で耕す場合は、回転軸に草木の軸など長いものが絡まないようあらかじめ畑から除去しておく必要がありますが、耕さないのですから敷草はそのままでよく、大きな石があっても構わない気楽さです(笑)。蟻さん達の住居を壊してしまうことがないのも、いいですね。

小松菜と二十日大根の種は既に少し植えましたが、他の野菜はもう少し後にしようと思います。種まきぐらい朝晩の僅かな時間にできないことはないですが、土日の作業がメインになりますので、4月から5月にかけて忙しくなりそうです。

息子は院を修了し、博士課程に進みました。その彼女も同様に声楽の院を修了しまして、どこかのプロダクションと契約したそうです(4月末に出演予定があるらしいですが、ウィークデイだから行けないなぁ)。さて、この2人どうなっていくでしょうか。

2013/3/30

S-ATAドライブを試してがっかりした原因の一つに、ここ数年、筆者は最近のドライブで音楽を焼いたことがなかったことが挙げられます。当時の光学ドライブを何機種か試したのは、たぶん2006年あたりが最後だったと思いますが、それからPCオーディオに乗り換えようとして、それにも幻滅してCD-Rに戻ってからは、ほとんどCD-R(W)ドライブを使ってきました。S-ATAドライブとでは落差がありすぎたんですね。

Blu-rayドライブを直前に売ってしまったのはちぐはぐでしたが、せめてもの罪滅ぼし?に、ダメージディスクの読み取りテストで入手した一連のPioneerのDVDドライブをP-ATAデュプリケーターで順に使って様子を見ています。もちろん、音の判断は人それぞれですし時により異なりますが、筆者としてはいまのところ、どうもDVR-A12あたりから、おもちゃのような音になってきたような気がしています。

迷っているのは、このHPの存在意義です。SCSIドライブはもとより、P-ATAドライブを使うにもハードルがかなり高くなってきました。おもちゃみたいな音でしかコピーできないドライブばかりになってしまえば、このHPの存在意義はあらかた無くなり、博物館(とその研究員)にしかならないでしょう。

同時に、これまでのやり方はこれでよかったのだろうか?、とも思い始めています。もっとインパクトのある書き方をすれば良かったのかもしれません。そうすれば、例えばデュプリケーターなどを使う方がもっと増えたかもしれません。そのような書き方は少なからず嘘を含むことになりますが、大局的には必要だったのかもしれません。ま、この性格では無理だったと思いますが・・(^^ゞ

2013/3/24

県内のアラサー音楽家コンサートに行ってきました。この人らしいとても好ましい演奏でした。等身大って言いますか、無理がなく素直に自分が出せてる感じです。リストの小品が素晴らしかったです。

招待券で入りました。娘がまだ小学生だった頃、所属していたスポ小バレーチームの保護者代表を筆者が務めておりまして、その途中に突然監督が辞任いたしまして、急遽無理やり監督をお願いしたのが、当時新米教師だった○○君。そのフィアンセがこのピアノの△△さんだったのです。

当時小学校でも演奏したはずですし、同年にあったコンサートに、スポ小バレーチームみんなでわいわい聴きに行きました。

結婚されてますますパワーアップしたようです。最後の挨拶で、「3歳で隣のピアノを聴いて弾きたいと思い、4歳で始めた時の、楽しいワクワクした気持ちをいまでも持っています。」とおっしゃっていました。いいですね。

いまや夫君となり、中堅教師となった○○君に8年ぶりに会いました。変わっていませんね。ちょっとやんちゃっぽい服装や言動はそのままです。

娘が音楽をしていることもあり、てっきりうちだけに招待券を送ってきたと思っていました。ところが、昨日になって郵便配達の□□さんと話したら、「うちにも来た」とのことでしたので、どうやら、これまで関係した子供達の家庭にかなり配っていたようです。集客のご苦労、お察し致します。7割ほどの入りでしたので、まあまあではないでしょうか。

2013/3/21

本日がその日です。真珠婚と言うらしいですね。結婚前からだと36年の付き合いになります。最初に出会ったのは大学の部室でした。白いブラウスを着ていましたね。いまでは子供も大きくなって手を離れつつあり、また2人に戻りつつあります。さて、この後どうなっていくでしょうか。「プレゼントはいいよ。」とのことでしたが。

誤解がないように付け加えますと、デュプリケーターで悪くなるわけではありません。筆者の期待が大きかったので落胆も大きいのです。C級ドライブがC級グルメになるものの、A級グルメにはならないのです。そして、C級であることがあからさまになってしまうのです。

先の試聴は「美しい日本の歌」(CCCDだったのか、今頃気づいた ^^;;)で行いましたが、今はMAXの「MAXIMUM」をコピーして勤務先の往復計1時間強に聴いています。ダメージディスクの読み取りテストの際に購入した古いレンタル落ちCDの1つです。J-POPならこれでもいいか、と思うようになってきたかも知れません(笑)。

2013/3/19

簡単ですが、予告通り?アップしました。これまでに薦めてしまった方には申し訳ありませんが、当初の思惑とは違った結果になりました。デュプリケーターのせいではありませんが・・。

逆に、まだP-ATAのデュプリケーターを入手していない方には、いまいちど強くお薦めしたいです。現時点でもほとんど無くなっていますので、すぐに尽きるでしょう。そうなれば、P-ATA光学ドライブ本来の性能を引き出すことは不可能になります。

2013/3/18

畑の雪が消えたので、ホウレンソウや小松菜などを蒔きたかったのですが、道向こうに住む師匠に、「まだまだ早い。桜が咲く頃でないと。」と言われてしまったので、我慢しました。そのかわり、とっくに雪が消えたところの友達からもらったという小さく育ったレタスをもらってきて植えました。

秋の終わりに蒔いたえんどうがどこだかわからなっています(^^;; 畑に限りがあるので、生で食べられるものを多くしようということになっています。クモはよく見かけるようになりました。はこべの花から花へ飛ぶアブが可愛くてずっと見ていました。さて、今年の畑はどうなるかな。

妻は花粉症で外に出たがらず、筆者だけ畑でああでもないこうでもないと考えながら結局ほとんど仕事らしい仕事もせずに外出の機会を逃してしまったので、せめてお昼だけでもと、妻と食事に出かけました。川を5kmほど遡った母の故郷に定食屋さんができたらしいのです。

妻は花粉症で外に出たがらず、筆者だけ畑でああでもないこうでもないと考えながら結局ほとんど仕事らしい仕事もせずに外出の機会を逃してしまったので、せめてお昼だけでもと、妻と食事に出かけました。川を5kmほど遡った母の故郷に定食屋さんができたらしいのです。

駐車場には、予想外に車が沢山。満席でしばし空き席待ち。定食はおまかせの1つだけ。当地の食材のみを使用して素朴でシンプル。お味噌汁の中に小さい角餅が入っていたのですが、とても懐かしい味がしました。やはり母の故郷の味は忘れられないようです(少し食べてからあわてて撮影したので、実際には、もう少し量があります ^^;;)。

2013/3/15

森メディアさんの掲示板で前から話題にあがっていますが、最近のマザボはP-ATAポートがなくなってきていますので、筆者のように、S-ATAの光学ドライブでは心もとない、使いたくない、と考えている方にはとても大きな問題となっています。P-ATAの拡張カードもトラブルが多いようですので、USB-ATAの変換をかませて外付けするのが無難なようです。

また、PCIバスも無くなってきています。当然、各種PCIカードは使えなくなります。ここしばらくの間に、PCがすっかり様変わりしてしまうことは確実です。古いものはここで一挙に使えなくなっちゃうんですね。

筆者は以前からSCSIドライブのために486環境を残していて、そういう意味ではPCの骨董品収集実績もある?のですが、まさかP-ATAドライブのためにも残さなければならないとは、昔は考えたこともありませんでした。ま、筆者の場合、マザボの違いを検証した関係で、486だけでなく、初代PentiumやPen3環境も捨てられずにだいぶ残っていますので、そんなに慌てることはありませんが・・。

となると、ごく普通には、CDコピーにS-ATAドライブを使わざるをえないわけで、こういうHPを持っている義務感からか、つい、S-ATAのデュプリケーターコントローラーを落札してしまいましたので、そのうちレポが上がるかもしれません。

ところが、最近、どうも音楽CD自体が思っていたより早く無くなってしまうのではないか?、とも思えてきました。欧米では既に音楽売り上げの半分以下になっているそうです。日本でも、タブレットやWiFiの普及で、音楽配信が一挙に進みそうな気もします。そうなれば、デュプリケーターを使うという必殺技も使えませんし、わざわざCD-Rに焼く気になるかどうか・・(^^;;

音楽ビジネスには詳しくないので大したこともわかりませんが、世界規模で大きな変化が起こることは間違いないでしょうし、既に起こり始めているのでしょう。娘の依頼で求めるマリンバの海外楽譜も作曲者のサイトで決済からPDFのダウンロードまでできてしまいますし、動画が当たれば世界的大スターも夢ではない?かも知れません(笑)。こんな時代に音楽で飯を食っていこうとするのには、筆者ではわからないことが多いです (^^;;

StreoSoundの2012年秋号の、「特集1 ここまで来た! デジタル再生のいま」の中で、「プレス工場への納品がネットではいけない。物理媒体でなければ。」と言っている方がいらっしゃいましたが、業務用の高精度クロックで叩き直しての話でしょうから、(わが意を得たり)と思ったものです。

音楽鑑賞はとても個人的な趣味です。他人がいくら善しとしても、自分が善しとしなければ意味がありません。

音楽の生身に直接触れるようなレコードの音を好む筆者には、CDの再生は真剣に取り組んでも仕方のないものでした。PCオーディオ、音楽配信ではさらにそうなるのでしょう。さて、どうしましょうか (^^ヾ(ほどほどに付き合っていくしかないですね)

2013/3/11

娘と妻を車に載せて高速を走っていました。翌日が大学の受験日だったからです。出発直前に、未曾有の地震が起きたことはニュースで知りましたが、詳細はわからないまま、娘の大事な日に影響がないことを祈って走りました。娘と妻はあらかじめ予約してあったホテルに泊り、予約のない筆者は寝袋で車中泊。翌日、朝食を買ったコンビニの新聞で甚大な被害があったことを知りました。

2年も経ったというのに、復興が全然進んでいないのが歯がゆいです。

家の前の畑にはまだ雪があります。この冬の積雪は当地では少なかったとはいえ、長く寒かったので、日陰になることもあり、残っています。ここいらでも平野部へ出れば雪は無いのですが、やはり山間部は雪が残ります。

土曜日、お天気が良かったので、雪をいくつかに分断して、雪解けを速めてみました。母が畑の雪を早く消したかった訳がようやくわかってきました。ゴールデンウィークまで待たなくても、寒さに強い野菜は育てられますものね。でも、翌日曜日は寒く、今日の朝も氷が張ったほどでしたので、もう少し待ったほうが良さそうです。

2013/3/8

娘の師匠がそうおっしゃったらしいので、クセナキスのパーカッション曲のCDを適当に2枚購入して、ここ1ヶ月ほど聴いていたのですが、どうもいまいちピンときません。(面白いな)とは思うものの、それ止まりなんですね。しばらく間を置くことにします(^^;;;;;(と言っているうちに、娘に持っていかれてしまいました。コピーはしておきましたが・・ 笑)。

森メディアさんの掲示板に関連して、書き込みドライブをPX-W1610TAからPX-W1210TAに替えました。前後のドライブは使えるのになぜ1210TAだけ使えないのだろう?、と不思議でしたが、ファームが古かったのを最新にしたら使えました。やっぱ、手抜きはいけません(笑)。スピンドルモーターがより低速用になったこともありますが、PoweRecが無いのも嬉しいですね。ケース付属のSW電源で済ませていますが、自作したくなってきたかも(笑)。

P-ATA用のデュプリケーターも、もはや新品での入手は難しくなったようです。ベストゲートで検索しても出てこなくなりました。

しかし、何のための統一球だったんでしょうかねェ。

2013/3/6

普通、音楽を聴く時は自分の周りにバリアがあり、そのバリアを突破した音楽だけが心に響く、みたいなところがあります。ところが、これはまるで午後の紅茶でも飲みながらリラックスして聴くような親しみやすさで、はじめからバリアなどなかったかのように、まっすぐ入って来ました。演奏にてらいも何もなくきわめてナチュラルなので、聴く側も不要な緊張を覚えないのでしょう。

tuttiで大きく鳴った時でもそれは変わらず破綻もしないので、緊張感を持ちながらも冷静で、ちょっとやそっとでは動じない強固な世界が現出します。伝統を感じました。

ベートーベンの7番はいままで筆者が聴いた音楽の中でベストだったと思います。月並みな表現ですが、魂に直接響いてくるような演奏だったと思います。(生きてて良かった)そう思いました。やっぱ、音楽っていいですね。

修論が終わって帰って来た息子も含め、久しぶりに家族4人で聴けたのはとても幸せでした。

これで終わりかと思ったら、今日東京に帰った息子が移動中のロンドン響とJRで遭遇し、ハイティンク本人に素晴らしかった旨伝えたとのことでした。なんと!

2013/3/4

コンクールで成人式を棒に振った娘に、写真撮影の日がやってきました。普通、前撮りですが、今回は後撮りです。折しも、ちょうど桃の節句でした。

まず、小さい頃からお世話になっている近くの美容院で髪をセットアップ。○○ちゃんは筆者の5つ年下の幼馴染ですが、大きな子供もいるというのに、(日頃から女性にたくさん接しているせいで?)相変わらず若いです(ちょっとお調子者なのが玉に傷? 笑)。

つぎに、着付。こちらは野菜作りの師匠と仰ぐ道向こうの△△ちゃんです。着る振袖は当時京都の呉服商に勤めていた妻のおじさんが妻の妹用に見立て、何人もの袖が通った、牡丹が描かれて全体に淡い色調の手描き友禅です。

初めて見た娘の振袖姿をどう表現したらいいでしょうか。綺麗だ。それしかありません。この後、写真屋さんで撮影後、妻の実家のばあちゃんに見せに行きました。

2013/3/2

(個人用の楽しい名刺を作るのもいいかな)、と思いつつも、まだ作ったことはありませんでしたが、仕事柄、名刺サイズに印刷可能な顔料インクのプリンターを捜すことになりました。最近はだいぶ増えてきたと思っていましたし、名刺印刷を扱ったHPでも多くなったと書いてあったりします。

始めてみると、印刷できるプリンターが少ないのが意外でした。スキャナがついた複合機やビジネスモデルではあまり重視されていないようですし、L判までがほとんどで、名刺サイズに印刷できるのは一握りのようです。

掲示板やブログではなく、他人のHPやメルマガに参考意見を言う時は慎重にならざるをえません。相手側が慣れていないせいもあって、ケチをつけたと受け取られかねないからです。

書いていることの大筋に間違いはないものの、用語など勘違いらしきものが多くてかえって読者を混乱させてしまいそうな某オーディオショップのメルマガに反応してしまいました。その後、何の返事もないので最悪の事態まで考えて心の準備をしていましたが、受け入れていただけたようで一安心です。なに、通常のCD再生にはデータの欠損はないよ、という例のやつです。関連してCD-DAの再生を改めて勉強したおかげで、CIRCやEFMが前よりわかるようになりました (^^ヾ

2013/2/26

続きです。あれから考えてみたのですが、それほど不思議なことではないかもしれません。むしろ、いままで感じなかったのが不思議なような気もしてきます。

ウィキペディアによりますと、ホールの室温が10から15度として約340m/sです。最初に届くのは直接音ですから、演奏者まで20mとすると、約0.06秒の遅れがあることになります(もちろん光速はほぼ無限大とします ^^;;)。

どうでしょう。この程度の遅れなら、人間が十分に感知可能だと思いませんか?

2013/2/25

ほんと、いつまでも寒いですねェ。青森ほどの積雪はありませんし、この冬は屋根の雪下ろしもしないで済みそうですが、そろそろ春になってくれないと・・

この前の娘達の発表会で、奇妙な現象に遭遇しました。小太鼓の演奏が見た目より遅れて聴こえるのです。確かに標題の通りなのですが、人間が感じ取れるものとは、ついぞ考えたこともありません。今回にしてもホールは小さいし、演奏者まで20mもないのです。強いて言えば、響きが豊かなホールで直接音より間接音のほうが多く聴こえるはずなので、音の到達距離は平均すると光の3倍くらいにはなっているでしょうか。不思議とマリンバでは感じませんでした。残響が残るせいでしょうか??

娘の地元の師匠にお会いする必要があり、県立図書館で催される標題の「朗読会と演奏会のコラボ」な催しが終わったら、ということだったのですが、妻は東京に出かけて留守だし、お天気は悪いし、で、筆者も参加してきました。最初に一日子供館長さん4人の挨拶があり、次にマリンバ、朗読が2つ、締めにマリンバ、という構成で1時間くらいでした。マリンバは師匠じゃなくて、図書館から高校生の指定があったという○○君です。

久しぶりに会った○○君は、がっしりした体つきになっていました。ご両親とも久しぶりです。まだ準備が不十分だったせいか、冒頭の曲は危なっかしい場面もありましたが、締めの「竹林」は選曲といい演奏といい、朗読とベストマッチで、たまにこんなのもいいなと思いました。結構好感を持って迎えられたようで、アンコールの声も掛かったほどでした。よかったね○○君。

2013/2/21

娘の演奏を妻と聴きに行きました。先の師匠(今でも習っているのか?)の門下生発表会です。時間に比較的ゆとりがあったので、近くの神社など見学してから入ると、なんと、次が娘の番(あぶなかったぁ)。妻はそうでもなかったらしいですが、いきなり聴いたせいか、この前と同じ曲だというのに、あれから娘も期末テスト用としてしっかり取り組んで自信も持っていたというのに、筆者には演奏があまり理解できず、娘に嫌な顔されました。打楽器をやっていた妻と違って、筆者には慣らし運転が必要だったでしょうか (^^;;

最後に、同学年の○○さんとやったマリンバ二重奏は、静かで美しい中に凛とした気配があり、とても良かったです。この二人いいコンビですね。

次の日、鈴木雅明氏率いるバッハ・コレギウム・ジャパンを聴きに行きました。慣らし運転といえば、こちらも最初のパイプオルガン2曲と全員合奏のコラール2曲目あたりまでは、(なんだかなぁ)というかんじでしたが、その後は素晴らしい演奏を堪能しました。さて、どちらの慣らし運転が必要だったかはよくわかりません(笑)。

バッハはやっぱり素晴らしい。ですが、マリンバと比べると有利なのでは?とも思いました(先の師匠のお得意はマリンバでバッハですが・・)。マリンバは比較的新しい楽器なので、名曲が少なく、聴くほうも慣れていないので、とっつきにくいところがあると思います(なので、旧来のアレンジ曲も無視できないのです。これは吹奏楽なんかも同じような状況だと思いますが)。こういうハンデ?があるにも関わらず、大げさに言えばAKBなんかとも聴衆を奪い合うわけですので、なかなか大変だと思います。一方、古い曲しか演奏しない現代の演奏家って、どうなの?とも思いますけど。

2013/2/12

雪が降らないなどと言わなければよかったですかね。あれから降ってばかりです(笑)。ま、この寒さが終われば春、ですかね。

体罰の話題がありますね。国際的な話題にもなっているようです。筆者は文化系でしたので体罰の経験はありません。音楽で体罰なんかあったら、音楽になりませんよね。

ただ、義務教育の先生にとっては、いまでもいいかげん窮屈なのに、ますますやりにくくなるんじゃないかと心配しています。子供に注意できる先生が減ってきているそうです。妻などは界隈で「厳しい先生」を拝命していますが、「ならぬことはならぬ」はずですよね。

ちょうどこのタイミングで、娘の今のマリンバの師匠がいいこと言ってますので、紹介しておきます。小森邦彦オフィシャルブログです。教えるのがとても楽しいみたいで有難いです。

2013/2/8

筆者の身の回り限定ですが、この冬は雪が少ないですね。昨年12月初旬に60cmほど積もったものの、その後それを超えたことはありません。吹雪の日も少ないような・・。雪おろしをすることなく冬が終わりそうですが、なんとなくさびしいような気もします。

しばらくお休みしていますが、暖かくなったら畑のどこにいつ何を植えようかと思案を始めました。耕さない、雑草を抜かない、農法の模索も昨年夏に始めたばかりで、今年が1年目みたいなものですから、さて、どうなっていくでしょうか。作ってみたい野菜は沢山ありますが、畑は限られているし、まだまだ新米だし・・(^^ヾ

・ノーマルなコンデジ(コンパクトデジタルカメラ)では物足りない。

・普通の高級コンデジでも画質がいまいち。案外高いし・・。

・ミラーレス一眼のNIKON J1を購入しようと思ったが、寸前で断念。イメージセンサーが1型、というのがネックか?

・APS-Cサイズのイメージセンサー採用のミラーレス1眼もあるが、色調が気に入らない。やはりNIKONかなぁ。

・となると、NIKONのエントリー1眼レフ?

・最新モデル(または1つ前)を購入するのが無難な選択(D3100 or D5100 ? )と思いつつも、昔のD40の画質が気になる。

というような思考順序で、D40のWズームキットを落札しました。だいぶ前のモデルなので、故障や修理を考えると選択すべきではないかもしれませんが、今後このような センサーサイズ/画素数 比 のエントリーモデルが発売される可能性はほとんどないと思われるので、あえて・・。 携帯性は良くないですが、ミラーレス1眼でも簡単にポケットには入らないわけだし・・。 主に、デジカメ比較レビュー monox さん と GANREF さん の投稿写真を参考にしました。

2013/2/6

今年のNHK大河ドラマで、主人公八重の友達として登場している時尾。貫地谷しおりさんが演じていらっしゃいますね。京都で買った八重の本には登場しなかったのですが、どこかで覚えがある名前だと思ったら、後に新撰組の斎藤一の奥さんになる人でした。やっと思い出しました。なら、筆者には目が離せない?(謎? ^^;;)

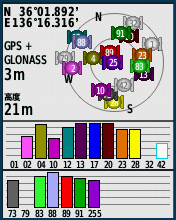

携帯用GPSです。しばらく行方不明でどうしようかと思いましたが、ザックの底から発見しました(笑)。

気がつくのがだいぶ遅れましたが、とっくに「みちびき」に対応していたようなので、ファームを上げて確認しました。255がそれらしいですね。

気がつくのがだいぶ遅れましたが、とっくに「みちびき」に対応していたようなので、ファームを上げて確認しました。255がそれらしいですね。

これで基本性能は日本語版と同じになりました。まぁ、対応したと言っても、みちびきが使える時間は限られていますし、補強信号に対応したわけではないので、GPSが一つ増えた程度のことらしいですが・・。

となると、残る問題は日本語表示だけかな?

価格が約半分の海外版では通常の日本語地図が使えないように細工されています。1年前はGarminでもOregonなどタッチパネルタイプのGPSなら、日本語フォントの導入だけで日本語地図が表示できたらしいですが、これもファームアップで表示できなくなったようです。筆者は地形図にTKA Planetの西日本版を使っていますが、特殊な方法で日本語表示しているらしいので、縮尺によっては文字が荒くて大きく、(できれば)なんとかしたいとは思っています。

価格が約半分の海外版では通常の日本語地図が使えないように細工されています。1年前はGarminでもOregonなどタッチパネルタイプのGPSなら、日本語フォントの導入だけで日本語地図が表示できたらしいですが、これもファームアップで表示できなくなったようです。筆者は地形図にTKA Planetの西日本版を使っていますが、特殊な方法で日本語表示しているらしいので、縮尺によっては文字が荒くて大きく、(できれば)なんとかしたいとは思っています。

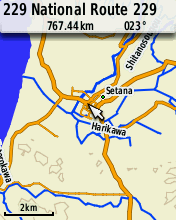

今では、いどんなっぷさんもジョイフルログさんも日本語表示の地図を出しています。試しに、いどんなっぷさんのサンプル地図Aを入れてみました(左の画像)。

今では、いどんなっぷさんもジョイフルログさんも日本語表示の地図を出しています。試しに、いどんなっぷさんのサンプル地図Aを入れてみました(左の画像)。

日本語表示されているのですが、地図上の複雑な文字はちょっと読めません (^^;; etrex30の小さな画面ではきついのか、フォントを変えればいいのか(笑)。

地図Bでは文字が表示されませんでした。

左は、筆者が利用させていただいてる同じ場所・同じ縮尺のOSMの地図です。

左は、筆者が利用させていただいてる同じ場所・同じ縮尺のOSMの地図です。

購入当初は日本語表示こだわっていましたが、だいぶ慣れてきたせいか、アルファベットのほうが文字が綺麗で使いやすいようにも思えてきました(笑)。

まだ場所によって、出来に斑がありますが、平地では命に関わることはないので、自転車用の道路地図として利用しています。

2013/1/31

EACのオフセットの値がプラマイ逆の件ですが、EACとしては間違っていないみたいです。

よくみたら、下記のような標記になっています。

- 読みのほうは「Use read sample offset collection」

- 書きのほうは「Write samples offset」

- 読みのほうは、ドライブのオフセットを修正する値

- 書きのほうは、ドライブのオフセット値そのもの

2013/1/30

久々にCD-Rの話題です(笑)。えっ?それなんだぁ??、という方は、YSSさんのExact Audio Copyを使った音楽CD完全バックアップ をまずご覧下さい。

YSSさんの掲示板の質問に答えるために、久々にオフセットのテストをしてみました。やってみて思い出しましたが、そういえば、オフセットの指定方向は、読みと書きで逆でしたね。つまり、Read Offsetをプラスすると後方にずれ、Write Offsetをプラスすると前方にずれるのです。ずれがない(とされる)ドライブで、Read Offset +30 とWrite Offset -30 は同じ位置なんですね。読みと書きのオフセットを足せば合計でのずれがわかるようにとの配慮かもしれませんが、かえって解り難い気がします。

そして、どうやら、EACのオフセット指定でずれてくれるのは音声部分だけで、その前後のLead-In部とLead-Out部はずれないみたいなのですね。

YSSさんの条件1と2は、30サンプル後方にずらして書き込んだ場合、ずれこんだ30サンプルがLead-Out部に書き込めなかったことを示しています。条件5と6では5000サンプル前方にずらして書き込んでいますが、Lead-In部も読む設定にしないと読めていません。Lead-In部に書き込めてしまうのも不思議な気がしますが、いくぶん余裕があるのかもしれません。

どれだけ前方にずらすことが可能か、PX-760Aで確認しました (^^ヾ その結果、11759サンプルまでは前方ずらしOK、11760サンプルずらすとリッピング時に(なぜか前ではなく)後ろの588サンプル(1フレーム)が欠落、11761サンプル以上はEACでは設定できない、という結果でした。

オフセットを指定して音声部分の絶対位置はオリジナルと同じになっても、Lead-In・Lead-Outとの相対位置がオリジナルとは異なるわけで、(位置的に)完全バックアップを目指す方にとってはあまり気持ちの良いものじゃないように思われます。最善の策は、オフセット指定をしなくてもずれないドライブを使う、ということになりそうです。

ちなみに、テストに用いるWAVをフレーム単位で切らないと、微妙な端数が出てしまうようです。ギャップもなしにします。

妻のアドバイス?と生徒達の努力!の甲斐あって、みごと県代表に選ばれたそうです。そのかわりと言うか、妻が風邪をひいて、声がまったく出なくなってしまいました。妻のかわりに喜びの電話を各方面にかけました。「○○の何々です。これこれこういうわけで、妻の代理で電話差し上げています。」とことわってから妻の言葉を伝えるのはちょっと不思議な体験でした。ま、大方は筆者も知っている方なのでいいですが・・(笑)。

月曜日はお休みをいただいたのですが、火曜日は出勤しました。(どういうやり方をしたのかまだ教えてくれませんが)なんと!、声を出さずに授業したそうです。そんなことできるものなんでしょうか・・??「素晴らしい子供たち!」って言ってたのがヒント?? (筆者とはまだ筆談です)

2013/1/23

17日のフラッシュメモリーの続きです。問題が指摘されただけでは「幽霊見たり枯れ尾花」で、何にでもビクビクしてしないといけません。実際にそれがなんぼのものかわからないと、つまり、定性的ではなく定量的でないと役に立たないわけです。

一つの指標がBER(Bit Error Rate)です。エラーの発生頻度ですね。ストレージ系では単に、何回に1回発生するか、としているようです。例えば、10,000回に1回発生するなら、1/10,000 または 0.0001 または 1.0E-04 で、最後の標記が一般的なようです。ストレージの状態を知るためには、エラー訂正前の発生頻度を知りたいのですが、訂正後の頻度を指していることも多いので注意が必要です。区別するのに、RBER(Raw Bit Error Rate)と言ったりもしているようです。

これは簡単ですね。エラーレートは最もポピュラーなCDやCD-Rの測定です。ただし、これで得られる最大値や平均値は秒あたりの個数ですので、他のストレージと比較するには、CD-DAの1秒あたりのbit数(1,411,200)で割る必要があると思います。C1を採用してBERに直すと、下記の表になります。

| C1 | BER |

|---|---|

| 10 | 0.7E-05 |

| 2 | 1.4E-06 |

| 1 | 0.7E-06 |

| 0.1 | 0.7E-07 |

つまり、現状のCD-Rメディアは1.0E-06ほどで、1.0E-07ですと、森メディアさんの訳ありメディアクラスとなります。

これがなかなか見つからないのですが、いささか古くてすみません。メーカーはもちろん資料を持っているはずですが・・

●資料1 2008 IRPSレポート【メモリ編】 IntelとMicronがマルチレベルNANDフラッシュの不良を解析

Lansenの現実逃避日記(2010/5/20) NANDフラッシュにはどのくらいビットエラーが発生するかでも解説されています。LANSENさんと重複しますが、

- BERはばくっと1.0E-07から1.0E-05ほど。メーカーや条件の違いにより、かなり違う。

- 書き込み後放置が最も気になる。2ヶ月も経つとBERがかなり悪くなる。書き込み初期は電子が漏れやすいと思われる。

- 書き換え回数やリードディスターブは、不要な書き込みを避けるようOSや設定などが適切なら、一般ユーザーの通常使用では、問題にならないように思われる。

なお、LANSENさんもおっしゃっていますが、これは63から72nmプロセスのMLC NANDですので、現在の状況が懸念されます。

●資料2 福田昭のセミコン業界最前線 NANDフラッシュメモリの信頼性を保つ技術

2010年の物です。全体に資料1より悪い値になっていますが、実用範囲から大きくはみ出しているので資料1との単純な比較は難しそうです。また、対象がはっきりしません。50nm〜20nmのような・・。

LANSENさんは、S.M.A.R.Tを利用したJSMonitorを公開しておられ、これでSSDのBERが測定できるようです。実際に検証もされています。JSMonitorを用いた他の方の例として、「微細加工プロセス SSD 初期の Raw Bit Error Rate」があります。筆者も、唯一持っている古いSSDで試してみたんですが、残念ながら[Total Error Bits Count]の項目はありませんでした。

SSDよりさらに資料が見つかりません (--;;

●資料3 ニューテックのコラム

100GBクラスのHDDで1.0E-6、1GBクラスのHDDで1.0E-9、のようです。

まず、おことわりしないといけませんが、筆者が大きな勘違いをしているかもしれませんので、ご留意下さい。次に、もっと良い資料があればぜひお教え下さい(特に最近のメディアの)。

次にお詫びしないといけません。やっぱ、定量的に捉えないとダメですね (^^;;

放置してこれだけ悪くなるなら、音楽ストレージとしてのフラッシュメモリーにはやはり疑問符がつきます。ドライブなどリッピング条件に拘っても、2ヶ月も経てば拘りが無意味になる恐れがあります(未確認 ^^;;)。

一般的に、CDやCD-Rに比べてHDDやフラッシュメモリーは高精度で信頼性が高いメディアというイメージがありますが、これでそう言えるんでしょうか(笑)。

2013/1/21

現在、PanasonicのDMC-FX37というごく普通のコンデジを使っていますが、もうちょっと良いのが欲しくなってきました、銀塩時代は、一眼+コンパクトの2台体制でしたので、我慢していたわけです (^^;; 妻に許可ももらったので大手を振って購入できる(とは言ってもあまり高価なものはNGですが)のですが、ここで問題なのが、携帯性と画質の兼ね合いです。

まず、画質の点でコンデジはパスしようかと思います(SONY DSC-RX1など極端に高級なコンデジは最初から対象外です)。となると、ミラーレス一眼か入門レベルのデジイチ、となります。携帯性を重視して前者を選びそうなところ、本当に前者どまりでよいのか、心の中の確認作業中です。携帯性が良いとはいえ標準ズームではポケットに入れるのがきつそうですし、風景撮影用にパンケーキレンズだけでも実用になるか、などなど。

区の自衛消防団の新年会でのこと。カラオケに立ったのですが、サビの部分で声が苦しい。(アレッ?、なんでだろ?)と思うくらい声が出ない。こんなことは初めてだったので、超?ショックでした。若い頃のように声が出ないのは確かですが、それでもここ10年ほどは落ちないでいると思っていましたので、ある程度の自信を持っていたのですが、砕けちゃいました。なんだか惨めな気分です。酒が入りすぎたせいかも知れないという情状酌量の余地はありますが、ま、ここ数年はまともに歌っていないですし、さて、どうしましょうかねェ (笑)。

2013/1/17

HDDよりさらにややこしいなぁと思います。ノースピンドルなのでモーターに由来するノイズは発生しませんが、ピックアップ一つで済むHDDとは異なりアクセスするために多数のラインが必要で、容量が増えればアクセスラインも増えていきます。(筆者にはほとんど理解できていませんが ^^;;)かないまる氏によれば、アクセスラインの「シリアル-パラレル変換器の正体は同期シフトレジスタですが、電源にノイズを突き刺しますからね。」だそうです(詳しくは掲示板の2012/01/20参照)。

しかしながら、もっとも問題なのは、そもそもストレージに適していないものを無理やりストレージにしている点でしょう。そのためにHDDにはないややこしい仕組みが必須になり、OSやユーザー側の適切な対応が必要になり、「データ保持期間」などという言葉があるほどです。

ちょっと古いですが、この点について大変わかりやすいページがありましたので紹介しておきます。PC online の「USBメモリーは10年持つか」です。全部読むには会員登録が必要ですいません。

これは標題の通り、読める読めないレベルの話で、つまり普通のパソコン用途としての話です。このレベルであれば、(HDDにも寿命があり)現在のSSDは実用上問題ないのかもしれません。

PC「オーディオ」のレベルなら、それぞれの考え方次第でしょう。「バイナリ一致なら同じ音」と考えている方は上記同様の考えでよいと思いますが、筆者のようにドライブなどリッピング条件の違いをちょっとは気にする方(つまりストレージでの記録状態のアナログ的な違いが再生音に影響するかも知れないと考える方)、または再生時のスムーズな読み出しを気にされる方(もしくはデジタルケーブルの違いを気にされるような方)なら、書き込む度に劣化していくとか、音楽ファイルなど更新頻度の少ないデータは相対的に劣化が進んでいるブロックに移されてしまう静的ウェアレベリングとか、気になるところだらけです。

ここでは触れられていませんが、読み出さないブロックにも電圧が加わることでしきい電圧が少しずつ低下する「読み出しディスターブ(Read Disturb)」など、他の現象もあるようです。

実は、放置状態での音質変化をみようと、2つのドライブでそれぞれリッピングしたWAVをSDHCカードに入れておいたのですが、どれだかわからなくなってしまいました。小さいので・・(笑)。

2013/1/15

娘の演奏が終わってホールを出ました。娘らしい演奏、そしてそれが期待を大きく上回る演奏だったことを思い出し、外で座って休んでいても涙が出てきます。曲も、2日前に聴いた時はよくわからなかったのに、今日はなんと壮大で力強い曲でしょうか。技術ではなく音楽として見た場合、マリンバに限れば、おそらく娘のような演奏ができる人は、とても少ないように思われます。いままでお世話になった方々に、心の中で何回も感謝の言葉をつぶやきました。

コンクールでの評価はそれなりでしたが、高過ぎず低すぎず、今の娘にはちょうどいいと思います。ここ2年間待っていましたが、やっと娘の演奏が聴けました。

以上、親バカのバイアスが相当かかっていますので、それなりに差っ引いて下さいませ (^^;;

コンクールに先立つ1日前、娘を送っていった帰りに、妻と訪れました。

今年のNHK大河ドラマの舞台で、京都御苑のすぐそばにあります。近くの駐車場も旧邸もさほど混んでいなかったので、ゆったり見学できました。とても洒落た建物です。予約がなくても、外観を眺めることはできますよ。別室に八重さんを中心とした展示があり、そこで本も買いました。不勉強だったのですが、17歳上の兄の覚馬さんがすごい人物なんですね。

その後、隣の京都御苑に入りました。実は、筆者、御苑は初めてなんです(妻は以前来たことがあるそうです)。長く歴史の中心地だった重みを感じながら、建礼門の前の椅子に座って、青い空を眺めていました。やっぱいいですね。今度は予約して御所に入ってみようかな。

その1日前、娘の高校時代の同級生が集まってコンサートを催しました。芸術系大学に進んだ娘さんが多いのでできることですが、過去の例を聞いたことがないので、ちょっと変わった試みではないかと思います。懐かしい顔が並びますが、皆やはり、2年間でだいぶ変貌を遂げているようでした。終わった後、お食事に出かける皆と別れ、コンクールが近い娘を送って行きました。

3日間での走行距離は約900kmとなりました(うち100kmほどは妻が運転)。なので、最後のお休みの日は、本を読んだりしてダラダラと過ごしましたとサ (^^ヾ

2013/1/9

本当に、あっと言う間に1年が経ってしまいますね。新年が始まったばかりですが、1月もすぐ終わってしまうのでしょう。

年末に父を通院に送っていった待ち時間に読んだ雑誌に、「自分が死ぬる日までの日数を数えてみたら案外少ないことがわかったので、1日1日を大事にしている」と言っていた人がいました。(なるほどなぁ)と思ったので、標題のを設置してみました。つまり、「予定日」までの日数をデスクトップに表示します。ガシェットにしたかったのですが、適当なものが見つけられなかったので、とりあえず CDTimer にしました。また、その「予定日」ですが、いちおう80歳の誕生日としました (^^ヾ

やや?ショックだったのは、10,000日を切っていたことです。本日現在で、8,357日しかありません。来年の正月には、8,000日を切ることになります。実際、いつ死ぬるかわかりませんが、残りの人生、果たしてこれを有効活用できるでしょうか(笑)。

2013/1/3

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。

お正月はいかがだったでしょうか。ここ北陸は暮れからずっと雨か雪で、「寒いなぁ」といいながら室内に閉じこもっています。積雪は40cmぐらいでしょうか。12月初旬の積雪が根雪になりそうです。息子は修論が忙しいとかで帰ってきませんでした。娘は新年早々のコンクールに出るとかで、成人式にも出られないそうで、日夜、マリンバを叩き、ピアノを弾き、英語の勉強をしています。

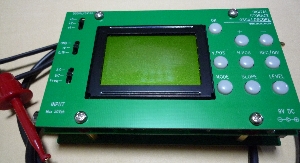

暮れに組み立てました。結論からいうと、小型軽量の手軽な測定環境ですが、過度の期待はしないほうがいいようです。

エレキジャックのページにある標準的な作成方法とは、以下が違っています。1から3は電池で駆動させるための準備です。

- 交流電源も使用可能な基盤だけど直流電源しか使わないし、電圧降下もあるので、D3のダイオードは止めてジャンパ線で繋ぐだけにした

- 7805ではドロップが3Vもあるので、3端子レギュレーターを手持ちの24A05にした

- チップ抵抗R23を外して、バックライトは消灯した(撮影しにくいけど)

- そのままではフロントパネルがスイッチを押してしまうので、絶縁ワッシャーを1枚入れて高くした

- 付属のRCAプラグでは接触不良が頻発したので、手持ちのRCAプラグに交換した

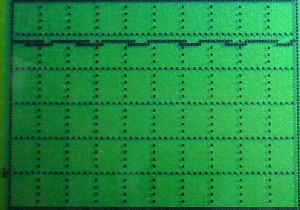

シンプル電源のレギュレーター部への入力側電圧の例です。10A出力時のものです。左下の三角が0Vでスケールは1ライン2Vなので、電圧が7.7Vぐらいになってるのがわかりますが、細かい変動の様子はわかりません。スケールは1ライン0.1Vまで可能ですが、0Vを画面最下部までにしか下げられないので、この画面でははみ出してしまいます。

シンプル電源のレギュレーター部への入力側電圧の例です。10A出力時のものです。左下の三角が0Vでスケールは1ライン2Vなので、電圧が7.7Vぐらいになってるのがわかりますが、細かい変動の様子はわかりません。スケールは1ライン0.1Vまで可能ですが、0Vを画面最下部までにしか下げられないので、この画面でははみ出してしまいます。

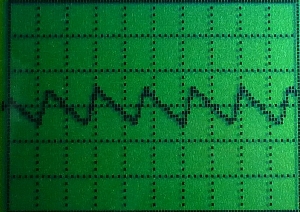

そこで、DCをカットして、交流成分だけにします。1ラインが0.1Vです。0.1V強のリップルがあるのがわかります。

そこで、DCをカットして、交流成分だけにします。1ラインが0.1Vです。0.1V強のリップルがあるのがわかります。といったように、サウンドデバイスを用いたオシロとなんら変わらないような測定になっちゃいました (^^ヾ

作成 2010/2/4

作成 2010/2/4