2012/12/27

寒さが厳しい折、皆様いかがお過ごしでしょうか。早くも年の暮です。あっと言う間に1年が過ぎました。

(なかなか車の中が暖まらないな)と思いながら運転していて、ふと見ると、なんとラジエーターの温度計がレッドゾーン!。信号待ち時間にはエンジンを切り、走る時にエンジンを掛け、してたどり着いた最寄りのガソリンスタンドで水補給などしながら確認していただくと、ラジエーター上部に穴が開いていて、蒸気が噴き出しているようです。久しぶりに帰って来た娘が駅で父親の迎えを待っているというのに、なんということでしょう。

仕方がないので、車をGSに預け、駅まで歩くことにし、母親の出動を要請しました。修理工場によれば、ラジエーターとサーモスタットの交換が必要とのことで、暮れ正月は不便なことになりそうです。ま、遠隔地で故障しなかったことをよしとしましょう (^^ヾ

予想された方もいらっしゃるかもしれませんが、近くにそんな友人もいないし、仕事上の付き合いはあってもサービスではやってくれないでしょうから、aplayexのコンパイル&リンクに挑戦したりしています。今のところ、進んでいるのか、はたまたまったく見当違いのことをしているのかわかりません(爆)。普通の経過を辿れば、まず、失敗して投げ出すのが関の山でしょうねェ (^^ヾ

何かという時に欲しいのがオシロスコープですが、最初から怪しげなものに手を出したくないし、さりとてそれなりのものは高価だし、熟練者の手ほどきがないといきなり壊してしまいそうだし、資金も潤沢ではないし・・、など、モヤモヤしていたのですが、ネットでふと秋月電子のオシロスコープキットを見かけたので購入しました。これも怪しくないことはないですが、決め手は\4,000也のお値段です。あまり高度なことは無理でしょうが、シンプル電源の波形測定ぐらいには使えそうです(サウンドデバイスのオシロでは直流をカットしてしまうので、電圧がわからない)。

エレキジャックのページなど作成の手ほどきをしているページも沢山あるので安心していますが、一旦作るとまずバラセないので、作戦を練っています。

2012/12/21

1.4.0パッケージに同梱の alsaplay はてっきり圧縮ファイル用だとばかり思っていましたが・・

2012/12/18

小アンペアでよいので、いわゆるLED電源です。古いルーター付属のトランス式電源アダプターと手持ちのパーツで間に合わせました。寒くて眠くて億劫だったのでトランジスタのピンアサインも確認せず取り付けたらECBが逆でした(TO220パッケージはTO92とは大抵逆なのよね)。やはりぐうたらはいけません (^^;;;;;;; 違いを楽しもうとコネクターにしてあるので交換は30秒ほどですが、幸い、無事稼働しました。LEDだけでは、ほどよい電圧への微調整が難しく、-11.55Vですが・・。

スイッチング電源-12Vの時にあった、音の荒さ、見通しの悪さ、が無くなっています。たった44mAですが、されど44mAのようです。

奇妙な現象があったので、とりあえず報告です。

サウンドデバイス側の対応フォーマット(S32_LE、S16_LE、とか)は、aplayやaplayexでも表示されるのですが、RATOC RAL-24192UT1を使用中のこと。S32_LEのはずがS24-3LEと表示されました。各種フォーマットファイルをaplay*で再生しても、24bitはOKですが、32bitはNGでした。

その後確認を重ねたところ、USB2.*のインターフェースに繋ぐと本来のS32_LEですが、USB1.*ではS24_3LEと認識されるようでした。

2012/12/13

まず、DIGI96/8 PST が動作不良の件

結論から言えば、-12Vをマザボに供給していなかったことが原因でした (^^;;

これまで、シンプル電源2からBaby-ATマザーに供給していますが、5Vと12Vだけで、AT電源規格にある-5Vと-12Vはしていませんでした。ATX電源にAT変換アダプターをかませて繋いだら動作したので原因は電源にあると踏み、PCIバスに-5Vはないので-12Vだと踏み、とりあえずここだけスイッチング電源にしたら動作しました。44mAと消費は少ないので、いづれ簡単に自作しようかと思います。

それにしても、いままで、ビデオカード、SCSIカード、USBカード、LANカード、サウンドカード、と使ってきて、-12Vを要求されたのは初めてでした(笑)。

aplayexが動作しない件

こちらはなかなか面倒です。新たに、voyageMPD0.7をインストールしたHDDを準備しました。Core2DuoやPentium3使いのPCでは動作します。そのHDDをそのまま、T2P4に繋ぐと、voyageMPDは起動してaplayは動作するのにaplayexは動作しません(Illegal instruction のエラーメッセージ)。もう少し確認を重ねてみますが、Pentiumでは動作しないのかも知れません。

なお、新たにインストールしたvoyageMPDでは起動時間が大幅に短縮されました(14分 が 8分に 笑)。SCSIドライバーの有無でこれだけの違いが出るとは思えませんので、やはりどこかもおかしかったようです(生兵法は怪我の元?)。

2012/12/11

voyageMPD + aplayex を、また別のPCで簡単に確認してみました(CPUはPentium3 500E)。voyageMPDは0.7と0.9rc1、aplayexは1.2と1.4のいづれも単体です。どの組み合わせも、問題なく動作しました。現在筆者が使っているvoyageMPDは、SCSI環境の導入でさんざん失敗を繰り返した経緯がありますので、どこかおかしくなっているのかもしれません(もうやりかたを忘れてしまったような・・ ^^;;)。

動作可否の表に、いちおう32bitも追加しておきました。音は出ていても、まともな動作かどうかは・・(笑)。

2012/12/10

雪が降りました。60cmほどあるでしょうか。12月上旬でこの積雪量はちょっと記憶にありません。

雪が降りました。60cmほどあるでしょうか。12月上旬でこの積雪量はちょっと記憶にありません。

朝起きてみたら予想外に積もっていたので、雪囲いの仕上げ、湧水を融雪用にセット、自分用車のタイヤ交換、いつもは外に出してある父の車を雪をかき分けての車庫入れ、に追われました。始める前はなんだか億劫でしたが、身支度を整え外に出ると、雪国で生まれ育ったスイッチが入るらしく、楽しく作業できました。

ページまで作ってしまった標題のものですが、いざ、現在使用中の環境で使おうとすると、なぜか、aplayexが効かない、DIGI96/8 PSTが使えない、ハメに陥っています。もう少し確認してみます (^^;;

自己流で作りすぎてしまったらしく、判定サイトで沢山お叱りを受けるので、修正中です。少しづつやっていきますので、過渡期の少々?の見苦しさはご容赦いただきたいと思います m(_)m

2012/12/5

だいぶ寒くなってきましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。

家の周囲に雪囲いの枠を設置しました。これで、いつ雪が降っても即座に対応できます。けど、設置した柱が結構重いので、今はいいとしても、歳とった場合を考えて改良しておく必要がありそうです。

タイヤも冬用に交換しました。妻と父の車です。自分のはまだです (^^;;

旧町民劇団(町が市に吸収合併されてしまったので)の第16回公演に妻とでかけました。息子が小3から6まで(第1回から4回まで)、娘が小1から高2(第3回から13回までになるのかな?)までお世話になっていたので、礼儀上も外せません。子供が減った分、一人ひとりの演技がとても上手になっていました。

標題のを、アップしました。バラックだったのをケースに入れたら、PCオーディオをやる気が少しは出てきたようです(笑)。

(これはこれで大きな不満はなかったのですが)いつまでも安価なサウンドカードを使っているのは、aplayで上級?サウンドデバイスを使用した時に、フォーマットが合わず、bit exactな再生ができないからでした。ナカタ氏の aplayex を使いたかったのですが、筆者ではvoyageMPDにインストールできなかったのです。今回、案外簡単にできてしまったので、確認した内容を書いてみました。

もっとも、入手したばかりのDIGI96/8 PSTは aplay のままでも44.1kHz/16bitの再生に問題はない、ことがわかってしまったのですが・・ (^^;;

2012/11/29

寒くなったので炬燵を出しています。炬燵に入ると暖かいので、つい寝過ごしてしまい布団に入るのが遅れる、というのが筆者の冬の常となっており、昔はさんざん起こそうと試みた妻も、だらしなく寝そべり、起こそうとすればするほど起きようとしない天邪鬼な筆者に見切りをつけて、最近ではほとんど放置されています。それでも妻が夜起きてしまった時、あまりに遅いと時々見回ってくれたりします。

昨日の晩(というか、本日の朝というか・・ ^^;;)のことです。いつまでも炬燵に寝ていてはいかんと起きました。炬燵の電気を消し、立ち上がって電灯も消しました。ちょうどそこへ妻が入ってきました。「あ、ちょうどいま(布団で)寝ようとしたとこ」と、少し後ろめたい筆者。

その時でした。「遅いから寝よ」と、やさしい妻の天の声?が聴こえました。そうです。ここで初めて目覚めたわけで、さっき炬燵から立ち上がったのが夢だったのです(笑)。

他愛もない話ですが、なんか不思議な気がして、書いてみました (^^ヾ

2012/11/27

今日で57歳になりました。若い時は考えもしませんでしたが、一歩づつあの世に向かって歩いている気もします。平均寿命まで生きたいと思わないでもないですが、80歳なら、ま、いいか、でしょうか。とすると、残りは20年ほどですかね(笑)。その直前まで元気でいて、ポックリ逝きたいものです。そのためにはせいぜい養生に努めなければいけませんね。さて、それまでにやりたいことがどれだけできるでしょうか。

妻の薦めもあって、アサヒのメディカルウォークの靴を買いました。誕生日プレゼントだそうです(笑)。妻は効果を実感しているそうですが、筆者はまだよくわかりません (^^;;

ネットの評判を見て、シンプル電源2用に2SK2554を取り寄せてみました。中域は充実しているのですが、高域や低域が素直に伸びてない感じです。

畑はもう冬を待つばかりです。昨年に続き、大根は抜かずに植えたままにしておき、欲しい時に雪を割って掘り出すつもりです。自然な生育?を見せていて、葉っぱも根も綺麗で、最近はサラダ用に大根の葉を食べたりしています。白菜は失敗してしまったので、球にならず開いた小ぶりなのがいくつかあるだけですので、いづれ近いうちに消費しましょう。

2012/11/20

こんな感じでした。

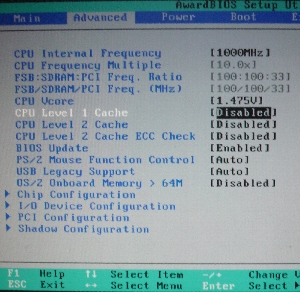

ただ・・、この試聴環境、CPUキャッシュを内外ともDisableしていることもあり、起動に14分かかるんですよね (^^;;

冬用タイヤを新しくしました。あまりに高価なので、今回は台湾のナンカン社製です。通販で注文して、馴染みの修理工場にお願いしました。早く雪が降らないかなぁ(あ、家の雪囲いがまだだった ^^;;)。

2012/11/14

最近一大決心?をしました。サービス残業を止め、なるべく定時で帰ることです。定時で帰って夕飯を作るのです。妻の負担を軽くするのです。

最近は父母もめっきり足腰に衰えが目立ち、寝てばかりいます。母も夕飯を作るのがしんどくなり、まったくしなくなりました。肩が上がらないので無理もありません。一方、妻も最近は遅い日が多く、7時半頃帰ってきて夕飯を作るとどうしても8時を過ぎてしまいますし、9時近くになることもあります。家で待っている父母には遅い時間ですし、妻も焦っていいことはありません。こんな時、夫たる筆者がのんびりとサービス残業なんかしていていいのかぁ!!!、なのです (^^ヾ

ま、何か切って、鍋で煮て、適当に味付けすれば、なんとかなります(笑)。最近、妻に上手に?おだてられて少しその気になっていることもあります(笑)。考えてみれば、料理の手段としては、煮る、焼く、炒める、揚げる、蒸す、チンする、何もしない、ぐらいしかなく、味付けにしても、醤油、塩、がメインとなるくらいなので、いまさらながらこれで長年家庭料理をまかなう世の奥様方はすごいと新米は思うのです。

これで3週間目になります。できたのはウィークデイのうち、先々週が2日、先週が2.5日、今週は今のところ0.5日です。0.5は、筆者と妻の共同作業日です。作らなくても一緒にいるだけで、野菜の手配や皿に取分けたり、できます。いつまでも続けたいですが、さて・・。

そんな中、料理の好みの不一致が結婚後30年近く経った今、顕在化してきました (^^ヾ 筆者は、「つゆだく」が好きだけど、妻はそうじゃないのです。初めて知りました(笑)。自分が「つゆだく」が好きなことも初めて認識しました(笑)。事が発覚したのは、筆者が作る料理がどうしても「つゆだく」になってしまうことからです。そういえば、今年から作り始めたカレーライスにしても、筆者は水のようなシャバシャバしたカレーが好きなのに、妻はトロリとしたのが好きで、仕方なく?小麦粉を注入していたのでした(ルーじゃなく粉から作るので)。

さて、今日の妻は研究授業とその打ち上げ会で、筆者の出番です。雑炊を思い描いているのですが、さて (^^;;

2012/11/12

亡くなって2年半余り経ちましたが、義父のお骨を京都東別院に収めて来ました。妻を長女に3姉妹の家族でです。真宗大谷派としてはごく普通に行われています。いままで清水寺近くの祖廟ばかり行っていたので、京都駅前の本山に収めるのは初めてでした。到着が遅かったせいか法話はなし、いきなり何百人かで焼香となりました。阿弥陀経が流れる広くて高い伽藍の中、じっと待っているのは長くて寒かったです。

その後、京都に住むおじさんの案内で、西陣の料亭で昼食、その後皆で北野天満宮に詣で、そこで解散となりました。やや早いですが、紅葉が綺麗でしたね。

いちおう筆者も小さい頃から、仏教との付き合いは長いですが、大谷派門徒としての自覚はありません。せいぜい、葬式で手を合わせるぐらいです。父や母の世代は別として、筆者世代では真宗王国と言われる北陸でもこんな感じですから、この先20年ほどすると、お寺という宗教団体ははたしてやっていけるのでしょうか、などと考えたりしました。

田舎でも年に一度はシリーズ、今年はこれでした。妻と出かけました。曲は、交響曲2つで、チャイコフスキーの4番とベルリオーズの幻想。さすがご当地だけあって、美しいチャイコフスキーでした。特に第2楽章なんか息もできないほどの美しさです。無駄な音がなく音楽がとてもわかりやすかったです。ロシアらしく低域に深く沈みこむような音作りでした。観客が7割ぐらいというのが申し訳なかったです。

2012/11/9

AudioGateを使ってみたかったので、条件にかなうよう、いまさらですが仕方なくTwitterに加入しました。使うつもりもないのですが、Twitterから来たメール中に気になる記事を発見。たどると、「歴史的に見た日本の人口と家族」に行き当たりました。官庁の資料として作成されたらしいです。結婚しない人達は昔も沢山いたし、現在の我々がイメージする家族という形態が始まったのは江戸時代からとか、いままで考えもしなかったことばかりで、衝撃的でした。こういう分野は歴史人口学というらしいですね。

2012/11/5

先に書いたプロジェクトの大きな山は越えました。周囲を整備しないといけませんが、ぼちぼちですね。

予想外に土曜日で終わってしまって日曜日が空いたこともあり、妻に誘われて、銀杏拾いに出かけました。事前にことわってあったそうですが、妻の小学校校下にある神社です。

予想外に土曜日で終わってしまって日曜日が空いたこともあり、妻に誘われて、銀杏拾いに出かけました。事前にことわってあったそうですが、妻の小学校校下にある神社です。

行ってみると、やや小ぶりながら落ちた実で絨毯のようになっていたりして、鷲掴みに掴んだその手がそのまま袋に直行など、贅沢な銀杏拾いでした。帰ってから、網に入れて熟れた実部分をそぎ落とし、湧水に常設してあるたらいに浮かべてゴミを除き、陽が暮れるのでストーブの前で少し干すと、新聞紙2枚になりました。これでとうぶん銀杏には不自由しませんね (^^ヾ

2012/10/28 その2

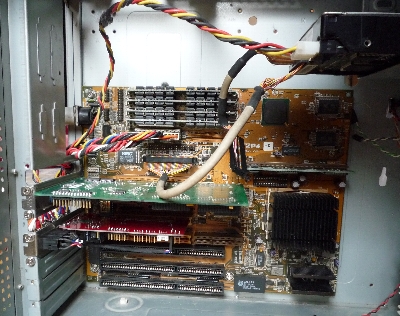

バラックでは使おうという気にならないみたいなので、ようやくケースに入れました。と言っても、ATXケースです。ATマザーなので取り付けビスの位置が全部は合わないですが、それなりには合いますし、拡張カード位置もバッチリで、バックパネルを外せば取り付け可能でした。

バラックでは使おうという気にならないみたいなので、ようやくケースに入れました。と言っても、ATXケースです。ATマザーなので取り付けビスの位置が全部は合わないですが、それなりには合いますし、拡張カード位置もバッチリで、バックパネルを外せば取り付け可能でした。

電源はリニアなシンプル電源2。以前はこういうマザボに使うには容量に不安がありましたが、今では5Vが15Aでも行けちゃうので、安心して使えます。ところが、画像のような、HDD1つ、ビデオカードとサウンドカードのシンプルな構成で測定すると、5Vが4A、12Vが0.5AぐらいがMAXで、以前の不安は杞憂だったようです (^^;;

前のままですから、OSはvoyageMPD 0.7でAdaptec AHAシリーズ SCSI ドライバー付加、CPUキャッシュは内外ともDisable、MPDだけどMPDは使わず、再生はaplayでbit exact指定、です。久しぶりに聴いたら、やはり音の有象無象がいい感じで聴こえます。PCオーディオのいいところは、音の腰というか輪郭がとてもしっかりしていることですね。いろいろやりたいことはありますが、Linux万年初級者にはどれもハードルが高そうです。ま、ぼちぼち(笑)。

今回の発見は、ディスプレイの影響が案外大きかったことです。なので、再生が始まったら、ビデオケーブルと電源ケーブルを抜きました。ぼちぼち確認しますが、電源OFFだけでは不十分な気がします。CD-Rでは以前から行っていますが、PCではCD-Rというバッファ?がないぶん、ストレートな気がします。

2012/10/28

新米菜園家には学ぶことが山ほどあります。いまさらですが、標題のことを実感しています。陽が当たるところと当たらないところで、生育がだいぶ違うのです。僅かな日照の違いでも生育に違いが出ています。秋の日は短く弱いので、いかに十分にお日様を摂るかがとても大事なように思われます。畑の南側は隣家だし、西側はすぐ山になっています。山あいの山村では条件がよくないですが・・ (^^ヾ

夏の間よく食べたミニトマトをまだ残していますがほとんど終わりに近く、現在サラダの原材料になっているのは、ルッコラ、小松菜、二十日大根、小蕪、ほうれん草、です。

夏の間よく食べたミニトマトをまだ残していますがほとんど終わりに近く、現在サラダの原材料になっているのは、ルッコラ、小松菜、二十日大根、小蕪、ほうれん草、です。

ハーブの中で最も手っ取り早そうなルッコラを試したらお気に入りになってしまいましたが、葉っぱが小さいのが玉にキズ?です。案外小松菜の葉が柔らかいので、刻んで大量に食べています。さっぱりして美味しいです。逆に濃厚なのはほうれん草で、皿に残った葉汁が勿体無いと舐めていたら妻にたしなめられました。人前では慎んでほしいそうです。でもねぇ、これとても美味しいんだったら(笑)。

家の前にすぐ畑があるのは、とても幸せなことです。フルーツだけの朝食を採った後、見回りがてら、お弁当用にサラダの原材料を仕入れてくるのが日課になっています。

2012/10/25

シンプル電源の参考にさせていただいた そして何も聞こえなくなったさんから、価格コムへのお誘いがありました。でかけてみると、CPUコアの話で、マルチよりシングルのほうが音が良いというお話でした。手持ちのCore2Duoで試してみると、確かに効果があるようです。考えてみればシンプルな動作のほうがいいのは当然ですね。

とすれば、同様の理由で、現行のPCでは当たり前になっているマルチタスク、マルチスレッドも良くないことになります。ハタと気が付いた時は、目から鱗が落ちるようでした。いままでぼんやりと、(最近のOSは重いからなぁ)と思っていたのですが、はっきりしたイメージになりました。やはりオーディオ機器とはずいぶん違いますね。

2012/10/24

実務を知らない人間が音頭を取るプロジェクトは振り回される。今度もそうで、とても1ヶ月で間に合うようなしろものではない。十分な準備がないまま11月を迎えることになるが、仕方がない。とりあえず大きなトラブルだけは避けよう・・、というような仕事状況です(笑)。

前に、HDDやNANDではリッピング後に音が変化する要因が沢山ありそうだから、あまりこだわっても仕方がない、と言っておいたのに、ちょっと試してみました。ダメージディスク読み取りの世代間格差編で、案外昔のドライブが良かったので、気になっていたんです(前から試そうとは思っていたんですけどね ^^)。やはり、リッピングでもお焼きと同じような音の傾向がある、という昔からの確信?は変わりませんでした。私はやはりSCSIドライブを選択しますし、非MMCドライブのほうが好みです。実は、これ、11年前webcomsの掲示板に登場して3つ目に言ったことと同じです(1つ目はPX-40TSの最低読み取り速度のことで質問、2つ目はRAMディスクの検証報告[オーディオ用途では本邦初かも]、昔のことは良く覚えていますね 笑)。948Sをもっと貯めておけばよかったかな。

2012/10/18

息子が所属する合唱団のCDがまた出ています。筆者が実際に聴いたのは4月にトッパンホールであった6曲だけですね。Brainさんのマスタリングが前作とは異なり、ピラミッドバランスでホールトーン気味です。これはこれでいいのですが、筆者的には前作の生々しいのが好みですね。一番の聴きものはやはり柴田南雄さんの「追分節考」でしょう。男性が客席をめぐりながら歌う臨場感は薄れていますが・・。

2012/10/13

来ないことを半ば覚悟していたのですが、案外早く日経BP社から返事が来ました。原文のまま掲載したほうがいいかと思うのですが、今回は掲載をことわってなかったので、筆者の訳で(といってもなるべく原文を活かすようにします)。

1、麻倉氏の記事の件

・PCオーディオの方が“高音質な場合がある”ことを経験上、示唆したもの。CDプレーヤーとPCオーディオの、方式の違いに基づく音質の優劣を断じたものではない。筆者の意図も確認済み。

-> 言っていることがわかりません。「方式の違いに基づく音質の優劣」を思いっきり断じちゃってますが・・

2、御田氏のQ&Aがwebでは減っている件

・webには本の内容を全部載せきれないので、入門的なQ&Aを掲載した。御田氏の了解済み。

-> なら、筆者の出る幕ではありませんね。ちょっと書きすぎたかな (^^;; でも、なんか意図的な感じが拭えないなぁ。

・最初のページの編集部文章の「音楽CDを超える音質」は、ハイレゾ音源ののことを指している。

-> あの文章で、わかるかそんなもん(笑)。削除されたQ&Aの意図と全然違うじゃないですか。

全般的には、クレーマー?に対するマニュアル通りの対応をされたようです。

2012/10/9

こんなこと議論しても再生可能な新エネルギーがみつかるわけでもなく、国境問題が解決するわけでもなく、赤字国債が減るわけでもなく、教育の荒廃が解決するわけでもありません。本当のところ、こんな幼稚な議論にもならない議論はしたくないのです。だけど、あまりにあまりなので、書いてみます。1回目は立ち読みで済ませたのですが、結局これを書くためだけに8月末発売の「これ1冊で完全理解 PCオーディオ」(日経BP社)を買ってきました。

麻倉氏が巻頭の文章中で、CD再生よりPCオーディオが優れている理由を説明しています。日経BP社のwebにも上がっていますので、ごらん下さい。webでは3ページ目ですが、HDDは読み取りエラーもエラー訂正もない夢のような装置のようです。これは、従来からあるデマ「CD再生にはデータの欠損がある」の変形でしょう。この部分をこの本のキモにしたいようなので、影響は大きいと思います。

次です。

御田さんが「そこが知りたい! PCオーディオの素朴な疑問」の標題で、Q&Aを書いています。このQ&A、本では11個ありますがwebでは8個に減っています。減った3つのQは以下です。

- Q、CD再生とリッピングでは精度的・音質的にどちらの方が良い?

- Q、データが完全一致していても、実際のパソコンやCDプレーヤーごとに音が異なるのはなぜ?

- Q、PCオーディオって常にCDプレーヤーより優れた音質なのですか?

なので、立ち向かってみました。つまり、意見を日経BP社に送りました。さて、どう言ってくるでしょうか。

2012/10/8

やってしまったので、この際、ヘッド込みでデュプリケーターケースをヤフオクで落札しました。ドライブを裸で使ったり、1ドライブ用のケースを組み合わせたりしていましたが、やっぱりこのほうがいいかと思いましたので・・。あまり大きいケースもどうかと思いましたので、かわいい3ベイ用です。内部がややタイトですが(笑)。

ケース付属の電源を使うつもりがなかったので到着したなりすぐに外したのですが、いちおう比較のため確認したらこれが案外いいんですね(笑)。5V/12V共5Aとなっていました。

家の前が畑ですが、まだ使ってないところがありました。隣家の陰でお日様があまり当たらないという理由で、父母がマルチ(黒いビニールシート)をかけて雑草を抑えるだけにしてあったんです。そのマルチを休日にとって畝を立てました。すぐ横を小川が流れているので、土がだいぶ湿っています。小川側の溝を広くとり、畝も高くしました。何年も使ってなかったところなので、作付はすぐには無理と思っています。どうせもう秋野菜を蒔く時期でもないし、ぼちぼち土つくりのマネごとでも。

2012/10/2

環境が固まっているならいいのですが、いろんな環境を試したい筆者の場合、部品技は封印してきました。比較が難しいからです。違って聴こえても、それが本番環境のせいなのか、施した部品技のせいなのか、わかりません。ですが、そうも言っていられないことになってきたようです。

シンプル電源2をデュプリに使って、音にどことなくきつい感がありましたので、以下を試してみました。

- 倍電圧整流部のダイオード

・ハンダ付け時の保護と放熱を狙って基板から1cmほど浮かせてあったのですが、全部にレゾナンスチップをつけてみました。

・浮かせてあったのを普通にしました。

- MOS-FETのゲートにつける寄生発振防止用抵抗は簡単に空中配線なのですが、これにレゾナンスチップをつけてみました。

- MOS-FETにレゾナンスチップをつけてみました。

2012/9/27

試作機だったシンプル電源2の実機をようやく作成したので、小手調べに、P-ATAデュプリケーターに使ってみた矢先でした。よく見たら、なんのことはない、5Vと12Vをテレコに接続していました。間違えないように5Vは赤、12Vは黄となっているのにです。魔が差したというか、ついうっかりというか・・(^^;;;;;;; デュプリヘッドとDVR-A16が壊れました。DVR-A05はなぜか無事で、その後書き込んでも正常のようでした。

皆さんも気をつけましょう (^^ヾ

音はやはりいままでデュプリで使っていたコーセルのSW電源とは雲泥の差でした。ただ、ちょっと高域がきついというか、どこかおかしい気がします。微調整が必要でしょうか。FETの選定もしたいですね。デュプリ用途なら、アンペアそんなに必要ないですから、パワートランジスタも取り組みやすいような気がします。

2012/9/24

使い方も思案中です。肥料というのは一種の劇薬に相当するような気がするのです。適切に使用すれば収量は上がるでしょうが、不適切に使用すれば病虫害がひどくなるようです。それにいくら完熟堆肥を用いても、沢山実らせるために与えるのでは土地を工場とみなしているようで、やや不自然な感が拭えません。また、あっさり肥料を与えてしまうと、肥料がない場合の状況がわかりません。かといって、ある程度の収量は欲しいのが人情です(笑)。

実験を重ねたいところですが、スパンも年単位と長いし、その年で天候も違うので、もうすぐ57になる筆者では、この世に残された時間が十分ではないようです。とりあえず、むやみに肥料を与えず、耕さない&雑草を抜かない、でどこまで辛抱できるかがポイントでしょうか (^^;; 最近は、畑で作業して、野菜や雑草や虫を眺めているだけでなんだか幸せな気分です。お昼寝も畑でしたいですね。

滋賀県の木之本へ妻と出かけてきました。北陸に抜ける北国街道の滋賀県最後?の宿場町として栄えたところです。レトロな街並みが残っていました。画像は、山之内一豊の奥様が馬を買い求めたというそのお店を筆者が眺めているところです。

滋賀県の木之本へ妻と出かけてきました。北陸に抜ける北国街道の滋賀県最後?の宿場町として栄えたところです。レトロな街並みが残っていました。画像は、山之内一豊の奥様が馬を買い求めたというそのお店を筆者が眺めているところです。入手はいつものとおりヤフオクですが、「取り外す前は正常に動作していたけど、最近確認していないからジャンク扱い」の方に入札しました。よくある「動作するけどノークレームノーリターン」などというおかしな説明よりよほど潔いと思いましたので。

2012/9/13

やはり、自分が蒔いた種から芽が出てくるとうれしいものです v(^-^)v

さて、

最近なんだか早く眠くなります。夜更かしの無理がきかなくなって、ちょっと頑張ると数日は後を引きます。逆に妻に毎朝起こされていた(^^;;のが、自分できちんと目覚めるようになりました。普段は6時半ですが、5時半頃目覚めてしまうこともあります。次第に老人になっていくのでしょうか。具体的にはどのような生化学的変化が起きているんでしょうねェ(笑)。

DVR-109を入手したので、例の検証をしました。CD-R初期のドライブと同等の素晴らしさでした。入手性や故障のリスクを考えると古すぎるドライブもどうかと思うので、ダメージディスクの読み出しには、一般的にこのあたりが適当かな(だけど、P-ATAももう古いかなぁ)。

2012/9/10

大根の種を植えました。玉ねぎは苗床で育成開始です。白菜にはちょっと遅かったのですが、お向かいから苗をもらいました。畝を作って間もないところは避けて、まだとりさっていないナスとミニトマトの下に植えました。ついでにもらったキャベツとブロッコリーの苗も、これまたとりさっていない豆の間に植えました。

大根の種を植えました。玉ねぎは苗床で育成開始です。白菜にはちょっと遅かったのですが、お向かいから苗をもらいました。畝を作って間もないところは避けて、まだとりさっていないナスとミニトマトの下に植えました。ついでにもらったキャベツとブロッコリーの苗も、これまたとりさっていない豆の間に植えました。

新米菜園家はいまだに時期がわかりません。秋野菜は秋になってからでよいと思っていたのはちょっと甘かったですね(だって、夏は暑かったので・・ ^^;;)。

画像は夏の松葉牡丹と秋の雑草が混じっている畑の一角です。こんな状態はまだほんの一部ですが、いまに全面をこんなにしたいですね(何年かかるかなぁ)。よく見ると、秋の雑草って、とても可愛いんです。

遅れましたが「心に花を咲かせようコンサート」がUSTREAMでライブ配信されていたんですね。やっと気がついて妻とちょっとだけ観ました。CDも届きました。これはちょっと微妙ですね(笑)。「見上げてごらん夜の星を」は、いままで聴いたことがないようないい感じでした (^^ヾ

2012/9/5

マリンバセミナーも終わり、娘とマリンバを帰して来ました。今年の夏は、旧盆から月末までと比較的長く息子・娘と過ごすことができてよかったです。

マリンバセミナーも終わり、娘とマリンバを帰して来ました。今年の夏は、旧盆から月末までと比較的長く息子・娘と過ごすことができてよかったです。

時間もあるし、翌日は日曜日だし、帰りは高速はやめて普通道で帰りました。久しぶりに、琵琶湖の西、鯖街道と呼ばれる古来から若狭と京都を結ぶ国道367号線を走りました。うねうねは昔と同じですが、道巾が広くなって走りやすくなっていました。

復調なったカーステで、加藤訓子さんのマリンバ「Kuniko Plays Reich」とロビー・ロバートソンの「Contact from the Underworld of Redboy」を聴きながら走りました。ヘッドユニットは絶縁してタイラップで取り付け、アンテナ線もヘッドユニットから抜いて、+側電流が全部-側のバッ直ラインで帰るようになっています。もう元に戻ることはできませんね。重苦しいのがとれてとても軽やかです。スーッときてガツンです(意味不明? ^^;;)。帰ってからも、次々と聴きたくなって困ります。ホームオーディオではこれが普通なんですが・・(笑)。

下に2DIN分空いているので、裏に手を入れて、走行中にアンテナ線を抜くのは容易ですが、挿すのは停車中でないと難しいですね。なんとかしなきゃ。

2012/8/29

| ヘッドユニットを ビスで取り付け |

ヘッドユニットを 座席に置く |

ヘッドユニットを 座席に置く& アンテナ線外し |

||

| ヘッドユニット | +側 | 0.66 | 0.67 | 0.67 |

| -側 | 0.03 | 0.38 | 0.69 | |

| アンプ | +側 | 0.18 | 0.19 | 0.18 |

| -側 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |

カーステなど車の電装品は、通常、-側をシャーシに採ります。筆者の場合、それを嫌って、-側もバッ直にしていますが、ヘッドユニットをビスで取り付けてしまうと筐体からシャーシに流れてしまうので、せっかく配線した-側にほとんど流れません(測定の左側)。それで、ビスでの取り付けは行わず、取付け部を絶縁した上でタイラップできつく締めて、シャーシに流れないよう固定していたつもりでした。

ですが、これを見ると片手落ちだったようです。測定中央を左と比べると、ある程度の効果はありますが、右と比べると不十分で、半分はアンテナ線から流れてしまっています (^^;; 思えば、前に使用した電流計は安いクランプタイプで、小数点以下の精度がほとんどないことが後で発覚していたのでした (^^;; まだあまり聴いていませんが、アンテナ線を外したほうが音もクリアなようです。さて、どうしようかな・・

細かいこと言うと、アンプの-側はRCAケーブルを伝ってヘッドユニットに少し流れているようですね。

2012/8/28

ついで、布谷さんの師匠にあたるナンシー。これはもう魔法です(断言!! ^^;;)。デューク・エリントンの軽やかさ、バッハの清明、「マーリン」の荘厳、それに音がなんと綺麗なこと。2日前にこおろぎ社で見せていただいた、まだ側板塗装もされていないあのラビュー(というモデル)から出ているとはとても思えません(笑)。後でロビーでお会いできてとてもチャーミングな方でしたが、突然でなんと言っていいかわからず、かろうじて日本語で「良かったです」と言えただけでした (^^;;

さて、今日から受講生30名、先生方4名、によるセミナー本番です、娘はいきなりナンシーということでしたが・・

2012/8/27

息子に教えてもらったんですが、こんなプロジェクトがあったんですね。

昨年の紅白歌合戦で夏川りみさんと秋川雅史さんが歌った「あすという日が」を覚えていらっしゃるでしょうか。そのアンサーソングとして作られたらしいです。作詞は前作と同じ山本瓔子さんです。詳しくは標題のリンク先をご覧下さい。なぜこれをここで取り上げるかと言うと、息子が所属するハルモニア・アンサンブルもこれに出演するからです。指揮は山田和樹さん。3月にCDをレコーディングしたとは聞いていたのですが、これほど広がりがあるとはまったく思っていませんでした(何も教えないから ^^;;)。

9月7日にコンサート、10月の第23回東日本合唱祭に出演した後、被災地を訪問するキャラバン・コンサート、というのですから、なかなか大変です。息子は修論まっさかりで出れませんが・・。

2012/8/26

暑い日が続いて渋っていましたが、先の休日と今週の夕方に作業して、畑の畝をほぼ全面にわたって作り直しました。春には何の考えもなしに植えてしまったので、一部にパプリカなどまだ夏野菜が残っている部分はちぐはぐですが、全体的には巾1mの畝が南北に数本走っている格好です。そのままでは長すぎるので、中ほどで2分割しています。

暑い日が続いて渋っていましたが、先の休日と今週の夕方に作業して、畑の畝をほぼ全面にわたって作り直しました。春には何の考えもなしに植えてしまったので、一部にパプリカなどまだ夏野菜が残っている部分はちぐはぐですが、全体的には巾1mの畝が南北に数本走っている格好です。そのままでは長すぎるので、中ほどで2分割しています。野菜を作る場合、耕した後、作物に合わせてその都度畝を作るのが普通ですが、作ったこの畝を崩して耕すつもりはもうありません。今年だけでなく、来年も再来年もです。(ほとんど)永久設置のつもりで念をいれて、時には適当に、楽しみながら作りました。

耕さない、雑草を抜かない(刈るのはOK)、(最初はしかたないと思いますが)できれば肥料も施さない、という方法をやってみます(もとより、農薬なぞはここ30年以上使ったことはありません)。どうなるかわかりませんが、わくわくしています。5年くらいでなんとかしたいものですが、途中で挫折してしまうかも知れません。特に不安なのが根菜類です。楽しみながらやれるように、通路の巾をたっぷりとりました。雑草ばかりではアクセスが悪そうだからです。庭先の菜園にはやっぱサンダルで入りたいですからね。

その後、聴いていた人達と一緒にこおろぎ社の見学です。何回か来ていて工場内部も覗いているのですが、ちゃんと案内していただくのは初めてです。他にいろいろ部品もありますが、音板だけですと、以下のような製造工程になるようです。

- 輸入した板材を音板より大き目程度に荒くカット

- ロット毎に積んで、15年ほど寝かせる

- 音板の形状にカット(直方体)

- 数ヶ月間熱処理(表面の乾き程度調節)

- 角落とし、紐穴あけ、など細部加工

- 裏面切削(ほぼ音程が決まる)

- 音質等級判定(数人で)

- 微調整

2012/8/22

10日間もあった盆休みをまとめてみると、

- 10日 鍼灸院通院・白山行準備

- 11日 白山 登り

- 12日 白山 下り

- 13日 息子が帰郷

- 14日

- 15日 娘のところへ行ってマリンバと娘を持ち帰る

- 16日 妻の実家で娘がマリンバ演奏 & 宴会

- 17日 妻の実家から息子と筆者だけ遠回りして帰る(白川郷へ)

- 18日 筆者必殺のつもりだった夕食のカレーライスが思いのほか不評で落ち込む(笑)

- 19日 夕方から畑の畝を部分的に整備(ちょっと高過ぎたかな)

会社の仲間と白山へ行ってきた写真などは既にアップしてありますので、なんならご覧下さい。

息子のお腹が前より大きくなっていました。生活が完全に夜型で、食生活も良くないみたいです。これでよく彼女が離れていかないものだと・・。マリンバを積む関係で、女チームと男チームに分かれて妻の実家を往復したのですが、男チームの車の運転はすべて息子がしてくれました。車庫入れは苦手のままですが、道路走行はだいぶ上手になってました。妻と何回もかけて寝所にしている仏間を掃除したのに、息子のアトピーに変化はありませんでした。ただ、広く開いた縁側が使えて快適だったようです。本日、東京に帰りました。

久しぶりに会った娘は髪形を変えていて遠目にはわかりませんでした。そのことで娘から何回も嫌味を言われました (^^;; 娘のマリンバ演奏を聴くのも久しぶりでした。さすがに1年半経っただけのことはあり、音楽への集中が高まり、明らかな叩きミスも激減していたようです。筆者にわかるのはもうこんなところですね。セミナーがあるのでまだしばらくは家にいます。

てっきり閉めたと思ったのに続いていたんですね。今頃気づきました。

2012/8/8

中学から高校の県内若手クラシック系演奏家3人が選ばれて毎年催される○○○コンサート。前にうちの娘も演らせていただきましたが、今年も妻と出かけました。なにせ、今回は隣の隣の△△さんがヴィオリンで出るので、隣近所としてはつきあい上も絶対に外せません(笑:こんなに続けて出るなんて、過疎地なのに音楽は過疎じゃない!?)。いちおう先輩として、春先に(参考になったかならないかわかりませんが)アドバイスなどしております。△△さんは進学校なので、練習も大変だったろうと思います。時々、練習している音が聴こえていました。

さて当日、慣れない足元に苦労しながら真っ赤なドレスで登場した△△さんは、ピアノ伴奏を従えて、実に堂々とした演奏を展開。細かい欠点をまったく気にしないかのようにグイグイいっちゃうのです。観客に媚びるようなところがまったくありません。普段は引っ込み思案にも見える、これが彼女の本性なのか!!?? 聴いたことがないような不思議な演奏でした。

後でロビーで訊くと、お父さんもおじいちゃんも、通して聴くのは今日が初めてだったそうです。近所にいても普段は見かけないおおおばあちゃんもいらっしゃっていました。筆者が子供の頃とてもお世話になった(よく叱られて恐かったとも言う ^^;;)おばあちゃんの元気な姿を見られただけで来たかいがあったというものです(全然コンサートに関係ないじゃん ^^;;)。

2012/8/6

アツイですねェ。お天気もオリンピックも!

我が家は、これで3週連続になりますが休みに大大掃除の続きを行いました。仏間のかもいや天井など、どちらかというと部屋の上のほうがメインです。井波彫刻の欄間にホコリが積もっていて、外せたのは掃除が楽だったのですが、外せないものはどうしても上手く掃除できません。ホコリが見えるのに掃除できない。なんでこんな作りにしたんだぁ、切ってしまうぞぉ、と苛立ちます (^^;;

でも、なでしこを遅くまで応援していたせいか、暑さのせいか、先週ほどの元気さがありません。すぐに休憩、ゴロンと昼寝、といった感じで、日曜日の夕方にはすっかりくたびれていました。長い間してなかったところも掃除して、ずいぶんきれいになった?ので、このあたりでやめよう、と妻と話しています。今度の休みは、仲間と白山に行くので、体調を整えねば。

2012/08/03

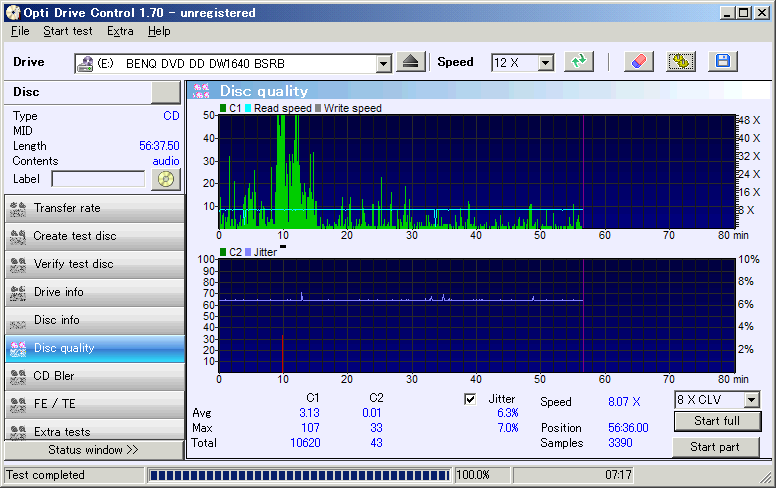

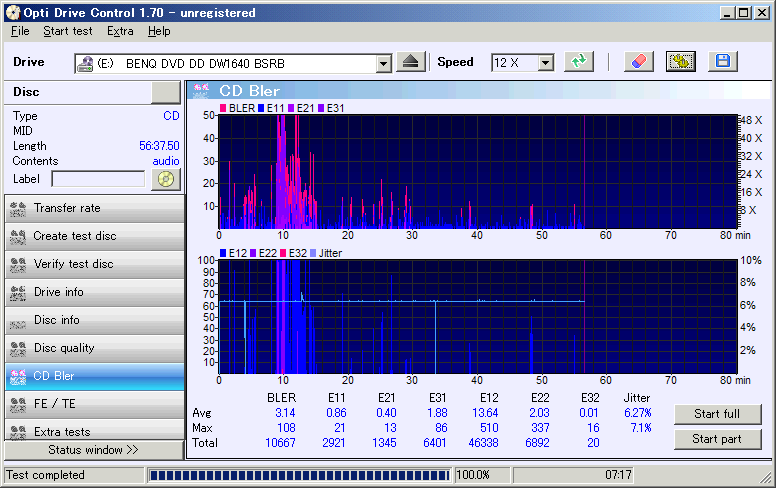

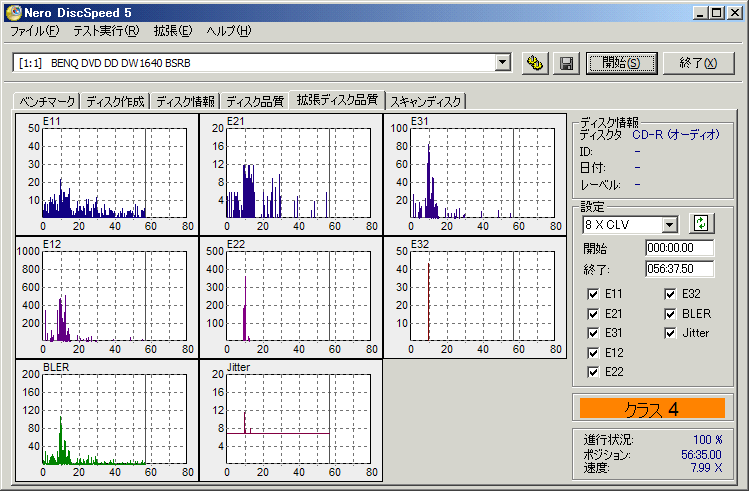

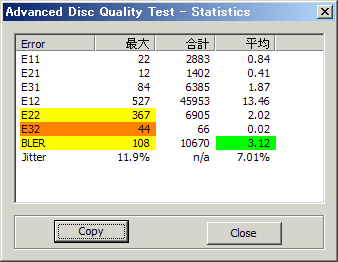

Disc quality の明細を CD Bler が示している格好です。

よくある Disc quality では、C1はPTPと同様にC1デコーダのまな板に載ったすべてのエラー、C2はPTPのC2ではなくCUに該当するようです(ま、だいたいわかっていたことですが)。

だけど、すべてをまとめて表示してしまう CD Bler のグラフでは何がなんだかわかりませんね。この点、前身のDisc Speedのほうがいいですかねェ。でもこちらは数値は別ウィンドウですしねェ。

2012/08/01

マニュアルの80ページに、

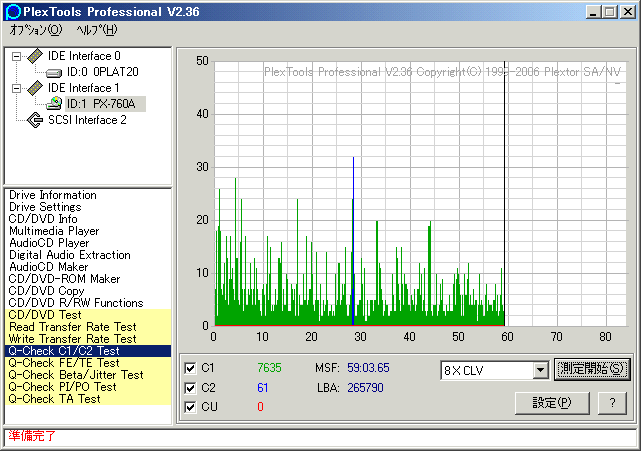

> Q-Check C1/C2 TestではC1:BLER、C2:E22、CU:E32として表示されます。

と、あります。なので、PTPで観測されるエラーはそれぞれ以下のようになります。

C1:C1デコーダのまな板に載ったすべてのエラー(C1デコーダで訂正されたエラー[E11,E21]も、されなかったエラー[E31]も含まれる)

C2:C1デコーダで訂正されなかったE31を訂正したエラーのE22のみ、(E12は含まれない)

CU:C2デコーダでも訂正できなかったエラー(E32、CD-DAでは補間)

CUはもちろん思っていた通りですが、C1やC2は微妙に間違って覚えていました (^^;; ただ、これだけじゃ解りにくいですね。以下の2つの測定をご覧下さい。

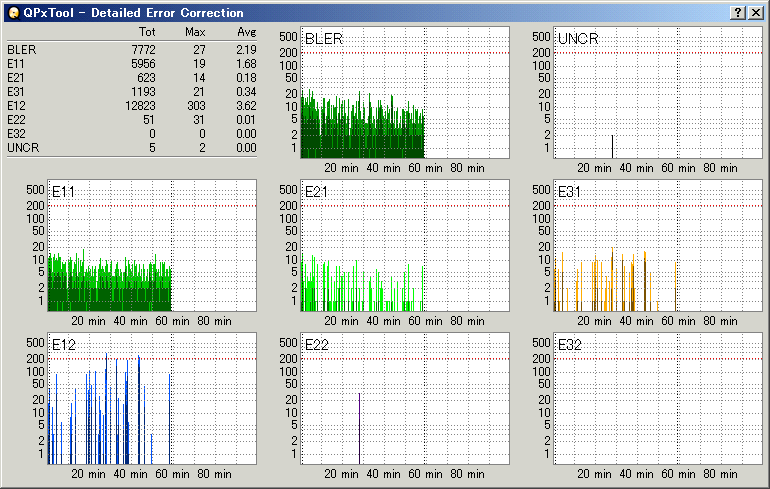

ある音楽CDを、PX-760Aを用いてPTP2.36で測定したものです。

同じ音楽CDを、同じPX-760Aを用いてQpxTool0.7.1_007で測定したものです。

PTPの明細をQpxToolが示している格好です。両者でやや値が違いますが、測定のぶれ程度です。

PTPの C1=7635、QpxToolの E11=5956, E21=623, E31=1193,これらを合計した BLER=7772

PTPの C2=61、QpxToolの E22=51

PTPではなかったE12もあります。

PTPでもQpxToolでも、ドライブは同じ値を出しているはずです。PTPはユーザーフレンドリーを図ってくれたのかもしれませんが、中身をそのまま示してくれたほうが良かったと思わないでもありません。Jitterも同様じゃないかと。なお、PX-760A + QpxToolには改ファームが必要ですので、良い子の皆さんは真似しないで下さいませ(笑)。PxScanと同様だと思うので、712Aや716Aならそのままでいいかと。

遅くまで起きて、男子体操団体決勝を見ていました。それにしても、自分の演技に関係なく時には突発的に起きる地元英国の凄まじい歓声の中、よく演技できますね。アウエーならそんなものと簡単におっしゃる方もいるのですが、サッカーのような長時間ならいざしらず、一瞬の僅かなミスも許されないもの凄い緊張感の中行うたった一度の演技には強靭な精神力が必要です。演技時間がことごとく英国と重なった日本ですが、逆に中国は重ならなかったわけで、これがもし逆だったらどうなったかなぁ、と (^^ヾ

2012/7/30

ついに、娘が20歳になりました。出産に立ち会い、オギャアと生まれ、筆者の感動をぶちこわすような早すぎる看護師さんのお礼の催促(笑)から、もうそんなになったんですね。息子の時は急きょ帝王切開で立ち会えませんでしたが、娘の時はずっと横にいましたからね。赤飯を炊いてお祝いしましたが、娘には画像で送りました(笑)。

ついに、娘が20歳になりました。出産に立ち会い、オギャアと生まれ、筆者の感動をぶちこわすような早すぎる看護師さんのお礼の催促(笑)から、もうそんなになったんですね。息子の時は急きょ帝王切開で立ち会えませんでしたが、娘の時はずっと横にいましたからね。赤飯を炊いてお祝いしましたが、娘には画像で送りました(笑)。

先週に引き続き、家の大掃除です。仏間の畳を上げました。幸いなことにカビはほとんどなく、隙間のゴミもあまりありませんでした。晴れ続きなので、積んであった居間の畳と仏間の畳をお日様にあてました。ついで、物置状態になっている仏間横の廊下です。父母用の米袋に虫が湧いてひどいので、米缶は撤去、米も天日干ししました。結果、廊下がとてもすっきりしました。息子が盆に帰って来る(かどうかはわかりませんが)までに、もう少し掃除したいですね。暑いのでほどほどにしておいたのですが、夜はオリンピックのTV中継を見ている間にウトウト寝てしまうという・・。

柔道にはまったく詳しくないですが、オリンピックで見るといつも違和感を感じてしまいます。ポイントでなくやっぱ1本をとるのが柔道だろって(まあ、1本をとるまで続けたら時間が足りないとは思いますが ^^;;)。亡き義父は剣道7段で、○○市の剣道協会長を長年務めていましたが、「剣道が柔道のように世界に広まらなくてよかった」といつも言っていました。礼に始まり礼に終わるのが剣道、とのことでした。もちろんガッツポーズなぞは論外です。ま、広まって良かったか悪かったかはそれぞれだろうと思いますが。

昨日の試合も見ていましたが、判定が覆ってびっくりしました。ジュリー(審判委員)制度って、なんだか相撲の物言いみたいですね。相撲の場合、ポイント制はありませんし、いざとなれば「同体とみて取り直し」なのでもっとシンプルですが。

2012/7/26

すきまを埋めるべくDVR-A07を入手してみました。やはり、この頃のPIONEERのCD-DAダメージディスクの読み取り性能はCD専用機並みと言っていいほど良い、ようです。PLEXTORのPX-W8432Tがあったのでこれも追加しておきました。

2012/7/24

今回のことで、dBpoweramp CD Ripper(以下、dCR)にお金を払ってsecureモードも使ってみました。ドライブにもよりますが、EACのsecureモードより短時間で済む場合が多かったです。効果は、いろいろある設定を最大に使って、EACと同程度のようです。EACのsecureモードで時間がかかる場合、試してもいいかもしれません。ドライブ対応は、EACはやや古め、dCRはやや新しめ、のようです。

もっとも、これら汎用的なsecure読みよりも、ドライブに特化したPlextoolsPrefessionalのほうが優れているとは思います(でも、ドライブに負担をかけるsecure読みは気に入らない ^^;;)。

2012/7/19

帯写真やリンク先の写真は、我が家で最も元気な生き物 かぼちゃ です。このかぼちゃ、種を蒔いてもいませんし、苗を買ってきたのでもありません。野菜クズ捨て場から勝手に生えてきたものです。冬にかぼちゃが腐っていくつか投げ捨ててておいたものの種から生えたのでしょうか。下は畑の隅の雑草地帯です。もうだいぶ大きくなって、畑にいくつもの蔓が伸びてきていまして、踏んづけないように注意が必要です。

我ら夫婦の野菜づくり2年目。玉ねぎは冬の間に畑が水びたしになったせいかだいぶ枯れていつもの半分も採れませんでした。土地がちょっと低いんですね。じゃがいも(すべてメークイン)はお隣に新芽をすぐることを教えていただいたせいか、それなりの収穫があり、妻の実家にも分けました。サニーレタスはタネを蒔いたら沢山芽が出て、だいぶ植え替えもして、今は食べきれない状態です。冬の前に母が準備してくれていたえんどうは、例年より収量が少なく、筆者をがっかりさせました(来年はスナップえんどうにしようと妻が言っています)。去年沢山食べたラディッシュは、今年は虫に葉っぱを食べられて悲惨な状態で、根もあまり育っていません。夏大根も同様です。苗を買ってきて育てているきゅうりやミニトマトやなすはいまのところそれなりですが、きゅうりに虫が多く、きゅうりの形がややいびつになっています。オクラはこれからかな。去年のたねがこぼれて青しそがびっしり生えている中で去年のまま放置しておいたネギから新芽が生えています。今年植えたネギもありますが、今はこれを食べています。土が青しその根で掘り起こされて、ネギがとても取りやすくなっています。

収量より、楽しく、手間をかけない、ことを考えているので、篤農家?の母の目にはだいぶずぼらに写っているようです。若い頃、自然農法の本を沢山読んでいた(けど、何もしなかった ^^;;)筆者としては、できればそうしたいと思っているのですが、実際にどうなるのかやってみないとわかりませんし、草ぼうぼうの畑は見栄えが悪く、母が頑張って草を抜いてしまうのではないかと心配しています。幸いなことに、住宅跡を畑にしたので他家の畑とは完全に分離しており、雑草が他家に迷惑をかけることはありません。さて、どうなりますことやら (^^ヾ

2012/7/18

本当に暑いですねぇ。いったい今年の夏はどうなっちゃうんだか。

以前と同じようにリッピングしたWAVのバイナリ不一致を数えるだけですが、今回は対象を過去に遡って拡大してみました。一般的にはCD(-RW)専用ドライブのほうが優れていることがはっきりしました。この理由が、ドライブの種類のせいなのか、単にコストダウンのせいなのか、他の理由なのか、は筆者にはわかりません。

いつも、過去のほうが良い、みたいな話ですみません(笑)。

2012/7/17

大雨が降ったり、暑い日が続いたりしていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。

2つのコンテンツをアップしました。こんなの初めてかな。今日のところはこれで。

2012/7/7

七夕ですが全国的にお天気が悪いですね。というか、星空がメインなんだからわざわざ梅雨の季節にしないで、旧盆みたいに、旧七夕にすればいいのにと思いますが・・ (^^ヾ

2012/6/29

- 地球の初期はマグマの灼熱地獄だった。

- 有機物は宇宙よりもたらされた。

- 宇宙の漂流物が地球の重力に引き込まれる時、大きな物(と言ってもごく小さいですが)は地球の「宇宙の渚」で流れ星になり、それに含まれる有機物も損傷を受ける。

- ごくごく小さいものは燃えないでフワフワと降りてくるので、有機物は損傷を受けない。

- 太陽系はたくさんの彗星を持つ。

- 宇宙の漂流物は彗星の軌道上に多い。

- 地球がその軌道を横切る時、漂流物の地球への落下?は特に多くなる。

- 宇宙の漂流物に有機物が存在することは確認されている。

なお、生命の起源には諸説あるようです。

畑作りを任されて2年目になる新米夫婦にはいろいろお勉強することがあります。土つくりをどうしたものか、ぼんやり、考えるともなく考えていたのですが、書店でふと無農薬野菜栽培の本が目に留まり、めでたく購入。とりあえず、堆肥を作ってみることにしました。近くのコメリで鶏糞が15kgで128円を2袋、油粕が10kgで898円。これを、雑草と重ね合わせます。田舎ですから雑草はいくらでもあります。貯めてあった台所の野菜屑も投入。

畑作りを任されて2年目になる新米夫婦にはいろいろお勉強することがあります。土つくりをどうしたものか、ぼんやり、考えるともなく考えていたのですが、書店でふと無農薬野菜栽培の本が目に留まり、めでたく購入。とりあえず、堆肥を作ってみることにしました。近くのコメリで鶏糞が15kgで128円を2袋、油粕が10kgで898円。これを、雑草と重ね合わせます。田舎ですから雑草はいくらでもあります。貯めてあった台所の野菜屑も投入。数日経ったら、かさが2/3くらいになっていました。夏季は熟成?に3ヶ月ほどかかるらしいです。小さい虫がブンブン飛び回っていますが、困るのは夜間に山から何かの動物がやって来て荒らされることです。きゅうりやミニトマトもそろそろ季節ですし、そろそろ網をかける時期ですかね。

セメント抵抗での自作も考えたのですが、(1個あたりの消費ワット数をどの程度に抑えるかにもよりますが)やたらと数が多くなり金額も嵩むので、以前は断念した電子負荷を作ってみることにしました。自作されている方は結構いらっしゃいます。要は負荷の替りになるだけでいいので、電源不要の簡単なのを作ってみることにしました。だらだらさんと同じような回路です。ただし、筆者の場合、6A程度まで扱いますから、MOS-FETは2SJ201Y、1オームの抵抗は3オームのセメント抵抗10Wを3つ並列、ヒートシンクはIntel純正P3時代のCPUクーラー(ファン付き ^^;;)にしました。

バラックで組んでテスト。OKです。大電流を扱うので気を遣いましたが大丈夫なようです。と言いたいところですが、ヒートシンクの冷却が追いつきません。6A時はかなり熱くなります。正確には温度測定もしなければならないでしょうが、なんとかしたいところです。

また、「とりあえず」「簡単に」作っていますが、熱対策の他にもいろいろ問題があるようです。電源と同じように、ゲートにかける電圧は入力とは独立させるべきかもしれません。それはこれからですが、12Vで6A程度までならたいした問題にならないと思うので、今回は熱対策だけ行って続行したいと思います。

2012/6/20

雨が降って、暖かくなって、畑の野菜がぐんぐん伸びています。

723ICを使った電源に引き続き、完全?ディスクリート電源も低ドロップ化と安定化に取り組み始めました。いままでよくこんな状態で使っていたものだと・・(^^;;

5V用低ドロップ化で言えば、(トランスや整流や使用アンペアにも拠ると思いますが)723ICを使う電源はノーマルで入力は12V以上、IC専用電源を追加すれば入力は8〜9V以上、そしてこのシンプル電源ではもう少し下げられそうです。

HDDで微妙な音の比較をする際に、最近気をつけていることを書きます。HDDの違いはもちろんありますが、先に書いたように、1)HDD上の記録位置、2)再生するファイル周囲の磁気状態、3)再生するファイルのパス名も含めた名前の長さ、にも影響を受ける(と筆者の耳が聴いて)と思っているからです。後ろ2つはそれほど大きなものではありませんが、安心のために対策することにします。これ以外にもあるかもしれません。HDDのことはまだよくわかりません。

簡単に言うと、小さいパーティションで記録位置による違いを抑える、同じ曲で埋め尽くして磁気状態をどこも同じにする、です。

- HDDの先頭(外周)に4Gほどのパーティションを作成します(大きなHDDではどこに記録されるかわからないので、記録位置を絞ります)。

- お好みの形式でフォーマット。

- 別のパーティションの1つのフォルダーに同じ曲を名前を変えて数回コピーします。名前は同じ長さにします。

- そのフォルダーを、2、のパーティションのルートに、名前を変えてパーティションが埋まるまで数回コピーします。フォルダー名は同じ長さにします。最後はすべてコピーできないと思いますが、とにかく埋めます。この際、先頭から順に埋まっていくか監視します。既に存在したパーティションで行うと先頭から順に埋まっていかない場合があります。

- 各フォルダーの中間あたりから1曲づつ聴いて、音質に違いがないことを確認します。違いがあれば、HDDを替えるか、パーティションの位置を変えるか領域を狭くするなどして、同じに聴こえるようにします。

- 各フォルダーの中間あたりを1曲づつ削除し、ゴミ箱を空にします。

ここまで神経質なことは、あまりやりたくありませんが・・(^^;;

2012/6/15

まだ途中段階で、この後SDHCカードなどにも手を広げたいと思っているのですが、終わりが見えないので、中間報告?です。

さて、結果です。

- → 両者の違いはほとんど(もしくは完全に)無くなる。

- → 両者の違いは依然としてあるが、リッピング直後とは変化している。リッピング直後はdBpoweramp CD Ripper のほうが好みだが、1ヶ月経つとiTunesも悪くないと思える(その時の気分にも左右されるので、新たにリッピングして確認も行なっています)。

- の結果から

リッピングにこだわる人はその後のファイルコピーにも気を配るべき。厳密には、ファイルをコピーしたり移動したりしないほうがいい。

- の結果から

「だからどうしろっていうのよ」という開き直りしかない? (^^;;

2012/6/12

実は、UA-1EXを使う前にAREAのSD-U1SOUND-T4という安価なUSBサウンドデバイスを使ったのですが、どうも様子がおかしく、やはりそれなりのデバイスのほうが安心できます。

次は、ここを参考にさせていただいて、中途半端なまま使っているディスクリート電源を検討する予定です。筆者のページへリンクが張られていますが、この方のほうがよっぽど詳しいですよね (^^;;

もちろん、くどいほど言っているように、ノーマルな音楽CDをノーマルな機器で再生してもリッピングしても、出力されるデータはデジタル的には同じです。これについて、PCオーディオの世界ではおかしなデマが広まっているので、時々、「立ち向かって」いるのはご存じの通りです。

デジタル的に同じであっても聴感的に再生音が異なるという現象はそこいらにあり、古くは、CDトラポ、CDトラポとDACを繋ぐデジタルケーブル、最近では、CD再生とファイル再生、パソコンやUSBケーブルの違いなどが例に挙げられます。CD-Rでは、メディアが変われば再生音が変わることはほんの初歩です。HDDやメモリーも例に挙がることが多くなってきました(もっとも、CD-Rと違ってHDDやメモリーは純粋に記録メディアだけではできていません。CD-Rに例えれば、光学ドライブも込みと言えるでしょう。)。

こういうことに慣れない方は、音が違って聴こえると「デジタル的な違いがある」と思い込んでしまいがちです。デジタル的なことと聴感的なことの区別がついていない方は、「リッピングをしていても、体感的にはこれまで以上にエラーが少ない」などと見当違いなことを言ったりします。

さて、リッピングです。

ファイルを再生する場合でも、リッピング条件によって聴感的な違いが出ることは、(広くか狭くかよくわかりませんが)知られています。先に挙げたリッピングドライブの他に、ドライブ電源やリッピングソフトなどがよく挙げられます。理解の程度ははなはだ疑問ですが、Premium2の異常な人気をはじめ、リッピングドライブへの関心は結構高いようです。

これらによって音が違わないとは言いません。確かにリッピングドライブやリッピングソフトなどで聴感上の違いが出ます。しかしながら、筆者が気にしているのは、その後のことです。興味ある方は、以下を試してみて下さい。リッピング条件が違い、聴感上異なる2つのファイルについてです。

- 一旦、ネット上のストレージへ預け、またダウンロードしたものを、比較してみて下さい。

- リッピングしただけのファイルを、そのままの状態で1か月間放置した後、比較してみて下さい。

次回へ続く。

2012/6/6

前回と同様の測定を行ったところ、入力電圧を2〜3V下げられるようになりました。が、まだまだ低ドロップとは言えませんね。次はリプル確認かな。

2012/6/5

2012/5/31

いや、Power MOS-FETの選択がまずいかも。キット付属の2SK2847を何の疑いもなく使ってきたけど、データシートのVds-Vgsを見ると4Aの時5V。つまり、入出力差に5Vは必要なわけで・・ (^^;;

2012/5/28

日曜日は、集落みんなで恒例の林道の側溝掃除でした。林の影で、案外暑くなかったですね。

2012/5/21

ご覧になりましたか? 左は我が家で観測された日蝕です。ピンホール通過後を撮っていますので、上下左右が逆転しています。ちょうど出勤時間と重なりましたが、ぎりぎりで遅刻しないですみました (^^;;

ご覧になりましたか? 左は我が家で観測された日蝕です。ピンホール通過後を撮っていますので、上下左右が逆転しています。ちょうど出勤時間と重なりましたが、ぎりぎりで遅刻しないですみました (^^;;昨日はブラスだったそうですが、今日はオーケストラ。各大学の混成です。娘は3曲の最後、ブラームスの交響曲第2番のティンパニー担当です。全体の演奏は・・、若々しいと言えばそうなのですが、皆忙しい中、芸祭用に事前の練習が十分ではなかったらしく、いまいちでした。といっても、必然的に娘のティンパニーばかり聴いていたのですが・・ (^^ヾ

なら、「正確性」にこだわりすぎて誤解を助長するのもどうかと思うのですが、いろいろ事情もあるのでしょう。

2012/5/17

妻がとても喜ぶことがありました。なんと、息子から母の日のプレゼントが届いたのです。娘からは誕生日にもらったこともあったと思うのですが、息子からこういうのは初めてです。それが宅急便で届いたのですから、効果倍増です。息子も変わってきましたねぇ。中身は良さげなハンドクリームなどですが、しばらく使えないかも(笑)。

ことの起こりは、723を使う電源に問い合わせがあったことです。「秋月電子の説明書には入力電圧は12V以上となっているが、本当?」。実機を確認すると、トランスの10V出力を全波整流してケミコンを通して、5A出力時で安定化前は12Vほどでした(テスターで確認しただけ、リプルなど含めた詳細は後で?)。データシートによれば、723を動作させるのに12V以上が必要とのことです。しかしながら、大電流を扱うので、入出力の電圧差はとても気になります。安定化する電源とIC電源とは切り離すなど、なんらかの対策が必要ではないかと思い、動き始めました。

もっといい加減だったのは、723を使わない電源でした。安定化の検討もいい加減なまま使用しているのですが、これも安定化前は12Vなんですね。それも、ICは一切使っていないというのに・・ (^^;;;;

趣味なので放置しておいてもいいと言えばいいんですが、筆者の思いと異なり、CD-R関係より電源関係で検索してやって来られる方が多いので、いちおうそれなりには・・ (^^;;;;

2012/5/16

新緑の候、泊りがけで高い山に行こうかとも考えましたが、この季節、いまさら冬に逆戻りしたくない気分だったので、自転車で散歩に出かけました。

新緑の候、泊りがけで高い山に行こうかとも考えましたが、この季節、いまさら冬に逆戻りしたくない気分だったので、自転車で散歩に出かけました。母の実家近くまで川沿いに遡ってから峠を越え平地に出ます。母の実家から町に出るにはこの方が早く、母の話にはこのあたりのことがよく出てきます。母の姉2人もこの方面に嫁いでいて、いわば母方の文化圏のように感じられ、なぜか筆者にも懐かしいところです。

心地よい風に吹かれながら、ペダルを踏み、お昼を食べるところを物色していると、(えっ?)てぇな建物が。これが例の服飾専門学校なのか??? 母が若い頃、たしかこれと同じ名の学校に通っていたと聞いていますし、教室でクラスメートと写したうら若き母の写真もあるのですが、それは60年ほど前のことです。その頃の建物が、地方都市の中心部近くに、今でも残っているものでしょうか??? (後で母に確認したら、この建物ではないとのことです。場所は合っているようなので、建て直したようです。それでも結構古めの建物です。退院したら連れて行こうかな。)

etrex30は必需品になりつつあります。明るい日向を走っても、省エネモードで、十分に視認できる見易さです。ステムに直付けするアダプターも売っているのですが、振動で故障してしまうのを恐れて、今のところ、携帯の首かけでステムにからげて、フロントバッグの上に転がしてあるだけです。これでも意外と実用になります(笑)。

etrex30は必需品になりつつあります。明るい日向を走っても、省エネモードで、十分に視認できる見易さです。ステムに直付けするアダプターも売っているのですが、振動で故障してしまうのを恐れて、今のところ、携帯の首かけでステムにからげて、フロントバッグの上に転がしてあるだけです。これでも意外と実用になります(笑)。使いだす前は、走行中はGPSなんて見ないと思っていたのですが、案外そうでもありません。適当に道を選んでも大丈夫な心強さがいいですね。ただし、過信はいけません(笑)。(地図しだいかもしれませんが)行けると思っていた道が行けなかったり、道の太さが必ずしも実際の道の太さと一致しているわけではありません。

のんびり走って、本日の走行距離は77.7km。郷ひろみではありませんが、何かいいことあるかもね (^^ヾ

2012/5/11

今回の対象は、4月28日発売のNetAudio Vol.6 summer号の31ページ、「オーディオを楽しむための基礎知識2」”リッピングをものにする”、の本文最後の以下の文章です。

>リッピングしたファイルを再生した方がCDよりも音が良くなるケースの大半は、CD再生時のエラー補間を回避し、元データに忠実な再生が行える点に理由があると考えられる。

この特集のキモとも言える文章だけに、外せません(笑)。だいたい以下のようなメールを送りました。

- ノーマルな音楽CDをCDプレーヤーで再生した場合、補間は起きない。補間が起きるのは特殊な場合だけである。

- 仮に、書かれているように、CD再生には補間が沢山発生しているとすると、リッピングしたファイルも補間が沢山発生した結果作成されることになるので、このファイルを再生しても補間を回避したことにはならず、矛盾したことを書いている。

- ライターさんに注意を促し、なんらかの形で訂正して欲しい。

- 編集部の校正ミス。

- 高精度なリッピングは「音質面でのメリット」が大きいわけではなく、CDに収められたデータを極力忠実に抽出できるという点にある、という認識でライターも編集部も一致している。

- 誤記なので、ウェブサイト「Phile-web」内に訂正原稿をアップする。

- 訂正文の最初に、「CD再生もリッピングも、通常の音楽CDを読む際は、デジタル的な正確さという点は既にクリアしていて、問題がない。」ことを明記して欲しい。

一部の方が流したデマによって、CD再生には常に補間によって生じるデータの欠損がある、と信じている方が沢山いるので、この点を曖昧にしたまま、特殊な場合の対応を強調するのは、読者を混乱させるだけだ。 - ダメージディスクの読み込み性能にしても、リッピングの方が本当に良いのかはなはだ疑問(筆者の検証ページへのリンク付き)。事実を確認せず、他人の口真似を繰り返すだけなら、デマと同じ。

- そもそも、「CD再生よりリッピングして再生した方が良いことに、何が何でもしたい」、という、「最初から結論ありき」ではないのか?

訂正文はあがっています。「音質」という言葉が消えただけで、とかげのしっぽ切りにしかならなかったようです。

2012/5/10

あれからヨーロッパ・グランプリのハルモニア以外の団体、特に息子が言っていた優勝したスェーデンとウクライナの団体をYouTubeでよく聴いています。確かに日本人とは全然違いますね。体のあらゆる部分を響かせて倍音がたっぷり含まれているようです。基本的な体のつくりの違いかもしれませんが、そもそも、発声の概念や音楽の概念が根本的に異なるような気もします。これは、今回のようなアマチュアの合唱だけではなく、名が通った声楽のソリストや、ひいてはオーディオにもあてはまるような・・・(^^;; そんな中、柴田南雄さんの「追分節考」や三善晃さん編曲の「ソーラン節」のように日本色豊かな音楽を演ったのは大変良かったのではないでしょうか。

息子が家に帰って来ると、普段のアパートで練習できない鬱憤を晴らすかのように歌いまくる時がよくあります(笑)。その発声に違和感を覚えたりすることもあるのですが、それはどうやら筆者の心得違いではないかと考えるようになりました。あちらの声楽ソリスト大ファンである息子の目標は、父親が考えていたよりも遥かに高いようです(かいかぶり?)。

2012/5/9

毎年GWに繰り返される山での遭難。今年は天候不順のせいか、いつもより多かったようです。中でも身につまされたのは、白馬岳(しろうまだけ)の6人のパーティです。実は、ほとんど同じ場所で筆者も似たような?経験をしています。

もうだいぶ前になりますが、GWに栂池ヒュッテから白馬大池を経由して白馬岳まで稜線を歩きました。まったく同じコースです。麓では次第に晴れてくるはずでしたが、山では白馬大池まで上がっても、少し上からはガスがかかったままでした。GWでは道はすべて雪の下になっています。ガスの中では視界ゼロになってしまいますが、夏に歩いたこともあるコースで、雪庇に注意してなだらかな稜線づたいに歩けば問題ないと思っていたのです。今にガスも上がるだろうし・・。そう思ってスキーを引きずり、スキー・登山兼用靴で歩き始めたわけです。

ところが、いいかげん疲れてきた頃、コースがわからなくなりました。稜線ばかりと思っていたのに、稜線じゃない広いところに出てしまったのです。予想外でした。パニックになっていたかもしれません(この時、GPSがあったらどんなによかったことか ^^;;)。ここで落ち着いて、少し戻ってみたのが良かったのでしょうか。なんとかまた稜線に戻ることができ、白馬岳を過ぎて白馬山荘まで来るとガスはなくなり見事に晴れていました。

後で調べてみると、ここ三国境は二重山稜になっていて遭難も多いとのことでした。身を隠す場所もない吹きっさらしですし、雪はほとんど風で飛んで少なくて硬いので穴を掘るのは困難です。東側は崖になっていますし、西側は止まるような突起物は何もない雪の滑り台です。ここで暴風雪に会ったら進退窮まるでしょう。筆者の場合、なんとか稜線も見つかりましたし、ガスってただけで雪も風もありませんでしたし、天候が回復することは確実でした。それでも、ちょっぴり?怖い思いをしたわけです。

翌日は雲ひとつない快晴で、白馬岳から雪倉岳を経由して蓮華温泉までのスキーを楽しみました。僅かに数ターンでしたが、白馬岳西側直下の斜面は最も眩しい山の思い出の一つです。

しかしながら、70過ぎたらいくらなんでもあんなところには行かないでしょうねぇ。最近はすぐ安きに流れる傾向がありますし、それでいいと思っています。

2012/5/7

皆様GWは如何お過ごしだったでしょうか。筆者は、前半に車で東京往復してしまったので、眠い日が長く続き、あらかじめ大した予定も立てておかなかったし、お天気も悪かったので、結局どこへも行かず終いでした。山とか自転車とか、少しは考えていたんですけどね。

いまどきカーナビもない筆者ですが、山用GPSのetrex30を車載して東京へもつけて行きました。とりあえずエア吹き出し口に設置。Googleマップで家から息子のアパートまでのルートを設定し、etrex30に転送。高速道路では不要ですが、降りてからは何かと便利でした。

いまどきカーナビもない筆者ですが、山用GPSのetrex30を車載して東京へもつけて行きました。とりあえずエア吹き出し口に設置。Googleマップで家から息子のアパートまでのルートを設定し、etrex30に転送。高速道路では不要ですが、降りてからは何かと便利でした。

ただ、車では外が明るいと見えにくいのでバックライトを強くすると電池が早く減ります(eneloopですから、いいですけど)。そのうちダッシュボードにつけたいですね。

小石川のウォーキングにも使ってみました。なかなか便利ですが、どうもいけません。GPSを通してその土地を見ちゃう気がします。どんなところなのか五感で感じたいのに、ちょっと邪魔されるような・・。けど、手放せないような・・(笑)。

地図はこちらのを入れてます。英語表示です。地域によっては、抜けていたりしますが・・。

晴れた日に、妻と一緒に、トマト、ナス、きゅうり、いんげん、レタス、かぼちゃ、人参、夏大根、オクラ、を植えました。じゃがいもも葉が出てきましたね。

晴れた日に、妻と一緒に、トマト、ナス、きゅうり、いんげん、レタス、かぼちゃ、人参、夏大根、オクラ、を植えました。じゃがいもも葉が出てきましたね。GW最後の日に、妻の母と山中温泉へ行ってきました。ん十年ぶりに歩く鶴仙渓の新緑がとても綺麗でした。いつのまにか、川床が出来ていたので、抹茶しるこをいただいてのんびりした時間を過ごしました。

2012/5/1

筆者のほうは、今年早くも2回目の東京となりました。というのも、報告演奏会に出ないはずだった息子が「出る」ことになったからです。それでもその日は本来はお仕事だったはずですが御休みになり、うまい具合?にことが運びました。

とはいえ、妻はメーデーの動員がかかっていて出発はお昼頃。急に決まったこともあり、混むのを承知で車です。今回は信越道から関越道経由にしました。妙高はさすがに豪雪地帯で雪がまだ路肩や林一面に残っているにも関わらず桜も咲いていました。小布施は梨の花の白と桃の花のピンクのコントラストが綺麗でした。カラマツ林が芽吹きいろんな色が混じった柔らかな新緑が何ともいえません。さて、快調に走ってきたものの、やはり夕方の上りは渋滞で、到着はだいぶ遅れてしまいました。前と違い静かな住宅街なので車で行きやすいし、駐車場もすぐ近くで便利でした。

演奏会当日。息子と一緒に飯田橋まで出てメンバーに会った後、我ら夫婦は小石川を散歩です。まずは伝通院へ。墓参りの方が僅かにいらっしゃるだけでした。家康の母の於大とお江の娘の千姫の墓に手を合わせた後、植物園へ。入り口で署名を集めていらっしゃったので署名。なんでも植物園を狭めてしまう歩道を作る計画があるんだとか。

演奏会当日。息子と一緒に飯田橋まで出てメンバーに会った後、我ら夫婦は小石川を散歩です。まずは伝通院へ。墓参りの方が僅かにいらっしゃるだけでした。家康の母の於大とお江の娘の千姫の墓に手を合わせた後、植物園へ。入り口で署名を集めていらっしゃったので署名。なんでも植物園を狭めてしまう歩道を作る計画があるんだとか。さて、この植物園。初めて来ましたが、いいですね。植生の感じがいい、枝ぶりのいい巨木が目白押し、広い!、などなど。ここの桜はそれこそ花見にぴったりですね。まだ咲いているのもありました。都会のド真ん中なのに、とても癒されました。

さて、演奏会。前半は先生の解説付きでルネサンス期のモテットやシャンソン。後半は、ヨーロッパグランプリで歌った曲がメインらしかったです。相変わらず若々しい合唱が続きますが、特に良かったのは、柴田南雄の「追分節考」でした。素晴らしかったです。(生には敵わないと思いますが)ヨーロッパグランプリで歌ったのがYouTubeにアップされているので、なんならご覧下さい。女声が活躍する「Kondalila(滝の精霊)」の印象が強烈ですが、男声が活躍する曲が出来て良かった良かった(笑)。

午後5時に演奏会が終わって、車を止めておいた駐車場出発が午後7時。家に帰り着いたのが翌日の午前2時半。途中、眠くてしばらく仮眠。気がついたら、妻にだいぶ長い距離を運転してもらっていました。なにせ、2日間で1,100kmぐらいですので。

ですが、今回の東京行きのメインは(筆者には)演奏会じゃありません。僅かな時間でしたが、息子がお付き合いしている方に出会えたことです。以前の写真で見たよりずっと可愛らしい人でした。何回も合っている妻と違い、筆者は初めてです。渋滞で遅くなって到着時間がわからないというのに、どうやら筆者に会うために、わざわざ待っていてくれたようでした。

息子にこういう人がいることが、頭では理解できても、まだ気持ちの整理がつきません。なんだか、夢の中にいるみたいです。これが親というものでしょうか (^^ヾ 人生、まだまだ面白いことがありそうです。

2012/4/26

ゴールデンウィークも真近になりましたね。勤務先も仕事がないからと、いきなり29日〜6日までの長期休日になったものの、あまりに急だし、父母の面倒もあるので、どうしたものかと思う今日この頃です。のんびり過ごしますかねぇ。

ヨーロッパ・グランプリはスェーデンの団体が獲ったようですね。息子が「やっぱヨーロッパはすごいや」と言っていましたが、演奏を聴かずともわかるような気がします。

その息子用に、2月頃からノートパソコンを物色していました。今のパソコンの調子がいまいちらしいし、学部学生の添削にいつまでもWORD2000ではきついみたいです。ネットであたりをつけて現物を触ったところ、(こんなのじゃ使えねぇ)となったのがキーボード。なんか最近のノートパソコンって、キーボードがますます板みたいじゃないですか? デスクトップのキーボードを使い慣れている指にはとても使えません。結局、現物を未確認のまま血統を信頼して、LenovoのX1にしました。

告知が遅れましたが、「CDオーディオ最適記録機能のページ」ができております。機能にはがっかりですので、これ以上やる気はありません(笑)。

「最適記録倍速機能」はDVDメディア用のはずですし、ST TRADEに問い合わせても「CD-Rに影響する可能性はない」とはっきりした返事が返ってきているのですが、「影響ありそう」とおっしゃる方もいるので、おつきあい程度のことはしたいと思ってやっているところです。

その前段階でいくつか方法の検討がありました。

まず、筆者がたびたび使う「CD-DAをTAOで条件を変えて追記する」方法です。1枚のメディアに複数条件で書き込めて測定に重宝するのですが、問題はライティングソフトです。ノーマルなところでは、以前はWinCDRや(Easy CD)Creator でしたが、ご存じのように(セッションクローズやCDクローズがとてもわかりやすかった)WinCDRは今は無く、そのためだけにCreatorを購入し続けるのも躊躇われたので、Linuxで使い慣れたCDRECORDのWIN版を探しました。CDRTOOLS本家のサイトには古いものしか置いてませんが、幸い有難い方がいらっしゃいました。いやぁ、これならWindowsでもCDRECORD使おうかな(笑)。-nofixオプションでセッションもクローズしません。

ちなみに、Neroなどでは、CDをクローズしなくてもセッションをクローズしてしまうので、音楽の追記は新たなセッションに書き込まれます。

760AでPxScanとのことでしたが、Plextorがガードしたので755A以降(つまり、755A、760A、Premium2)ではPxScanが使えないんですね。PxScanをやっていた頃の712Aは壊れましたし、716Aでも探そうかと思ったのですが、結局760Aに制限を解除した改造Firmを入れました。その関係でQPxToolも使ってみたんですが、PlextorドライブでE11〜E32までエラーレートが細分化して見れますし、これも面白そうですね。

PlextoolsProfessionalでなく、こういうツールを使う理由として、PTPでは相対値とされているJitterが絶対値になってることがあると思うんですが、この値が信頼できるか、前から謎に思っていたんですが、同じドライブから採っているはずなのに、PxScanとQPxToolで値が全然違うのが、さらに謎を深めています (^^;;(採っているTが違うのか??) そういえば、Beta値もPTP、PxScan、QPxToolのそれぞれで違いますね。どうしたもんだか・・(笑)。

2012/4/20

と言っても、F1レースではなく[for Choral Singing]、つまり合唱です(笑)。ファイナリスト(いい響きです 笑)なのでハルモニア・アンサンブルの仲間と共に息子も昨日出発しました。昨年行われた6つの国際コンクールのそれぞれの総合一位が集って行われる、いわばチャンピオン大会で、今年はスロベニア共和国での開催です。日本からは作曲家の松下耕さんの合唱団も参加するみたいですね。

忙しくて行けないと言っていたはずですが、メンバーに欠が出て参加することになったようです。なので、終わったら仲間と別れてトンボ帰りで、帰国後の報告演奏会にも出られないそうです。もったいないと言えばもったいないですが、院生としての本業がそれだけ充実しているということでしょうか(笑)。ま、楽しんでこいよ〜。

2012/4/19

計測結果に思い違いがあったことがわかったので、18日のを修正して19日分としました m(__)m

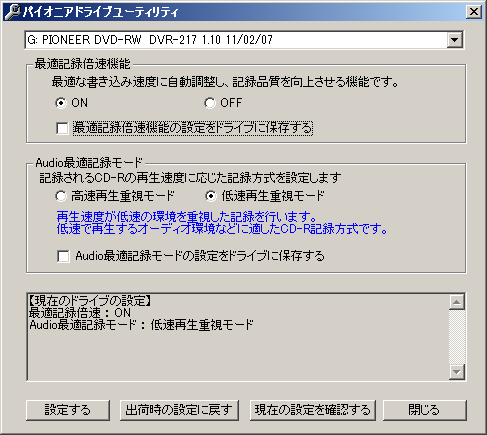

今頃気づいたのですが、PioneerのDVR-S17Jには、「CDオーディオ最適記録機能」なるものがあります。いわく、高速読み込みと低速読み込みにそれぞれ最適なように「記録する際の書き込みストラテジーを切り替える」そうです。

パイオニアに質問してみました。

●質問

[高速再生重視モード][低速再生重視モード]はそれぞれ[高速書込重視モード][低速書込重視モード]の間違いではないのか?

●回答

webのとおり「再生」で間違いないそうです。”再生機器によって読み込みの特性が異なることを考慮して”とも書いています。

たいした期待もしていなかったので購入を控えていたのですが、レスが進むにつれあまり皆の手を煩わすのも気がひけるし、バルクのDVR-217Jでも同じ機能があることを教えて下さったので購入してきました(ATAPIのDVR-117Jならさらに安いですが・・)。設定ソフトはST TRADEのサイトからダウンロードします。ちなみに、(当たり前ですが)DVR-A16JやBDR-S06Jでは対象外となり、使用できませんでした。

まず設定画面です。

まず設定画面です。マニュアルやヘルプファイルによれば、「最適記録倍速機能」はDVDメディア用、「Audio最適記録モード」はCDメディア用で、購入後のデフォルトはそれぞれ[OFF][高速再生重視モード]です。

(ということは、webで言っている中間値はないのか? 笑)

パイオニア製品のサポートをしているST TRADEに問い合わせたところ、「最適記録倍速機能」を[ON]にした時や「Audio最適記録機能」で[低速重視再生モード]の時、ライティングソフトの速度指定は無視され、”ドライブ本体の最適化した動作モードで機能”するとのことでした。

それで、「Audio最適記録モード」を[低速再生重視モード]にすると、あれっ???

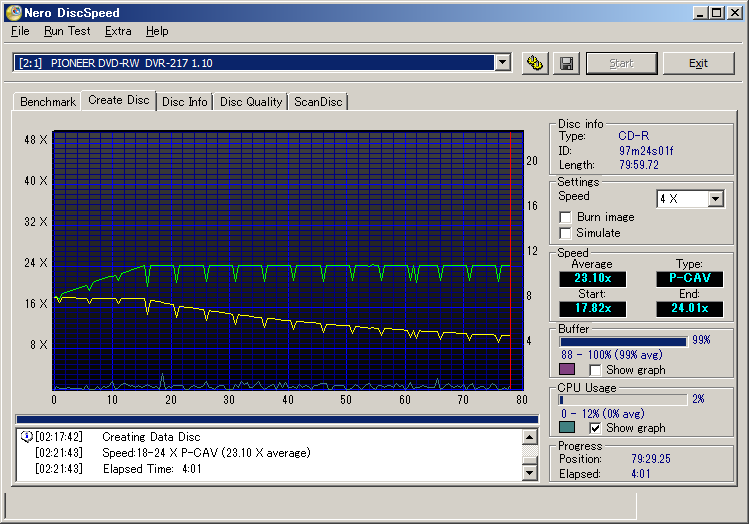

●誘電48倍速メディア

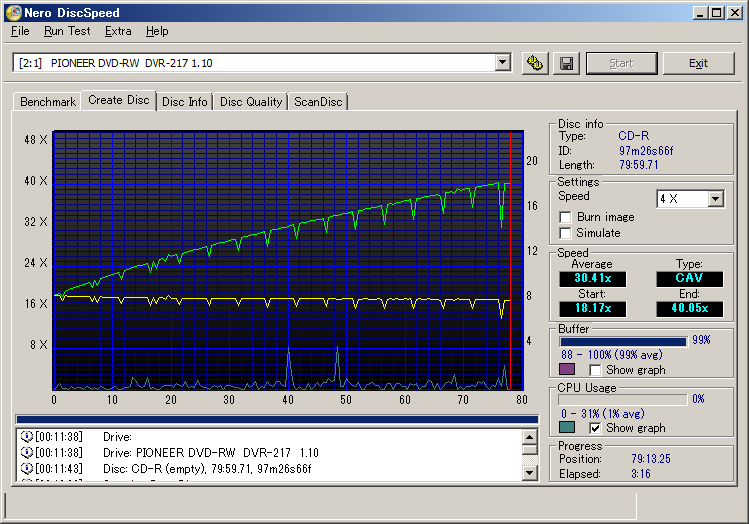

●TDK48倍速メディア(CMC OEM)

これが”最適化”の結果でしょうか。誘電48倍速でも24倍速P-CAVというのは、ちょっと・・ (^^;; メールで明かすはずもありませんが、本当にパイオニアの意図した通りの動作になっているのでしょうか??

今回使用したのはバルクのDVR-217Jでしたが、リテールのDVR-S17Jでは違った結果になることも考えられます。でも、これ以上身銭を切るのは・・

2012/4/16

父が風邪をこじらせて肺炎で入院、母が隣家との間の小川を跨ごうとして転倒して歩けなくなり入院、しているので遠くに出かけるのが憚られ、今年の春スキーはとっくに断念しました。日曜日、妻は授業参観日&保護者会など、あってお天気もよいのにフリーとなったので、自転車ででかけてみました。二親とも病院で元気にしているので、あまり心配は要りません。父は明日退院しますし。

小屋の2階に上がっていたランドナーを降ろし、9時にスタート。お天気はよいものの肌寒いですね。妻の小学校の前を通過し、やや登って峠を通過。盆地に出ると周囲の山々がまだ雪をかぶって綺麗でした。市内の菓子屋さんで桜餅を1個買って食べました。ついで、コンビニで単三を購入。GPSのetrex30を持ってきたものの、eneloopの電池が切れてたんですね (^^;;

小屋の2階に上がっていたランドナーを降ろし、9時にスタート。お天気はよいものの肌寒いですね。妻の小学校の前を通過し、やや登って峠を通過。盆地に出ると周囲の山々がまだ雪をかぶって綺麗でした。市内の菓子屋さんで桜餅を1個買って食べました。ついで、コンビニで単三を購入。GPSのetrex30を持ってきたものの、eneloopの電池が切れてたんですね (^^;;その後、向かい風にてこずったものの、わりあい順調にペダルは進みましたが、せっかくだからおいしいものを食べようとしすぎたのが災いして、並みのお店?をパスしまくり、最後にはどんなでもいいや、となったのですが、都合よくお店があるわけもなく、結局午後2時半。とても腹ペコで食べたうどんはおいしかったのですが、懲りました (^^;;;;

GPSの走行距離は72kmでしたが、電池購入までに18kmほど走っているはずなので、計90kmぐらいですね。最初にしてはまあまあといったところでしょうか。もう少しゆったりと寄り道してもいいですね。

GPSにはいまだに地形図しか入っていないのですが、道路の概略はわかりますし、GPSで簡単に直線距離が測れるので、現在位置と目的地までの距離感がつかみやすいですね。ただ、いまだにステムマウントパーツがないので、使いづらいという・・(笑)。

2012/4/9

| ドライブ | 速度指定 | 1回目 | 2回目 |

| Plextor PX-760A 1.06 | 4倍速 | 0.56 | 0.61 |

| Pioneer BDR-06J 1.06 | 4倍速 | 3.43 | 1.12 |

もしかして、BDR-06Jって、フタロは苦手なのか??、と疑い始め、もう少し数を重ねてみると、

| ドライブ | 速度指定 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |

| Plextor PX-760A 1.06 | 4倍速 | 1.1 | 1.38 | 0.51 | 0.73 |

| Pioneer BDR-06J 1.06 | 4倍速 | 1.34 | 0.86 | 3.15 | 2.11 |

メディアをTDK48倍速(CMC)に換えて、4倍速では時間がかかるので16倍速にしてみると、

| ドライブ | 速度指定 | 1回目 | 2回目 | 3回目 |

| Plextor PX-760A 1.06 | 16倍速 | 1.96 | 1.87 | 2.51 |

| Pioneer BDR-06J 1.06 | 16倍速 | 3.98 | 2.34 | 1.77 |

この間、4倍速で焼いていたために時間がかかり、夜遅くなってコタツで寝てしまう、という不規則な日々を続けていたために、以前から、この土日に行こうかどうしようか迷っていた春スキーを取りやめることになってしまいました (^^;; 土曜の晩に母が転んで面倒なことになったので、行けなくてかえって良かった、という話もありますが・・(笑)。

日曜日には、雪囲いを外しました。前の畑も、そろそろですかね。遠出すれば雪のシーズンは連休頃まで続くはずですが、しだいに家の仕事も忙しくなってきますね。

2012/4/4

番号が飛んでいますが、アップしなかったのがあることに今頃気づきました。どうしようかな (^^ヾ

前からある問題ですが、こういう人の判定に頼る競技ではやはり点数が話題になりますね。筆者はてっきり、(後半で転倒したにせよ4回転を2回も決めたチャンが上なのはしかたないか)と思っていましたが、フリーの技術点は0.4しか違わないんですね。いっぽう、演技構成点の中身は、スケート技術、要素のつなぎ、演技力、振付け、曲の解釈、だそうですが、だったら・・(以下略 ^^ヾ)。

各国の思惑も絡んで綱引きもあるようですが、世界的にみても競技人口が少ないスポーツだからかなぁ。でも、せめて点数表に審判の名前くらい出して欲しいですね。

2012/3/27

まだまだ誤解を解く道は長いですね。端的なのは2ページ目の以下の文章です。

> リッピングをしていても、体感的にはこれまで以上にエラーが少ない(というかテスト時に致命的なエラーは全く発生せず、データを読み取れない部分のデータ補完が発生することなく、正しく読み出された)ことは、賞賛に値すると思う。

他のドライブでも当たり前のことを賞賛されてもね(笑)。聴感とエラーがごっちゃになってるし・・(笑)。

以前の記事で、CD-DAの読みは補間の大小がドライブ毎の音の違いになってる、などと古生代のようなことを書いていたので、指摘して直してもらったのと同じライターさんです。編集部からの要請でしぶしぶ修正に応じても、それがなぜなのか、調べようとはしないんでしょうね。誰か教えてあげて(笑)。

2012/3/26

義父は長兄でした。妻は3姉妹の長女です。幸い末妹家族が義母と暮らしてくれていますが、義父がなくなって、(できるできないは別として ^^;;)何人もいるいとこの後見的役割を意識しないこともありません。今は亡き妻の祖母が最後まで気にかけていたのは義父の兄弟の中でも末っ子の○○さん。昔は兄弟も多く、筆者と10歳も違いません。その娘の△△△ちゃんに、できれば力になってあげたいと思っていました。

思っているだけではただ月日が流れていくだけです。筆者も忘れていた (^^;; のですが、今はとっくに結婚して県外に住んでいるという、その△△△ちゃんが大きな手術をしたとのこと。娘のところへ行ったついでに、家を訪ねてみました。

理髪店です。例のうずまきが回っています。中に入ると、幼稚園(かな?)の男の子と小1の女の子の熱烈な歓迎を受けました(笑)。都会だと思っていたのに、近くの林で昆虫を集めてくるは、カブトムシの幼虫やカメを育てているは、で、田舎の子供達よりよほど自然に親しんでいるようです (^^ヾ 訊けば、プログラミング専門で大学を出た旦那さんがご両親の理髪店を継ぐ形で再度修行、一緒に△△△ちゃんも修行して、スタッフは新旧夫婦の4人だそうです。ついこの前リフォームしたという、綺麗なお店や家を見せていただきました。嫁ぎ先のご両親ともにこやかな方で、とてもしあわせそうでした。

その後、安土城址を登ったり、近江八幡を散歩したり、して帰りました。安土城は、時代小説の影響からか、いくつか勘違いをしていました。もっと大きい天主だと思っていた、琵琶湖にもっと近いと思っていた、などなど。やはり小説だけでは・・ (^^;;

2012/3/23

ハウスものとはいえ、体の中に春が注入されるような気がします。

あいかわらず、朝食はフルモニ(フルーツ・モーニング:果物だけを食べる朝食)ですが、季節的にいまさらみかんでもないし、りんごも終わってきますし、当分は大きめの柑橘系とバナナでしょうか。ああ、早く西瓜の季節にならないかなぁ (^^ヾ

2012/3/19

去年の暮れはしませんでした。主体になっていた親が老い、筆者達夫婦にその余裕がなかったからです。なので、正月の雑煮は(たぶん初めて)買った餅になりました。これからも厳しいでしょうね。

筆者も妻もお餅は嫌いじゃありません。子供の頃の懐かしい記憶がある分、「とっても好き」の部類でしょう。買って食べたりもしていましたが、どうも不経済なので、手軽に搗けないか調べてみると案外簡単そうなので、やってみました。

ざっと水洗い、おこわの水加減、30分浸してから、おこわの設定で電気炊飯器で炊きました。ボールに取り出してすりこぎで潰します。適時しゃもじで反します。ボールやすりこぎにくっつくのは、搗いていた時同様に熱い湯で対処しました。やがて、すりこぎではこんなものだろうと終了。ちぎってまるめてみましたが、いつもの丸餅とはだいぶ違います。熱いうちに十分に搗く必要があるのですが、冷えやすいし、搗き難いし、難しそうです。見栄えは悪いですが、2合で6個になりました。「おろし餅が食べたい」との妻の要望で、すぐに大根をおろしてお餅2個を使用。オイシカッター!!

ざっと水洗い、おこわの水加減、30分浸してから、おこわの設定で電気炊飯器で炊きました。ボールに取り出してすりこぎで潰します。適時しゃもじで反します。ボールやすりこぎにくっつくのは、搗いていた時同様に熱い湯で対処しました。やがて、すりこぎではこんなものだろうと終了。ちぎってまるめてみましたが、いつもの丸餅とはだいぶ違います。熱いうちに十分に搗く必要があるのですが、冷えやすいし、搗き難いし、難しそうです。見栄えは悪いですが、2合で6個になりました。「おろし餅が食べたい」との妻の要望で、すぐに大根をおろしてお餅2個を使用。オイシカッター!!見栄えの良い丸餅は難しそうですが、それ以外は、まあ及第じゃないでしょうか。なんといっても手軽です v(^-^)v

2012/3/15

○○君は今、大阪の中学校で教師をしているそうです。中高一貫ということからか土地柄なのか、中学の卒業式もあっさり淡々としたものらしいです。ちょうど3年の担任だった○○君は(義務教育の終りがこれじゃいかん。何か思い出になることがしたい!!)と思い、卒業生一斉の合唱を思いたったそうです。妻が音楽教員だった○○君の中学時代はそれが当たり前で、幸せな合唱の記憶が染み付いていたのでしょう。手前味噌ながら、筆者も心動かされたことがしばしばでした。ところが、前例がない学校ではその道のりはなかなかハードだったようです。

校長教頭の同意がなかなか得られない、生徒達が慣れない、冷たい視線、などなど。学年の先生方の中に音楽専攻の方がおられず、やむなく○○君が指導した、というのですから、学校側の公式バックアップはあまりなかったのではないでしょうか。ところが、生徒への説明会でまずは先生方が歌って見せた、というのですから、学年の先生方の結束は固かったようです。

で、卒業式当日。「旅立ちの日に」で、卒業生も、在校生も、親も、担任も、そうでない先生も、沢山の方が泣いたそうです。いままでにないことだそうです。○○君の真摯な気持ちが、まず仲間である学年の先生達を動かし、生徒達を動かし、みんなを動かしたのでしょう。

(吹奏楽部ではトランペットでしたが)音楽には専門外で慣れないはずの○○君が「頭蓋骨の前部に響きを集中させて」などと言ったそうですから、とても真剣だったようですし、生徒達もそれに応えたようです。妻にとって宝物のような手紙になりました。

2012/3/12

つぎ、息子のアパートへ。1年前に引っ越したのに、筆者は初めてです(妻は何回か来ています)。待ち合わせの時刻まで付近を調査。前のところとは違って、町もお店も落ち着いていました。特に駅裏のローカルな飲み屋街が、古き良き昭和を濃く残しています。気に入りました。待ち合わせは5時だったのに、翌日の演奏会のための練習がどうやらダメだしの連続で、結局、会えたのは7時半。声がちょっとかすれています(そんなで明日大丈夫か?)。部屋は、前の様に本やプリントがごったがえしてはいませんでした。整理しなくても寝る場所はありそうです(笑)。

翌日、練習会場が築地だというので、深川まで送ってもらって分かれました。妻と深川を散歩です。深川不動、富岡八幡宮、川沿いに歩いて、清澄庭園、隅田川沿いの芭蕉碑、など。ここで妻はJRで先に帰って行きました。

翌日、練習会場が築地だというので、深川まで送ってもらって分かれました。妻と深川を散歩です。深川不動、富岡八幡宮、川沿いに歩いて、清澄庭園、隅田川沿いの芭蕉碑、など。ここで妻はJRで先に帰って行きました。筆者1人で、演奏会会場近くまで移動。だいぶ時間があったので、神楽坂あたりをぶらぶら。夕食を済ませて演奏会へ。教育芸術社の○○さんにも会えました。水害の時見舞いに来てくださって以来なのに、筆者の顔を覚えていて下さいました。奥様の着物姿がお美しい。

演奏会は、震災の方に捧げる「Amazing Grace」で始まり、以降、筆者がすっかりファンになってしまっている波多野睦美さんのソロにハルモニアがバックをつけたり、ハルモニア単独だったり、で15曲+アンコール2曲。うち、高橋悠治さんの委嘱曲が2曲。高橋さんも会場に来られて、紹介に照れておられました。消化不良なのか前日の歌いすぎで荒れているのか、という曲もあるようでしたが、ハルモニアならではのさすがのハーモニーと若い勢いを随所に感じました。ユニゾンがこれだけ揃うのは普通の合唱団ではありえないし、基本がしっかりしてるからなにげないフレーズがハッとするほど新鮮に聴こえるんですね。息子がこういう仲間に出会えたことに感謝です。持参したCDに波多野さんのサインもゲット!(笑)。

新宿発夜行バスで帰りました。損保ジャパンなど高層ビルに挟まれた集合場所は風もあって寒かったです。バスではやはりあまり眠れませんでした。唯一の心残りは、息子とお付き合いいただいてる□□ちゃんがドイツに旅行?中で会えなかったことです(妻は何回も会っているというのに)(笑)。

震災からもう一年になるんですね。

2012/3/8

有償地図の媒体には大きく、2つの形態があります。

- DVDなどMicroSD以外で供給される場合(本体かMicoSDに転送して使用)

- MicroSDで供給される場合(そのまま使用)

- の場合 パソコンで見れる利点はありますが、「ロック解除」の関係で、その地図はそのGPSでしか使えません。GPSが壊れて新たにGPSを購入した場合、地図を買いなおすかライセンスを追加購入しなければならない、ことがほとんどのようです。ちなみに、日本語GPS用の地図は他言語用GPSでは「ロック解除」できないので使えません。

地図を作るソフトもあり、魅力的に思ったのですが、これにも縛りがありました。残念 (;_;)

- の場合 パソコンで見ることはできませんが、「ロック解除」は関係なく、異なるGPSでも使用できます。しかしながら、他のMicroSDにバックアップできない、トラブルの場合の保証もない、ことがほとんどのようです。

贅沢を言えば、もっと広い画面で日本語表示で優雅に使いたいところですが、もともと自転車やウォーキングには、県別の地図を使っているので、GPSでは現在地さえ確認できればよい、のかも知れないなぁと思いはじめました (^^ヾ

なでしこ、惜しかったですね。

2012/3/6

雪山と言っても筆者は低山を手軽に楽しむ程度です。それでも時々慣れたはずの山で迷うことがあります。手軽な山なのでなんとかなっていますが、それでも、行きたかった場所にいけなかったり、ということが起こります。高い山でホワイトアウトにでもなれば、これしか頼るものがありません。

高価なので購入をずっとひかえていたのですが、最近また雪山遊びが復活したこともあり、案外安いのがあることもわかったので、このほどめでたくハンディGPSなるものを購入しました。GarminのeTrex30(英語版)で、3万円弱です。地図はとりあえずTKA PLANETの日本語表示地形図西日本版にしました。

高価なので購入をずっとひかえていたのですが、最近また雪山遊びが復活したこともあり、案外安いのがあることもわかったので、このほどめでたくハンディGPSなるものを購入しました。GarminのeTrex30(英語版)で、3万円弱です。地図はとりあえずTKA PLANETの日本語表示地形図西日本版にしました。早速行ってきましたが、いやぁとても便利ですね。現在位置がピンポイントでわかるので安心して行動できます。グローブのままでも片手で操作できますし、よく晴れた日の液晶表示でも十分に見やすいです。パソコン上に軌跡を表示できるのもいいですね。これで、スキーには重要な、木の混み具合までわかれば言うことないんだけど・・(笑)。カーナビも使わない筆者は、まだ使いこなせていないので、ボチボチ練習します (^^ヾ

問題もあります。日本語化の問題と他の用途との兼ね合いです。

・日本語化

山用にGarminは外せないようです。日本語版は高価なので英語版を買いました(ざっと、6万円 vs 3万円)。信じられないくらいローカル化が高いです。購入前、ネットの例を拝見して、(自前で日本語化できそうだなぁ)と簡単に考えていたのですが、購入後少しやってみると、今のところこの機種に限ってはそう簡単ではないようです。成功例でよくあるのは、OregonなどタッチパネルのGPSでした。

山用にGarminは外せないようです。日本語版は高価なので英語版を買いました(ざっと、6万円 vs 3万円)。信じられないくらいローカル化が高いです。購入前、ネットの例を拝見して、(自前で日本語化できそうだなぁ)と簡単に考えていたのですが、購入後少しやってみると、今のところこの機種に限ってはそう簡単ではないようです。成功例でよくあるのは、OregonなどタッチパネルのGPSでした。一般的な日本語化は、日本語フォントの導入とメニューの日本語化です(後者は必ずしも必要ではありません)。日本語化後、カシミール3Dなどパソコンから転送したポイントやルートを日本語表示できます(画像のポイント「富士山麓オウム啼く」)。ファームは英語のままなので、この機器での日本語入力や日本語検索はできません。

問題なのは、地図の日本語表示です。調べた限りでは、かなり難しそうです。実際、いどんなっぷさんのサンプル地図や こちらの地図ではできませんでした。ただ、いどんまっぷさんの台湾語サンプル地図ではそれなりに漢字?表示できるので、できないのではなく制限しているのかもしれません。

画面のTKA PLANETの地形図は、特殊な方法を用いているようです。文字がカクカクしていますし、表示する縮尺によっては崩れて読めなくなります。

GarminでもOregonなどタッチパネルのGPSでは、今のところ、日本語フォントを導入するだけで地図の日本語表示が可能なようです。

・他の用途との兼ね合い

山用途なら英語表示でもべつにかまいません。そもそも山名くらい知っていないと登れません(笑)。だけど、人間、一旦便利なものを持つと欲望は広がっていくもので、自転車用途やウォーキング用途にも使えないかと考え始めました。こうなると、地形図でなく道路地図で日本語表示したくなります。他には画面の広さも気になるところで、一般的なサイクルコンピュターはもう少し広いですね。

山用途としてはこれでよかったと思います、地形図も英語の全日本地形図のほうが安く、それでよかったかもしれません。だけど、他用途も考えると、Oregon450英語版やいっそeTrex20日本語版(ざっと4万円)に未練を感じないわけではありません(コンパス機能や高度計機能はあまり使わなさそうですから・・)。楽しさを考えるともっと広い画面が欲しいですが、電池の持ちも悪そうです。フリー地図や自作地図もぼちぼち試しているところですが、かゆいところに手が届いている有償地図のほうがいいかもしれませんね。

2012/3/1

森メディアの森様によれば2年前だったかの誘電32倍速メディアで観測された「等速焼きエラー多発事件」を境?に、スタンパは32倍速のままだけど、色素は48倍速に切り替わっている、とのことでしたね。比較的小回りの利くであろうスタンパは継続しても、大量生産となるであろう色素がそうなるのはしかたないかもしれません。

あれ以来、そのメディアが出回ればどんな酷いことになるか、楽しみ?に待っていたのですが、全然出会いません。スピンコートがやや調整されている(森様)、とのことですから、そのせいかも知れません。一方、誘電だけでなく、CMCやRitekもTDKやMAXELLの音楽メディア用に、(どこまでかはわかりませんが 笑)似たようなメディアを製造しているようですよね。

このあたり、我々には実態がわかりづらくやきもきするところですが、中身はともあれ、一応外面的には、台湾製メディアでも音楽用には比較的低倍速のメディアが使われている、ということになります。

とっくに見限った人も多いでしょうが、筆者はいまだに(誘電限定で、ですが)最近の高倍速より32倍速メディアを好むことは再三書いてきました。そこで、聴感だけでなく測定でも違いが出ないか、できれば32倍速メディアに有利な結果が出ないか(笑)、と目論んで、エラーレートの測定を探ってみました。

普通にやったのではまず違いが出ません。筆者が目をつけたのは、ちょっと古めの北川氏の48倍速メディアの音は、なぜ悪いのかです。誘電の48倍速と思われるメディアを、panasonicのUJDA310という4倍速のスリムドライブで焼いて、CDC-512(ベアドライブはTEACですよね)で計測しています。外周になるほど酷い結果になっています。

目論みとしては、「高倍速メディアでは酷いが、32倍速メディアでは酷くない」でした。ところが、実際にやってみると、我々では、高倍速メディアでも北川氏のような結果にならないんですね。

焼きに使ったのは、4倍速や8倍速、SCSIやATAPI、通常やスリム、のドライブ達です。48倍速メディアを無理に焼かせるみたいで、なるべく、壊れても惜しくないドライブを選んでいます(笑)。これらで誘電やMITSUBISHIの48倍速メディアを1〜4倍速で焼いて、[ CD/DVD Speed + Benq DW1620 ] と [ PTP + Premium2 ] でエラーレートを計ります。等速書き込みに耐え切れず停止することはよくありましたが、あんな右肩上がりは一つもありませんでした。

かすかな期待を持って北川氏と同じドライブを入手してみたんですけど、同様でした(;_;)

ここ2〜3ヶ月間ボチボチやってきましたが、我々が手軽にできる測定で違いを出すのは難しそうです。このぐらいで打ち止めにします。買ってしまったTDKやMAXELLの音楽用メディアをどうしようかな(笑)。

2012/2/27

これまでの検証で、どんな場面でも「キャッシュは音を悪くする」ことはほぼ確実だと思われます。キャッシュという仕組み自体が原因なのか、必ずメモリーを通ることが原因なのか、はたまた別の原因なのか、そのあたりはよくわかりません。「不便な方が音がいい」という原則?が、また当てはまってしまったわけで、ますます、他人様から離れていきそうですね(笑)。

Linuxにはページキャッシュと呼ばれる仕組みがあります。使用していないメインメモリーをキャッシュやバッファとして使う仕組みです。もちろん、キャッシュは読み書きを早く行うためです(バッファはどう使われてるのかなぁ)。音の比較試聴を行う場合、HDDから読んだのかキャッシュがヒットしてるのか紛らわしいので、その都度クリアしておくほうが無難だと思います(キャッシュの挙動については不審な点もあります 笑)。

データベースなど一部のソフトでは、ソフト自体にキャッシュがあるので、OSのキャッシュとかぶると何かとトラブルの元になるらしく、OSのキャッシュを介さずダイレクトに記録媒体にアクセスする手段が提供されてきたようです。主に書き込み時の問題ではないかと思います。その手段は以下の2つのようです。両者とも、キャッシュを停止させるのではなく、キャッシュをバイパスする手段です。

- RAWデバイス

- ダイレクトIO

2、はKernel2.4.10から可能になったようです。1、のように特殊なファイルシステムではなく通常のファイルシステムを用いながら、ページキャッシュをバイパスする手段です。これもソフトが対応していないといけませんが、ファイルオープンのオプションとして指定すればいいだけ?のようですから、1、より垣根が低いと思われます。とはいえ、音楽関係で対応したソフトはないでしょうから、ソースから修正して作成するのはLinux初級者にとって高い壁には違いありません(笑)。

やや昔ですが、褒めた書き込みもありますので、いつかやってみたいですねぇ。

オーディオ機器にLinuxを採用する動きもあるようですが、できればキャッシュなしでお願いします(笑)。

2012/2/24

(ON爺さんのブログがとんと更新されないな)、と思っていたら2012年は新ページになっていました。直リンクしておくと気づかない・・ (^^;;

何回も書いて恐縮ですが、つくづく、(オーディオ評論家にならなくてよかった)と思います。一見、楽して金儲けできそう(笑)ですが、メシの種であるメーカーや機器の悪口は書けないし、最近はネットというものがあるので心無い一般ユーザーからの突き上げ?が手に余ることもしばしばと思われるのです(筆者もかつてはそうだったのかなぁ ^^;;)。

クロックがデジタルオーディオのキモであることに異論はありません。長いことデジタルオーディオの主役だったCDプレーヤーは、トラポとDACが一体化していてこの問題がクローズアップされることはほとんどなかったのが、一般になかなか理解されない原因のひとつではないかと思います。

もちろん、CDトラポとDACを繋ぐデジタルケーブルひとつ採っても驚くほど音が変化するのはマニアなら十二分にわかっているでしょうが、一般ユーザーにとってDACという機器は、PCオーディオを始めたら突然現われたわけのわからない機器かと思います。

こういう方にとって、デジタル的に同じ=音も同じ、ですから、違って聴こえた場合、(何かの間違いじゃないのか?)と自分の耳を疑ってみたり、簡単に測定できることも知らずに、(デジタル的な変化が起こっているに違いない!)と考えてしまうのも尤もです。たぶん、このあたりで解らなくなっているPCオーディオユーザーは多いと思います。

このことを意識して考え始める方はいいのですが、滑稽なのは何も考えない方です。「デジタル的に同じ=音も同じ」だと思っている一方で、知らないうちに「違う」と認めていることにもなりかねません。例えば、再生ソフトで音が違う、と言ったようなことです。

10年前、「デジタル的には同じで、誰にでも違って聴こえるほどのCD-R」を作ろうとしたことがありました。63分メディアと現在の高速メディアでは月とすっぽんほどの違いがありますが、DDSドライブを使ってHDDと比べてもらったほうがなおわかるかもしれません。テープメディアを聴いてしまうと、HDDもCDも同じような音に聴こえてしまうほどです。

2012/2/22

2012/2/20

ちなみにこのサイトですが、1年毎の延長にしているので、何も書かなくなったなぁ、と思った秋には無くなるはずです。

必ず晴れる!から行こう!と思っていたのですが、あまりに冷え込みが厳しく晴天で溶けた路面が放射冷却で凍るほど怖いものはないし、スタッドレスも交換限界だし、夜分に近くで数台の玉突きがあったとニュースで聞いてしまったので、朝早く野伏岳まで行く計画は自粛しました。

必ず晴れる!から行こう!と思っていたのですが、あまりに冷え込みが厳しく晴天で溶けた路面が放射冷却で凍るほど怖いものはないし、スタッドレスも交換限界だし、夜分に近くで数台の玉突きがあったとニュースで聞いてしまったので、朝早く野伏岳まで行く計画は自粛しました。朝起きてもなんだか中途半端な気分のまま、結局、家を出たのは10時。近くをちょっとひやかすだけにしました。11時に登山口着。さすが県一の豪雪地帯だけあって4mほどの積雪があります。2時間歩いて、戻りました。中途半端な気分では忘れ物も多く、まずデジカメを忘れました。これはまだ良いほうで、滑る時になったらワックスを忘れたことに気づきました。春先の雪ならいざ知らず、こういう時期の雪はスキーにだんごのようについて、困りました。長い距離なら致命的な忘れ物になるところでしたが、幸い、5〜6回の除去作業の後、雪質も変わって、くっつかなくなりました。

こんなことができるのも、あと数年かと思うので、しばらく中断していましたが、やれるうちにもう少しやっておきたい、と思うようになりました。

2012/2/14

10分ほど走って、除雪終了地点に車を留めました。3人で屋根の雪降ろしをしている家がありましたが、積雪状態と除雪用具から診て、普段は町に住んでいるように思われました。休日を利用して、もう住まなくなった田舎の家の雪降ろしに来たのでしょう。声をかけて傍を通り抜け、雪の上でスノーシューを履きます。湿っているくせに一歩一歩がもぐります。あまりうれしくない雪ですね。林道を外れ杉林に入ると、締って歩きやすくなりました。上手に撮れませんでしたが、途中、雄の雉を見かけました。1時間ほどの軽い散歩でした。

10分ほど走って、除雪終了地点に車を留めました。3人で屋根の雪降ろしをしている家がありましたが、積雪状態と除雪用具から診て、普段は町に住んでいるように思われました。休日を利用して、もう住まなくなった田舎の家の雪降ろしに来たのでしょう。声をかけて傍を通り抜け、雪の上でスノーシューを履きます。湿っているくせに一歩一歩がもぐります。あまりうれしくない雪ですね。林道を外れ杉林に入ると、締って歩きやすくなりました。上手に撮れませんでしたが、途中、雄の雉を見かけました。1時間ほどの軽い散歩でした。

水仙まつりはとっくに終わったようですが、妻と越前岬に行ってきました。もう消えていましたが、あいにく、ほとんどの水仙が雪で倒れたようで、寝ていました (^^;;

水仙まつりはとっくに終わったようですが、妻と越前岬に行ってきました。もう消えていましたが、あいにく、ほとんどの水仙が雪で倒れたようで、寝ていました (^^;;2012/2/6

かなり雪が積もったところもあるようですね。筆者のところは、まあ、普通でしょうか。平年より多いですが130cmぐらいですから驚くほどではありません。日曜日の午前中は晴れ間も見え、市のブルドーザーも来たので、家の前の雪を道に出したらごっそり取って行ってくれました。

かなり雪が積もったところもあるようですね。筆者のところは、まあ、普通でしょうか。平年より多いですが130cmぐらいですから驚くほどではありません。日曜日の午前中は晴れ間も見え、市のブルドーザーも来たので、家の前の雪を道に出したらごっそり取って行ってくれました。

画像は、湧き水で融雪している様子です。右下から伸びる黒いパイプから水が流れています。

息子の所属する合唱団をご指導いただいている波多野睦美さんがどんな方か気になったので年末に1枚買って、また2枚目を買いました。標題の通り、代表的な古めの日本歌曲がズラリ並んでいます。とても良いので、このところ車でずっと聴いています。日本人が歌っても日本歌曲のCDはがっかりすることが多いですが、これはそんなことありません。コピーして娘に送ったら、中田喜直の「霧と話した」を歌いたいそうです。やっぱりね。これを聴いた女の子なら絶対歌いたくなると思ってました(笑)。筆者は團伊玖磨の「子守唄」ですかねぇ。ただ・・、唯一にして最大の欠点は・・、CCCDであることです。TDK8倍速メディアにコピーしてから聴いてます (^^;;

なので、少し無理をしても、3月11日の「ハルモニア・アンサンブル × 波多野睦美 〜高橋悠治を歌う〜」に行くことにしました。息子も本業が忙しそうで、歌うのが次第に厳しくなりそうですから。

2012/1/30

上がってみても大したことはありません。だいたい1mぐらいですかね。広くもないので、道路側になるべく雪を落とさないように苦労しても、1時間で終わりました。お天気も良かったし、気持ちいいですね。落とした雪を消すほうが時間がかかりますが、まあ、ぼちぼち。今週、どのくらい降るでしょうか。皆様もお気をつけ下さい。

土曜日はあまりお天気が良かったので、つられるように、スノーシューを買いました。雪降ろしの後、近所を散策に出かけました。普段の長靴にセットしただけ、という簡便さです。

土曜日はあまりお天気が良かったので、つられるように、スノーシューを買いました。雪降ろしの後、近所を散策に出かけました。普段の長靴にセットしただけ、という簡便さです。スキーより軽いし短いので軽快ですが、踏み込んだ時グッと潜るので、そこでロスがあります。試しに斜面も登ってみましたが、幅が広いので、急な斜面はきつそうです。長靴は中で足が踊るので斜面には登山靴の方が良さそうです。何事も得手不得手がありそうですね。スキーの技術は不要ですから、比較的緩やかな雪上散歩を楽しむのに良さそうです。画像を良く見ると、バンドの関係で、左右逆に履くべきなのがわかると思います (^^;;

次の日も、お昼を済ませてから散歩です。10分ほど車を走らせ、除雪終了地点から滝までの1kmです。いつもなら歩いてそんなにかからないし、車も通れる道ですが、比較的乾いた雪を一歩一歩踏みしめるように歩くと、1時間を要しました。誰もいない川沿いの林はとても静かでした。

2012/1/25

雪が降りました。まだ降っています。今年は北海道や東北で雪が多いものの、こちら北陸では(いつもより少ないなぁ)と思っていたのですが、さて、今週どこまで積もるでしょうか。皆様も気をつけて下さいね。

掲示板で書いたように、Linuxのページ・キャッシュを停止できないか調べているのですが、難しそうです。キャッシュをバイパスできるようなのですが、これもLinux万年初級者の筆者には難しそうです。いづれまた (^^;;

(ページ・キャッシュとは・・、いちおう書いておきますと、Linuxでは、余っているメインメモリーをキャッシュやバッファとして使用するんですね)

環境は1/12と同じですが、voyageMPDは0.8を新規にインストールしました。バッファを1024に変更しただけで、後はそのまま使います。mpc play でローカルのWAVを再生します。また、比較のため、mpdを介さず、直接 aplay で再生します。これはビット・エクザクトを確保するため、サウンドデバイスを直指定しました(以前使っていた RATOCのRAL-24192UT1 ではこうはいきません)。GeeXboX1.0はCD起動で、起動完了後にメディアは排出されます。CPUキャッシュはL1もL2もDisableです。ページ・キャッシュの影響を避けるため、voyageMPDでは、再生の前にキャッシュをクリアします。GeeXboxではコマンドが使えないので、状況がわかりませんが、同じ曲を再生しないようにしました (^^;;

voyageMPDでmpc play (mpdを使用するということです)で再生すると、

音は、前回と同じく、voyageMPD0.8 < GeeXbox1.0 です。だいぶちがいます。

mpc play でなく、aplay で再生すると、だいたい voyageMPD0.8 = GeeXbox1.0 です。

音の傾向は異なります。すっきりして周波数バランスもフラットなGeeXbox、ややこってりして中〜低域が厚いvoyageMPD、といった感じです。mpdをstopしても、変化は無さそうでした。

この結果より、以下のように思われます。

・mpdの負荷はさほど影響ないが、再生にmpdを介することで、音に影響が出る。

・mpdは便利だが、音質重視なら、使わないほうが良さそう。

・かと言って、再生のたびに1曲づつ指定するのもなぁ(笑)。

・GeeXboxの音がすっきりしているのは、OSがすべてメモリーに載っているからかもしれません。

2012/1/23

幸せな時間でした。近くにいらっしゃるというので、息子の声楽の師匠の演奏会に行ってきました。地元演奏家の第一部終了後、10分の休憩を挟んで、第二部の特別ゲスト編です。

まばらな客席の6行目ほどに座ると前には誰もいません。肩の凝らない演奏会ということで、最初の「待ちぼうけ」から、身振り手振りやアドリブの口笛など交え、場面が鮮やかに浮かぶほど、ユーモラスでした。何度笑ったことか。子供もお年寄りも多いなか、最高のツカミです(笑)。

この後、お話も交えながら、日本歌曲4曲、仏西伊などの歌曲やオペラアリア4曲、アンコールに3曲、時には最高にユーモラスに、時には朗々と歌われた歌は延髄にジーンときました。音楽を一瞬でわからせてしまうのもさることながら、飾らないお人柄が滲み出ていますね。いやぁ、息子もいい師匠にめぐり合えたもんです。

終わった後ロビーにでていらしゃったので、挨拶。4年前にご自宅にお邪魔した時は、暗かったし、レッスン中でもありそそくさと後にしたので、じっくりお顔を拝見するのは初めてです。握手した大きな手はしっとりしていました。手土産を渡し、写真をお願いした後、帰途につきました。

2012/1/19 その2

どうも、486やPentiumではCPUに内蔵されているのはL1キャッシュだけで、L2はマザボにあるようですね。だからInternalとExternalなのか。

2012/1/19

Enableの起動が1分50秒のところ、Disableの起動は2分20秒でした。音は、やはり、Disableのほうがクリアですね。ただ・・、申し上げ難いのですが・・、今回最初に見た時、Disableになっていました。つまり、知らないうちに既に対策済みだったんですね (^^ヾ

簡単に書けば以上のようになるのですが、ここ数ヶ月使っていなかったせいか、いろいろトラブルがあり、古い機材を使う面白さ?を味わいました(笑)。

- マザボのBIOS設定には入れるがメディアから起動しようとしない。→ 放置しておいたら2日後に解消。

- 読みドライブ(Plextor PX-32TS)、焼きドライブ(同 PX-R412C)がメディアをマウントしない。→ とりあえずドライブ交換。

- それぞれ SONY CDU-415/Plextor PX-W8220Tで等速書き込みしている途中で終了してしまう。→日を変えて何回か焼くうちに解消。

また、古い機材やメディアを保存しておくだけでそのままダメになってしまっては、機材やメディアが可哀想に思えてきましたので、これからはもっと使っていこうかと思いました。

他の486マザボのBIOSも見てみようかと思いますが、そもそも古すぎて動作すら危ぶまれるマザボばかりですから、さて・・ (^^;;

2012/1/13

ASUSの古〜いBaby-ATマザーP/I-P55T2P4を使って標題のお試しです。

BIOSではCPU Internal Cache とExternal Cache の項目があります。CPUだけでなくマザボ上にもキャッシュがあるので、External Cacheがどのキャッシュを指しているのかよくわかりませんが、とりあえず、両方Enable(通常)と両方Disableとを比較しました。紛らわしいので、標題はそのままにしておきます(笑)。

通常、2分50秒で起動するところ、14分かかりました (^^ヾ 起動の各フェーズにも時間がかかります。起動してからはコマンド操作のせいか、動作が遅いとも思われません(ま、ファイルコピーなどは遅いでしょうが・・)。44.1kHz 16bit stereo 、のWAVを聴きます。

元々、低スペックPCとvoyageMPDのおかげで、「その4」より豊かな音なのですが、Disableにしたことで、天井と音場が拡がります。高域も出てきます。生々しい、と言いたいところですが、「その2」で聴いたGeeXboxの音を忘れていないせいか、voyageMPDの中域重視と分解能の低さ?が気になります。この環境ならもっといけるのではないか?、という思いが抜けません。高望みですかね(笑)。ちなみに以前確認もしましたが、この環境でGeeXboxは使えないはずです。

次は 80486+VineLinux1.1 でCDコピーの予定ですが、起動にはいったいどれだけかかるでしょうか(笑)。

2012/1/12

なお、voyageMPDですがいつものRATOCのRAL-24192UT1ではなく、今回サウンドデバイスは玄人志向のCMI8738-6CHLPという安価なPCIカードを使っています。GeeXboxと比較するためもありますが、なんか最近、USBはどことなく弱気な音に思えてきたせいもあります。PCIのほうが落ち着くんですよね。FireWireも試してみたいところですが、Linuxではalsaのほうが取り組みやすいみたいですし・・。

2012/1/11

昨年家庭内が大きく変わったのは、家に子供がいなくなったこと、父母の老齢化が進んだこと、でしょうか。集落の初寄り合い(という会議)の後、お酒を飲みながら話していたら、20年後の日本の山漁村はどうなっているだろうか、という話には皆ため息でした。その頃、筆者は(生きているとしたら)どうしているでしょうか・・。

個人的には、この1年で体重が6kg減ったことが大きいですね。そのほとんどは2ヶ月間で達成されましたが、10月の健康診断ではここ数年数箇所あった要検査の*マークがすべて消えました。逆に息子がかなり肥ってきて、年末に帰ってきた姿はアザラシかトドみたいでした。彼女に愛想つかされないのが不思議なくらいです(笑)。運動もさることながら、食生活を改善して欲しいですが、こればかりは本人次第ですので、あまりうるさくは言わないようにします。

その息子と年末に海岸までドライブしてきました。自分たちのCDをじっくり聴くのはこれが初めてらしく、「本物よりよくできてる」と笑っていました。本邦の合唱CDとしてはよく売れているそうです。「(合唱界では)有名になっちゃったけど、まだまだなところだらけ」「これからは選曲で方向性を示さなければ」など、心配はなさそうでした。

3月の合同演奏会に興味を持って買っておいた波多野睦美さんと高橋悠治さんのCDをかけたら、波多野さんの自然で美しい声と歌唱に聞惚れ、高橋さんのピアノは初めて聴いたらしく(あんな浮浪者みたいなおっちゃん[失礼 ^^;;]が、こんなすげーピアノを弾くとは・・)と絶句でした(笑)。

娘はよく練習していました。こっちでは集中しやすいのでしょう。息子も学者の卵になりかけですし、お互い、今はじっと力を蓄える時期ですね。

2012/1/9

同様に音はクリアです。ただ・・、環境のアラも明らかになってくるようで、総合的な使いこなしが大切なように思われました。

2012/1/6

Windows2000では起動しなかったので、再生専用の軽いLinuxを試してみました。LiveCDですので、CDから起動して使います。詳しく?は、「GeeXboxでPC-Audioをしてみる」をご覧下さい。PCは同じですが、サウンドデバイスは玄人志向のCMI8738-6CHLPです。GeeXboxは1.00を使いました。

Windows2000では起動しなかったので、再生専用の軽いLinuxを試してみました。LiveCDですので、CDから起動して使います。詳しく?は、「GeeXboxでPC-Audioをしてみる」をご覧下さい。PCは同じですが、サウンドデバイスは玄人志向のCMI8738-6CHLPです。GeeXboxは1.00を使いました。期待して試してみたものの、起動時に無表示の画面が長く続いて、(やっぱりダメだったか・・)と思った頃、ようやく起動完了してCDを吐き出しました。起動時間が通常37秒のところ、3分40秒かかっていました。起動は遅いですが、起動してからの操作に困ることははないようでした。

元々軽いOSであることも幸いしてか、音はクリアというより生々しいです。使うことができる環境は少ないかもしれませんが、久々に強力なカードを手にしたようです。同じ環境でCDも聴いてみましたが、思ったほど明瞭な音ではなかったので、今度は使用したDVDドライブのリード・キャッシュがとても気になりました(笑)。

2012/1/5

HDDからブートするものの、「起動中です」のまま、だんまりです (^^;; 数時間経っても変化がないので、電源を切りました。その後、2回やっても同様でした(笑)。

Windows7のレジストリ修正でL2キャッシュ量変更の話題もあるようなので、もしかして停止も可能かも知れませんが、よくわかりません。

ま、キャッシュより、PCのロースペック化のほうが効く、と再々々・・・・確認しましたが・・ (^^ヾ

2012/1/3

皆様明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。 <m(__)m>

先のディスク・キャッシュもそうでしたが、どうも、キャッシュがないほうが音には良さそうです。今回のはWindows軽量化のために既にやられている方もいらっしゃるでしょうね。ただ、これらの停止にはいろいろ意見もあるようです。しばらく様子を見ることにします。

ここまで来ると、CPUのL1、L2キャッシュも気になりますが、さすがにこれはかなりパフォーマンスが落ちるでしょうねぇ (^^;;

2011/12/31

パッと思いつくのは、まず以下のようなところでしょうか。

- ディスク・キャッシュ

- Windows7のシステム・キャッシュ(SuperFetch)

- 再生ソフトのバッファ

・試聴

つまり、ディスク読み出しとキャッシュ読み出しの違いです。先のテストではほとんど意識していなかったのですが、せめてもの救いは交互に試聴したことでしょうか(笑)。ST3500320ASのディスク・キャッシュは32MBです。SuperFetchの影響でしょうか、HDDランプがしゅっちゅう点灯しますので、なんだかよくわかりませんが、とりあえず同じ音声ファイルを、初回・次回、などで比較しました。

若干違うような気もしますが、よくわかりませんでした (^^;; 何回も聴き直せないのがつらいです。今後の継続審議ですね。

CDイメージを焼いたCD-RWで起動して、読み書きともキャッシュEnableのチェックを外します。SeagateのST3500320AS 500GBも認識はされましたが32MBのはずのキャッシュは0MBと表示されちゃってます(笑)。

音はクリアでした。ずっとこっちのほうがいいですね。ただ、HDDのアラも見えてくるような気がします (^^;;

昔は、AAMという静音化ツールを(CD-Rの音質のために)使っていたのですが、もうないですね。ただ、SmartをDisableとか、最大転送速度を落とすとか、いろいろ面白そうです。

ちなみに、このHDDでも外周・内周の音を聴きました。先のSeagateほどの違いはないと思いますが、内周のほうがやっぱ細身に感じてしまいます。ただ 、今度はある程度好感が持てる細身でした(笑)。

2011/12/27

昨日書いておきましたが、これは個人的なミクロスケールを使った場合です。「HDDごとの音の違いなんてあるわけない!!」という方は、さらにミクロな話ですので、読み飛ばして下さい (^^ヾ

SDHCカードと同じように、空き領域にすべて0を書き込んだ場合は、はっきりくっきり、空き領域にすべて255を書き込んだ場合は、やわらか、な傾向を聴くことができました。が、両者にSDHCカードほどの差はなさそうでした。

500GBの1%にも満たない領域だけのことです。500GB ALL でやってみたいところですが、空き領域の書き込みに今でも3〜4分かかっていることから考えて、ALLでは数時間になると思われるので、微妙なわりに時間が開きすぎて、聴き比べにさっぱり自信がありません(笑)。

かないまる氏の書き方だと、ファイル1つ追加しても変化があるような風だったので(あれはフラッシュメモリーでかな?)、今度は隣の磁気の影響を確認してみました。新たに追加した4Gのパーティションで行います。

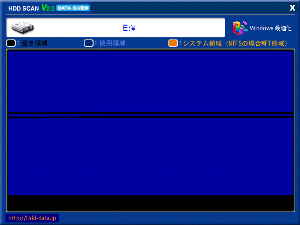

かないまる氏の書き方だと、ファイル1つ追加しても変化があるような風だったので(あれはフラッシュメモリーでかな?)、今度は隣の磁気の影響を確認してみました。新たに追加した4Gのパーティションで行います。左の画像で説明します。真ん中に青く一筋あるのが試聴対象のWAVEファイル35MB。その前後は50MBづつの空き領域。その外の青い部分は-10dBのピンクノイズ(efuさんのWaveGeneで作成)で埋め尽くしています。いままでと同様に、曲前後の空き領域に0を書き込んだり255を書き込んだりして、WAVEを比較試聴しました。

音の傾向はいままでと同様でした。その違いの程度が、パーティション全体の時と比べてどうなのか、判断がつきませんでした(後述)。

あまり大きな違いでもないし、これは0か255という極端な場合ですので、実際にはほとんど気にすることもないし、気にしても始まらない、ように思います。例えば、ファイルの間に50MBづつ空き領域を入れよう、な〜んて、現実的じゃないですよね(笑)。凝った場合には、以下のようなことを楽しんでもいいかも知れません (^^;;

- 新品や使い古したHDDは、メンテナンスのため、空き領域に好みの数値を書き込んでおく(乱数か128が無難?)。

- 積極的な使い方として、再生専用のパーティションを設け、空き領域の値で微妙な音質をコントロールする?(爆)。

環境は上記同様です。最初のパーティションを使いました。Windowsの制限なのかエクスプローラーの制限なのか、ファイル名/フォルダ名は255文字、パス名は260文字まで、ということらしいですね。

[1]と言う名のフォルダーを123階層作成。123階層目に[1.WAV]を置きました。つまり、E:\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\1\・・\1\1\1.WAVとなり、パス名は254文字です。ファイルを、ルートに移動したり、123階層目に戻したりして、試聴しました。ショートカットを使うとファイル指定が簡単なのですが、いちおう念のため、それはしないで頑張ってみました (^^;;

ミクロスケールでは、これも違いがありました。123階層目の1.WAVのほうが音が濁るというか篭るというか厚くなりました。

さらに、ルートで、1.WAVというファイルと12345678901234567890・・12345.WAVという、ファイル名が249文字、の間でリネームを繰り返して試聴しました。上記の深い階層と同じような音だと思いました。

同じパーティション内で移動したり、リネームしたりしても、ファイル本体の移動は起きないので、これはソフトのファイル名の扱いなどに拠るのでしょうか?? 正直なところ、最初聴いた時は(ありえない)と思いました。まだ、カルチャーショック?の中にいます (^^;; でも、まあ、そんなに大きな違いでもないし、普通、そんな深い階層に保存しないし、そんな長いファイル名もつけないですよね(笑)。

テストを続けている中で、どうも最初のパーティションと次のパーティションとで音が違うように思えてきました。それで、今度は極端に、500GBの最初と最後の位置で比較をしてみました。

- 4GBパーティションを500GBHDDの最初と最後に作る。

- FAT32でフォーマット

- それぞれ4GBの中ほどに35MBのWAVEを配置する。他は空き領域。

- 2つのパーティションの空き領域すべてに0を書き込む。

- 2つのファイルを比較試聴する。

確か、HDDではCD-Rとは逆に外周部からスタートすると思うのですが、外周部 > 内周部、と言えるのでしょうか? 単純には「定記録密度方式」で、線記録密度は均一化されていると理解しているのですが、もう少し勉強してみようかと思います。

あまりミクロなことを続けてもしんどいだけだし、どうしようもないこともあるので、今後はHDDの外周内周の違いをもう少しやってみようかと思ってます。HDDもけっこうデリケートだと思いましたが、細かいことはあまり気にしないほうがよさそうですね(笑)。

ここ1週間あまりの取り組みを書きましたが、筆者の思い違い、プラシーボ、実は筆者環境だけのこと、という恐れもあるので、興味ある方はお試し下さいませ。

2011/12/26

- 非常に個人的なこだわりを持ってわずかな違いも聴き逃すまいとする耳 → ミクロなスケール

- 普通の人?が聴いたらどう感じるだろうかという視点に立った大雑把な耳 → マクロなスケール

あ、スケールと言っても、耳あかのことではなく、物差しのことですので・・(笑)。

2011/12/21

(2011/12/23 追記)掲示板でご指摘いただきましたが、HDDじゃないからシークはしませんね (^^;;

2011/12/20

少し雪が降りました。家の左右の雪囲いをしました。これから少しづつ寒くなってきますね。夜は早く布団に入ればいいのに、極楽のような炬燵でつい寝過ごしてしまう自堕落な筆者です (^^;; 皆様いかがお過ごしでしょうか。

SDHCカードに白芝クラス10の4G、PISENのメモリーカードリーダー、PCはCPUにCore2Duo 8400E、マザボにASUS P5Q、OSにWindows7 Home Premium、の普段使っているPCでちょっとだけ軽量化。USB-DACにRATOC RAL-24192UT1、ヘッドフォンに古いけど最近愛用しているYAMAHAのHP-1。再生ソフトはuLilithでWASAPI排他モード、媒体の違いを際立たせようとバッファは最低の200ms。以下、手順。

- SDHCカードをFAT32でフォーマット

- 1Gほどのファイルをコピーした後、比較するWAVEファイルをコピー。のち、1Gほどのファイルを削除して、WAVEファイルだけにする。(なるべく内部に配置するための気休め ^^;;)

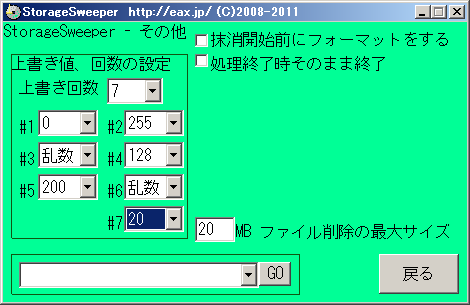

- StorageSweeperを使って、SDHCカードの空き領域すべてに0(0x00)を書き込む。そして試聴。

- 同様に、SDHCカードの空き領域すべてに255(0xff)を書き込む。そして試聴。

- 3〜4を、気侭にのんびりと気の済むまで、繰り返す。

StorageSweeperはいわゆるHDD消去ソフトですが、書き込む値が任意に選べるので、こういう目的にはとても重宝しました。ただし、(計測はしていないので、見当ですが)0値や255値の書き込みには3〜4分程、乱数書き込みには10分程を要しました。

StorageSweeperはいわゆるHDD消去ソフトですが、書き込む値が任意に選べるので、こういう目的にはとても重宝しました。ただし、(計測はしていないので、見当ですが)0値や255値の書き込みには3〜4分程、乱数書き込みには10分程を要しました。余談ですが、待ち時間の間に前回の音を忘れてしまうんじゃないかと思って、似たような音の白芝クラス6も併用してみたのですが、メディア毎の音の違いもあって何を聴いているのかわからなくなってしまったので、潔く諦めて同じカードで行うことにしました (^^;;

作成 2010/2/4

作成 2010/2/4