2015/12/31

クリスマスコンサートへ行った。娘が打楽器で出ていた。彼氏もギターで出ていた。良いコンサートだった。当たり前のことだが、親と子は同じ人生を歩むことが出来ないことがようやくわかった。とても寂しかった。

2015/12/23

自然栽培3年目が終わった。2年目と大差なかったような気もする(笑)。

- ナス、きゅうり、も種から育てた。市販の苗を買うのと違って品種は自由に選べるが、種を繋いでいこうとすると最初の選定が肝心。けど、よくわからない(笑)。伝統野菜を選んだら生育旺盛だった。種を採った。

- じゃがいもと長ネギの交互作を本格的に始めた。おかげでネギ三昧になった(笑)。

- 肥料(補いとも言うが)にそれほど頼らなくてもいけそうな感じがしてきた(玉ねぎは別)。

- 無肥料栽培種子を購入して蒔いてみた。市販の種より育ちやすいような気もする。

- 秋蒔きの葉物は早く蒔くと虫にやられ、遅く蒔くと十分育たないうちに雪が降る。来年は虫避けネットを使ってみる。

- まだまだ土が硬いな、と思う。場所によってだいぶムラがあるが、昔から野菜を作っていた場所のほうが育ちやすい。

- 輪作か連作か、まだ決まらない。適当にやることにする。

自然栽培と言うと、おこがましいような気もする。放任ではなく草の管理はするので自然そのままではない。「草生栽培」が正確かも知れない。でも、聞きなれないだろうから、説明するのが面倒くさい。

「自然栽培」もけっこう誤解されている。知らない人は、草ボウボウの畑で種を振りまくだけというようなイメージを持ったりするが、実際にはそんな人はほぼいない。小さいうちは草を刈るなどして助けるし、草を生やさないやりかたをする人もいる。

肥料をやらないと育たない、も勘違い。そりゃ人間が高度に品種改良した野菜ならそうかも知れないが、多くの野菜は肥料なしで育つ。学校で習ったように、植物は光合成などで自ら育つ力を持っている。

ただし、健康な種であることが条件だ。多くの肥料や水で育てられた野菜は過保護で育つ。過保護で稔った種は過保護でしか育たない。ほとんどは規格品としてハウスで形よく作られる野菜用の種になってしまっている。いまや種はF1種が多いし、モンサントに象徴される多国籍企業が復興支援と称して世界各地に、除草剤とその除草剤に耐性を持つ遺伝子組換え種子をセットで売りつけているらしい。人類が太古の昔から引き継いできた作物の種は、危機に晒されていると言っていい。

まだペーペーですが、大手を振ってこう言える日はいつになるのかな (^^ゞ

2015/12/22

自衛消防の本年最後の放水訓練の後、氷見に出かけました。立山を始めとする北アルプス北部の山々が海から立ち上がったようにくっきり見えました。絶景です。到着するまでこれを忘れていましたが、雨雪が多い北陸には、今日は当たりの日ですね。

自衛消防の本年最後の放水訓練の後、氷見に出かけました。立山を始めとする北アルプス北部の山々が海から立ち上がったようにくっきり見えました。絶景です。到着するまでこれを忘れていましたが、雨雪が多い北陸には、今日は当たりの日ですね。

この中では、やはり、早月尾根を登った剣岳が思い出深いですね(中央付近の雪があまりついていない山で、正面に見える尾根)。

藤子不二雄Aの出身地ということで、はっとり君などキャラクターが通りを彩っていましたが、シャッターを閉めているお店がほとんどで、商店街の空洞化がかなり進んでいました。せっかく来たんだからと、とても混雑していていかにも観光客相手の道の駅を避けて地元商店街で食べようとしたんですが、適当なお店を見つける前におなかがペッコペコに・・(笑)。

2015/12/18

2015/12/16

この知恵袋のaramurinさんです。やっぱ、測定は大事ですね。

2015/12/15

雪囲いはしましたが、枠だけでパネルをあてていません。ようやく妻の新車にもスタッドレスを履かせました。畑のネギを抜いて、プランターにぎっしりと植え替えました。畑にはまだ、白菜、小松菜、菜花、大根、キャベツ、ブロッコリー、が残っています。昨年は12月初旬から根雪になりましたけどね。

雪囲いはしましたが、枠だけでパネルをあてていません。ようやく妻の新車にもスタッドレスを履かせました。畑のネギを抜いて、プランターにぎっしりと植え替えました。畑にはまだ、白菜、小松菜、菜花、大根、キャベツ、ブロッコリー、が残っています。昨年は12月初旬から根雪になりましたけどね。

留学中なのでちょっと複雑でしたが、筆者と同じくZenfone2Laserとしました。米ではHanaCellのプリペイド+、日本ではIIJmioを使います。ZenfoneのSIM2枚挿しに期待していたのですが、どうやらSIM2スロットはG2専用のようで、日本ではDOCOMOのG3/G4回線を使うはずのHanaCellが電波を掴めません(SIM1スロットならOKです)。SIM1にIIJmio、SIM2にHanaCellを挿していますが、日本ではIIJmioしか使えない状態です。P8LiteのデュアルSIMは両方ともG3/G4対応らしいので購入も検討したのですが、どうせ日米で片方のSIMしか使わないので、これで続行となりました。

案外簡単に連絡先などはコピーできましたが、iOSからAndroidへ変わるとLINEのトーク履歴がコピーできないようですね。

同じ職場で約1名、ガラケーの方がおり、スマホの話題になったのでSIMフリーの紹介もしましたが、結局奥様と二人でDOCOMOになったようです。家電店で扱っているとはいえ、即日開通できるショップはほとんどないですし、ショップサポートはほとんど期待できませんし、まだまだ普及には時間がかかりそうです。

あ、それから、IP電話です。

LaLaCallをここ1ヶ月試していましたが、諦めました。山間部にある我が家では着信しなかったり、雑音が酷かったり、移動中は繋がらなかったり、ということが頻繁にありました。基本料金が高くなりますが、つながりやすい普通の電話は外せないようです。家族とはなるべくLineで、家族以外とはなるべく(発信専用ですが)LineOutで、着信は普通の電話で、と目論むようになりました。

2015/12/9

巷では今年の天候が良すぎて大根が育ちすぎて農家が苦労しているようです。我が家では育ち過ぎということもなく何も困っていませんが、不思議なことがあります。大根がすぐ煮えて柔らかいのです。おかげで、料理の際、材料の投入順に影響を与えています(笑)。

肥料でふやけすぎてもいません。大根おろしを作ると、市販大根の1/3で同じかさになります。自然栽培だから? いや、昨年まではむしろなかなか煮えず、堅かったのです。

なぜだろう、なぜかしら。

2015/12/8

同志社女子大の栄光館です。同志社のシンボルというレトロなホールで、昭和7年に建てられた国の有形文化財です。綾瀬はるかさんで大河ドラマの主人公になった、かの新島八重の葬儀もここで行われたそうです。

同志社女子大の栄光館です。同志社のシンボルというレトロなホールで、昭和7年に建てられた国の有形文化財です。綾瀬はるかさんで大河ドラマの主人公になった、かの新島八重の葬儀もここで行われたそうです。

ひょんなご縁で娘がこの歴史と伝統あるホールで演奏させていただけることになり、琵琶湖の西回りルートで出かけました。下道になりますが、京都中心部なら北陸からでも東回りの高速を駆使するのと時間はあまり変わらないのです。娘はこのために、年末より早く帰国しています。

紅葉が綺麗な近くの相国寺をめぐった後、栄光館へ。同志社の壮大なレンガ作りの建物を通りから拝見はしていましたが、入ったのは初めてです。開場の2時にはもう少々ありますが、すでに30人ぐらいの方が並んでいらっしゃいました。訪いを入れてチケットをいただくと出演者の親だとバレてしまい、丁重なご挨拶をいただきました。大学の紹介で出演が決まったものと思っていたのですが、そうではなく、先のコンサートを聴いていただいたからのようです。有難うございます。

時代が時代なので、座席は混んでいて狭いです。2階席に上がったら、落下防止の柵がじゃまですが、ほとんど人も上がってこず、ゆったりと聴けました。設置されているパイプオルガンを使ったミサなんかも聴いてみたいですね。

ソロが半分、大学後輩とのデュオが半分でした。クラシックやマリンバを聞き慣れない客層を考慮して、親しみやすい選曲になっていたようです。わずか数ヶ月ですが、演奏がどっしりしてきたというか、学生というより演奏家の演奏になってきたかも知れません。バッハのコラールやアンコールなどは、やはり、声楽をやっていたことが生きているようです。今回は、合間におしゃべりもあり、なかなか良かったと思います。

遠いのに、幼馴染、中学校の先輩(同志社女子大卒を含む)、小学校の担任の先生、などなど来ていただき有難かったです。

帰りも同じ道で、高島市のCOCOSで暖かい晩御飯をいただいてから帰りました。

2015/12/5

昔は気にならなかったのですが、最近、色々見直す時に僅かな月々の料金の違いが気になるようになってきました。

携帯の保証も月あたり300円なら、年に3,600円、10年で36,000円、30年で108,000円、これが夫婦ならその倍の216,000円になります。先に決めた終身保険も、月に1,000円違うと、30年で360,000円の違いになります。30年という計算は、どうなるかは神のみぞ知るですが、いちおう90歳までは生きるつもりだからです (^^ゞ

退職金がドドーンと入ったものの、今後大きな変化がなければ大きな収入を得ることはないでしょうから財産はほぼ固定されたわけで、まだ自立していない息子娘に割く分を確保した後の残りを食いつぶしていくしかなく、どうもこういう思考になっていくようです(笑)。

2015/11/28 その3

前に書いた、こちらにあった店を閉めて奥様のご実家である広島県福山市に移ったパン屋さん「ペール・メール」がオープンしていました。お値段はやや高めですが、そんじょそこらにないホントにおいしいパン屋さんですので、近くの人はぜひ寄ってみて下さい。ハード系のパンが多いです。

妻の一番のお気に入りはペイザンヌという全粒粉で天然酵母50%使用の食パンでした。卵も牛乳も使っていません。筆者は、カンパーニュという大きくて丸い天然酵母100%のパンが最もお気に入りですが、毎日焼いていないし高いので、1/4や1/2カットで時々買うぐらいでした (^^ゞ あと、クルミ入りの食パンや100時間発酵のバゲットもいいですねぇ。などなど・・。年に一度くらいは送ってもらおうかな?(笑)。

2015/11/28 その2

冬籠りに入ろうとする?家の前の畑です。

冬籠りに入ろうとする?家の前の畑です。

大根や小松菜など野菜は残っていますが、おおむね草に覆われています。地力が十分でないと思われる畝には、草の下に米糠を撒いたり、たっぷりの草を積んであります。

肥料は米糠と油粕しか使いませんが、今年は夏野菜の初期生育のために春先に使っただけで暖かくなってからは使いませんでした。ようやく虫が来なくなった11月末に来年の準備のために使ったぐらいです。来年もこんな循環でなんとかやっていけそうです。

実が成る夏野菜は、本来であれば実が初期生育の栄養となるはずですから、これはこれで自然の理にかなっていると思うのですが・・。

自分で育てたという依怙贔屓?もあるはずですが、最近なんだか自分ちの野菜がとてもおいしく感じられます。肥料に頼らない野菜本来の味になってきたのでしょうか?????? (^^ゞ

2015/11/28

この前、妻の実家がある小松市の駅前を久しぶりに一人で散策しました。戦災を免れて古い通りが残っていた市内も、いまでは太い道路が通ったり、駅前の空洞化が進んでデパートが無くなったりと、だいぶ様変わりしていました。

この前、妻の実家がある小松市の駅前を久しぶりに一人で散策しました。戦災を免れて古い通りが残っていた市内も、いまでは太い道路が通ったり、駅前の空洞化が進んでデパートが無くなったりと、だいぶ様変わりしていました。

かつての賑やかな商店街も寂しくなっていましたが、その中で懐かしいお店「すみげん」を見つけ、ぶらっと入って買ってきたのが写真のふぐの粕漬けです。

実は筆者、この店にあまり入ったことはありません。それでも懐かしく思うのは、今は亡き義父が(断っても断っても押し売りのように届けに来た 笑)お歳暮にここのふぐの粕漬けを欠かさなかったからです。久しぶりにおいしくいただきました。

だったんです。ついに来たか、というかんじです。退職です。

社長から感謝状をいただき、あらかじめ自分で選んでおいた記念品(山用の時計)をいただき、退職金は来週あたりに入るはずです。来週からも同じ職場同じ仕事を続けますが、もう正社員じゃあありません。さて、これからどうしましょうかねぇ。

今日は父の命日ですねぇ。2年経ちました。

2015/11/25

妻の車が替わりました。2年目に豪雨に見舞われたVitzのエンジンやミッションを今は亡き義父がばらして使ってはや10年、20万キロ以上走破してついに廃車となりました。修理が高くつくんですね。今度は軽にしようと二人でディーラーを回って、結局ワゴンRに。土曜日に新車が到着したので、せっせとガラスコーティングして、東京へ行っていた妻の帰宅を待ちました。月曜日に二人で乗ってみましたが、やはり軽は軽の乗り心地でした(グレードが違うと違うかもしれませんが、FXの4WDです)。

筆者のレガシィも30万キロほど乗ってボロボロで、来年には買い換えようかと思い、物色中です。ただ、所有者が義父になってるので、廃車が面倒なことになりそうです。

「これが音楽CDのリッピング」→「音楽CDのリッピングと音質」

最近なら必須と思われるタグには言及していないし、"音質"の文字が入っていたほうが良さそうに思えたんですね。内容は適時修正していますが、キャッチーな言葉と内容の両立は難しいですね。

2015/11/24

丹波黒豆です。去年味をしめた妻からのリクエストで今年は沢山作ったんです。味が濃厚ですね。青いのを10月に枝豆としてたいぶ食べたんですが、畑に残ってたのを撤収しようとしたら、豆が結構残っていて、おいしくいただきました。皮を通してもわかるくらい黒くなってきているので、茹でるのに時間がかかりました。

丹波黒豆です。去年味をしめた妻からのリクエストで今年は沢山作ったんです。味が濃厚ですね。青いのを10月に枝豆としてたいぶ食べたんですが、畑に残ってたのを撤収しようとしたら、豆が結構残っていて、おいしくいただきました。皮を通してもわかるくらい黒くなってきているので、茹でるのに時間がかかりました。

今年は、普通の大豆も枝豆として沢山食べましたね。これはこれでさっぱりしていておいしいです。いちおう水分が豊富であろう場所で育てていますが、地力がなくて日陰の場所でも十分に育ってくれるので有難いです。

豆類やいも類は無肥料でも十分育つので有難いですね。

2015/11/23

残りのじゃがいもも収穫しました。大きくなってることを期待したのですが、2週間前と同じぐらいでした。これなら、お天気が悪くなってくる11月末まで待たずに、10月末に収穫しても良さそうです。植えたのが8月末ですから、2ヶ月しか経ってないですが・・。

残りのじゃがいもも収穫しました。大きくなってることを期待したのですが、2週間前と同じぐらいでした。これなら、お天気が悪くなってくる11月末まで待たずに、10月末に収穫しても良さそうです。植えたのが8月末ですから、2ヶ月しか経ってないですが・・。

今年は春に失敗したので、秋は気合を入れて多くしました。これで半年持って欲しいです。

種イモが少し余ったので、通常は畝に2列のところ3列を1つだけ作ってみましたが、数は増えたもののイモが小さくなって、全体の収量に変化はないようでした(笑)。

深植えにして土寄せしませんでしたが、問題なしでした。今年、作付を増やしたところは湿ってベタベタしていましたから、もっと高畝にしたいですね。

9月20日蒔きの小松菜です。まだ小ぶりですが、十分に食べられる大きさです。昨年は芽が出てからあまり大きくならずに冬を迎えてしまったんですが、やっぱ、種が良かったんでしょうか?

9月20日蒔きの小松菜です。まだ小ぶりですが、十分に食べられる大きさです。昨年は芽が出てからあまり大きくならずに冬を迎えてしまったんですが、やっぱ、種が良かったんでしょうか?

白菜です。周囲の畑に比べると小さいですし、この時期でも巻いていませんが、全般的に去年より大きいですね。

白菜です。周囲の畑に比べると小さいですし、この時期でも巻いていませんが、全般的に去年より大きいですね。

そろそろとう立ちしそうなサラダ菜です。今秋はなぜかリーフレタスよりサラダ菜が育ちました。

そろそろとう立ちしそうなサラダ菜です。今秋はなぜかリーフレタスよりサラダ菜が育ちました。

暖かい日が続いて、予定よりちょっと大きくて冬越しが心配される絹さや白花のえんどうです。

暖かい日が続いて、予定よりちょっと大きくて冬越しが心配される絹さや白花のえんどうです。

来年春、畑に定植予定の松本一本ネギです。畑と箱の両方で作って様子をみています。畑のほうは混み入っていて、うかつに草を刈れないですね。

来年春、畑に定植予定の松本一本ネギです。畑と箱の両方で作って様子をみています。畑のほうは混み入っていて、うかつに草を刈れないですね。

2015/11/9

LINEで娘とTV電話しました。地球の反対側にいるのに、案外、画像も音声も綺麗でした。気になるような遅れもありません。いままでメールでやり取りしていましたが、これで娘とリアルタイムで話せると思うと嬉しくてたまりません。料金を気にしなくていいですし、しかも動画つきですからね。

あちらは夜も遅かったし、こっちはこれから出かけるところだったので、ほどほどで終了しましたが、今度はゆっくり話したいですねぇ(特に妻が)。

実は、今まで私たち夫婦はスマホを持っていなかったのです。電話とショートメールしか使わないし、車で通勤ですから、不要と思っていたのです。が、しかし、休日に出かけた時は便利ですから次第に購買意欲が高まってきまして、このほどめでたくSIMフリーのスマホを購入しました。ZenFone 2 Laser で、IIJmio です。とりあえずデータ通信のみですが、AUの契約更新月の来年2月になったら電話も移行しようと思います。が、今のままでIP電話もできるので移行の必要があるのか思案中です (^^ゞ

私だけなら経費はガラケーと似たようなものです。息子と娘が移行しないと、我が家全体の経費が抑えられません。息子に薦めてはいるのですが、ショップもあまりないし、基本は通販で自分でやることが多いようで、なかなか古いiPhoneを捨てられないようです。娘は今度帰ってくる12月に相談ですね。留学中なので、少し混みいっています。

少し早いかと思ったのですが、これから北陸では時雨に入っていくので、掘りました。デジマ、ニシユタカ、農林一号、です。8月23日に植えてまだ2ヶ月半ぐらいしか経っていないのですが、十分な大きさでした。ただ、農林一号は収量が少なかったので、来年は止めようと思います。

春は最初畝を立てず、土寄せを沢山したら収量が上がるかと思ってせっせと行ったのですが、そういうこともなく、なぜかかえって中心部に空洞が多かったので、秋は高畝にして、深植えして、土寄せを省きました。ついでに、ストックが無くなると悔しいので栽培面積を増やしました。

今年から竹内さんの本を参考に、春秋で、ネギとの交互作を始めました。当初、ネギが多すぎると思っていたのですが、(特に下仁田ネギを)妻がいたく気に入って最近はバシバシ食べていますので、冬のストックが心配?です(笑)。

無肥料でも十分に育ってくれるので有難いです。残りをいつ掘ろうかなぁ。

2015/11/5

見識もないのでよくわからないところだらけですが、これで日本の食料自給率はますます下がっちゃうんでしょうね。

音楽関係では、非親告罪化が気になりました。訴えが出ていなくても取り締まれるってことですかね? なら、グレーの部分を当局が厳密に解釈したら、DAPやCDのパソコンを使ったデジタルコピーはいきなり取り締まられるかも知れないですよね。ただ、「ただし、市場における原著作物等の収益性に大きな影響を与えない場合はこの限りではない」の一文がどうでるかですが・・。

独占禁止法にも変化があるようです。独禁法の疑いを公正取引委員会が指摘しても、企業が改善を約束すれば処分は見送りらしいですね。EUでは約束を破れば処分らしいですが、どうなっていくんでしょうか? アメリカでは独禁法はホネ抜きにされて巨大企業が幅を利かせ、庶民からお金をむしりとっているようにもきいていますので、心配です。

そもそもTPP自体がそういった巨大企業が金儲けの手段にしようと政治を動かした結果ではないのか?との疑問も・・。

非常に狭い視野的には、食品の遺伝子組み換え表示がどうなったか? が気になりますね。アメリカのように表示が義務で無くなれば、日本で栽培されてしまう恐れが高まり、一旦少量でも栽培されてしまえば花粉が飛散して日本全土の同種作物は汚染されてしまうでしょうから(現在の北アメリカ大陸のように)。

2015/11/3

9月20日蒔きの新戒青菜(小松菜)です。

9月20日蒔きの新戒青菜(小松菜)です。

少し虫に食べられていますが、まあまあの状態です。ただ、まだホイホイ食べられる大きさではありません。

秋の葉物をいかにして育てるかは長いテーマになりそうです。昨年までの実績では、早く蒔くと虫に食べられちゃいますし、遅く蒔くと年内に食べられる大きさに育ちません。秋は種蒔の適期がシビアなのです。また、自然栽培の畑では成長が遅いのです。それにここは雪国ですから、12月初旬には雪が降って根雪になるかも知れません。

それで今秋の小松菜は、無肥料または小肥料栽培で育てている自然農法国際研究開発センターから取り寄せた新戒青菜にしてみたのです。

今のところ、大きさ、虫に食われ方、はホームセンターに売っているF1種とあまり違わないようです。安心感はありますが、わざわざ取り寄せるまでもないかもしれません(もう一ヶ月後も見たほうがいいかも)。

来秋は、9月初旬蒔きで虫対策にはネットを張ってみようと思います。

集落の畑団地のかぼちゃ跡にもこの新戒青菜を蒔いてみたんですが、芽を全部虫に食べられました。あちらのほうが陽当たりが良いし、虫もまだ多くないだろうと思って期待したのですが、土ができてこないと難しいのかも知れません。

2015/10/20

あと1ヶ月ほどで60歳。雇用は継続されるが、正社員ではなくなる。給料はとりあえず今のままだが、年金受け取りが始まる62歳からは半額になる見込みだ。長年積み立ててきた個人年金、財形貯蓄などを使う時が、いよいよ近づいている。あとはこれを90歳まで?崩していくだけだ。

保険も見直している。もう大きい死亡保障は要らない。葬式が出せればいい。医療保険だけで十分だ。

妻も2年後には定年。教師だから継続雇用はない。そうしたら、二人して、もう少し気楽に生活を楽しめるようになるだろうか? 人生の終わりがそろそろ近づいてきたような気が、60歳を前に高まってきた (^^ゞ

2015/10/19

秋も深まりつつありますね。

秋も深まりつつありますね。

うちの畑の虫達も短い一生を終えていくようで、画像はサラダ菜を死に場所に選んだカマキリです。触っても反応が鈍いんですよね。

ここへきてようやく時期をずらしたトマトが赤くなってきましたよ。夏より味が濃いように思うのは気のせいでしょうか??

ここへきてようやく時期をずらしたトマトが赤くなってきましたよ。夏より味が濃いように思うのは気のせいでしょうか??

クロックが入る手頃なDACを試聴したいと思って久しぶりに地元のオーディオショップへ行きましたが、手が出ないような高価なDACしかありませんでした。これが普通かな(笑)。

「我々のようにパソコンに慣れない人は、やはりオーディオ機器しか触れない」とおっしゃって、高価なDAPやDELAを聴かせていただきました。そりゃそうでしょうね。筆者が、「オーディオの形はしていても、中身が高度なコンピューターだったらあまり意味がないんだけど・・」と言っても、中身まで考えが及ばないようでした。それもそうでしょうね。

2015/10/13

白菜は去年より小さいし、小松菜や菜花などはほとんど芽を虫に食べられました。安全パイだと思っていた大根も小さいうちに間引きしたのが良くなかったですね。かなり食べられてしまって、まともに育ってるのが少ないです。来年はどうしようか、思案中です。仕方がないので防虫ネットをかけるか、肥料をもっと制限するか、でしょうか??

白菜は去年より小さいし、小松菜や菜花などはほとんど芽を虫に食べられました。安全パイだと思っていた大根も小さいうちに間引きしたのが良くなかったですね。かなり食べられてしまって、まともに育ってるのが少ないです。来年はどうしようか、思案中です。仕方がないので防虫ネットをかけるか、肥料をもっと制限するか、でしょうか??

画像は、はこべと共に育つ総太り大根です。緑ばかりで見難いですね。

体育の日には玉ねぎを植えました。自分で育てた苗はまだ小さいですが、ものは試しと100本。参考にしている本の基準より細いですが、購入した苗を300本。北陸でも平地では今月末くらいが標準的でしょうけど、ここ山間地の昨年は雪が長くてほとんど枯れましたので、安全を見て早めに植えました。雪の下で枯れてしまうよりとう立ちするほうがよっぽどマシですからね。これだけは、米ぬかと油粕をたっぷり与えておきました。

リッピング速度の指定や制限はしませんでした。Pioneerドライブも静音じゃないです。まっとうなリッパーなら読み速度指定ができて、Pioneer以外のドライブには有効ですが、今回はパスです。まっとうじゃないリッパーと比較するため(だからと言って、速度を落としても結果に影響はないと思いますが・・)。

いちおう念のためですが、セキュアなリッピングをそんなに大事だとは思っていません。必要なCDはほとんどないですし、正しく読むことと音質は別次元の話ですからね。

じゃ、なぜにこれだけ執拗?に検証してるのかと言うと、自分でもよくわかりませんが、あいまいにならざるをえない音質評価と違って、結果が数値で出てわかりやすいこと、それに、「セキュアなリッピングで音質が良くなる」などとおかしなことを言う人達への対抗心からでしょうか (^^ゞ(最近はハイレゾに移っているような気もしますが・・ 笑)。

体育の日に妻と軽く山登りした後に寄ったコスモス園です。ちょうど満開でしたね。

体育の日に妻と軽く山登りした後に寄ったコスモス園です。ちょうど満開でしたね。

2015/10/9

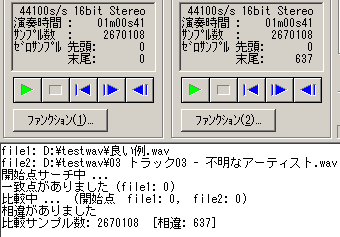

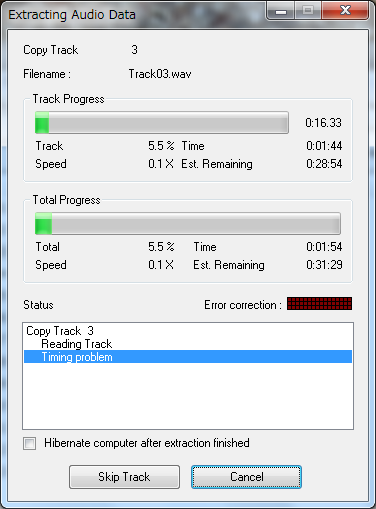

(たぶんこれでお終いでしょうが)Music Bee と EAC の機能は同じなのか?、を検証する第二弾です。

セキュアなリッピングは普通の音楽CDには必要ありませんが、稀に存在する、酷い傷などがあってノイズが入るなどのCDにある程度有効です。いつもテストに使用するダメージディスク6のトラック3を用いて、各リッパーでリッピングした後、WaveCompareで正規WAVとの相違数を数えます。

今パッと下を見て、「なんだ同じじゃん」と思われたあなた。そうです、それが正解です。どのみちソフトによるセキュアなリッピングは50歩100歩で大した違いはありません。結果もばらつくので優劣の判断も難しいのです。リッパーを選ぶより、ドライブを選ぶほうがいいです。最近のドライブでもダメージディスクに強いドライブはありますよ。

出ばなを挫いたところで、説明です(笑)。

- もちろん、値が小さいほうが優れています。しかしながら、かなりばらつくので大ざっぱに見て下さい。

- ノーマルはどのソフトでも同じでしょうから、iTunesだけを紹介します。

- ドライブは主に、PioneerのBDR-S09JとMATSUSHITAのLF-P968。ダメージディスクに弱くて、相違数が多いほうがリッパーの違いがなんとなく判りやすそうなので選択したけど、よかったのかどうか・・。

- EACとdBpoweramp CD Ripperのセキュアモードには、キャッシュの有無、C2エラーの検知などドライブに適合した設定を使用しました。ただ、同じドライブでも双方のソフトで異なる結果を検出したりするので困りましたが、そのソフトで検出した通りの設定にしました。ソフトによって捉え方が違うのかな?

| BDR-S09J | |||||||

| リッパー | 設定 | time | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| iTunes 10.3.1.55 | ノーマル | 0:20 | 474 | 669 | 590 | 498 | 489 |

| エラー訂正 | 0:22 | 482 | 485 | 437 | 422 | 606 | |

| JRiver21.0.3 | エラー訂正 | 1:00 | 458 | 423 | 688 | 449 | 571 |

| EAC1.1 | secure | 7:35 | 393 | 391 | 437 | 422 | 448 |

| MusicBee 2.5.2751 | secure | 1:55 | 393 | 371 | 408 | 415 | 392 |

| dBpoweramp CD Ripper14.2 | secure | 0:30 | 417 | 423 | 425 | 392 | 348 |

| ultrasecure | 1:30 | 313 | 341 | 412 | 339 | 290 | |

| foobar2000 1.3.8 | standard | 0:46 | 419 | 368 | 457 | 345 | 421 |

| paranoid | 1:25 | 395 | 389 | 406 | 389 | 449 | |

| Power2Go8 | pureread3+master | 1:58 | 352 | 301 | 336 | 265 | 292 |

| MATSUSHITA LF-P968 | |||||||

| リッパー | 設定 | time | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| iTunes 10.3.1.55 | ノーマル | 0:30 | 464 | 600 | 539 | 765 | 537 |

| エラー訂正 | 0:34 | 553 | 505 | 497 | 563 | 710 | |

| JRiver21.0.3 | エラー訂正 | 1:29 | 535 | 549 | 493 | 508 | 541 |

| EAC1.1 | secure | 2:18 | 268 | 56 | 146 | 332 | 418 |

| MusicBee 2.5.2751 | secure | 5:0 | 304 | 449 | 396 | 406 | 257 |

| dBpoweramp CD Ripper14.2 | secure | 0:32 | 407 | 368 | 483 | 466 | 359 |

| ultrasecure | 1:52 | 282 | 350 | 295 | 496 | 387 | |

| foobar2000 1.3.8 | standard | 4:27 | 334 | 294 | 353 | 431 | 386 |

| paranoid | 8:30 | 273 | 283 | 332 | 410 | 326 | |

冒頭で言ったように大した違いはありません。また、ばらつきが大きいので判断が難しいです。でも、あえて筆者が優劣をつけるとすれば

- iTunes、JRiver、(ここではやりませんでしたが、WMP)、は効果が薄い

- EAC、MusicBee、dBpoweramp CD Ripper、foobar2000、は効果が中ぐらい

- (ソフトではないですが)Pure Readは効果が高い(ただし、ドライブ自体がダメージディスクに弱いので、効果は相殺される)

といったところでしょうか。

| TSST SH-116AB | |||||||

| リッパー | 設定 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| EAC1.1 | burst | 184 | 230 | 138 | 229 | 230 | |

| secure | 184 | 92 | 184 | 138 | 184 | ||

| MusicBee | normal | 92 | 195 | 276 | 183 | 138 | |

| secure | 230 | 138 | 201 | 230 | 180 | ||

ほとんど効果が無いドライブもあるようです。

・リッピング時間

ドライブが違うと様相が違うので、簡単にどのソフトが速いとは言えないようです。

・設定

ドライブがLF-P968、EACのセキュアモード、キャッシュは検出されなかったのですがキャッシュ有りにしていたら、2分で終わるはずが15分かかりました。

・重複セキュア

ドライブがBDR-S09J、EACのセキュアモード、4分の曲を3時間半かけてリッピングした後ふと気づいたらPure Readもかかってました (^^;;;;

2015/10/5

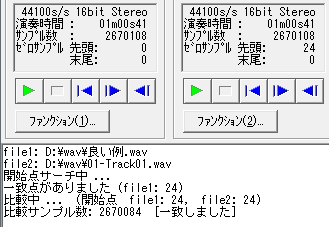

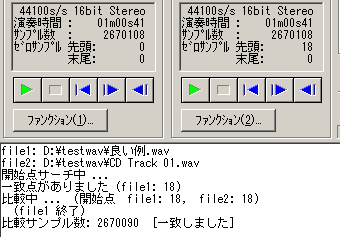

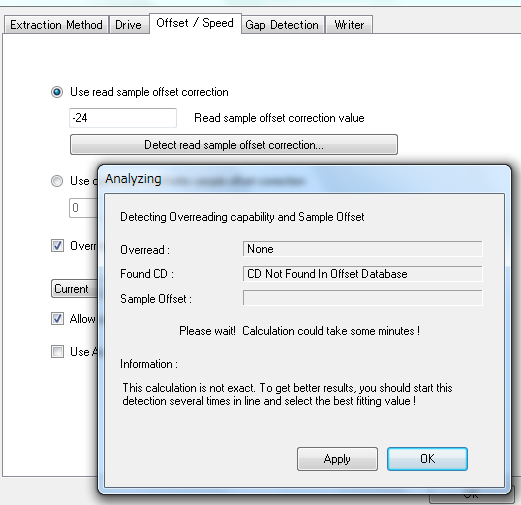

オーバーリードできないドライブでオーバーリードした例です(ドライブによって挙動が異なるかも知れません)。

ドライブはLite-OnのiHAS324、オーバーリードには非対応です。オフセット補正は-24です。

オフセットを補正してもオーバーリードしなければ、普通にLead-in部分に該当する24サンプルが無音になるだけですが

オフセットを補正してもオーバーリードしなければ、普通にLead-in部分に該当する24サンプルが無音になるだけですが

オーバーリードすると、なぜか無音部分がとても長くなりました。全体の長さは同じですから、読めていたところまで読めなくなっていますね。

オーバーリードすると、なぜか無音部分がとても長くなりました。全体の長さは同じですから、読めていたところまで読めなくなっていますね。

2015/10/3

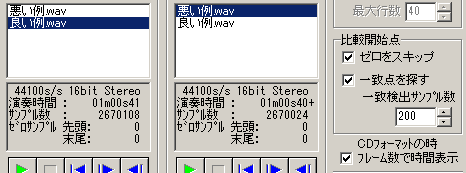

テスト概要

- テストCD-Rを作成する(ずれもギャップも無音部分もなし)。

- 読みオフセットがあり、オーバーリードできるドライブを用いて、数種のソフトでリッピングする。

- WaveCompareで様子をみる。

テストCD-Rを作成する

・前後に無音部分がないWAVを作る

WaveComapreで無音部分を削除したあと、SoundEngineでCD-DAのフレームに合わせてカット。

WaveComapreで無音部分を削除したあと、SoundEngineでCD-DAのフレームに合わせてカット。

フレームに合ってる簡単な確認は、WaveCompareで[フレーム数で時間表示]にチェックして、時間に+がなかったらOK。

・CD-RにCD-DA形式で書き込む。

ドライブにPX-760Aを用い、ギャップなしで3曲書き込む。

リッピングする

ドライブ

プラスのオフセット補正を代表してPioneerのBDR-S09-J(オフセット補正 +637、オーバーリードはLead-outのみ)

マイナスのオフセット補正を代表してLite-ONのLTR-40125S(オフセット補正 -18、オーバーリードはLead-inのみ)

結果

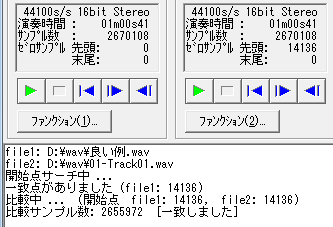

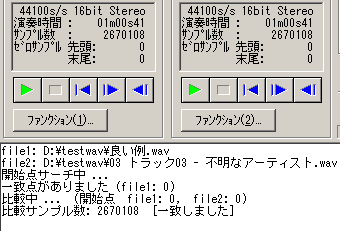

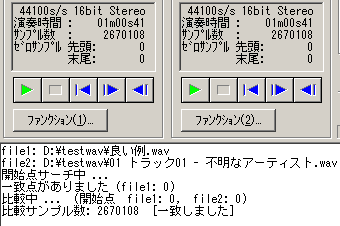

左(file1)がオリジナル、右(file2)がリッピングしたWAVです。

●BDR-S09-Jで、オフセット補正+637でリッピング。トラック3のみ掲載。

EAC、オーバーリードしないでリッピング

EAC、オーバーリードしないでリッピング

Lead-out部分が無音です。

EAC、オーバーリードあり

EAC、オーバーリードあり

綺麗にオーバーリードされてます。

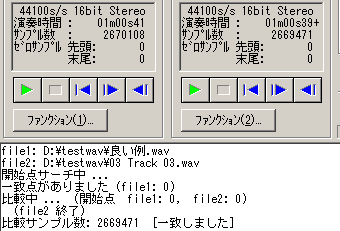

Music Bee、オーバーリードの設定なし

Music Bee、オーバーリードの設定なし

一見良さそうですが、Lead-out部分の637サンプルがありません。

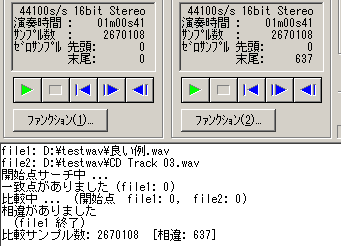

foobar2000、オーバーリードの設定なし

foobar2000、オーバーリードの設定なし

Lead-out部分が無音になっています。

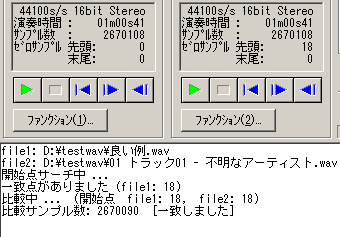

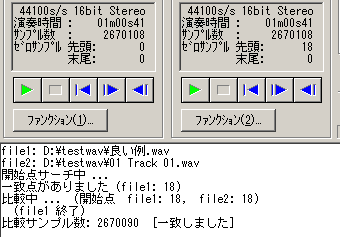

●LTR-40125Sで、オフセット補正-18でリッピング。トラック1のみ掲載。

EAC、オーバーリードしないでリッピング

EAC、オーバーリードしないでリッピング

Lead-in部分が無音です。

EAC、オーバーリードあり

EAC、オーバーリードあり

綺麗にオーバーリードされてます。

Music Bee、オーバーリードの設定なし

Music Bee、オーバーリードの設定なし

Lead-in部分が無音になっています。

foobar2000、オーバーリードの設定なし

foobar2000、オーバーリードの設定なし

これもLead-in部分が無音になっていますね。

dBpowramp CD Ripperにもオーバーリード設定らしきものがありまして、設定も3種類あるようで、やってみたんですけど、効かなかったり応答しないようになったりで、使えるんだか。

というようなわけで

オフセットを補正したらLead-in・Lead-out部分まで読めないと片手落ちだと思うんですが、ちゃんと読めるリッパーはEACしかないかも知れませんね(その前に、読めるドライブが少なくなってきたような気もしますが・・ 笑)。

2015/10/2

(音楽CDを読む時のオフセットについては、オフセットによるずれをご覧下さい。今回は重箱の隅のまた隅をつつくような話ですので、読み飛ばしていただいて結構です。標題の通り、覚えとして書いておくだけなので・・ ^^;;)

オフセット補正はEACが定番でしたが、最近?はMusic Beeなどでもできます。あるところで、「Music BeeはEACと同等」などという発言を目にして、(本当にそうなのか?)という疑問が湧いたので、とりあえずオフセット関係だけ、簡単に確認してみました。

こんな話をすると、いかにも普段からオフセットを気にしているように思われるかも知れませんが、音質には関係ないですし、多くのトラックにはオフセットを吸収できる長さの無音部分がありますし、人間に感知できないようなごく僅かの時間を気にしても始まりませんので、まったく気にしていないことを宣言しておきます(笑)。あくまで興味で。

結論から言うと、Music Beeやfoorbar2000など、オフセットを補正できてもオーバーリードの明示がないソフトではオーバーリードできないようです(その前にオーバーリードできるドライブが必要ですが)。なので端っこを取りこぼしますね。

ただ、オーバーリードできないドライブにオーバーリード設定するとひどいことになるようですから、明示がなく切り替えできないソフトではオーバーリードできなくてよいと思います。

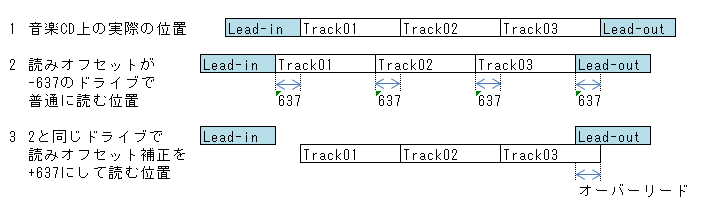

簡単な例でオーバーリードを説明します。

- 音楽CDに記録されている位置です。3つのトラックがあり、Lead-inとLead-outに挟まれています。簡単にするため、曲間のギャップはなしとします。

- -637の読みオフセットを持つドライブで、オフセットを補正しないで読む時の位置です。全体に637サンプル前にずれていますから、例えば、トラック1の最後637サンプルはトラック2の先頭に取り込まれていますし、トラック3の最後は取りこぼしてしまいます。

- 2を、+637のオフセット補正をして読む時の位置です(説明上、2行になっていますが)。トラック位置は補正されますので、トラック1とトラック2は正しく取り込めます。しかし、Lead-in・Lead-out位置は補正されませんので、トラック3の最後は音楽が続いているのにドライブはLead-outとして認識していますから、そのままでは読めません。オフセットを補正するだけでは片手落ちなのです。そこでオーバーリードの出番です。

オーバーリードを行うには、(1)ドライブが対応していて、(2)ソフトも対応している、必要があります。

お持ちのドライブが対応しているかどうかは、EACのドライブオプションでオフセット補正の検出を実行します。オーバーリードの確認だけなら専用CDは不要で、通常の音楽CDでOKです。

お持ちのドライブが対応しているかどうかは、EACのドライブオプションでオフセット補正の検出を実行します。オーバーリードの確認だけなら専用CDは不要で、通常の音楽CDでOKです。

Lead-in・Lead-outに両対応、Lead-inのみ対応、Lead-outのみ対応、非対応、の4種があります。あちゃー、このドライブは None と出てますから非対応ですね (^^;;

CD-R実験室さんの表で、読みオフセット補正がプラスのドライブはLead-outをオーバーリードしたいですし、マイナスのドライブはLead-inをオーバーリードしたいのです。が、中には逆になってるドライブがあって、こりゃ意味ないですよね。

前置きが長くなりましたので、詳しくは後日ということで・・

なお、念のためですが、

慣習的?に、リッピングソフトのオフセット設定は、Readの場合はオフセット補正値(ずれを直す値)を、Writeの場合はオフセット値(ずれている値)を、設定することになっています。紛らわしいですねぇ。

2015/9/30 その2

それはお気に入りのパン屋さんが閉店する日です (;_;)

それはお気に入りのパン屋さんが閉店する日です (;_;)

左が妻ご用達の全粒粉で天然酵母半分使用の食パンです。卵・牛乳は入っていません。右が生地は普通の食パンでクルミ入りです。最近は売り切れの日も多かったのですが、これはあらかじめ予約しておきました。簡単にお別れの挨拶をして出てきました。いつでもおいしいパンが食べられる幸せがもうないと思うととても悲しいです。

奥様のご実家、広島県福山市のHOLM230に出店されるそうですから、オープンしたら近くの方はぜひ行ってみて下さい。ハードなパンがメインですが、お菓子系も食パンもおいしいですよ。お値段はやや高いですが。

2015/9/30

妻の母が亡くなりました。覚悟していたものの、先週の様子からみてもう少し先だと思っていただけにショックです。葬儀など段取り中、従兄から電話で、今度は筆者の叔父さんが亡くなったとのこと。通夜も葬儀も完全にだぶっています。筆者にすれば、義母優先は当然です。しかし、足が悪い母は筆者が送っていかなければ弟の葬儀にも出れません。ピンチです。

どうなるかわからないけれど義母の通夜か葬儀に出れないかも知れない了解をいただき、葬儀の段取りはおまかせして、翌朝(通夜の日の朝)叔父さんのお参りに行きました。従兄が言うに、田舎にはとても珍しい家族葬とのこと。母は筆者の立場を慮ってか、弟の顔を見られたのでそれで良く、通夜と葬儀は欠席させていただくことになりました。他の従兄にお願いもして、義母の通夜に向かいました。

後は、田舎の通常の通夜と葬儀です。思ったより沢山の方に来ていただけました。遠方から叔父さんや従弟従妹なども集合しました。義父母が亡くなってしまったので、たぶん、これだけの親族が集まるのは最後になるのでしょう。

葬式の日の朝、義母の番に泊まった葬儀場で京都の叔父さんと、いままでになかったくらいたっぷりお話をしました。叔父さんは高校を卒業してすぐに京都の呉服問屋に丁稚に入りましたから2年ほど一緒にいただけらしいですが、小姑が沢山いましたし、機屋をやっていた関係で住み込みの人も何人かいて、義母は大変だったそうです。

一方、筆者母方の叔父さんは、戦死した歳の離れた長兄の妻を妻としたこともあってか、くだけた柔らかな叔父さんで、宮大工の血を引いているせいかアカデミックでもあり、筆者憧れの人でした。

近しい人が亡くなる喪失感は埋めようがありません。妻はこれで二親を失いました。まだ母がいる筆者に、妻の気持ちはわからないのかも知れません。

2015/9/24

Antelope Isochrone OCX に慣れたせいか、ヘッドフォンアンプを検討したせいか、はたまた、長時間つけっぱなしにしておいたせいか、そう思うようになりました。一言で言うと、音のフォーカスがビシッと決まります。これなら10万円の価値はありそうですね。もちろん、You Tube にも有効です(笑)。紆余曲折?あったものの、これで当初の思惑通りになってきました。

ただ、クロックを入力される側の問題がありそうです。Lynx L22ではいいと感じるものの、M-Audio 1814ではやはり辛気臭くてうざいんですよね (^^;;

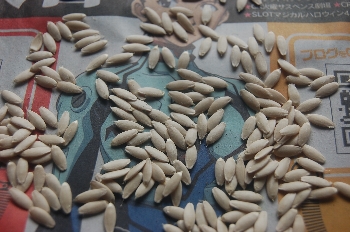

加賀節成きゅうりの種です。黄色くなり、柔らかくなるまでだいぶ待ちました (^^)v

加賀節成きゅうりの種です。黄色くなり、柔らかくなるまでだいぶ待ちました (^^)v

わざと遅めの5月20日に種蒔きを開始した世界一トマトです。いまからでも赤くなってくれるでしょうか?

わざと遅めの5月20日に種蒔きを開始した世界一トマトです。いまからでも赤くなってくれるでしょうか?

初めて、玉ねぎの苗を育ててみました。畑に蒔いても芽が出ず時期を逸してしまいましたが、このままでは終われないので試しに箱蒔きしてみました。芽が出てないところが先に買った種、出ているところが後に買った種です。うーん、種の問題だったのね。

初めて、玉ねぎの苗を育ててみました。畑に蒔いても芽が出ず時期を逸してしまいましたが、このままでは終われないので試しに箱蒔きしてみました。芽が出てないところが先に買った種、出ているところが後に買った種です。うーん、種の問題だったのね。

2015/9/15

家の前の畑の南側は隣家で西側は山となっています。日当たりは良くないわけです。けれども、春と夏は陽ざしが強いことから(問題なかろう)と思っていました。でも、今年ははっきりと違いが出ました。日当たりの良い場所のナスときゅうりの収穫は日当たりがよくない場所の(体感的には)倍以上あったのです。

昨日、ちょっとしたショックを受けました。妻が学校から大根の間引き菜を持ち帰って来たのですが、筆者んちの大根よりはるかに大きいのです。2学期が始まってからですから、種まきは筆者より1週間は遅いはずです。耕して化成肥料を入れてるんでしょうね。耕さないし何も入れない筆者の畑は、いつになったら野菜が育ちやすい土に育ってくれるのでしょうか。ちょっとへこみます。ま、それでも長雨もひと段落して、たぶんそれなりに育ってくれると思いますが・・。

と、いうようなかんじで、日当たりが悪く、粘土質で土が締まっていて、地下水位が高い、畑は結構なハンデだなぁ、と思うようになってきました。でも、言い訳にはしたくないですね。それなりの方法があることを信じて(ま、じゃがいも、さつまいも、かぼちゃ、など手がかからない野菜は集落の畑団地へ出しましたしね)。

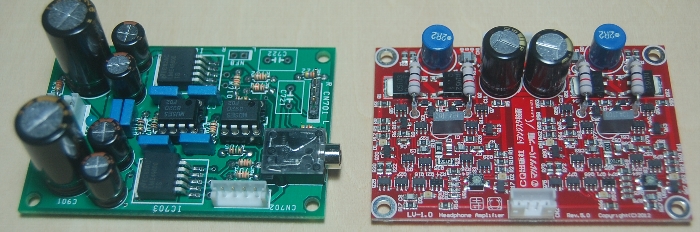

Takazineさんの基盤は頒布されてたので、入手しました。また、SHIFT AUDIO さんのキットも注文してみました。秋野菜がひと段落してからですかね。

2015/9/10

EUは難民で大変みたいですね。

台風で雨も大変ですね。幸い、筆者ん家は台風被害はありませんが、これだけ陽がささず雨が続くと秋野菜の初期生育が心配です。鉄板のはずの大根もなんかひ弱なんですよね。

(最近はほとんど使いませんが ^^;;)アンプにヘッドフォン出力はないし、RCA出力しかないオーディオインターフェースもあるので、作ってみました。

画像左が美武クリエイトさんのヘッドフォンアンプキットType-Aです。電源は±5Vから±15V(±12Vから±15V推薦)の要求ですが、とりあえず古いルーターのトランス式7V電源アダプター2個を使ったら±10Vになりました。安定化は不要でしょう。

綺麗な音ですが、なんか平板です。オペアンプが気になったので、ちょっと交換してみました(ただし、単価500円まで)。

OPA2604APで良くなります。MUSE8920Dはオーディオ的な面白さが出てきますがこなれていないようです。どちらにしても、大きな変化はなく、オペアンプの範疇からは逃れられないようでした。古くからの定番OPA627やMUSE01・02という高価なオペアンプやディスクリートオペアンプという選択もあるみたいですが、この時点で、とりあえず、オペアンプを使うものは候補から外すことにしました。

画像右がマルツというかLINKMANというかが販売していたLV1.0のヘッドフォンアンプ部です。現在はLV2.0になっていますので、恐らく流通在庫だけかと思います。LV2.0のヘッドフォンアンプキットはアマゾンでも入手できますが、オペアンプが1つあるのが気になって、清く?完全ディスクリートのLV1.0のにしました。こちらは完成基盤です。電源は±12Vの要求ですが、前回と同じくとりあえず±10Vとしました。

やや音が細いですし、ややノイズっぽいような気もしますが、音はくっきりして明快で、オペアンプとは一線を画すようです。こっちのほうがいいですね。

こうなると、ディスクリートに絞っていきたいです。湖と空と坂道さんを見ながら、今後を楽しく思案中です。今最も気になるのはTakazineさんの基盤ですが、配布は再開されるのでしょうか??

実は、CECのHD53Nも入手してみたのですが、音質のクオリティは認めるものの、音が丸く、低音も高音もはっきりしないので、早々に手放そうかと思います。やはり、高額な買い物には試聴が必要ですね (^^;;

2015/9/7

(自然栽培は)周囲に訊く人もいないので、本やwebが大事な情報源です。竹内さんの本を主に参考にしていますが、新しい本が出たので買ってみました。

1平方メートルを畑の最低単位として、夏-秋などの交互作で連作するプランが沢山載っています。前著の育ちや味がどんどんよくなる自然菜園で野菜づくりにも載っていたのですが、今著ではバリエーションがとても増えています。筆者も作付プランはまだまだ手さぐりなので、このようなのは有難いですね。一方で、基本や育て方にはページを割いていないので、応用編と言えそうです。

このプランで連作OKとのことですが、野菜の打ち切り時期が筆者ん家では若干違うような気がするのと、連作にはそれなりのリスクが伴うので、ぼちぼちやろうかと思います。積雪地帯は、(あたりまえですが)冬に野菜を収穫できない(とてもしにくい?)のは。やはり大きなハンデみたいですね。

連作って言っても、野口さんや関谷さんが言う完全無肥料の連作ではないので、こちらのほうがハードルが低いような気はします。連作は、できればできたほうが有難いんですよね。

2015/9/6

久留米長ナスはまだまだ元気です。

久留米長ナスはまだまだ元気です。

ステラミニトマトは葉が枯れ始めて見通しが良くなってきました。

ステラミニトマトは葉が枯れ始めて見通しが良くなってきました。

日向14号南瓜はほぼ収穫を終えました。

日向14号南瓜はほぼ収穫を終えました。

沖縄とうがんもそろそろ収穫でしょうか。

沖縄とうがんもそろそろ収穫でしょうか。

種採りを待つ加賀節成きゅうりです。そろそろやりますかね。

種採りを待つ加賀節成きゅうりです。そろそろやりますかね。

そのきゅうりの種が秋に発芽してます。こんもりしてるところからみて、きゅうりが落ちていたようですね。

そのきゅうりの種が秋に発芽してます。こんもりしてるところからみて、きゅうりが落ちていたようですね。

やや虫に食べられているポット蒔きした松島純二号白菜です。畑に直播きしたのは虫にやられてほとんどなくなりましたから、今年はこれがたよりです。

やや虫に食べられているポット蒔きした松島純二号白菜です。畑に直播きしたのは虫にやられてほとんどなくなりましたから、今年はこれがたよりです。

来年の春に定植するつもりの九条太ネギの芽がでてきました。初めてなので、畑と箱の両面作戦です。箱のほうが草取りの面倒がないでしょうが、冬の間どうそだてたらいいのか思案中です。

来年の春に定植するつもりの九条太ネギの芽がでてきました。初めてなので、畑と箱の両面作戦です。箱のほうが草取りの面倒がないでしょうが、冬の間どうそだてたらいいのか思案中です。

練馬大根です。いままで大根のベストセラーである耐病総太りしか育てなかったんですが、耐寒性を期待して、今年は根が地上部に出ないという白首大根も育ててみます。

練馬大根です。いままで大根のベストセラーである耐病総太りしか育てなかったんですが、耐寒性を期待して、今年は根が地上部に出ないという白首大根も育ててみます。

サラダ菜です。家の裏の涼しいところで芽を出して、トレイから畑へ移植したばかりです。

サラダ菜です。家の裏の涼しいところで芽を出して、トレイから畑へ移植したばかりです。

小松菜の虫避け用に早めに蒔いたカラシ菜です。どうか効きますように。

小松菜の虫避け用に早めに蒔いたカラシ菜です。どうか効きますように。

これは秋じゃがのニシユタカが芽を出したところですね。

これは秋じゃがのニシユタカが芽を出したところですね。

2015/9/3

ワシントンなので娘と時差はないはずですが、北南に離れているので会うのは難しいですね。資料調査に1ヶ月ほどらしいですが、終わり際にメトロポリタンオペラをたっぷり観てくるというのですから、自分へのご褒美も忘れていません(笑)。

娘からはトラブルのメールが良く入ります。流行り?のいわゆるULTRABOOKを持たせたのですが、学校の無線LANには繋がるものの、寮の無線LANには繋がらないみたいなんですね。ウィルスバスターを外すと繋がるらしいですが・・。いづれにしても、地球の裏側とメールで簡単に連絡がつくんですから、たいした世の中になったものです(いづれskypeも)。

英語はまだほとんど聞きとれないようです。彼氏は同時通訳も職業にしていますから、連れていけば良かったのに??(笑)。

お気に入りのパン屋さんが移転するんです。移転と言っても、移転先が広島(奥様のご実家とのこと)ですから、筆者にとっては無くなるのと同じですね。全国的にはわかりませんが、たぶん県内では比べる店がないくらい(筆者比)、とってもおいしいパン屋さんなんです。パン本来のおいしさがあるというか・・。卵・牛乳を使用しない、全粒粉・天然酵母半分の食パンが妻の好物で毎週買っていたのですが、10月からどうしたらいいでしょうか。困ったぁ。

4x100mや4x400mを算数的に正しい書き方、つまり、100mx4や400mx4にできないものでしょうか? 教師である妻は「困るー」と言ってました。

2015/9/1

9月です。秋ですか。

最近老眼が進んできました。職業柄、液晶ディスプレイをほとんど一日中見ていますが、そのピントが合わなくなってきました。少し前は、ちょっと離せばピントがあったのですが、次第に苦しくなってきました。そのせいか、ちょっと疲れやすくなっているようです。今まで何回か似たような危機は訪れたものの、どうしたものかその都度その状況に慣れて凌いできたのですが、今回は何か対策が必要な気がします。

目がそうなら、耳が老化しても不思議ではありませんよね。3年ほど前に、耳の周波数特性を計ってみたら、一旦16kHzで聞こえなくなるものの、また18kHzが聞こえたり(ただし、ノイズ付き)して、結構デコボコしていたようでした。久しぶりに計ってみましょうかねぇ。老化していくことを考えると、この先あまり拘らなくてよいかも(笑)。

Raspberry Piのオーディオ特集だったので久々に買ってみました。「詳しくはwebで」なので、あまり詳しくはないですが、全体が概観できたかも。

筆者もやってみようかと思いましたが、ARM 900MHzと見ただけで気分が失せました。100MHzを切るようなのが欲しいですねぇ。

2015/8/27

このように台所の三角コーナーのお掃除をしていただいています。大きいのは人参の皮ですね。えっ?わからないって?

このように台所の三角コーナーのお掃除をしていただいています。大きいのは人参の皮ですね。えっ?わからないって?

はい、この方々です。湧水の溜りに生息されています。

はい、この方々です。湧水の溜りに生息されています。

普通、三角コーナーって、腐って底がドロドロとひどい状態になり、タワシで落としても落としても追いつきませんよね。我が家ではこの方々が食べてくれるおかげで、湧水のたまりに漬けておくだけで綺麗になります。この前まで帰省していた娘が「新品買ったん?」と言ったほどです(笑)。冬はお休みですけどね。

我が家ではかわえびと言っていますが、どうやら違うようですね。

遅々として進まずですが、まずは買ったままにしてあるヘッドフォンアンプキットの制作から始めたいと思います(ジェネレーターとの繋がりが意味不明でしょうけど、筆者にはそれなりのヘッドフォンアンプがないので評価しづらいのです)。

さて、(そんなの当たり前とおっしゃる方もいるでしょうが、使ったことがない者にとって)ジェネレーターを使ってもなおHDDの違いがわかったことは大きな事件でした。だいぶ前からですが、「クロックジェネレーターを使わないとPCオーディオじゃない」とか、「プロは皆使っている。だから、最新のPCでも音質の問題はないのだ。」とか聞いたりすると、(ホントかなぁ)と思いつつも、筆者の中で次第に神格化?して、クロックジェネレーターを使えばすべて解決する(かもしれない)、と心のどこかで期待していたのは否めません。

HDDの違いがわかったということは、まだ試していない他の事項、つまり、「低スペックPCが良い」に代表されるいままでの取り組みは無駄じゃなかったこと、そしてこれらの取り組みはプロでも有効なことを指し示していると思います。クロックジェネレーターは神格化?された究極の技ではなく、選択肢の一つにすぎないのでしょう。

効果がないと言っているわけじゃありません。まだ、ちょっと使ってみただけですから。

2015/8/24

きゅうりのときわ地這いです。本格的な地這い栽培は初めてで、1m巾の畝はちょっと狭かったですが、元気に実をつけてくれています。

きゅうりのときわ地這いです。本格的な地這い栽培は初めてで、1m巾の畝はちょっと狭かったですが、元気に実をつけてくれています。

久しぶりに育ててみたオクラです。相変わらず美しい花ですねぇ。盛りは過ぎたようですが、秋野菜を蒔きたくても、妻の好物なので簡単には撤去できません(笑)。

久しぶりに育ててみたオクラです。相変わらず美しい花ですねぇ。盛りは過ぎたようですが、秋野菜を蒔きたくても、妻の好物なので簡単には撤去できません(笑)。

集落の畑団地に秋じゃがを植えました。春の失敗から、畑を新たに増設したので、いままでになく多いです(だって、貯蔵が効くのに、在庫がつきてスーパーで購入するのってくやしいじゃないですか、品種もわかりませんし・・)。いままで無肥料でしたが、今回はちょっぴり入れてます。夏の暑さ除けと土寄せ不要を目指して、深植えしてみましたが、さて。

昨年に引き続き今年もよくわからないのが、白菜の種まきです。同じように蒔いたつもりでも、出たり出なかったりするのです。種の形状からみて、他のアブラナ科野菜と同様に光好きと思われるので、秋であればほとんど土をかける必要はないとも思われるのですが・・。今年は松島新二号白菜で、家の前の畑と集落の畑団地の2か所にしています。家の前では日当たりが悪いことを痛感しましたから。

荷物を沢山抱えて、娘は先週末にフロリダに行きました。無事到着したと妻にメールがあったようです。サマータイムで13時間遅れなので、ほぼ昼夜逆転と思えばいいでしょうか。大学や寮やジャクソンビルはどんなところかなぁ。

2015/8/20

白菜のタネを蒔きました。念のため、ポットにも蒔きました。そろそろかぼちゃやまくわうりを撤収して秋野菜の準備をしなければなりませんね。今年は、集落の畑団地にある畑にも秋野菜(から春野菜)を作ってみようと思います。畑が増えたので計画がゆったりしています。あそこは日当たりが良いので楽しみです。

でも、ホント、今年の天気は極端ですね。晴れなら晴れがずーーっと続きますし、雨なら雨がずーーっと続きます。たぶん、夏の終わりもこんなふうにぐずぐず終わっていくような気がします。地這きゅうり(実が見つけにくい ^^ゞ)、ナス、オクラ、枝豆、は快調、かぼちゃ、冬瓜、まくわうり、ミニトマトは普通、大玉トマトは不調(日当たりが悪く地下水位が高い場所に植えたせい?、でもここはトマトの根でしっかり耕して欲しかったんだよね)、というところです。

長い目で見れば、時代はCDからダウンロード、そしてストリーミングへと移っていきそうです。とすれば、いわゆるPCオーディオも、ネットワークプレーヤーなどのオーディオ機器を使うよりPC(それも普通のPC)を使うほうが便利には違いありません。低スペックPCがオーディオに有利なことはここでも口が酸っぱくなる?ほど言っていますが、普通のPCでそれと同程度の音質が実現できたらどんなにいいでしょう。

デジタル機器では高周波ノイズが避けられません。それがデジタル信号ラインや電源ラインや空中に載り、DACで悪さをすると考えられます。いままで、「臭い匂いは元から立たなきゃダメ」のスローガンにのっとって?、対症療法にあまり乗り気ではありませんでした。水道に例えれば、水源を綺麗にする取り組みを続けてきたわけです。しかし、汚れが避けられないのであれば、浄水場や浄水器を強化する方法もあります。

手持ちのサウンドデバイスをあたってみますと、ワードクロック入力が、M-Audio 1814(FireWire400)、RME HDSP9632(PCI)、LYNX L22(PCI)の3つにありました。後ろ2つはvoyageMPDのために入手したものの、ALSAドライバーがないっぽく(未確認)、OSSドライバーはあるっぽく(未確認)、筆者には敷居が高そうで放置していたものです (^^;;

Antelope Isochrone OCX をヤフオクで入手しました。いままで試さなかったのは、(クロックジェネレーターは高くて手が出ない。庶民が使うものじゃない。)と思っていたからかも知れません。久々の高価な買い物ですが、これで解決できるのなら惜しくはありません?? (^^;;;;

機種選定にあたって、安価すぎるART SyncGenは論外としても、比較的安価なM2TECH Evo Clock、城下工業 SWD-CL10も考えましたが、失敗したくないのでもう少し目線を上げて、MUTEC MC-3+、TASCAM CG-1000も考えました。AntelopeもISOCHRONE DAのほうが新しいみたいです。OCXに決めたのはなんとなく&ヤフオクに出てたからです。試聴できると良かったんですが、エイヤッで・・(笑)。

クロックジェネレーターとサウンドデバイスを繋ぐBNCケーブルはとりあえず、マルツで購入したノーマル品、オヤイデ DST-75R V2(RCAをコネクターでBNC変換)、オヤイデ DB-510、を試しましたが、最終的にはDST-75R V2にしました(DB-510は銀線らしいですが、音がふやけて芯が無くなるように聴こえました)。

HDSP9632はターミネートスイッチがあって機器内部でターミネートできますが、1814とL22はマニュアルに何も記載がなかったので(とりあえず210円也の)外部ターミネーターを準備しました。デバイスが古いせいか、入力可能なクロックは1814とL22は44.1kHzのみ、HDSP9632は96kHzまででした。電源ON後1時間以上経ってから試聴しています(逆に電源ON直後の音は聴いていない 笑)。

その他環境は、いつもの普段用PC、つまり、CPUがCore2Duo E8400、マザボがASUS P5Q Pro Turbo、OSがWin7 SP1 Home、ヘッドフォンがYAMAHA HP-1、foorbar2000でASIOです。

- 1814とHDSP9632

僅かにきめ細やかになるが、音が平板。かえって良くない。

- L22

音が締まってくっきりしてくる。こちらは好ましい。ただ、(今のところ)この変化で10万円は高い(笑)。

というようなことで、せっかく入手したクロックジェネレーターでしたが、(今のところ)期待したほどの価値が感じられないでいます。一度失ったものはそう簡単に取り戻せないのかもしれません。

ただ、木を見て森を見ずのように、大きな効果は往々にしてわかりづらいものですから長く聞いていると評価が違ってくる可能性はあります。また、サウンドデバイスが違えば、供給されたクロックの扱い方も違うでしょうから、大きく異なる可能性もあります(今回のデバイスが古すぎたかな?)。もう少し試したいところですが、筆者には高価すぎる世界なので、おいそれとは・・ (^^;;;;

以前、PlextorのR820TにTXCO?クロックを載せて(筆者がやったんじゃありませんよ ^^;;)焼いたCD-Rで聴いた、恐ろしく高詳細な世界をちょっぴり期待していたんですけどねぇ。

現在の筆者のPCオーディオメイン環境と比べます(他のライトなlinuxはめんどくさくて ^^;;)少しでも条件を合わせようと、同じATX電源にAT変換をかませて使用しました。

諸事情によりチープなサウンドカードなので音がそっけないですが、こちらのほうが遥かにいいですね。解放感のある素直な音で、ニュアンスも自然な感じでよくわかります。バックのざわついたノイズ感もありません。浄水器に対策するより、水源に対策するほうが、音に無理がなく、効果もあり、安価で済むことを、再確認してしまったようです。

というように目論見が外れてしまったので、今後の方向が宙に浮いてしまいました。やっぱ、再生環境の一本化は無理ですかねぇ。

クロックジェネレーターを導入すると、いままで感じていたHDDごとの音の違いやCD再生との違いはわからなくなるのではないか?、と思っていましたが、そうではありませんでした。一安心?です(笑)。

今回はHDSP9632しか試せませんでしたが、内部ターミネートと外部ターミネートで音が違いました。ワードクロックというマニアックな事項であれば、ターミネートに凝るのもオーディオかと思ったので、自作ターミネーターで遊ぶことも目論んでいたのですが、BNCケーブルを販売していても外部ターミネーターを販売しているオーディオ店は見つかりませんでした。内部ターミネートが普通で、外部ターミネートに切り替え可能な機器が少ないからでしょうか?

2015/8/7

今週は判で押したような朝の生活でした。

朝5時に起床、朝食としてスイカを食べる、作業着を着て畑へ行く、伸びすぎた草を整理する、帰ってきてシャワーを浴びる、家の前の畑できゅうり・ナス・ミニトマトなどを採る、妻のお弁当作りを手伝う、きゅうりを食べながら通勤、です。夜は10時半に就寝です (^^ゞ

暑い日が続きますが、朝の陽ざしが若干和らいだような気がします。そろそろ秋野菜の構想を立てねば。無肥料栽培された種を少し注文してしまいましたが、さて。

2015/8/3

暑いですねエ。皆さんもお気をつけて。

久留米長なすを育ててみたら、いままで知っていたなすの立ち姿と違うので、支柱をどう立てたらいいかわからず、かなり適当になっています。けど、普通形状のナスがなぜか硬い今年でも、このナスは柔らかいので助かってます。

久留米長なすを育ててみたら、いままで知っていたなすの立ち姿と違うので、支柱をどう立てたらいいかわからず、かなり適当になっています。けど、普通形状のナスがなぜか硬い今年でも、このナスは柔らかいので助かってます。

赤クローバーに埋もれている日本かぼちゃです。赤クローバーをもっと刈っておけばよかったかな。もう遅いですが、未熟果を食べる日本かぼちゃより、熟果を食べる西洋かぼちゃのほうがぐうたらな筆者向きだったかも。

赤クローバーに埋もれている日本かぼちゃです。赤クローバーをもっと刈っておけばよかったかな。もう遅いですが、未熟果を食べる日本かぼちゃより、熟果を食べる西洋かぼちゃのほうがぐうたらな筆者向きだったかも。

今日の朝収穫した夏野菜です。第二弾のきゅうり(四葉)もまあまあです。最近の朝食は、スイカときゅうりになってます。

今日の朝収穫した夏野菜です。第二弾のきゅうり(四葉)もまあまあです。最近の朝食は、スイカときゅうりになってます。

2015/7/31

じゃがいものことです。おもいっきり土を動かすのはしんどいですし、なにより土を育てられません。草も丁寧に除く必要があります。今年の春作でやってみましたが、もうやめることにしました。これからは、他と同じように、畝を固定して除草も最低限にしたいと思います。掘らないとじゃがいもが収穫できませんし、土寄せも必要ですが、土を動かすのは最小限にします。このほうが気持ちも楽です。

連作障害対策として交互に育てる長ネギですが、これも長さはほどほどにします。白い部分を長く育てようとすると土寄せが大変ですし、粘土質の土ですから。

娘との幸せな生活にも終わりが近づいてきました。旧盆過ぎには渡米です。最初の大学は腰掛で、マリンバ練習を確保しつつ英語の上達を計ります。大学から案内がなかなか来ず、(大丈夫か?)とも思われたのですが、最近は手続きに必死なようです。最も気がかりなのは2年間お付き合いした彼氏との仲でしょう。彼はこれも運命だと笑っていました。

さて、どんな未来が娘を待っているでしょうか。

2015/7/27

暑いです。土曜日は家の前の草を見苦しくない程度に刈りました。日曜日は畑団地のネギ-じゃがいも交互作のネギが野草に埋もれていたのを発掘?しました。

いづれも10時には終了しています。比較的余裕を持って帰ったはずでしたが、やはりだいぶお日様にあぶられていたんでしょう。寝転がると、何もする気がおきません。風のあたる涼しい場所でずっと寝ていました。食欲もやや落ちたようです。体もほてっているようですね。皆さんもお気をつけて。

他と違い、思いっきり土を動かしても大丈夫のはずの長ネギとじゃがいも交互作ですが、やはり思いっきり土を動かすのは大変ですし草の管理もシビアになるので、もっと気楽な方法を思案中です。昨年秋からじゃがいももネギも1m巾の畝に二列で作っていますが、これだと土を動かしたり草を刈ったりするのが難しいのです。一列だとやりやすくなりますが、じゃがいもが土から出やすくなるので土寄せが多くなりそうです。

一列作りは手間暇をかけてしっかり作れる方法、二列作りは手間をあまりかけない方法、かもしれません。8月末の秋じゃがの植えつけまでには決めないと・・(^^ゞ

実験室のように広がってしまったCD-R&PCオーディオ環境とガラクタ?の山を整理するにあたって、どのような形が望ましいか思案中です。

どのみち満足することはないから、デジタルオーディオはほどほどでいいと言う考えに変わりはありません。その考えは、PCオーディオを詰めるほど強くなっています。なら、いっそ細かいこだわりを捨てて、CDコピーはデュプリケーター、ホームオーディオはPCでいいのじゃないか?、に固まりつつあります(カーオーディオはCD-Rです。音質のこともありますが、フォルダーや曲が沢山あると事故に繋がりやすいでしょう)。

もちろん、いわゆるPCオーディオよりCD再生のほうが筆者は好きです。今後、PCの音はますます悪くなっていくでしょう。CPU、メモリー、チップセット、各種バス、記録媒体など、動作周波数が上がったり製造プロセスなどの細密化が進めば、高周波ノイズが多くなっていくのはデジタルの宿命です。また、世界規模で大量生産されるのがPCですから、オーディオ側の都合でどうこうできるものではありません。いっそのことこの機会に、気になるCDプレーヤーを購入しようかと真剣に考えてもみました。少なくとも、CDが無くなるまでは使うことができるでしょう。

でも考え直しました。ざっくり言って、CD再生もPCオーディオも50歩100歩ではないでしょうか。オーディオがデジタルになってしまった以上、後戻りはできないのです。今までデジタルの高周波ノイズがなるべく少なくなるよう奮闘?してきたと思うのですが、今後は高周波ノイズはあって当たり前でいいのじゃないか、と思い始めました。音質はほどほどでも便利さを採るほうが楽しいのじゃないかと。

2015/7/23

かねてからの念願だった月山へ行ってきました。遠いので、できれば公共交通機関で行きたかったのですが、ブルートレインがなくなった日本海側は交通の便が悪く、交通費がかかるわりに乗り換えも多く所要時間も変わらないので、結局車になりました。妻が結構運転してくれたので、割と楽でした。

帰った翌日、きゅうりが(大きくなりすぎたのも含めて)15本は多過ぎで、いまだに処理に困っています。トマトがだいぶ伸びて、結わえたり脇芽を欠いたり面倒をみてやらないといけなくなっています。なぜか畑全体が草ボーボーに見えてしまい、通路付近を少し刈る必要があるでしょうね。

2015/7/13

じゃがいもを掘りました。掘っている最中は気にならなかったんですが、終わってみるととても暑いことに気付きました。その後はうちの涼しいところでのんべんだらりと過ごすことに・・。

じゃがいもを掘りました。掘っている最中は気にならなかったんですが、終わってみるととても暑いことに気付きました。その後はうちの涼しいところでのんべんだらりと過ごすことに・・。

画像下がアンデスレッド、上がメークイーンです。アンデスレッドを試してみたものの、あまりに小さいのでもう育てないでしょうね(笑)。料理の際に皮をむくのが楽そうなので、久しぶりにメークイーンを育ててみました。いもが広範囲にできるので、意外性はありますが掘りにくいですね。来年は全部男爵にしようかな。

じゃがいもと長ネギの専用畑にしたので、ここだけは土を動かしてもかまいません。それで今回はおもいっきり土寄せしてみました。いもができるスペースを多くしたら沢山採れるのではないかと期待したのです。が、あまり上にはいもができないようで、収穫量はいつもと変わりませんでした。土寄せはほどほどでいいようです。無肥料だからかも知れませんが・・。

こちらも無肥料のせいかいまのところ蔓はあまり伸びていないけど元気なさつまいもです。肥料がわりの落花生とのツーショット。

こちらも無肥料のせいかいまのところ蔓はあまり伸びていないけど元気なさつまいもです。肥料がわりの落花生とのツーショット。

2015/7/9

京都大覚寺大沢池湖畔にトンボが7羽。草にとまって風に揺られています。この池に?産み付けられて泥の中でヤゴの時代を過ごし、今こうやって成虫になって風に吹かれているんだなぁ、と、トンボの一生を自分が体験したような気持ちになったほど、のんびり時間を過ごしました。

マリンバを積んで家を出て会場に届けた後はリハーサルの役には立たず、こうして夫婦で時間をつぶしていたのです。娘の初めてのリサイタル、その当日の午後でした。

マリンバオリジナルの現代曲ばかり、大学で演った4曲 + クラリネットとのデュオ1曲。初めてのリサイタルで難曲のオンパレードを心配していましたが杞憂でした。さすが?わが娘です。そしてアンコールは情感たっぷりのカバレリアルスティカーナ。

後で教授にお会いしたら、「ここ数か月で音楽の幹が太くなったね」と言われました(えっ?、何のこと??、そう言われれば・・)。筆者が、「最初2曲は力みすぎていませんでしたか?」と訊くと、「最初はそのくらいで丁度いい」とのことでした。筆者よりもっと長ーい目で見ていただいているようです(ちょっと反省 ^^;;)。

心配していたお客様の入りは上々でした。小さなホールですが(8割方埋まったかな?)と思いました(が、統計では6割強でした ^^;;)。実際にどういう客層だったのかよくわかりませんが、大学生やOBなど若い方が目立ちました。どういう経緯でいらしていただいたかよくわかりませんが、80歳近いと思われるじいさまやばあさまが開場前から並んでいただいていて一人一人にお礼を言いたいぐらいでした。

地元のマリンバの師匠ご夫妻、声楽の師匠、中学時代の先生ご夫婦、大阪で働いている幼馴染、高校時代の同級生、彼氏のご家族、そして案内するのが恐縮だったのですが何年も前のこおろぎ社マリンバ講習会で「リサイタルするなら知らせて」と言っていただいていた浜松のご夫婦、その他よくわからないけどもしかして娘のファン??、などなど、入り乱れて、挨拶がまともに出来たかどうか・・(^^ゞ

撤収しようとステージまで戻ったら、マリンバは既に大学後輩達により分解されケースに収められていました。助かりました。近くで打ち上げパーティを主催する娘を残し、筆者たち裏方はマリンバを積んで帰りましたとサ。ちかれたビー。

2015/7/7

曇りか雨が多い七夕になりそうですね。

左が今回の話題です。知っている人は読み飛ばして下さい(笑)。

左が今回の話題です。知っている人は読み飛ばして下さい(笑)。

ASIOやWASAPI排他モードで再生している時、画像のボリュームはスライドできても効かないものだと思っていました。効かないのを見て、(ああ、確かにAudio Engineをバイパスしているんだな)と安心していました。

ところが、効いちゃう時があるみたいなんですね。長い間放置してきたのですが、ふとしたきっかけで、確かめてみました。

OSはWindows7 Home Premium SP1、再生ソフトはfoobar2000とWave Spectra 1.51、まずWASAPI排他モードです。いくつかのサウンドデバイスを試しました。もちろん、各サウンドデバイスの[詳細]-[排他モード]の2つのチェックはデフォルト通りチェックされています。

- このボリュームを変化させても音量が変化しなかったサウンドデバイス

M-Audio 1814

Roland Quad-Capture

Edirol UA-1EX

DigitalPcLink USB-DDC(OS標準ドライバー使用)

- このボリュームを変化させたら音量が変化したサウンドデバイス

RATOC RAL-24192UT1

次に、音量が変化したRAL-24192UT1のS/PDIF出力を調査しました。

- アナログ出力と同様に音量が変化しました。

- ボリュームを100とし、Roland Quad-Captureでデジタル録音して元のWAVとWaveCompareで比較したら一致しました。

ASIOでも同じでした。

いままで勘違いしていましたが、どうやら、このボリュームはAudioEngineの中にはないようです。そして、このボリュームを無視するかどうかは各社のWDM準拠ドライバーに任されているのかも知れません。WDM準拠ドライバーについては、「PCで 24bit 176.4KHz/192KHz の音楽を聴く」のベストのオーディオインターフェイスはどれ? が分かりやすいでしょうか。

排他についても確認してみました。foobar2000とWave Spectraを同時に再生して確認します。

WASAPI排他モードは、Direct Soundの再生を(再生中でも)停止させましたが、ASIOは停止できませんでした。

ASIOはどのAPIも停止できませんでした。

Windows OSはASIOを知らないでしょうから、これが当たり前なのかな?

2015/7/6

ごまかしのような決着は将来に禍根を残すと思います。登録がそれほど大事でしょうか。

なでしこジャパン、お疲れ様でした。

2015/7/3

最近、”自然”栽培と名乗るのがおこがましいような気がしています。耕さずに畝をそのまま使い続ける、野草は抜かない、のは変わりませんが、1年目と比べて米ぬかや油粕の使用量が減ったとも思えません。せいぜい、鶏糞や牛糞など動物性肥料を使わなくなったことぐらいです(妻が、家畜の肉、卵、牛乳、を絶っているのに、肥料で使ってはまずいでしょう)。

いまのところ、いわゆる有機農法といわゆる自然農法の間ぐらいですかね。草生栽培と言ったほうがいいかも知れません。西村さんの方法に最も近いようです。”自然”を名乗るのは、もっと肥料が少なくなってからでしょうか (^^;;

いわゆるPCオーディオに取り組む気持ちがなくなってしまったようです (^^ゞ

だって、たぶんバスの動作周波数が高いからだろうと思いますが、SATA-HDDはPATA-HDDに絶対敵わないことがわかってしまいましたから。

それに、いままで書きませんでしたが、ONKYOのSE-300PCIEの音が冴えなかったのも、PCIeの動作周波数が高いからだろうと察しがついています。

現在使用中の化石のようなPCにもいづれ終わりが来ますし、そろそろガラクタのような古いパーツの山を整理をして身軽になる時期なのかもしれません(まだ、勿体ないか)。

2015/6/30

よく行くホームセンターの入り口付近に陳列してあった商品名にどこか見覚えがありました。「ラウンドアップ」。もしやと思って裏ラベルを確かめたら、やはり米モンサント製。例の、アメリカやカナダ、米兵撤退後のイラクなどで、除草剤に耐性がある遺伝子を組み込んだ遺伝子組み換え作物のタネとセットで売りつける除草剤ってこれなのね。除草剤なんかまったく関心がないから、今まで気づかなかったなぁ。

2015/6/28

じゃがいもが少し黄色くなってきました。周囲では収穫済みの畑が多いですが、枯れるまで待とうと思います。雨が多いので、収穫のタイミングが難しいかも。

じゃがいもが少し黄色くなってきました。周囲では収穫済みの畑が多いですが、枯れるまで待とうと思います。雨が多いので、収穫のタイミングが難しいかも。

後ろは成長した松本一本ネギです。じゃがいもの跡地に植え替える予定です。

今年初めて日本かぼちゃを育ててみることにしました。これは日向14号南瓜ですが、葉っぱがあまりに可愛らしいので思わずパチッと (^^ゞ

今年初めて日本かぼちゃを育ててみることにしました。これは日向14号南瓜ですが、葉っぱがあまりに可愛らしいので思わずパチッと (^^ゞ

交雑を考慮して、家の前は西洋かぼちゃ、畑の団地では日本かぼちゃ、にしています。

思いがけず、今年の3月末から娘と数か月暮らせることになり、もう諦めていただけに、一緒に暮らせるだけでとても幸せです。と言っても、なんやかやで娘の外出が多く、正味4/5ぐらいでしょうか。

一緒に暮らし始めてみてわかったのは、娘はもう4年前の娘ではないということです。そりゃ当たり前ですよね。大学を卒業し、もうすぐ23歳になろうかという娘が高校生の頃と同じであるはずがありません。

ところがですね、こちら親の側は、以前に娘と暮らしていた頃の感覚で接してしまうのです。そして、娘から拒絶されるのです。この前はついカッとなってしまいました (^^;; 娘も今や立派な大人であり、親ができることはせいぜい遠くから見守ることぐらいである、ことにようやく気付いたところです。アメリカ留学まで恐らくあと1ヶ月半。この間に適した関係を築けるでしょうか。

娘の初リサイタルも近くなってきました。どうか、娘がいま持っている力を存分に発揮できますように!!

2015/6/16

太陽誘電も撤退ですか・・。まさに黄昏です。誘電メディアとは長い付き合いだけに、かなりのショックです。このサイトもどうしようかなぁ(あ、止めませんけどね。構成を考えたほうがいいかも、ってことです)。

2015/6/13

加賀節成きゅうりというご当地野菜にしたせいか、はたまた、水辺に近い場所が良かったのか、第一弾のきゅうりは快調です。きゅうり第二弾の四葉きゅうりも苗を先週植えて、今のところ元気そうです。そろそろ、秋用にときわ地這を始める頃でしょうか。

ナスは、久留米長なすという暑い地方の中晩成を選んだせいでしょうか、背があまりなかったんですが、このところ背がすこしづつ伸びてきて一安心です。発芽や苗の発育が遅かったので、まだ小さい株もありますが、なんとかなってくれるのではないかと思います。

ピンチなのは大玉トマトです。土をくだく根の力に期待して、今年はうちの畑の中でも最も粘土質で硬いと思われる畝に植えました。おまけに、厳しく育てようと、肥料も草マルチもほとんどなしでした。その結果、いまだに小さく貧相なのが半分以上。厳しすぎたようです。今からでも間に合いますかね? 「もっと普通に育てたらいいのに」という妻の言葉が耳に痛いです (^^;;

トマト第二弾がなかなか発芽しないのでポットを追加したら、このところの雨で一気に全部発芽して(水不足だったのね)、とても多くなってしまいました(植える場所が足りない・・ ^^;;)。

これだけでは何のことかわかりませんよね。細々と継続してる、ダメージディスクのリッピング性能検証です。Pure Read が前より遅くなったような・・。

例によってCD6のトラック3をEACでリッピングしてました。(パーフェクトモードだから、どうせ止まるだろうな)と思っていたのですが、トラブル表示はするものの、予想に反して進んでいくんですね。(え?、もしかしてリッピングできちゃう?)と思ったら、本当にできちゃいました。けど、バイナリは大きく違ってました(なんじゃこりゃ 笑)。

例によってCD6のトラック3をEACでリッピングしてました。(パーフェクトモードだから、どうせ止まるだろうな)と思っていたのですが、トラブル表示はするものの、予想に反して進んでいくんですね。(え?、もしかしてリッピングできちゃう?)と思ったら、本当にできちゃいました。けど、バイナリは大きく違ってました(なんじゃこりゃ 笑)。

dBpoweramp CD Ripper も同様でした。けど、こっちは何の表示もしないので、AccurateRipがなかったらわかりませんね(前のPureReadはどうだったんだろ??)

他のソフトもちょっと調べてみたんですが

- 付属のPower2Go8 → エラー表示して停止、けど、ごく短いWAVができてる。

- WMP12 → エラー表示して停止、フォルダーはできてるがWAVはない。

- iTunes12 → エラー表示しないで停止、ごく短いWAVができてる。

付属のPower2Go以外の動作保証はしないのだから、パーフェクトモードだからって安心しないで、一度でいいから、検証しておいたほうが良さそうですよ。というか、宣伝とうらはらに、本当はダメージディスクにこれでもかっていうほど弱いので、安価なDVDドライブのほうがいいと思います。いやマジで。今回検証したASUSの優秀なこと。

2015/6/8

近くを流れる川には、琵琶湖で養殖した鮎が放たれています。春から夏にかけて行われているのは鮎の縄張りを利用した友釣りです(縄張りから追い出そうとする習性を利用しているのだから、”友”ではないと思うのですが・・笑)。すぐ目の前の川で釣りができるのですが、なぜか、筆者にはその気がありません。子供の頃は川でよく遊びましたが、最近は近くの川へ降りる道もなくなりましたし、あまり川へは行きませんね。

近くを流れる川には、琵琶湖で養殖した鮎が放たれています。春から夏にかけて行われているのは鮎の縄張りを利用した友釣りです(縄張りから追い出そうとする習性を利用しているのだから、”友”ではないと思うのですが・・笑)。すぐ目の前の川で釣りができるのですが、なぜか、筆者にはその気がありません。子供の頃は川でよく遊びましたが、最近は近くの川へ降りる道もなくなりましたし、あまり川へは行きませんね。

前置きがだいぶ長くなりました (^^ゞ 漁業組合は、鮎釣りの解禁日が近づくと、河原に人が入りやすいように広く浅く草刈を行います。昨日一昨日やっていたので、今日の朝その草の一部いただいてきました。これで軽トラ軽く一杯分です。(草マルチの草刈の手間が省けてこりゃ丁度いいや)と思ったのですが、茎が硬すぎるかな?

昨年まで、大玉トマトの手は杭1本だったのですが、秋にはグラグラになるので、今年はアーチ支柱を使ってみます。

昨年まで、大玉トマトの手は杭1本だったのですが、秋にはグラグラになるので、今年はアーチ支柱を使ってみます。

朝撮ると、光が少ないせいか、写りが良くないな (^^;;

2015/6/5

常識ではもちろん輪作です。筆者も昨年に畑を増設してじゃがいもとタマネギとかぼちゃをそちらに移したので、ようやく輪作の体制が整ってきました。本当は4年で回したいところですが、畑が足りないのでとりあえず3年で回します。

関谷幸生さんは雑誌でも知っていました。無肥料で作物を育てるプロ農家ですが、いわゆる自然農とは異なり、草を生やしていません。畝はマルチでびっしり覆われています。有機質肥料さえ与えません。「固定種野菜の種と育て方」で種は野口さん担当ですが、育て方は主に関谷さんの担当です。関谷さんは、その中で、最も重要なポイントに、種の自家採取と連作を挙げておられます。手元に本がないのでうろ覚えですが、無肥料で自家採取と連作を続けると、光合成など植物自身の力だけで力強く成長できるようになり、最初はスッキリ味だったのがその野菜本来のおいしさが出てくるとのことです。

米ヌカや油粕にたっぷりの草マルチで育てた筆者のトマトは予想に反してスッキリ味でした。おぼろげではありますが、筆者が子供の頃食べたトマトの味とは違うようです。関谷さんのようなやり方をすれば、もしかして、そんな味のトマトができるのかも知れません。

木嶋 利男 監修 「連作のすすめ」を読みました。連作による収量の変化をみると、大抵の作物で3から4年目がどんぞこで、さらに連作を続けると次第に回復してくるようです。これは目から鱗でした。この本はさらに落ち込みなしの連作を行うためのノウハウへと突入していくのですが、筆者には難しくて・・ (^^ゞ

考えてみれば、山野の草達はそこから動けないので、自然では連作が基本と言えるのかも知れません(笑)。専業農家も連作を続けるテクニックを持っているのでしょう。

うちにも連作したのがあります。左がえんどうの2年目、右が1年目です。画像が分かりにくくて恐縮ですが、2年目のえんどうはか細いです。

作物を全部連作に・・とも考えたのですが、まだ育て方もよくわからないぺーぺーには難しい気がします。今でも収量がままならないのに、これ以上少なくなる危険は犯したくありません。基本はやはり輪作にしたいと思いますが、試験レベルで連作できないか思案中です(結果が出る頃にはお迎えが来るような気も 笑)。

野口のタネ オンラインショップに、無肥料で自家採取を続けたタネが売っています。関谷さんのタネもあります。筆者にはダイヤモンドのように見えます。

2015/6/1

成果がこんな形で現れてきたんでしょうか。調味料はなるべく少なくしていますし、サラダや冷奴などはなにもかけません。こんな中、家に帰宅中の娘は何も不平を言いませんし、(よく我慢しているな)と思います。若者からみたら老人食もいいとこでしょうから。

植えつけ前に十分水を吸わせて植えたサツマイモの蔓です。これだけ日照りが続いていても、大丈夫でした。苗で植えた日本かぼちゃも元気でした。畑が離れていると、土日しか見に行けない・・。

無肥料のせいか、逆さ植えのせいか、今年の春じゃがはしょぼい感じです。畑も変わったのでもう少し大きくなることを期待していたのですが、花が咲き始めましたから、こんな程度で終わるのでしょう。他家のじゃがいもがこんもりしているのを見ると、自信なくしちゃいます。どうせ土を動かすことを厭わないのなら、無肥料とかに拘らず、親がやっていた方法でいいのじゃないか、と思い始めています。

じゃがいもは年に二度収穫できるので、秋にリベンジしましょうか(笑)。

じゃがいもは沢山あっても困らない(けど、土をいじるのでちょっと大変かも)ので、リベンジに備えてまだ剥がしてなかった防草シートを剥がしました。ここを使えば、12坪増えます。

2015/5/30

日照りが続いていますね。4月下旬からほとんど雨が降らないので、土が固くなってしまっています。そろそろ野菜達に水をあげてもいいでしょうか。耕さない畑なので土は締まっているけれど、その分、水分を保持しやすいはずなんですけどねえ。

きゅうり第二弾の芽は出てきたけれど、トマト第二弾の芽が出てこないので心配になってきました。やり直そうかな?

鞄にカメラを入れた映像を確認した役員って、JOCの柳谷さんただ一人みたいですね。けど、失踪して今でも行方不明だとか。JOCって一体何なん??

2015/5/29

カメラを盗んだとされている冨田選手の判決です。最初からどうにもわからない事件だったのですが、裁判もおかしいようです。

- 犯行映像は裁判で上映されたが、誰かわからず、物がカメラともわからなかった。

- 冨田選手の指紋は出ていない。

- とりあえず罪を認めておくようにアドバイスしたという通訳さんの出廷はなかった。

こんな状態で、有罪の判決を出せる裁判所って、一体何??

それに、映像を見て、鞄にカメラを入れる冨田選手を確認したJOCの2名って、一体誰??

2015/5/18

2年ぶりかな、水芭蕉には遅いか?と思ったのですが、ネットで調べたら大丈夫そうだったので行ってきました。ピークを過ぎたようですがまだまだ残っていました。黄色いりゅうきんかが多かったですね。やっぱ、いいところです。

2年ぶりかな、水芭蕉には遅いか?と思ったのですが、ネットで調べたら大丈夫そうだったので行ってきました。ピークを過ぎたようですがまだまだ残っていました。黄色いりゅうきんかが多かったですね。やっぱ、いいところです。

今回は山ン中の道も歩いてみました。小さな可愛らしい花がありました。これはミヤマカタバミのようですす。

2015/5/11

どうも慣れないことを書くとおかしな文章ができあがるようです。読み返してみると5月9日の後半はわかりにくいですね。端的に言うとこれは、TPPでアメリカ国内法をそのまま押し付けられた場合です。堤 未果 著「(株)貧困大国アメリカ」によれば、アメリカの農業は巨大企業に完全に牛耳られて、おかしくなってしまったようです。遺伝子組み換え作物のタネによる世界支配も夢じゃない?

こんなご時世に筆者ができることと言えば、せいぜい良いタネを残していく努力をすることかも知れません。

今年はトマトと一緒にニラを植えました。いわゆるコンパニオンプランツです。このニラ、元は我が家の畑で栽培されていたんでしょうが、今は放置状態で草に交じって生えており、白く可愛い花を観賞しておりました(笑)。毎年落ちるタネのせいでしょうか、少しづつ増えています。掘ったら、びっしりと太く長い根があり、びっくりしました。たぶんこれがお手本なんだろうと思います。

2015/5/9

日本の場合、音楽などの著作物には著作権法があります。同様に、栽培される作物には種苗法があります。新品種を育成した人の権利や利益を保護するための法律です。登録されている品種を育てた後、自分で種を採って次回の種にすること(自家増殖というみたいです)はOKですが、他人に譲渡するのはNGです(音楽と同じような・・笑)。

自家増殖も、EUでは基本的にNGのようですから、(たぶん登録されている種の)タネをうかつに採ると違法になってしまうようです。アメリカは、特許がらみはNG、のようです。

筆者には実態がよくわかりませんが、アメリカの場合、遺伝子組換え作物がかなり多いようですから、かなりの種に特許がありそうで、実際にはタネ採りOKは少ないかもしれませんね(遺伝子組み換え作物のタネなんて採りたくもないですけどね)。ちなみに、日本で遺伝子組み換え作物は試験的にしか作られていないそうですが、EUとは違って規制が緩いので、バンバン輸入されているそうです。

日本の場合、市販の種はほとんど登録されているのかと思ったんですが、検索してみても、それほどでもないようです(なら、結構タネ採りOK???)。

外堀は次第に埋まってきているようですから、日本でも自分で作物のタネを採ることができなくなる日がくるのかも知れません。そうなった場合でも、固定種や在来種のタネは保護されるべき知的財産とはみなされないでしょうから当面大丈夫でしょうが、継続は難しくなると思います。

規模の小さい家庭菜園では、なんらかの事情で出来が悪かったりすると、そこでタネの連鎖が途絶えてしまいます。昔と違って、周囲はみなF1のタネを買ってくるでしょうから、ご近所からわけてもらうこともできません。

もっと困るのが、他の畑のタネ採りNGの花粉がうちの畑の野菜に受粉した場合です。これを知らずにタネを採ると違法になる恐れがあります。アメリカやカナダでは、受粉されたほうが敗訴しているようです。有機農家や自然栽培農家はこれでつぶされる恐れが高いです。

品種も荒廃します。一旦、遺伝子組み換え作物の栽培を許可してしまえば、スギ花粉でもおわかりのように飛散の範囲は広大ですから、すぐに日本の作物のほとんどはその子孫となるでしょう。

2015/5/7

野菜栽培を始めた時、(タネを自分で採るのはめんどくさい。買うほうが簡単。)ぐらいに考えていました。その後、種には固定種とF1種の2種類があることを知りました。

- 固定種 何世代にもわたって選別・淘汰されて、その地域の風土に合った種として固定化したもの

- F1種 違う種類を掛け合わせて作られた第一世代

筆者の頭の中には固定種しかなくそれが当たり前だとばかり思っていたのですが、現在スーパーなどで流通している野菜の多くはF1種で、ホームセンターなどで売っている家庭用のタネも同様だそうです。詳しくは検索してみて下さい。固定種とF1種で検索

F1は大量生産用で、できたタネから栽培しても同じものはできませんから、農家は毎年(周年栽培ならその都度)種苗メーカーから購入しないといけないわけです。

F1種のタネを作るには、違う種類を掛け合わせます。他のおしべの花粉をめしべに受粉させます。人の手でやるのが一番素朴な方法で、F1に限らず新しい品種を作るために昔から行われてきましたが、最近多くなっているのが、「雄性不稔」を使う方法だそうです。文字通り、オスが稔らない、つまりごくまれに見つかるおしべがない(または花粉に異常があって生殖機能がない)個体を増やしてメス株とし、隣に植えたおしべの花粉を受粉させる方法です。これなら掛け合わせが簡単に大量に行えます。その子孫もまた雄性不稔を引き継ぎます。

スーパーなどで売っているタマネギはほぼ「雄性不稔」のF1だそうですから、買ってきたものを土に埋めて花を咲かせてみようと思います。おかしな花が咲くはずですから。

こうして、普通なら淘汰されて消えてしまうものが、人間の都合によって大量生産されているわけです。

野口さんが「タネが危ない」で問題にしているのは、おしべがない異常な植物を食べ続けた場合の動物への影響です。

最近は、男性の精子減少が問題になっているようです。年々少なくなっているというデータもあります。原因はいろいろ言われているようですが、「雄性不稔」のF1が関係している恐れを指摘されています。

ミツバチの大量失踪事件がおきています。原因は特定されていませんが、掛け合わせに大量のミツバチが使われていることから、「雄性不稔」の植物の蜜を食べた雄バチの生殖能力が落ちて女王蜂が卵を産めなくなった恐れを指摘されています。

「雄性不稔」はミトコンドリアの異常であることが確認されているそうです。

遺伝子組み換えもそうなんですが、「雄性不稔」のF1も、人間に与える影響についての研究を早急に行う必要があると思います。でないと、子孫が作れないという情けない?(けど笑えない)理由で、人類が滅亡してしまうカモしれません。

野菜や食品への表示義務も必要でしょう。

恐ろしい話はもう少し続きます。

2015/5/6

朝ドラの舞台は奥能登ですが(塩田がある曽々木海岸から輪島まで自転車通学はかなりきびしいと思うのだが 笑)、中能登の七尾へ行ってきました。近場で簡単に (^^;;

朝ドラの舞台は奥能登ですが(塩田がある曽々木海岸から輪島まで自転車通学はかなりきびしいと思うのだが 笑)、中能登の七尾へ行ってきました。近場で簡単に (^^;;

筆者にとって能登半島は学生時代にテントを持って自転車で一周した昔懐かしい場所です。羽咋からは、みちみち、滝やら良さげな小道やらを訪ねながらだったので、七尾到着はお昼。食祭市場はとても混んでいたので近くのソバ屋さんで昼食後、食祭市場でおいしそうな焼き魚を1つ買って海を見ながら二人で食べました。

良さげな商店街を散策。昆布屋さん、和ろうそく屋さん、和菓子屋さん、などなど、古いお店がかなりあって、今も元気に商売されているようです。ちょうど花嫁のれん展を開催中で、どの店先にも中にも、花嫁のれんが飾ってありました。古いものばかりかと思ったら、新しいものもあり、七尾ではまだこの風習が残っているようです。中でも、和ろうそく屋さんの2階に飾ってあった新作がとても気に入りました。

天皇家にも献上したというお菓子屋さんでかしわ餅をいただいて外に出ると、人が沢山いて騒がしくなっています。大きな山車があり、商店街に入るため直角に向きを変えようとしていました。山車は巨大で、通りは狭いので、よそ者にはとてもあぶなっかしく見えます。むしろでおおわれているだけで、飾りは何もありません。明日から祭りなので、今日はその準備らしいです。本番さながらの掛け声とゆったりした手順で、あの巨大で重たそうな山車がついに向きを変え、通りを往復するところまで見ていたら、だいぶ時間が経っていました(笑)。

ついで、山の寺寺院群へ。時間と体力がなかったので、5つしか回れませんでしたが、なかなかのいい感じでした。

しばらく来ていませんでしたが、高速が無料になったのがいいですね。

耕さず草を抜かず野菜を作っていれば、良い土になってどんな野菜でも育ってくれる、いままでそう思っていました。けれど、これは思い違いかもしれないと思い始めました。土より種のほうが決定的なのでは・・と。

野口 勲・関野 幸生 共著 「固定種野菜の種と育て方」を読みました。野口さんは若い頃虫プロで「火の鳥」などの編集をしていたが家の稼業である種屋を継いだという経歴の持ち主で、固定種の種専門に通販で販売されています(筆者も昨年トマトといんげんの種を購入しました)。関野さんはプロ農家で、無農薬無肥料で栽培されています。いわゆる自然農ではないようで、畑に草はなく、畝は透明マルチで覆われているようです。連作も大事という、常識とは異なる方法です。種の環境への適応力と作物の力だけで育っているようで、他の草の力は借りていません。

マニュアル本ですが、野口さんの種への深い愛情、関野さんの栽培に対する覚悟、みたいなものが伝わってきて、引きつけられます。

これと同時に、中川原 敏雄・石綿 薫 共著「自家採種入門―生命力の強いタネを育てる」も買いました。かぼちゃと冬瓜と朝顔しか種とりしていない筆者には難しすぎる内容ですが、1年目、2年目、3年目、と次第に土地になじんで力強くなる野菜の画像を見ると納得させられます。

ところが、話はこれだけでは終わらなかったんですね。次第に恐ろしい話になっていきますが、続きはまた。

2015/4/19

お休みは日曜日だけでした。差し迫った作業もないはずなので、(畑は午前中に済ませて、午後は出かけよう)と思っていたのですが、始めてみると次々に作業を思いついて、結局、一日中畑にいました (^^ゞ

きゅうりの場所決め(去年より多めに優先的に作ろうと決めてます)、きゅうりのうりはむし除けのために二十日大根蒔き(ちょっと遅いかな?)(無計画にやったので、二十日大根が多すぎたかも? ^^;;)、つるありいんげん一回目蒔き、春人参二回目蒔き(これから晴れの日が続くけど大丈夫か ^^;;)、西洋かぼちゃとまくわうりをポット蒔き、ナスタチュームの追加ポット蒔き、油粕と米ぬかを使ったボカシ肥料仕込み、玄関の雪囲い撤去(妻の花粉症対策に遅くまで設置しています)、昨年開始した畑に堆肥埋め込み、かな。

道向いの師匠にうどをもらいました。立ち話で相談していたんですが、やはり今年から玉ねぎの苗を育ててみることにします。雪が長かったとはいえ、これだけやられてしまうのでは、なにか対策を考えないと・・。

白菜がとうだちしました。たんぽぽも咲いて、黄色い花が多い畑になりました。もんしろちょうやあぶが花に来ているのをみると、なごんじゃいます。

白菜がとうだちしました。たんぽぽも咲いて、黄色い花が多い畑になりました。もんしろちょうやあぶが花に来ているのをみると、なごんじゃいます。

春巻きのえんどうもそれなりになってきました。(めんどうな秋まきはやめようかな)と思うくらいです(笑)。

春巻きのえんどうもそれなりになってきました。(めんどうな秋まきはやめようかな)と思うくらいです(笑)。

小松菜はまだ小さいです。これから晴れの日が続くので心配です。

小松菜はまだ小さいです。これから晴れの日が続くので心配です。

上から、ミニトマト5本、トマト10本、ナス4本、きゅうり1本、です(これが2組あります)。4月は雨に祟られたせいかまだ小さいので、植えつけはだいぶ先になりそうです。ゴールデンウェークには、市販の苗を少し購入しましょう。

上から、ミニトマト5本、トマト10本、ナス4本、きゅうり1本、です(これが2組あります)。4月は雨に祟られたせいかまだ小さいので、植えつけはだいぶ先になりそうです。ゴールデンウェークには、市販の苗を少し購入しましょう。

2015/4/19

自作電源ですが、調子に乗って、12V電源のツエナーを全部LEDにしたら、冴えない音になってしまいました。ツエナーに戻したら音も元に戻りました。一時はどうなることかと・・。部品単位の検討は、こりゃ一筋縄ではいかないですね(笑)。

昨秋に蒔いた小松菜の残りがとう立ちしてきたので、収穫しました。

昨秋に蒔いた小松菜の残りがとう立ちしてきたので、収穫しました。

同じく昨秋に蒔いた白菜もとう立ちしてきましたが、沢山あるので、食べきれないうちに完全とう立ちしそうです。ま、そうなったらなったで、黄色い花が咲いて綺麗ですが・・ (^^ゞ

同じく昨秋に蒔いた白菜もとう立ちしてきましたが、沢山あるので、食べきれないうちに完全とう立ちしそうです。ま、そうなったらなったで、黄色い花が咲いて綺麗ですが・・ (^^ゞ

2015/4/15

今年もプラスティックケースを使った簡易温室で夏野菜の苗を育てています。今年はトマトを控えめにしてナスを加えました。しかしながら、4月に入ってからお天気の悪い日が多く、暖房をお日様に頼るしかない所詮簡易温室ですので、生育が悪いです (^^;;

またACOUSTIC REVIVE の製品を見ていて気になったのが、電池を基準電圧にしている電源があったことです。たしかに、超低ノイズかもしれませんね。

またACOUSTIC REVIVE の製品を見ていて気になったのが、電池を基準電圧にしている電源があったことです。たしかに、超低ノイズかもしれませんね。

筆者の自作電源の5VはLEDを、12Vは低ノイズと言われるツエナーから基準電圧を生成しています。とりあえず、5V電源のその部分にワニ口クリップをつけて、交換しながら比較試聴しました。ノイズ対策のコンデンサーをパラッたりはしていません。再生環境はPentium75使いで、voyageMPDが入ってるけどMPDは使わずaplayで再生してる、いつものPCです。あくまで比較の問題ですが

- 低ノイズツエナーは、 ノイズっぽい、音がかたぐるしい。

- エネループ2個直列は、 ノイズっぽくないが、音がこもる。

- LEDは、 ノイズっぽくない。音がのびやか。安心して聴ける。

ということで、LEDの圧勝でした。

電池は内部抵抗の高いのが音に出ているような気もします。低ノイズと言われるツエナーは何種類か買ったのに使われないまま現在に至っていますが、本当に使われないままになりそうです (^^;;

測定も併用したほうがいいんだろうな。

2015/4/13

秋に蒔いたえんどうは全滅しましたが、慌てて蒔いたえんどうの芽が出てきました。なんとかなりそうです。

秋に蒔いたえんどうは全滅しましたが、慌てて蒔いたえんどうの芽が出てきました。なんとかなりそうです。

ご近所のおばちゃん達にきいても野菜には受難の冬だったようで、どこのたまねぎもだいぶやられているようです。冬が早く長かったせいらしいです。うちだけじゃなかったのね。でも、車でわずか30分の平地に降りて来てみればたいしたこともないようで、雪が多く積もる山間部のハンデを思い知った次第です。冬を迎える前にたまねぎをもう少し太くしておけばよかったのかもしれません。参考本には、えんぴつぐらいが最適と書いてあるのですが、市販の苗はどれも細く、もう少し早く植えるか、難しいかもしれませんが自分で苗を育てたほうがよいかもしれません。

いつもの春とはじゃがいもの作り方が変わっています。昨年秋から、じゃがいもと長ネギの交互作をしようとしていますので、昨年じゃがいもを作った場所には通販で購入した長ネギの苗、そうでない場所に種じゃがいもを植えました。いつもなら、畝はそのままに穴を掘って種じゃがいもを深く埋めて土寄せも極力しないのですが、今回から土寄せOKですから、畝を崩してほとんど平地にしてから種じゃがいもを埋めました。これなら思いっきり土寄せ可能ですが、それはそれで手間がかかることにはなりますね。

いつもの春とはじゃがいもの作り方が変わっています。昨年秋から、じゃがいもと長ネギの交互作をしようとしていますので、昨年じゃがいもを作った場所には通販で購入した長ネギの苗、そうでない場所に種じゃがいもを植えました。いつもなら、畝はそのままに穴を掘って種じゃがいもを深く埋めて土寄せも極力しないのですが、今回から土寄せOKですから、畝を崩してほとんど平地にしてから種じゃがいもを埋めました。これなら思いっきり土寄せ可能ですが、それはそれで手間がかかることにはなりますね。

今はまだ畝らしい畝がないので、掘り返されて荒れた畑にしか見えないかも(笑)。

2015/3/30

さすがに、3台もタイヤ交換するときついっす(笑)。

CENTURYのポートを増やしタイ(CIF-IDE)です。結果、これに繋いで聴くPATA-HDDはオンボード接続のPATA-HDDより音が悪く、オンボード接続のSATA-HDDと大差ありませんでした。

3/18に「やっぱり SATA より PATA」と題して書き込みましたが、音が違う主原因はHDD本体ではなく、バスの違いによるようです。

- 全般に、なんとなく音が出てくるIDE系(PATA、SATA)に対し、ひとつひとつの音が明確なSCSI(ULTRA-SCSI、ULTRA-160,320、SAS)という感じ。MM型とMC型に例えられるかも知れない。SCSIの仕組みが優れていることが感じられる。

しかしながら、SCSIにはいつの時代も高パフォーマンスという使命が課せられる?ので、より高速な転送、より高速なシーク、などの性能を追い求めるほど音質に悪影響を及ぼすと思われる。PCIバスが主流だったULTRA-SCSIの頃はSCSIの良さが十分に堪能できたが、PCI-e & SAS では難しい。試せなかったが PCI-x & ULTRA160,320 はその中間と思われる。

- IDE系にもバスの問題はあり、SATAやPCI-eなど最近の高速なバスより昔ながらのULTRA-ATAやPCIのほうが音が良い。

- オンボードのPATAポートやPCIバスは絶滅寸前だ。より高速を求めてこれらを捨てるのが世の習いでこの流れには抗しがたいが、(PCオーディオ的には)気づかないまま宝を捨てるようなものだ。CD-Rが辿った道と同じ。

- HDDはファームウェアでなんとでもできてPCオーディオ専用HDDも可能と思っていたが、HDDのベースや接続するバスはいかんともし難いので、諦めざるを得ない。

とは言っても、筆者の場合、本気?のPCオーディオ環境であるvoyageMPDとノーマルPCの二本立てなので、PCIを残すためにノーマルPCをさらに分けるのは難しいですねぇ。再度、voyageMPD?でSCSIにトライしてみますか(笑)。

ご注意申し上げますと、私が好きなULTRA-SCSIの頃のHDDや1桁GB容量のPATA-HDDは、PCの世界では古いどころか骨董品ですからいつ壊れても不思議ではありません。また、回転音が大きいので、ヘッドフォンならまだしも、スピーカーで聴くなら対策が必要です。

2015/3/28

畑の雪がほぼ溶けました。えんどうが全滅しているようです。1本しか発見できません。昨年、自信を持っただけにショックです。仕方がないので、新たに種を蒔きました。玉ねぎはさすがに全滅ではないですが、冬を生き延びたのは思っていたより少なそうです。

一気に春になったので、仕事も一気にやりました。雪囲いの撤去、夏タイヤ装着を1台、夏野菜の簡易温室栽培開始、レタスのトレイ蒔き、春植えじゃがいものカット。じゃがいもを植えるのは1週間後ですね。

その前に、前置きです。

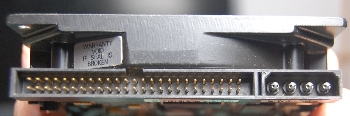

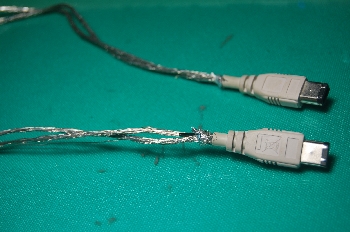

SAS以前のSCSI-HDDには、3種類のコネクターがあります。

50ピンのコネクターです。Narrowとも言います。ULTRA SCSI の頃までの古いコネクターです。

50ピンのコネクターです。Narrowとも言います。ULTRA SCSI の頃までの古いコネクターです。

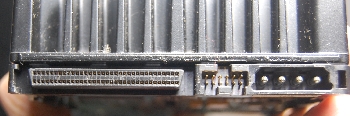

68ピンのコネクターです。Wideとも言います。ULTRA SCSI の頃から使われています。

68ピンのコネクターです。Wideとも言います。ULTRA SCSI の頃から使われています。

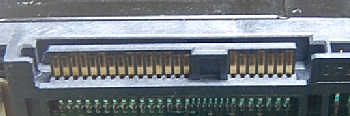

80ピンのコネクターです。SCAとも言います。信号と電源が一体となったコネクターで、サーバーでHDDをリムーバブルで簡単に抜き差しできるようになっているみたいです。

80ピンのコネクターです。SCAとも言います。信号と電源が一体となったコネクターで、サーバーでHDDをリムーバブルで簡単に抜き差しできるようになっているみたいです。

なぜこんなことを書くのかというと、ULTRA160やULTRA320でヤフオクに出ているHDDのほとんどは80ピンだからです。そして、80ピンに直接対応した拡張カードはありません。50ピンや68ピンを80ピンに変換するアダプターもまだ販売されていますが、無事動作することはあまりないようです。筆者も動作しませんでした。

なので、(なんとかなるだろう)と、80ピンのHDDを安易に落札してしまうと、(筆者のように ^^;;)ハマルことになります。80ピンに対応したケースが入手できればいいんですが今では望み薄ですので、68ピンのHDDを入手したほうが簡単だと思います(でも、少ないし高いんですよね)。

やっと本題です(笑)。 68ピンのULTRA320のHDD SEAGATEのST336607LWを入手しました。36.7GB、10000rpm、キャッシュは8MBです。これを、PCI-eのSCSIカードAdaptecのASC-29320LPEに繋ぎます。

SASよりだいぶ良くはなるものの、SASと似たような現象です。SATAよりひとつひとつの音は明確ですが、全体的に音がややこもり、解放感も不足です。

PCIのカードAHA-2940UWに繋ぎました。するとどうでしょう。不満がすっかり解消されてしまいました。これなら、PATAのHDDより良いですね。どうやら、不満の原因はPCI-eにあったようです。HDDもHDD単独で使えるわけではなく、つながっているバスの重要性にハタと気づいてしまいました (^^ゞ

2015/3/23

娘も、ついこの前大学受験だったような気がするのに、もう卒業です。レンタカーを借りて、アパートの荷物撤収に行って来ました。マリンバも持ち帰りました。以前と違うのは、彼氏が手伝いに来てくれたことです v(^^)v 当の娘はいません。土日両日とも、演奏会に出演なのです。荷物を積んだまま、会場に駆けつけました。

昨年も出演した奨学金の受給者演奏会。多いので4回に分けて催されます。各大学から来ているだけに、さすがの演奏が展開されていきます。娘は前半に登場。衣装が春っぽかったです。出入りの姿勢が悪いのが気になったのですが、ここの床は滑りやすいとのことでした。足を動かしながら叩くマリンバには大敵ですね。教授にお会いしたので、この4年間の感謝の言葉を述べました。

このホールで、この財団が新人サポート事業の一環として行う娘の初リサイタルが決まっています。既に素晴らしいデザインのパンフができていて、プログラムに挟んでありました。有難いです。

日曜日は大学の卒業演奏会。駐車場に車を止めたら、向こうから走ってくる人が・・。なんと、マリンバメーカーこおろぎ社営業の○○さんでした。前日、マリンバを暑い車中に置きっぱなしにして大丈夫か問い合わせたのですが、まさか駐車場で日蔭を案内していただけるとは思っていませんでした (^^ゞ 教授との打ち合わせもあったようですが、お休みの日にわざわざ娘の演奏を聴きに来ていただいたようです。いきつけという近くのうどん屋さんで一緒にお昼を食べました。

娘は後半に登場。静寂の中に無駄のないクリアな響きが広がります。1音1音に意味があります。音楽がよくわかります。何も言うことはありません。この4年間に娘が得たものがよくわかりました。一方で、音楽の核は、昔と何も変わっていないとも思います。それを高度に表現できる技術を得たのでしょう。この演奏を、集まった400人の方に聴いていただけたのがよかったです。出入りや挨拶もバッチリでした(笑)。

演奏会後、教授に出会ったら握手を求められちゃいました。お別れの挨拶なのか、娘の演奏のなせる業か・・。

でも、さすがに2日連続の遠出はきつかったです。今週はゆっくり休まないと(笑)。

2015/3/18

| 規格 | メーカー | 型番 | 容量 | 回転数 | キャッシュ | プラッター | 発売年月 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SATA 2 | SEAGATE | ST3160815AS | 160 | 7200rpm | 8 | 1 | 2007/6 |

| SATA 2 | HGST | HDS721616PLA380 | 160 | 7200rpm | 8 | 1 | 2006/4 |

| SATA 2 | WD | WD1600JS | 160 | 7200rpm | 8 | 1? | 2006/6 |

| ATA100 | SEAGATE | ST3500630AV | 500 | 7200rpm | 16 | 3 | 2007/12 |

| ATA133 | HGST | HDP725050GLAT80 | 500 | 7200rpm | 8 | 2 | 2007/10 |

| ATA100 | WD | WD5000AAKB | 500 | 7200rpm | 16 | 2? | 2007/7 |

3/8に書いたように、SATAとPATAのHDDの違いが気になったので、対象が適切かどうかよくわかりませんが、以上のようなHDDを試聴しました。容量が小さいSATA-HDDばかりなのは、最近のSATA-HDDではSATAが不利かもしれないと思ったからです。結果として、同じような発売年月になったし、プラッターあたりの容量に著しい違いはないので、まあまあな選択だったかも知れません (^^;;

試聴環境は3/8と同じです。

先の試聴でもそうですが、HDDは皆、2GBのパーティションを先頭から3つ作成し、StrageSweeperで空白部を0値で埋めてから、2番目のパーティションに試聴するWAVをコピーしています。曲は、映画「マンマ・ミア」のサントラを使いました。

あくまで比較の問題ですが、SATAはよそ行きのかしこまった音で、のびやかさが足りません。やや詰まって、音の拡がりがありません。PATAはのびやかな音で、拡がりもあり、細やかな表情もよく伝えます。情報量が違います。結果として、安心して聴け、音楽がわかりやすいです。CD-Rでの、高倍速ドライブと低倍速ドライブの違いによく似ています。

原因は・・、よくわかりません (^^;;

シリアルよりパラレルが良いってことなのか、それとも転送速度?(と言っても、SATAの最大転送速度3や6Gb/sは理論上のことですし、内部的な動作はほとんど変わらないんじゃないかと思いますが・・)

そう来れば、次はULTRA160や320ですね。

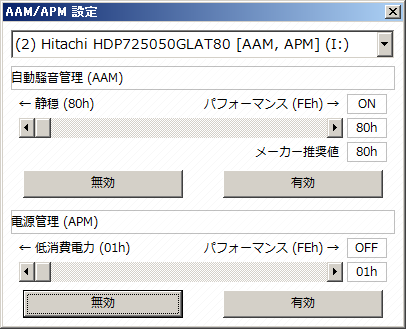

昔、HITACHIにFeature Tool というHDDツールがありました。この中にAutomatic Acoustic Management(AAM)設定があり、静穏に設定すると音質向上が認められました。筆者的には、ピックアップのトレースが安定するのではないかと考えています。HDDテストのさなか、ふと、様々なソフトでAAMが可能なことを知りました(不覚でした ^^;;)。

昔、HITACHIにFeature Tool というHDDツールがありました。この中にAutomatic Acoustic Management(AAM)設定があり、静穏に設定すると音質向上が認められました。筆者的には、ピックアップのトレースが安定するのではないかと考えています。HDDテストのさなか、ふと、様々なソフトでAAMが可能なことを知りました(不覚でした ^^;;)。

今回、CrystalDiskInfoを使いました。[機能]-[上級者向け機能]にあります。設定できないHDDもあります。HDDによって効果の程度が異なるかも知れませんね。

あ、APMのほうはほとんど試していません (^^;;

SCSI-HDDはパフォーマンス大事で製造されますから、インターフェースとしてのSCSIが優れていても、HDD本体の高パフォーマンスが足を引っ張るかも知れませんね。先のSAS試聴はそういうことなのかも知れないと思い始めました (^^ゞ

2015/3/15

また雪が降ったので、さらに雪解けが遅れそうだ。3月中にじゃがいもを植えることができるだろうか・・。

予想はしていたが、SONYの高音質MicroSDのパッシングが凄い。アマゾンなんか、最たるものだ(笑)。筆者も価格コムのクチコミにコメントしておいたが、いままで何の違いも感じてこなかった人にはオカルト以外の何物でもなかろう。高音質USBケーブル!、って言ってもたいした反応がなかったのに、購買層が違うんでしょうかね。

SONYはどうやってこれを売っていくのかな。

HDDは到着しているが、先の試聴で傷んだ耳がまだ回復していない (^^;;

2015/3/10

松谷みよ子さんがお亡くなりになったらしい。

息子が最初に夢中になった本が「いないいないばあ」だった。「いないいない・・・・・、ばあ!」とやるととても喜んで何度もリクエストした。「おさじさん」や「のせてのせて」なども何度も繰り返し読んでボロボロになった。

娘が物語に夢中になった最初は「ちいさなももちゃん」だった。毎晩布団の中で読むと、お話が終わるまでに寝ていた。

おやすみなさい。ありがとうございました。

2015/3/8

迷路ではありません (^^;;

迷路ではありません (^^;;

家の前の畑に雪が積もったままなので、雪解けを早めるために分断しました。多いところは80cmありました。

すべてザラメですから、氷が積もっているようなものです。3月中にはなくなって欲しいですが・・。

このところ、SD(HC)カードやSSDを話題にしてきましたが、容量による音の違いなどが分かりやすい例として挙げただけで、使うつもりはありません。NANDの音は抑揚がない薄い感じがして、筆者はやはり、HDDなのです。回転系はノイジーかもしれませんが、NANDのように記録媒体から高周波ノイズを出しませんから。

ULTRA-SCSIの頃のSCSIは知っていても、最近のSCSIであるSASを知らないので、試してみました。

SAS HDDのコネクター部です。詳しくは知りませんが、おおかたのSASはこんなコネクターのようです。

SAS HDDのコネクター部です。詳しくは知りませんが、おおかたのSASはこんなコネクターのようです。

よって、ケーブル側も電源と信号が一体となったこんなコネクターです。

よって、ケーブル側も電源と信号が一体となったこんなコネクターです。

SATAでも一体となったコネクターがありますが、形状が異なります。

ケーブルコネクターのカード側はカード次第です。今回のカードはLSIのSAS3444Eでしたので、SATAと同じ形状です。このケーブルで接続しました。

MiniSASのコネクターを持つカードも入手しましたが、ドライバーインストールが自動で行われず、ドライバーも見つからなかったので、こんなケーブルは今のところ無駄になっています (^^;;

SASカードにはSATAのHDDも繋げます。条件をなるべく同じくしたいので、比較のためのSATA HDDもこのSASカードに繋いでいます。

| 規格 | メーカー | シリーズ | 型番 | 容量 | インチ | 回転数 | キャッシュ |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| SAS 1 | SEAGATE | Cheetah 15K.5 | ST373455SS | 73MB | 3.5 | 15000rpm | 16MB |

| SAS 1 | FUJITSU | MBA3 RC | MBA3147RC | 147MB | 3.5 | 15000rpm | 16MB |

| SAS 1 | SEAGATE | Savvio 10K.2 | ST973402SS | 73MB | 2.5 | 10000rpm | 16MB |

| SAS 1 | HGST | Ultrastar C10K147 | HUC101473CSS300 | 73MB | 2.5 | 10000rpm | 16MB |

| SAS 2 | SEAGATE | Constellation ES.3 | ST1000NM0023 | 1TB | 3.5 | 7200rpm | 128MB |

| SATA 2 | SEAGATE | Pipeline HD | ST1000VM002 | 1TB | 3.5 | 5900rpm | 64MB |

| SATA 3 | WesternDigital | WD green | WD10EZRX | 1TB | 3.5 | (intellipower)5400rpm | 64MB |

| SATA 3 | SEAGATE | Barracuda7200.12 | ST500DM002 | 500MB | 3.5 | 7200rpm | 16MB |

| SATA 2 | HGST | Deskstar 7K1000.C | HDS721050CLA362 | 500MB | 3.5 | 7200rpm | 16MB |

上表のようなHDDを試聴しました。

試聴環境は、普段使っているCore2Duo 8400E使いのWin7 home 32bitで、オーディオインターフェースはM-Audioの1814、再生ソフトはfoobar2000でASIO、ヘッドフォンにYAMAHA HP-1です。

SASは音が緻密です。SATAではなんとなくしか聞こえてこない音が、SASでは明確に聞こえます。人の声もSATAではカスカスですが、SASでは中身が詰まっています。ですが、手放しでは褒められません。

音がこもって聞こえるのです。明確なのにこもっている。自分でもおかしい日本語だと思いますが、上手に言えません。周波数バランスがややカモボコのせいかも知れません。7200rpmの簡易?SASより15000rpmの本格?SASのほうがその傾向が強いかもしれません。

SCSIといえど、ULTRA SCSI の頃のような明確なアドバンテージはないように思いました。これは選択に悩みますね。

ついでに、PATAのHDDも聴いてみました。はじめ、10GBのを聴いて、(やっぱ、この頃のHDDはいいなぁ)と悦に入っていたのですが、500GBのを聴いて驚きました。さすがに10GBのには敵いませんが、SATAより遥かに良いのです。500GBのHDDはこれ1つしか持っていませんので、後2つほど入手してから最終結論を出そうと思いますが、まずまちがいな・・(-_☆)\(^_^)

なんでいままで気付かなかったんだろ・・

2015/3/2

もう3月。春が近づいてきました。畑仕事が待ち遠しいです。

迷っていた肥料の件ですが、草マルチを基本とし、必要時だけボカシを用いたいと思います。米ぬかや油粕を生のまま撒くのは止めておこうと思います。

”雨、さんさんと〜、この身に落ちて〜♪”の歌い出しが、深く、美しく、あまりに素晴らしかったので、涙が止まりませんでした。これほどの歌を聴いたのは久しぶりです。

娘の高校時の声楽の師匠だった○○先生を含む、女声の声楽カルテットの演奏会です。皆、県内で指折りの声楽家ですから、かなり強力です。ピアノ、ヴァイオリン、チェロ、パーカッション、が入っても、マイクなしで500人強の小ホールを沸かせます。

スキャット、ドイツ歌曲、シャンソン、日本民謡、美空ひばり、からそれぞれ3曲づつのステージで、今までそれぞれ1つづつコンサートを持って来た中からの抜粋でした。今回は10周年記念だそうです。こう言ってはなんですが、最初のほうより、日本語で歌う最後2つのステージが、気持ちが入りやすいらしく素晴らしかったです(それとも、こっちに分かり易いだけ?)。

2015/2/28

中学理科の○○先生が操作していたのを見て以来、オシロスコープは筆者憧れの機械です。ろくに電子工作もしないので必要ないはずですが、最近は何年に1回か周期的にむしょうに買いたくなるのは、ジッターやデジタルノイズと音質の関係を、誰も紐解いてくれないので、(ド素人がよせばいいのに)それなら自分がやってやろうじゃないの、と思ってしまうからでしょう (^^ゞ

近頃もそんな虫がムクムクと湧き起って物色していました。わからない者が妄想しているだけなので、以下は信頼度ゼロでお願いしたいのですが・・。

初級者向けのオシロでもサンプリングレートが1GS/sは普通ですから、44.1kHzの波形なら観測点の数は22675ポイントなのでノイズも計測できそうです。しかし、パソコンのノイズ計測はそんな簡単じゃなさそうです。

例えば、SD(HC(XC)カードの動作周波数はウィキペディアによれば25MHzから208MHzです。最も低い25MHzの場合でも、サンプリングレート1GS/sでは観測点が40ポイントしかありません。波形を描くだけならいいでしょうが、ノイズまで観測できるような緻密さはありません。SATA1の動作周波数は1.5GHz、SATA2に至っては3.0GHzですから、まったく歯が立ちません。

それなら、もっと良いオシロを使えばいいだろう(高くなるけど)、と思ったのですが、そんなに簡単でもなさそうなんですよね。

テクトロニクスのWebショップで見ると、サンプリングレートの最高は40GS/sで、400万円ほどのオシロです。25MHzなら1600ポイントですからなんとか使えそうな気もしますが、3GHzなら40ポイントですから無理でしょう。

「パソコンはノイズ多すぎ」と、筆者も口が酸っぱくなるほど繰り返してきましたが、現行のパソコンノイズを評価できる計測器ははたして存在するのでしょうか???

中古も含め、無理してなんとか手が届きそうなオシロでは5GS/sが最高です。25MHzでも200ポイントしかありません。 いつも最後は、(測定で音が良くなるわけじゃなし・・)で終わってしまうんですが(笑)。

2015/2/22

娘の最初の師匠のコンサートへ行ってきました。最初の1曲だけマルチパーカッションで、後はほとんどマリンバのデュオでした。クラシックというよりは、ポピュラー志向の師匠です。最後の、リバーダンスが圧巻でした。

- 8〜16GのSDHCカード、またはUSBメモリー、またはSSDを準備します。

- 試聴したい音声ファイルを1にコピーします。

- 試聴したい音声ファイル以外を削除します。

- 先に紹介したStrageSweeperを使って、空白部に0値を埋めたり、255値を埋めたりして、音を比較します。

全体の電荷量が少ないか、多いか、の違いです。

容量が小さいと違いがはっきりしませんし、容量が大きいと空白部を埋める時間が長くなって前の音を忘れてしまうので、この程度の容量が適しているようです。かないまる氏がおっしゃっていたのを、ようやく試しました。

HDDの時は、0値埋めは音がきつく、255値埋めは柔らかく感じたので、中間の128ぐらいが良さそうに思われたのです(今にして思えば、ドライブ内部の色が緑ではきつく、赤では柔らかく、感じるのとよく似ています)が、SDHC(またはSSD)では、0値埋めが好みでした。NANDの音質向上の手段の1つになるかも知れません(ま、ファイルを沢山詰め込まないのが条件ですが・・)。

アコースティックリバイブの掲示板に書いたのを元にしてるので、ほぼかぶってます (^^;;

容量による違いのほうが大きいし、わかりやすいですが・・(特に、100M以下のSDカードをお持ちなら、是非お試し下さいませ)。

2015/2/19

石川県鶴来のお酒、天狗舞の純米大吟醸です。自分では普通酒しか買いません、いや、買えませんが、正月に妻の実家からいただいたのを最近開けました。わかりづらいですが、「祝」の丸いシールは北陸新幹線開業祝いです。訪ねたことがありましたが、たしか、田んぼの中の造り酒屋さんでしたね。

石川県鶴来のお酒、天狗舞の純米大吟醸です。自分では普通酒しか買いません、いや、買えませんが、正月に妻の実家からいただいたのを最近開けました。わかりづらいですが、「祝」の丸いシールは北陸新幹線開業祝いです。訪ねたことがありましたが、たしか、田んぼの中の造り酒屋さんでしたね。

日本酒は原材料に醸造用アルコールがなければ純米酒ですからわかりやすいですね。マッサンで燃えている?日本ウィスキーは、グレンウィスキーでも、スコットランドとは違ってなんでもありですから、わかりづらいですね(もしかしてニッカは大丈夫?)。

日本では、税金のためのお酒の規定はあっても、文化のためのお酒の規定がないのが痛いですね。酒に従って法を

アコースティックリバイブに顔を出してしまった関係で、最近はSSDやSDHCカードを試聴しています。その目的とは異なるのですが、改めて思い知らされるのが、容量による音の違いです。なんなら、2G以下のSD(HC)カードと8G以上のSDHCカードを比較してみて下さい。容量が遠いほどいいです。

HDDを試すよりずっと簡単なので、ストレージによる音の違いが知れるきっかけになればいいな、と思います。

SONYから音楽専用のSDXCカードが発売されるらしいですね。能書きが信用できるかどうかは置いといて、こういった試みは歓迎です。けど、64Gですから、たぶん、普通の2G以下のSD(HC)カードのほうが音がいいでしょうね (^^ゞ

SSDもSD(HC)(XC)カードも、結局はCPUと同じように高度に集積された電子回路ですから、高度になればなるほど、容量が大きくなればなるほど、ノイズも多くなっていくのは避けられないと思います。

2015/2/17

SSDや他のSDHCカードでは再現しませんねぇ。やや音が変わる気もしますが・・。もう少しやってみます。

娘がアメリカへ行きました。留学のための調査です。デトロイト、ボストン、ロサンゼルス、と回ります。マリンバのレッスンも受けるようです。親は心配してしまいますが、あちらには大学の先輩もいるし彼氏の妹さんもいるので大丈夫でしょう。夏に初リサイタルも決まったし、さて、これからどうなっていきますかねぇ。

2015/2/14

- 8GのSDHCカードに試聴する曲を1曲コピーします。

- なんでもいいのでファイルをコピーしてSDHCカードを7Gほど埋めます。

- 曲を試聴します。

- 試聴する曲以外のファイルを削除します。

- もう一度、曲を試聴します。

違うんです。なぜかわかりません。困ったな。

削除したファイルはリムーバルですからゴミ箱には入りませんが、ファイナルデータで復旧できましたから、まだそこにあるようです。なので、以前紹介したかないまる氏のページで書かれているような全体の電荷量が影響しているのでもなさそうです。誓って申し上げますが、こんな時に筆者がよく使うStrageSweeperで空白部に0値を埋めたりはしていません。

いちおう何回か試しているんですが、しばらく間を置いてまたやってみましょうかねぇ。いづれにしましても、NAND系のストレージにはあまり曲を沢山入れないほうが良さそうです。

久しぶりにスキー場へ行ってきました。スキージャム勝山です。東急の息がかかっているだけによく行くスキー場よりやや高いですが、近いですしコースが長いんですよね。初めてシニア券を購入し、11時にスタート。クワッドリフトを2本乗り継いで頂上へ、お昼までに下まで3本。久しぶりだったのに、下手になってもいないし、もちろん上手くなってもいませんでした(笑)。時折晴れるものの大方は曇りで適度に雪も降り、スキーには最適です。

お昼の後の1本が最高でしたね。急斜面でもバッチリでした。ただ、次第に疲れてきたのか、この後は抑えが効かなくなっていったようでした。午後も計3.5本。次第にガスと雪が増えてきて、いい時間になったので終了としました。大阪から来たファミリー、京都から来た仲間、などなど、リフト上で楽しくお話し有難う。

ここ、スキー場になる前は、県内でも有数の山スキーエリアだったんですよね。筆者も何回かお世話になりました。ちょっと虚しいものも・・(^^ゞ

2015/2/9

種を少し注文しました。かぼちゃ、きゅうり、ナス、小松菜、などです。固定種の種を買うと、次回からは自家採取しなさいよ、と言われそうで、ちょっと気がひけます。それで、昨年と違うお店にしました (^^;;

(このまま春になるのかな?)の期待はもろく崩れて、今週だけで積雪60cm。寒く軽い雪なので、天気がよくなればすぐ小さくなるでしょう。屋根の融雪もかけていません。やっぱり冬はこうでなくっちゃあ。硬くしまった雪の上に降った軽い雪ですから、山はあぶないかな。

最近、アコースティックリバイブの掲示板に少し書き込んでいます。アコースティックリバイブの製品でふと気になったのが、FW-1.0TR-SFというIEEE1394ケーブルです。電源ラインと信号ライン2つをそれぞれ別ケーブルにしているんですね。

最近、アコースティックリバイブの掲示板に少し書き込んでいます。アコースティックリバイブの製品でふと気になったのが、FW-1.0TR-SFというIEEE1394ケーブルです。電源ラインと信号ライン2つをそれぞれ別ケーブルにしているんですね。

普段使いのPCは、拘ってもしかたがないのであまり拘らないようにしているんですが、最近こんなこともしていないので、とりあえず試してみました。

もちろん、自作で (^^ゞ

ごくノーマルなケーブルの、ビニル被覆を撤去、全体のシールドを撤去、電源ラインを撤去、信号ラインはそれぞれシールドされていて捻って絡んでいるので離れにくいですが軽く緩める、を行いました。いつもの通り、不要と思われるものは撤去してしまえ!、です(笑)。

音の出が素直になったように思います。なかなかいいですね。ただ、音のカサコソが増したようです。

ノイズが少なくなったのか、かえって多くなったのか、聴感でわかるはずもありませんが、好みの変化ではあります。なんとか音のカサコソがなくならないかなぁ。一度にやってしまったので、どれでどう変化したのかわからないという・・(^^;;

2015/2/8

昨秋の大根はそのまま畑にあり、休日には雪を掘って少しづつ取り出しています。昨年の今頃は雪が全然なかったので、地上部が凍てついて全部やられましたが、今年は雪の布団に守られて順調です。本来は、保存のために土に埋めるとか室を作っておくとかするんでしょうが、手抜きをしています (^^;;

昨秋の大根はそのまま畑にあり、休日には雪を掘って少しづつ取り出しています。昨年の今頃は雪が全然なかったので、地上部が凍てついて全部やられましたが、今年は雪の布団に守られて順調です。本来は、保存のために土に埋めるとか室を作っておくとかするんでしょうが、手抜きをしています (^^;;

そろそろ春や夏の計画を立てなきゃ、種も注文しないと・・、なんですが、まだ春になっていないせいか、冬に楽をおぼえたのか、なかなかその気になって来ません。今迷っているのは、さらなる土つくりのために堆肥やボカシを導入するか、それとも逆に虫対策としてそういった肥料や補いをきっぱり絶つか、です。

3年目は微妙な時期です。そろそろ成果が現れて欲しいですが、まだまだ現れないかもしれません。冬の間に、地元の集まりで2回ほど、自然栽培をやっていることをしゃべってしまったので、その手前、見本となりたいところですが、まだまだですねぇ。

2015/1/28

- デュプリケーターでコピーすると、私には、音が良いように感じます。

- デュプリケーターでコピーすると、音が良いです。

- デュプリケーターでコピーすると、音が良いです。ピットの精度が著しく向上するためです。

- は事実を書いています。このサイトではなるべくこの書き方をしようとしています。が、ひどく地味です (^^;;

- は事実とは言えません。音の絶対的な判断は不可能だからです。が、初級者向けのページではこの書き方をしています。必ずしも正確な書き方ではありませんが、アピールすることで、結果として読む方の役に立つと考えるからです。

- 言い切ってしまうとアピール度抜群ですが、さすがに抵抗があります(笑)。測定したこともありませんし・・ (^^;; 「かもしれません」や「と考えます」が無難でしょう。

アピールと正確性のバランスは難しいと思います。人により違うでしょうね。ただ、アピールしすぎると嘘をつく恐れが高まるのは間違いないと思います。

2015/1/26

ジッターを低減するソフトというフレコミになってるようですが、Bug Head TechnologyさんのFACEBOOKをよく読むと、必ずしもそうではないようです。

1月17日16:22の投稿で、

>ジッターはコントロールできないとする常識を、ジッターはコントロールできるという常識へ変えて、さらに試行錯誤を続けたら限界突破!してしまった産物です。

と、勇ましく書かれていますが、同じ投稿の中ほどに

>ただし、真実かどうかは、電子ビットの帯磁性について研究している方が説明されなければ、仮説はいつでも覆るものと考えております。

とも、書かれています。

つまり、「このソフトを使ったらこの人なりに音が良いと感じた」のは事実のようですが、後はこの人なりの仮説に過ぎません。

仮説をあたかも事実であるかのようにアピールしないほうがいいと思うのですが、舞い上がっちゃってるんでしょうか。ま、筆者にも同じようなことがないでもないです。目立つアピールと正確性のバランスって難しいですからね (^^ゞ

2015/1/25

正月からこのかた、雪が降りません。降った雪は沢山残っていますが、道路に雪はなく、早くも雪の残骸状態となっています。まだ1月で寒中だというのに、筆者に2月下旬のような感覚があるのは、降り始めが早かったからでしょうか。春に届きそうで、春はまだまだ遠いですね。

正月からこのかた、雪が降りません。降った雪は沢山残っていますが、道路に雪はなく、早くも雪の残骸状態となっています。まだ1月で寒中だというのに、筆者に2月下旬のような感覚があるのは、降り始めが早かったからでしょうか。春に届きそうで、春はまだまだ遠いですね。

裏山から流れる小川に顔を出したふきのとうです。

ネットで小耳にはさんだので試してみました。バージョンは1.16です。Bug Head Technology

HDDの音の違いを感じられない方には、まさにオカルトにしか思えないでしょうが、HDDに曖昧に記録されているデータをシャキッと書き直すソフトらしいです。

64bitソフトなのですが、筆者はまだ32bitを使っているので、まずは、新しいHDDにWindows7をインストールしました。アップグレード版しか持ってないので、XPのインストールからです(^^;;

こんな比較試聴をしばらくしていないので、耳慣れを兼ねて最初に、HDDの記録位置による違いを確認しました。

HDDの中央付近と最後に4Gのパーティションをそれぞれ作成、FAT32でフォーマットしてからStrageSweeperで空白部を128値で埋めます。周辺パーティションも同様にします。ここまでの準備だけで相当の時間を費やしました (^^ゞ

HDD最後は音が細くてカスレてました。

さて、RewriteDataです。設定変更もなにもわからなかったので、そのままWAVに実行。予想に反してあっという間に終わりました(笑)。で、感想です。

- 音がはっきりくっきりしてくる。音のカスレもなくなってくる。

- ディテールや躍動感や解放感が失われる。

- 音が丸くなる。

と、いった感じで、筆者には不向きのようです。好きな人もいらっしゃるでしょうけど・・。ちなみに、先のHDD記録位置より大きい変化だと思います。

原理がよくわかりませんが、そもそも、「デジタル処理でアナログ状態の改善なんてできるの?」という素朴な疑問もあります (^^;;;;

(なんか、SSDやRAMDISKの音に似てくるなぁ)と思って試してみたら、そんな気もします。RewriteDataの音を好まれた方は、同じ書き直しでも、エクスプローラーでRAMDISKとの往復で書き直してみて下さい。RAMDISKから再生したほうがさらに好みかもしれませんね(あ、筆者は好みじゃないですよ。くどいってか・・ ^^;;)

「バイナリが同じなら、音もだいたい同じ」を掲げて、「違いはわかるけれどあまり拘っても仕方がない」と考える筆者に、重箱の隅をつつくような話ではあります(笑)。

2015/1/9

凄いとしか言いようがない演奏でした。娘と○○ちゃんのマリンバデュオです。筆者の人生で聴いた中で、ベストかも知れません。ま、親バカなもので冷静な判断はできませんが・・(笑)。

2人で向かい合い、客席に横を見せて演奏したので、姿勢がよくわかりました。腰の折れも前かがみもなく体の芯がスッと立っています。マレットにロスなくエネルギーが伝わるように見えました。曲を表現しようとする気持ちが先走り過ぎて余計な動作が多かった高校時代の弱点がすっかり解消されています。こうなれば鬼に金棒ですね。どれだけ練習してきたのでしょうか。

実は、正月明けでアパートに帰ってから娘は風邪を引いてしまいここ3日ほど高熱が続いていました。まともな練習はできなかったはずです。インフルエンザでなかったのが不幸中の幸いでしたが、本番も無理を承知の演奏でした。「かなりミスッた」と言っていましたが、もうこれは筆者の娘ではありませんね(笑)。

後片付けを後輩にまかせ、筆者が運転する車でアパートへ。妻がうどんを作って食べさせ、その後帰宅しました。帰宅開始が遅かったし、眠かったので仮眠もとり、帰着は午前2時になりました。雪があまり降らなかったので助かりました。

2015/1/2

あけましておめでとうございます。

雪が降って冬らしい冬です。80cmほどですかね。

年末、冷え症の妻用に新しい羽毛布団を買ったので、お古の羽毛布団がまわってきました。いままでの布団と重ねてポカポカです。が、家の中は相変わらず寒いですね。妻の下の妹の家が床暖房にしたので、ちょっと羨ましいかも。

そろそろ屋根の雪おろしを考えないといけないですかね。

まだまだ未完成ですが、おひろめしてしまいます。

とっくに黄昏期になったCD-Rですが、このあたりでまとめておくのがよかろうと思い立ちました。うかうかしていると、CDがなくなってしまうかも知れませんからね。いままでのと重複するところもありますが、そのうち整備しますので・・(^^ゞ

作成 2015/6/11

作成 2015/6/11