2010/12/22

- �t�@�C��������PC

- ��Core2Duo E8400�AXP SP3�AHDD��SATA 1TB�ALAN�C���^�[�t�F�[�X�̓}�U�{ASUS P5Q �̃I���{�[�h�B

- LAN�@��

- �n�u ���A���C�h�e���V�X FH708XL�ALAN�P�[�u�� ���J�e�S���[5�̒ʏ�i�B

- ������PC

- ��Pentium3 500E�ALAN�C���^�[�t�F�[�X��3COM 3C905C-TX-M�A�T�E���h�J�[�h�͌��l�u����CMI8738-6CHLP�AHeadphone��SONY MDR-7506�AOS�ƍĐ��\�t�g��GeeXbox1.0�B

���̕��̌��ʂ��ăt�`���Ƃ킩��������ɂȂ��Ă��܂������A����ς莩���Ŏ����Ȃ��Ƃ����Ȃ����̂ł��ˁBWAVE��Web���������������Ƃ�����܂������A��r�ɂȂ�Ȃ����炢�����ł��B���̎��͍ŏI�I�Ƀ��[�J��HDD����Đ����܂������A����̓l�b�g���[�N���ʼn��ꂽ�M����HDD�Ƃ����o�b�t�@�ŏH���ꂸ�ɂ��̂܂o�Ă��Ă���悤�Ȋ��G�ł��BCPU��P6����̍�LAN�J�[�h�͌��\���ɂȂ������̂ł������A�n�������Ȃ�̂̓f�W�^���ł���͂������ׂ��Ǝv���܂��B�܁A������������Ă݂܂��B

�l�b�g���[�N�v���[���[��_�߂����Ƃ�����܂������A�ǂ����悤���Ȃ� (^^;;

2010/12/21

�J�[�X�e�ł̃t�@�C���Đ����Ȃs���l�������������āA�N���N�n�͖Z�������Ƃ����A���̈�����ǂ���ɓ��ݏo�������A�D�ɗ�����܂ň����L�������Ǝv������E�E�B���āA��������

����Ɍ��炸�A���̕��̃��|�[�g����R�����邱�ƂɊ��҂��܂��B

���A�i�{���͊��҂������̂ł����j����قNJ��҂����Ă��܂���i�j�B�l�b�g���āA���ł����肻���ł��ĉ����Ȃ��A�Ǝv�����Ƃ��悭����܂��B���H�Ȃǂ͂����ɂł��ł���͂��ł����A����l�͔��ɏ��Ȃ��̂������ł��B�u���O�������Ȃ��Ĉӌ����������f����Ă��邱�Ƃ�����Ǝv���̂ŁA�����ł͐̂Ȃ���̌f���ɂ��Ă���킯�ł����E�E�B

2010/12/17

�Ȃ��ŋ߁A�܂��V�Ⴊ�i�悤�ȋC�����܂��B���₷���̂͂��̂����H�@���낻�뉓�ߗ��p�ɂ���ׂ��ł��傤���H

���������PC�I�[�f�B�Ifan3�̒��ł���HP���Љ�ꂽ�L���A�܂�AP188����́u���ʁACD�̓ǂ݂Ƀf�[�^�̌����͂Ȃ���v�i���茳�ɂȂ��̂Ń^�C�g�����킩��� ^^;;�j�I��ON�ꂳ��̋L���ɁA���ɋ��͂ȃv�b�V�������������Ă��܂��B�������͕̂M�҂ł͂���܂��A�䂱�Ƃ̂悤�Ɋ������ł��@v(^-^)v

����ɂ��Ă��A����Ȃ���������O�̂��Ƃ������̂ɁA�u���Ԃ̏펯��Ŕj�v�Ƃ��u�댯�ȋL���v�Ƃ��������t���g�킴������Ȃ����āE�E (^^;;

���ɁA12��4�� �e�X�g���|�[�g�����́uPC�I�[�f�B�I�A�l�b�g���[�N�I�[�f�B�I�֘A�@��v�́u�e�X�g���ʔ����v�̍ŏ��ł��B

�uPC�������Ƃ����ꍇ�A�uPC�{�́v���ł�������傫�����E���邱�Ƃ��B�v�܂ł͂悩�����H��ł����A�Â�PC�ɂ͎茵�����]���ɂȂ��Ă��܂��B�܂�M�҂Ƃ͋t�̈ӌ��ł��i�j�B�܂��A���̂��Ƃł�����A�l�ɂ�芴�����͑傢�ɈقȂ��Č��\�Ȃ�ł����A�ǂ��PC���ǂ̂悤�ɔ�r�����̂��C�ɂȂ�܂��B�M�҂Ƃ���A���܂�ׂ����_�͋C�ɂ����A�����Ƒ�܂���10�N���炢�̃X�p���Ŕ�r���ė~�����ł��B���݂� [Core i7 + Windows7]�A[Pentium3 + Windows2000]�A[80486 + Windows3.1]�A���炢�̔�r�ł��ˁB����Ȃ疾�炩�ł��傤�B�����H�A����Ȃ̂ł��Ȃ����āE�E(^^�S

������ɏ����悢�Ǝv�����������������Ǝv����ł����A�{���̓V���b�v�̃T�|�[�g�f���ł����A�Ȃ����������b��͔��������悤�ȋC�z���Y���Ă���̂ŁE�E(^^;;

2010/12/13

�����̘R�ꔭ���B�����20L/hr�B���̗����̌n�Ȃ�800�~UP/���ł����A���H�ɂ͎R�̐����g�����ȈՐ������s�̊Ǘ��ɂȂ�̌n���s�X�n��Ɠ����ɂȂ��Ă��܂���9000�~UP/���ɂȂ�v�Z�Ȃ̂ŁA���̂����ɏC���B��1�ɂ�100�~�Ŏg������ȂǂƂ���������������̂ł����A�R���Ƃ����ǂ��s���������̔g�����̂悤�Ȍ`�ɂȂ��Ă��܂��B�T���ȏW���ł͍��ł����������Ȃ��A�ȂǂƂ����Ƃ��������A�ڍs������ŝ��߂����ł��B

1�`12���܂ł��C���ł�����A�悤�₭�W���̐����ψ����I��܂��B���̈�N�A��ɂ͖������f�Z�x�̑���ŋ�J�������܂����B���̎g�p�ʂ��ς���Ă������ʂ͈��Ƃ����Â��^�C�v�̉��f�������u�ł����牖�f�Z�x�͎��ԑтɂ���ĕϓ����邵�A�G�߂ɂ���Ă��ς�邵�A�Ȃ�ׂ����f�����Ȃ��}�������Ǝv���ƁA�ŏ��͌��\��J���܂����B��������H����͎s�̐E�����s�Ȃ����ƂɂȂ�̂ł����A�i�M�҂قǂ� ^^�S�j���ߍׂ����Ǘ��͖������낤�ȂƎv���܂��B�����ɏZ��ł��Ȃ��ł�����ˁB

���́A���̘b�ł��B�ǂ�Șb���������o���Ă��Ȃ��̂ł����A���������͊o���Ă��܂��B

�M�҂��F�l�Ɂu���������Ă���͖��Ȃ�Ȃ����v�ƌ����܂����B���̎��F�l�͑��Ƃ�ł����悤�ȋC�������ł����E�E�B���ʂɂ͂��肦�Ȃ��b���ƁA�����ł���ÂȔ��f�H�����Ă������ƂɂȂ�܂���ˁi�j�B

�悤�₭�N���ɂƂ肩����܂������A�Ȃ��Ȃ��i�݂܂���(^^;;�@�����p�\�R�����g���Ƃ����̂ŁA�����n���ċ߂����E�H�[�L���O�B�Ȃ͑��q�̂Ƃ���֍s���Ă��Ă��Ȃ��̂ŁA�����͂ЂƂ~����ɖڕW�ݒ�B�Ŋ��̃R���r�j�ɂ��܂����B�Ŋ��ƕ��邱�ƂȂ���B�R���ł́A�߂��ɂȂ��̂ł� (^^;;�@�������ł́���������Ă���X��1���邫��ł��B�����܂ʼn�����13km�iMapion �L�������x�[�^���ő���j��2����20���ł����B����5.57km�B�A���Ă����ȂɎ������Ă��܂��܂��� (^^�S �ӎU�L�����ȁH�������������A�o�C�g�̃R���r�j�X������ɂ͂�����Ƌ�����ꂽ�悤�ȁE�E(^^;;

2010/12/10

�Ƃ��낪�����p�b�Ƃ��܂���BSD�J�[�h�̈Ⴂ�ǂ���ł͂���܂���i�j�B�Ђǂ����W�I�̂悤�ŁA�ƂĂ�HiFi�Ƃ͌����Ȃ����ɂȂ��Ă��܂����B�ǂ����Ă���Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂����̂��A���ꂩ��ǂ�������ǂ��̂��E�E�A�v�Ē��ł� (^^;;

�^�U�͕ʂƂ��Ďv�����܂܂ɋ�����ƁA

- ���X�A����SD�g���|�͉����ǂ��Ȃ��H�@TXCO�̃N���b�N�Ō떂�����Ă��������H

- ���̃J�[�X�e��CD�`�����W���[�p�O��S/PDIF���ǂ��Ȃ��H

- TOS-LINK�P�[�u�����ǂ��Ȃ��H

- ���������A1�@�킵���Ȃ��ł͔�r���ł��Ȃ��̂ŁA��������������B

- ���ς�炸���Ɉ�����������B����������Ɠ�ɂȂ肻���B

- �J�[�X�e�Ȃ�AiPod�̃f�W�^���ڑ����܂��͐����ł́H

- �k�J�ɏI�肻���ȗ\���B

- ����Ȃ̂͑��s���̑��삪��Ȃ��̂ŁA�����CD-R�ł�����Ȃ��H �i���j

2010/12/7

�Ƃ��낪�A�Ȃ��Ŋy��̍u�t�߂��s�̏��w�Z���y������Ώۂɂ������C��ł̂��Ƃ����������ł��B�c��15���������āA�u�X�N�[��iPad�\�z�v��{�C�Ő��������ψ��������炵���ł��ˁB�u���N��ɂ͂����Ȃ�B�v�A�u�Ղ����ۂ����R�[�_�[��iPad�łł���B�v�ȂǂȂǁB

�u�t���I���Ă����v���Ă����Ȃ́A�������ǂ���Ȃ��Ƃ������A�ƂĂ��C�����Q���ċA���Ă��܂����B

iPad�������Ă��Ȃ��M�҂ł����炻�֗̕����͂킩��܂���ǁA���ł����ȂȂǂ͋�J���Ă���̂ɁA������G���������Ȃ��q���}������ł��傤�B���̂悤�ȎЉ�͂���ɐl�Ԃ̑މ��ł��B�o�[�`�����łȂ��A�����̎�ō��グ�銴�o���o�������邱�Ƃ���������ł��傤�B�L�[�{�[�h��ł��Ƃ������M�҂ł����A�Ȃ��{�C�Ŏʌo�ł����Ă݂����Ȃ�܂����B

�킴�킴�����Ȃ��Ă������Ƃ�������������܂���BiPad���F�̑O�Ŏ����������������������m��܂���B�����A����ȓ��̂̒m��Ȃ���͖Ԃ��W���W���Ƌ��߂��Ă����悤�Ȋ��o�ɂ͏����ł��R���ׂ����ƍl���Ă��܂��B

�A�C�h���Ǝv���Ȃ��قǂ������肵�������Ɖ̏��ɁA��������A���ꂿ�Ⴂ�����ł��i�j�B

2010/12/2

�K��҂������̂́AON�ꂳ���u���O�ʼnߕ��Ȃ����t�Ƌ���2��A���ŏЉ�Ă�������������ł��B�������l�C�T�C�g�ł��� (^^;;

���āA�ȉ��̓_�ɂ����Ӊ������B

- ��ɂ������I�I�I�A�ƌ��ߕt�������͂���܂���B���������炱���������A�Ƃ������ʂ�f���H�ɕ��Ă��邾���ł��B�M�҂̑̒��s�ǂ̂��ߌ������Ă��邩������܂��i�j�A��������ɂ͈Ⴄ���Ƃ������Ă��邩���m��܂��A�݂Ȃ���̂Ƃ���ł͂܂������Ⴄ���ʂɂȂ邩������܂���B����Ȏ��́i����A����Ȏ��łȂ��Ă��j�f���łł����m�点����������Ɗ������ł��B

- �������炭�́A�L�^�}�̂̋L�^���x�̘b�����Ă��܂����A����Ȃɔߊς������̂ł��Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�����͋L�^�}�̂����Ō��܂���̂ł͂Ȃ�����ł��B������Ƃ��������܂������A�o�b�t�@��N���b�N�ȂǁH�A�f�W�^���M�������ڂ���d�g�݂�]������K�v������Ǝv���܂��B

���ہALilith�ł��W���̃o�b�t�@�T�C�Y��1MB�ł��������100MB�ɂ��Ă��ƋL�^�}�̂̉e���͂��Ȃ蔖��܂��BRAM�̉e�����傫���Ȃ�̂ł��傤�B�����Ȃ�ƍ��x��RAM�̐����v���Z�X���C�ɂȂ��Ă���̂ł����E�E�i�j�B

�f���ł����������������Ƃ���ɂ��A��ʓI��CD�Đ��ł͓`���I�H�Ƀf�W�^���M�������ڂ���DAC�ɓn���悤�ȍl���͊������悤�ł�����A�Ⴆ�L�^�}�̂���̓ǂݏo���������ɉe�����₷�������悤�ł��B�G�����������Ƃ����炩�ȃp�\�R����p�\�R���֘A�@����g���ۂ́A���ɐ������ڂ��厖�ɂȂ��Ă���A�Ƃ����̂�����̗���̂悤�ȋC�����܂��B���̂܂܈��߂����ɂ��������Ƃ͂Ȃ��̂ł����A���������łȂ���̌��������悤�Ƃ������Ƃł��ˁB�ǃX�g���C�N�Ɍ��܂�ACD-R�̈Ⴂ�Ȃǂɂ�鉹�������Ȃ��Ȃ邱�ƂɂȂ�܂����E�E (^^�S

�]�k�ł����ACD�ȂNJʋl���y���̂��A�傫�ȈӖ��ŁA�o�b�t�@�Ɖ]���܂��ˁi�j�B

2010/12/1

�����͂�12���ł��ˁB�Ƃ̎���̐�͂��͍ς܂��܂������A�^�C�������������悤���Ȃ��B

���t���@���Â��Ă��āA�S19�Ȍv1���Ԕ��̉��t�𑱂��čs���̂ŁA�Ԃ̔���͂Ȃ��Ƃ����ł����B�ŏ��͈Â��̂Ń��W�F����̓���������ł킩�邾���B�قƂ�LjÈłʼn��t���J�n����A�悤�₭���Â��s���X�|�b�g���킩��A����ɖ��邭�Ȃ�A����ȉ��o�ł����B

�ŏ��͂悩�����̂ł����A30�����o�������ɂ͉䖝���ł��Ȃ��Ȃ��Ă��炢�炵�n�߁A���������ĉ��t�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��� (^^;;�@�I�P�̉��t�ȂǂƈႢ�͂��̕����ł����͂ɕ������Ă��܂��̂ŁA�����Ԃ����ƐÎ��ۂɂْ͋���������悤�ł����B���t���̂́A�h��ł͂���܂��A�t�����X�̂������������鉉�t�ł����̂ŁA�����ƕ��ʂɒ������������Ȃ��A�ƌ�������ŏ��Ɉ��A�ɗ���������������Ɉ����ł��傤�� (^^;;

�O�̂��ߏ����Ă����ƁA�Ⴆ�ŋ߂�160GB����3TB�܂ł����C���A�b�v���Ă���悤��HDD�̂��Ƃ͂킩��܂���B�����A�[�L�e�N�`���[�Ȃ瓯�������m��܂���B�����ł͂�������G�c�Șb�����Ă��܂��B

2010/11/30

���������O�̂��߁A���ׂẴp�[�e�B�V�������폜���Ă���AHDD�̐擪��500MB�̊g���p�[�e�B�V�������쐬���ANTFS�Ńt�H�[�}�b�g�AWAVE�����܂����B

�Đ����́ACore2Duo 8400E ��XP SP3�A�I�[�f�B�I�C���^�[�t�F�[�X��UA-1EX�A�Đ��\�t�g��Lilith��ASIO�AHeadPhone Sony MDR-7506�A���y�́u�V�g�Ƀ��u�\���O���v�̃T���g������ �hI will follow him �` �� "�ł��B

| No, | ���[�J�[ | �^�� | Interface | �e�� |

| 1 | Seagate | ST31000333AS | SATA | 1TB |

| 2 | Hitachi | HDS721616PLA380 | SATA | 164GB |

| 3 | Hitachi | HDS728080PLAT20 | ATA | 80GB |

| 4 | Maxtor | 4 K060h4 | ATA | 60GB |

| 5 | Quantum | Fireball CR6.4A | ATA | 6GB |

| 6 | Fujitsu | MPC3043AT | ATA | 4GB |

| 7 | Quantum | Fireball SE3.2A | ATA | 3GB |

| 8 | Seagate | ST52160N | SCSI2 | 2GB |

1 < 2=3=4 < 5=6=7 < 8

��������ƕM�҂̎v�f�ǂ���ɁA�قڗe�ʁi�L�^���x�H�j�ɏ]���ĉ���������܂����i�j�B

1�̓J�X�J�X���Ă������Ȃ��ł����A2�`4�A5�`7�A�ɂȂ�ɏ]������ɉ��≹�y���[�����Ă��܂��B�f�W�^���Ƃ����ǂ��A�����Ⴄ�Ɖe�����o�Ă���悤�ł����B

�������A�ŋ߂�HDD�ƈ���ČÂ�HDD�i5�`8�j�͓��쉹�����܂�����g���ɂ����ł����A���������ԃK�^�����Ă�ł��傤�ˁB

����ASATA��ATA�̈Ⴂ�͂قƂ�NJ����܂���ł����BSCSI�͕ʊi�ŁA�x�[���������ꂽ�悤�Ȑ��X�������ɂȂ�܂����BCF��ArtMix��CF PowerMonster��SCSI�ڑ��������Ă��܂����AUSB�J�[�h���[�_�[��肾���ԗǂ������ł��B

���ɑ�G�c�Ȍ��ł����A�܂��Â����̂قǗǂ��A�Ƃ������Ȃ��݂̌��ʂł��݂܂��� (^^;;

����܂���ƁA�L�^�}�̂��A�p�\�R���p�[�c�Ɉˑ��������A�t�@�C���Đ��̖����͂���Ȃɖ��邭�Ȃ��ƌ��������ŁA����܂����݂܂��� (^^;;

�l�I�ɂ́A���N�O�̌���SCSI��I�̂������������悤�ŁA����S�H�ł��B

�Ƃ肠�����A�������������ꂽ��A�����Ă݂ĉ������B

2010/11/27

- �����v���Z�X�i�ׂ����̒��x�ł��ˁj

- �Z��������̃r�b�g�iSLC�A2bit�ȏ�/MLC�j

- ���d�\���i�����d�ˁA�݂����ȁj

- NAND���ڂ����v

- �R���g�����[�`�b�v

2�ɂ��ẮA�x���`�}�[�N���Ƃ邱�ƂŁASLC��MLC�̋�ʂ��ł���悤�ł����A���̍��ڂɂ��Ă͎������W�߂邮�炢�ł��傤���B���Â�ɂ��܂��Ă��A���g�����ł��邩�͂��Ȃ�s�����ȏł��B

�̐S�̉����ł����A�ŋ߂ُ͈�ɍ����ȃI�[�f�B�I�pUSB�������[���̔����ꂽ��ASLC���̗p�������Ƃ����č�������ɂ��郁�����[������悤�ł��BSD(HC)�̂ق��̓J�����p�r�������������A������ɂ��铮���͂��܂�Ȃ��悤�ł��ˁB

�t���b�V���������[�������������������ł��傤���H�@�M�҂��������̂ł����ASLC/MLC�̈Ⴂ��艹�̕ω����傫���悤�Ɏv���܂��B���̌��ʂ́A�M�҂ɂƂ��Ă͂悭����e����CPU�̐����k�������̌��ʂƓ��l�Ȃ悤�Ɋ����܂��B�Ⴆ�Ό��s�̔���SDHC�iTOSHIBA�̂��Ԃ��YSDHC class10 �j�́A�J��MLC�������Ȃ��Ă��Ă��钆�A���܂���SLC�Ő����v���Z�X��32nm�قǂƎv���܂��B����ɑ��A64MB��SD��������33P�ɋ����160nm�Ǝv���܂��B�P�ʂ�����̖ʐϔ��25�{�̈Ⴂ������킯�ł��ˁB�����v���Z�X���e���قlj������ǂ��ƍl���ėǂ������ł��B�R���s���[�^�[���l�ԂƓ����悤�ɁA�������ׂ����Ɠǂݓ�̂ł��傤�ˁi�j�B

�����̂��ƂȂ���A�Â����̂قǗǂ��ł���`�A�Ƃ����b�ŋ��k�ł�(^^;;�@�e�ʂ����Ȃ����Ďg���Ȃ�����Ȃ����A�Ƃ������w�E���ނ��ł�(^^;; ���͕M�҂������Ă���̂ł�(^^;; �ԂōĐ�����SD�g���|�̉��ɂ��܂��ɖ����ł��܂���(^^;; ���܂܂Ō����܂���ł������A�M�҂̏Ă���PC�Œ���SDHC�J�[�h�Ƀ��b�s���O���Ă����܂����ł��B�������Ȃ�SD�g���|�̉������l���Ă��܂������A��Ƀ��f�B�A���m�F����ق����ǂ������ł��BCD-R�͂��낢��H�v���邱�ƂŊ��҂ɉ����Ă���܂������A�ŋ߂�SDHC�J�[�h�͊��ɂ��̊�ł͂Ȃ��悤�ȋC�����Ă��܂����B

���Ƃ́ASD(HC)�J�[�h�����̖�肶��Ȃ����Ƃ͂��킩��Ǝv���܂��BNAND���g�����̃t���b�V���������[�������ł����ASDD�ɂ��Ă�������ł��傤�B���C���������[��SDRAM�ɂ��Ă��^���K�v������ł��傤�B�����v���Z�X�̔�����NAND�����x��C���̂悤�ł����A����ł����s�ł�40nm���嗬�̂悤�ł��B

24���t���������݂ł͂�߂Ƃ��悤�Ɍ����܂������A���x�́A�����t�@�C�������ׂēǂݍ���ł���Đ�����Đ��\�t�g���g���āA64MB�قǂ̃t���b�V���������[��̉����t�@�C�����Đ����Ă݂ĉ������B�M�҂�Samplitude9�̃f���ł�WaveFilePlayerExperimental�Ŏ����܂������A�������[�̎�ނ̈Ⴂ�͏o����̂́A�����v���Z�X�����ׂȃ������[��ɃR�s�[���ꂽ���ƂŁA64MB�t���b�V���������[�̗ǂ��͂��Ȃ莸����Ɗ����܂����B

�������[�������Ȃ�A���̋L�^�}�̂����l��������܂����ˁB����ȋ���Ɗ��ҁH����������HDD�������܂����B�ȉ��A�����`�@(^^�S

2010/11/24

CF�ł�SD�ł����ł������Ǝv���܂����A32MB�A64MB�A128MB�A�قǂ��œK�ł��B512MB�ł������܂��傤�i�j�B1G�ł������ꍇ������ł��傤 (^^;;

���g�������Ȃ��̂Ŋm�F�ł��܂��A�v�͐����v���Z�X�A�܂蒆�g���܂��ׂ����Ȃ�����̃t���b�V���������[���g���܂��B�����WAVE�Ȃǂ̉����t�@�C�����R�s�[���čĐ����āA���s�̃t���b�V���������[�Ɣ�r���Ă݂ĉ������BHDD�Ɣ�r���Ă������ł��傤�B�������A�Đ��O�ɂ��ׂĂ����C���������[�ɏグ�Ă��܂��^�C�v�̍Đ��\�t�g�iDAW�\�t�g�Ƃ�WaveFilePlayer�Ƃ��j���g��Ȃ��ʼn������i���̂�����قƂ�nj����ĂȂ������肵�āE�E ^^;;�j�B�M�҂̂��܂܂ł̌o�߂͌f���ŁB

2010/11/23

�~�[�n�[�Ȃ���A�w���҂����Ȃ��Ƃ����̂ŕ��i�ǂ̂悤�ȗ��K�����Ă���̂��`���Ă݂����Ƃ���ł����A���q�ɐu������ł́A��͂�F�ňӌ����o����������A�O���u�t���Ă�ʼn��߂�[�߂��肵�Ă���悤�ŁA�ƂĂ����z�I�Ȍ`�ɂȂ��Ă���悤�ł����B1�Ȗڂ̏I��肪�M�҂̍D�݂ɂ҂����肾�����̂Őu�����Ƃ���A�u���l�T���X���̃��e�b�g�ɂ�2�ʂ�̉̂����������āE�E�v�ȂǂƔM�S�ȍu�߂������܂����i�j�B���܂݂̂Ȃ炸�A�i�\�I�Ȃ��ł����Ȃ�S�����o��Ƃ����j���N�̃V�[�h���������̂ł����A�w����̂̒c�̂Ȃ����Ɉꎞ�I���j�b�g�̂悤�Ȑ��i�������A�A�����I�W�]�͓�����ł����B���ɐ����サ�Ă������痝�z�I���ƌ����Ă��܂������E�E�B���Ǝv������harmonia ensamble ��HP �i�܂��������Ȃ̂ł��Â�j�܂ŁB

�A��͂ƂĂ����������̂ŁA�T�[�r�X�G���A��1���Ԃ������Ă��܂��܂����B�Ǝ҂��̔����Ă���CD-R�𖺂ɒ���������A�u����Ŗ{���ɍ����ȂȂ́H�v���Č����Ă܂����B2�Ȗڂ̂��̊����́A�X�e���I�ł͓`���Ȃ��ł��ˁi�j�B

2010/11/17

- MO��DOS/V��FAT�t�H�[�}�b�g�̕������̂܂g���Ă������APC��FAT�t�H�[�}�b�g�����Ďg���ƁA�����Ⴄ�B

- SONY��MAXELL��128MB��MO�������ė������A230MB��MO�Ɖ����Ⴄ�B

2010/11/15

2�߁B������艉�t�ƂŃs�A�m�ƃ`�F���̃f���I�B�Ȃ��x�[�g�[�x���ƃ��t�}�j�m�t�̃f���I�����C���ł��B�`�F���́�������͖��̓���̐l�ŁA��N�̃R���T�[�g�ȗ��A���[���ŃA�h�o�C�X����������������Ă���̂ŁA�O���܂���B���炵�������Ƃ����`�F���ƁA��������̒g�����₳�����܂�ŗ��z�̂��ꂳ�e���Ă���悤�ȃs�A�m�̑g�ݍ��킹���ƂĂ��D�܂����A�K���ȋC���ł����B

2010/11/11

���̃h���C�o�b�e���[���������Ă݂܂����BDEKA�AODESSEY�ASVR�Ƃ������Ƃ���ł������A�T�C�Y������Ȃ��A�e�ʂ����Ȃ�����A���i�������A�Ȃǂ̗��R�Ō�����܂����B����������ƒᐫ�\�ȃo�b�e���[�̂ق����A�o�b�e���[�̉e�����ɗ͔r������Ӗ��ŁA�M�҂̍D�݂�������Ȃ��Ǝv���n�߂����Ƃ�����A���s�����ꍇ�̃��X�N���l�����2�x�ڂ̔������͐T�d�ɂȂ�܂��B�V���R���o�b�e���[�͎Ԃ̂悤�ȃn�[�h�ȗp�r�ɂ͂܂��s���Ɏv���܂����B

����ŁA��͂薳��ɁA�t���o�b�e���[�ł�(^^;;�@���������ɍ��Y�� PANASONIC �� CAOS �ɂ��܂����B��G�c�ɂ͂��܂܂ł̃o�b�e���[��o�b�e���[���X�̉��ɋ߂��A�قڎv�f�ʂ�ł��B�܁A���܂܂ł��q�X���ۂ��Ȃ��ł����A�X�P�[����������܂��B�o�b�n�̖����t�o�C�I�����\�i�^�̒����������ł��܂��i�j�B

�h���C�o�b�e���[���FOPTIMA�̂悤�ȉ��̌X���Ȃ̂��A����͎����Ă݂Ȃ��Ƃ킩��܂���B�ł����A���x�̂��ƂŁA���܂܂łȂ�ƂȂ������Ă����o�b�e���[�쓮�ɑ���S�ʓI�ȐM�����͖����Ȃ�܂����BCD-R��z�[���I�[�f�B�I�ł��o�b�e���[�쓮���I�A�ƁA�ӋC����ł����̂ł����A�M����߂܂����B���������Ă݂Ȃ��Ƃ킩��܂��A�o�b�e���[�̃N�Z�ɔY�܂������m�C�Y�������Ă��R���Z���g�̂ق����ǂ��A�Ƃ����I�������肻���ł��B

�ԂɃo�b�e���[�͕K���i�ł��B�ł����A���ɑ���x�z�͂͋����A�d���t�������炵���M�҂ɂƂ��Ė{���͖������Ă��܂������V�����m��������܂���i�j�B�܁A�ʋl���y������ɂ��Đ�����ɂ��A���̂悤�ȕK�v������łł��Ă���̂ł�����A���܂��猾���Ă݂��Ƃ���Ŏn�܂�܂���ǂ� (^^�S

2010/11/8

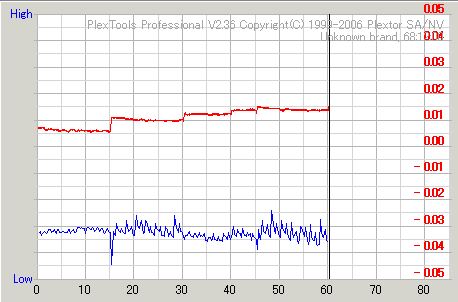

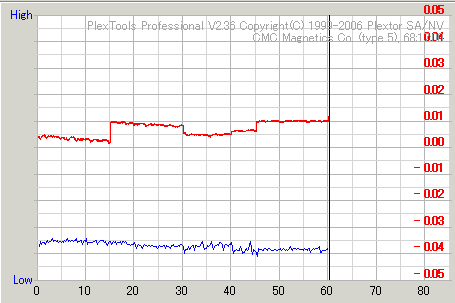

PC�I�[�f�B�Ifan3�̃��[�U�[�K��ł�����������Ă����������������������̂ŁA��������Ă݂܂����B��r���@�͊ȒP�ŁA���b�s���O����WAVE��CD-DA�`����CD-ROM�`���i�܂�AWAVE��WAVE�t�@�C���Ƃ��ďĂ��j�ŏĂ�����A�Đ����Ĕ�r���܂��B�Ă���PC�APentium3 500MHz + PuppyLinux�APentium3 500MHz + Windows2000�A��3���ō쐬�������̂��ACore2Duo 8400E + XP + foobar2000(ASIO) + UA-1EX + HeadPhone SONY MDR-7506�A�Ŏ������܂����B

���ʁA����ł��ς��܂��ˁBCD-DA < CD-ROM�A�Ǝv���܂��BCD-DA�̓ǂ݂͎�肱�ڂ�������Ƃ����������̋C�������킩��܂��i�j�B

�P���ɂ̓t�@�C���Đ��̂ق��������ǂ��Ɣ��肷�ׂ���������܂��A�{���ɓ��������Ȃ̂��^�S�ËS�ɂ����Ă��܂��� (^^;; �i�ł���悤�ł���j����������Ǝ��ӕ����̊m�F�����Ă݂����Ǝv���܂��BWAVE -> CD-DA �̓��A���^�C���ȕϊ�������̂ŕs����������Ȃ��A�Ǝv���Ă݂���E�E�B

������ɂ��搳�m�Ȕ�r�͂ł��������Ȃ��̂ŁA���������������T�d�ɂȂ����ق��������̂���Ȃ����Ǝv���Ă��܂��� (^^;;�@�}�[�N�E�|�W�V�����L�^�̕����A�����T���߂ɏ����Ă����ق����悢�����m��܂��� (^^�S

2010/11/5

���̕ۏ���ł��܂��APC�I�[�f�B�I�̂悤�ȁu���̂������܂��v�ŁA�i���b�s���O�s�v�ł�����jCD���݂̑N�x�ł��BCD��PC�I�[�f�B�I�̂����Ƃ����ł��ˁB�G�b�W�ɕq���łȂ��ėǂ��̂ŁA�X�^���p�̍쐬���e�ՂɂȂ�A�ł����X�^���p�������g����E�E�A�����m��܂��� (^^;;

2010/11/4

����̔ӂ��痎������ł��܂��B

��A�ԂŋA�鎞�A�����͂˂��Ⴂ�܂����B�o����Ŕ�����Ԃ��Ȃ������Ƃ����Ȃ������̂ł����A�����ƒx�������Ă���E�E�A�Ƃ��A���Ē��ӕs����������Ȃ����E�E�A�Ƃ��A���낢��l���Ă��܂��܂��B���������A�_�I�ɂ͂��Q�肵�Ă����܂����B

USB-DDC�Ȃǂ̔̔�������Ă��āAAyre�̋�QB-9�ȂǂƓ��� USB AUDIO Class 1.0 �ŃA�C�\�N���i�X�]�� �ł���悤�ł����A���C���͉��ł��ł���H�o���N�]���̂悤�ł��B�o���N�]���̏ꍇ�ɂ͐�p�A�v�����g���̂���ł����A���i�����i�ł��̂ŁAQB-9�ɂ�RATOC�ɂ��肪�͂��Ȃ�����USB���Ȃ�DAC�͎����Ă���Ƃ������ŁA���X�̎���͉}��Ȃ����ɂ́i�����Ԕ͈͂����߂��܂������j���������m��܂���B���ǁA���݂͕i���Ԃł����` (^^;;

2010/11/2

������ƋC�ɂȂ�̂��ACD�Đ��͕��G����HDD�Đ��͒P���Ȃ̂ʼn����ǂ��A�݂����Ș_���̕����o�Ă������Ƃł��BON�ꂳ�uCD�͂����Ɠǂ߂Ă��v�L�����������������A�܂��ʂ̗��_��n�������悤�ȋC�����܂��B

ON�ꂳ��̃u���O�Œm���ď��X�ł��ǂ̂ł����A�ŋ߁A�����G�������Ђ�����n������ē��킢����܂��ˁB

2010/10/30

�������A�����@������������A����Ɋ����܂ł͑̂̋��┽���݂����Ȃ��̂����邱�Ƃ͂킩���Ă��܂��B�Ȃ̂ŁA�Ȃ�ׂ�����悤�Ƃ���1�T�Ԃقǂ͓w�߂Ă���̂ł����E�E (^^;;�@�C�ɓ���Ȃ��_�́A��Ɉȉ��ł��B

- �����X�g���[�g�ɏo�Ă��Ȃ��B

- �����Ŗ��ߐs������āA�������ăj���A���X�����Ȃ���B

- �o�b�e���[�ڑ��[�q���ɂ߂Ă����B

- �G���W���n���B

- �o�b�e���[����[�q���O���A�ڐG���Ȃ��悤�ɁA�o�b�e���[�ɂ̓L���b�v��킹�A�[�q�̓S���ŕی삷��B

- ���̏�Ԃŏ��������Ă݂� (^^;;

���̌��ʂ��āA�ȉ��A���k�ł����E�E

- ���s���̓d�C�̓I���^�l�[�^�[���瓾��̂ŁA�o�b�e���[�͂���Α傫�ȃR���f���T�[�ɉ߂��Ȃ��B

- �d���̐����́A�I���^�[�l�[�^�Ƃ���ɕt�����鐮����A����Ƀo�b�e���[�̗͊W�H�Ō��܂�B

- �d���t�����P�~�R���������M�҂Ȃ�A�����悤�Ȏd�g�݂����o�b�e���[�������Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��i�����Ƒ����C�Â��ׂ����������@�j�B

- ������R���������قǂ��Ă͂₳���悤�����A�i�����������Ă݂Ȃ��Ƃ킩��Ȃ����j�����ւ̃o�b�e���[�̉e�����Ȃ�ׂ��r���������ƍl����ƁA�t�ɍ����ق����M�҂̍D�݂�������Ȃ��i���R�A�n�����͈����Ȃ邪�E�E ^^;;�j�B

- �o�b�e���[���I���^�l�[�^�[�����̂ق����厖��������Ȃ��B

2010/10/29

���N���c��2�����ƂȂ�܂����B�Ă��ُ�ɒ����H���Ȃ������H�����������Ă��A���Ԃ̗��ꂪ�ƂĂ������������܂��B���C�ɂ��Ă����ׂ̂��������S���Ȃ�ɂȂ�܂����B�܂�68�B�ʖ�A�����ƍQ���������ł��B

�h���C�u�̓I�N��FUJITSU��M2513A(����SCSI)�𗎎D�A���f�B�A��SONY��EDM-230CDF��EDM-640CDF�̐V�i���w�����܂����BPC�͎�y�Ȍ��؊��Ƃ��Ďg���Ă���APentium3-500MHz�g����ASUS CUBX-L�ŁAWindows2000 SP3�A�T�E���h�J�[�h�͌��l�u����CMI8738-6CHLP�̃A�i���O�o�͂�SONY�̃w�b�h�t�H��MDR-7506���q���܂��BASIO��KS�ɂ����������̂ł����AW2K�̂����������Ėʓ|�Ȃ̂Ŏ~�߂܂����B���������Đ����ł͂Ȃ��ł��i�j�B

���炩���߃��b�s���O���Ă�����������A�e���T�E�e���́u���l�v�Ɓu�ʂ�̗\���v�i���Ȃ�̂��������H ^^;;�j��2�Ȃ�230MB��640MB��MO�ɃR�s�[���Ē����܂��B

230MB��640MB�̉��̈Ⴂ�́AHDD�Ɖ��yCD�̉��̈Ⴂ�ɗǂ����Ă��܂����B230MB��HDD�ɁA640MB�����yCD�Ɏ��Ă��܂��B�������m�M�ɕς��܂����I�I�@v(^-^)v

230MB��640MB�ł͋L�^�����ȊO�ɂ��Ⴂ�͂���͂��ŁA���̂���������������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ͎v���܂��BCD-R�ł�63�����f�B�A��80�����f�B�A�ł͉����Ⴂ�܂����̂ˁB�킴�킴�w�����Ȃ��Ă��A���́A�Ζ����MO�h���C�u��1���邱�Ƃ��������� (^^;; �̂ŁA���x�͂�����ł���Ă݂����Ǝv���܂��B

���Ȃ݂ɁA���������́A�i���ꂪ���\����������܂����jHDD����MO�ɃR�s�[���鎞�A��ʏ�ŃR�s�[���I�����Ă��h���C�u��LED��������܂ő҂��ĉ������ˁB�L���V����̃f�[�^���܂���������ł��邩�ƁB�v���Ԃ肾�����̂ŁA�낤�����������ɂȂ�܂��� (^^�S�B

2010/10/26

�ȑO�����ł��b��ɂ����V���R���o�b�e���[�Ƃ����I�������������̂ł��������������R���Ⴍ�A�h���C�o�b�e���[�͑��ɂ�����܂����܂��̓I�[�\�h�b�N�X�ɂƎv���܂����B������Ɨe�ʂ����Ȃ��_���C�ɂȂ�Ȃ��͂Ȃ��ł����A���o�b�e���[�����Ă����̂����E�E�A�Ǝv�����Ƃɂ��܂����B

���F���Q�^�ɍڂ����C�G���[�g�b�v�ł��B���t����ƁA���܂܂ł�80D23L���Ђ����������ł����傫�Ȗ��ɂ͂Ȃ�܂���i�X�y�[�T�[����낤���ȁH�j�B

���F���Q�^�ɍڂ����C�G���[�g�b�v�ł��B���t����ƁA���܂܂ł�80D23L���Ђ����������ł����傫�Ȗ��ɂ͂Ȃ�܂���i�X�y�[�T�[����낤���ȁH�j�B�̐S�̉��ł��B���܂܂ł��Â��ɂȂ����悤�ł��B�������ȎG�����������܂���B�����͖����ł��B������A���܂܂Œ������Ȃ��������ׂȉ����������Ă���悤�ŁA����͂��ƂȂ����Ȃ�܂����A����͖L���ɋ����܂��B�������т�悤�ɂȂ�A�Ȃɂ��Ɩʓ|�ȃT�u�E�[�t�@�[�̓����܂ł͕s�v�ɂȂ����悤�ł��B�T���āA���Ȃ₩�Ȕ����n�Ɖ]����Ǝv���܂��B���ʁA�K�b�c����n���͋��̂悤�ł��B

���͖��̊W�ŁA�o�b�n�̃o�C�I�����\����CD��6���قǏW�߂��̂ŁA���X�����Ă��܂��B���Ȃł����炢���Ȑl�����t���Ă���킯�ł����A�ȑO�̃o�b�e���[�̎��͂ǂ̉��t���C�ɓ���܂���ł��� (^^;;�@�����ȊO�̌����C�鉹�Ȃǂ��₽��C�ɂȂ�����A�ǂ���o�b�n�炵����ʉ�������t����悤�ȉ��t�ɒ������āA�s���ɂ��i�ǂ����t���āA�Ȃ��Ȃ��̂��낤�H�j�Ǝv���Ă��܂����B�Ƃ��낪OPTIMA�ɂ���ƁA�ǂ̉��t���ǂ��������Ă��܂���ł��i�j�B�ł����������ƂɁA�ǂ�������悤�ȉ��t�ɒ������Ă��܂��܂��i���j�B�Ȃ�ł��H�����ɂ��Ă��܂��悤�Ȃ�ł��� (^^;;

�M�҂̍D�݂Ƃ͈قȂ邱�Ƃ����������̂ł����A�o�b�e���[�����Ƀz�C�z�C�Ɣ��������Ď����킯�ɂ��������A�ǂ��������̂��ƁE�E(^^;;

2010/10/19

MO�h���C�u�͂��͂�茳�ɂȂ����A�����������Ƀ^�C�g�Ȃ̂ŁA�킴�킴�m�F�̂��߂����Ƀh���C�u��f�B�A���W�߂�̂��ǂ����Ǝv���܂����A���āA�ǂ����悤���ȁH (^^;;

2010/10/15

�`���̗��Վ��̋~�o�́A�����A�����A�܂������ł����ˁB�~���o�����̂����邽�є��肵���Ⴂ�܂���(^^�S

�c�B�[�^�[�̊ȈՃn�C�p�X�t�B���^�[���o�C�|�[���[�̃P�~�R��3.3uF����莝���̃I�[�f�B�I�p�t�B�����R���f���T�[1.0uF�Ɍ������܂����B�l�����X�Ⴄ�Ƃ������Ƃ̓n�C�p�X�̎��g�������X�Ⴄ���ƂɂȂ�܂����A����œ����Ԃɍ��킹�܂��B�����Ԃ������肵�܂������A���̉����܂��������ۂ���������ȂǁA���܂����ȓ_�������ł��BJBL�炵�����y�ɂق�ڂꂷ�邱�Ƃ�����ɑ����Ȃ����̂ł����A�̂������A�����ƃi�`�������ŗ����������X�s�[�J�[�����߂Ă���悤�ȋC�����܂��B

���C�ɂȂ��Ă���̂́A�܂��w�ʂ̏����ł��B�Ȃ�ƂȂ������肫���Ă��Ȃ��悤�Ȋ��o������A�w�ʈ��̂������Ǝv�����肵�܂��B�́A�g�����N���[�����{�b�N�X�ɂ��Ă����̂ɔ�ׂ�ƁA�h�A�͂�͂��肪�������ł��i�܁A�f�b�h�j���O�����Ă��Ȃ��l����������ӂł͂Ȃ���������܂��� ^^;;�j�B�h�A�ł͂ǂ����Ă���肪�R�ς݂Ȃ̂ŁA������܂����A���͂������T�u�E�[�t�@�[�ɂ܂������ق����ȒP�ł͂Ȃ����Ǝv����������܂��B

�Ƃ����悤�ɁA�����肾���ƈ��Â鎮�ɂ���₱���C�ɂȂ�Ƃ��낪�o�Ă���̂ŁA���ɓ͂��Ă���QA550���ǂ��������̂��Ɓ@�i�j�B

����A�����I�������A�߂��̐̉��������ꏊ�ɑ���L���܂����B�M�҂��X�L�[���n�߂��X�L�[��ł��B�����O�Ɏu�ꍂ���ւ̃o�X�c�A�[�ŃX�L�[���n�߂��Ȃ́A�ǂ����Ă��v�ɂ����������ĐV����N�ڂ̓~���疳�����H�X�L�[�킹�ĘA��Ă����̂ł����B�q���̍��A�Ƃ̋߂��ŗV�o���͂����Ă��A��]�Ȃǂł���킯���Ȃ��A���S�ғ��l�̕M�҂ɂ��Ă͍��v���ƌX�����߂̃X�L�[��ŁA��x�Ȃ����ƂقƂ�njX���Ȃ��Ƃ���ł��������点�Ă͓]�т܂����Ă��܂����B�Ȃ̓X�C�X�C�����čs�����i�����̕M�҂ɂ͂��������Ă��܂����j�A������͂����ǂ����悤���Ȃ��A�I���ɂ̓L���āA�u�����A��I�I�I�I�v�Ƃ̂��܂��ƁA�Ȃ͍Ȃł��߂��������̂ł����i�����������Ƃ𑁂���������Ă����̂���Ȃ����ƁE�E ^^;;�j�B

�������ꂽ�̂��A���N�O�ɑސE����܂����������̏�i��������������ŁA�Ȃ��Ȃ��߂A�M�҂ɂ͂₳�����w�����ĉ��������̂��A�܂��A�X�L�[�̖{�i�I�Ȏn�܂�ł��B����ȗ��A��������͍Ȃ̂�������̐l�ɂȂ����悤�ł����B���ہA��ɂȂ��Ă����Ԋ��ꂽ�ڂŌ��Ă��X�L�[�͂��Ȃ���ł����i�����������I�j�B�܂��A�M�҂̃X�L�[�̑��O�H�͂���Ȃ�̂܂܂ł������E�E (^^�S

�ȗ��A5�N�قǂ͖��T���܂������A��ɂȂ��Ă��p�ɂɗ��Ă��܂��B�V�[�Y�����������Ă����N������܂��B�Ȃɂ��A�Ƃ���30���̋����ł��B�ŏ��͋}�Ɏv�����X������ɂ��傤�Ǘǂ��Ȃ�܂����B�X���[�v�������Ƃ͉]���܂��A���܂荬�܂Ȃ����[�J���ȃX�L�[��ł����B�����͏����ɖт̐������悤�ȁH���b�W�ŁA���тɓ؏`���M�҂̒�Ԃł����B������ۂ�����A�X�g�[�u�̖T�Ńr�[�������݂Ȃ��炯���邢�ߌ�̎��Ԃ��߂��������̂ł��B

���������łȂ��A��Ђ̒��Ԃ��悭���Ă��܂����B�s�����т�2�`3�l�Ŋ����Ă��܂����B����Ȓ��ԂōP��ƂȂ����̂��A�V�[�Y�����I�낤�Ƃ���t��ɃX�L�[��̕Ћ��ōs�Ȃ��o�[�x�L���[�ł����B�g�������͑�ϋC�������ǂ��̂ł����A�������ɂ�����Ƒ�ςŁA�Ȃ��Q���������Ȃ��͐���̒��ł���Ă��܂���(^^;;�@���ꂪ����ɉ�Ђ���݂Ńo�X���`���[�^�[�������O�ւ̃X�L�[�c�A�[�ɂȂ��Ă����̂ł����A���̎��ɂ͏���Ď���C�����܂łɏ�B���Ă��܂����i���O�Ƃ͊W�Ȃ������@�j�B

�v���Ԃ�ɖK�ꂽ�G�߂͂���̃X�L�[��́A�o�c�����̂��ߐ��N�O�ɔp�Ƃ��Ă��܂��B�N�����Ȃ����Ǝv������A�o�R�̊�n�ɂȂ��Ă��āA���O�i���o�[������������܂���B�ȑO�͌����ȃX�X�L�̌��ł������A���͒������ɍL���n�����r��ĘI�o���Ă���X�X�L�͕Ћ��ɒǂ�����Ă��܂����B���傤�Ǔo�R����A���Ă��鎞�ԑт炵���A�l���{�c�{�c�ƍ~��Ă��܂��B�ȂƕM�҂͂��̓��Ɨ���A���ԏꂩ�烍�b�W�̂ق��֏オ���Ă����܂����B�v���Ԃ�Ɍ������b�W�͔p�ЂƉ����Ă��āA���Ԃ��悤���������\�N���̎��Ԃ��߂��Ă����̂ł����B

2010/10/13

�X�����g�̃C���i�[�o�b�t�����쐬�����̂ŁA�X�s�[�J�[���������܂����B�g���Ȃ�ׂ��L���������Ƃ���ł����A�A�E�^�[�`��̊W�ŁA�����ƌ�����o�T�b�ƍ��܂����B�܂��A�E�^�[�����悤�Ȃ��Ƃ͂������Ȃ��̂ŁE�E�B

�X�����g�̃C���i�[�o�b�t�����쐬�����̂ŁA�X�s�[�J�[���������܂����B�g���Ȃ�ׂ��L���������Ƃ���ł����A�A�E�^�[�`��̊W�ŁA�����ƌ�����o�T�b�ƍ��܂����B�܂��A�E�^�[�����悤�Ȃ��Ƃ͂������Ȃ��̂ŁE�E�B�h���̂��߂Ƀ��b�J�[���X�v���[�������̂́A��͂�ŏ��ɖڎ~�߂��Ă����悩�����ƌ��������B��������؍H�p�ڒ��܂ʼn��}���u���܂������A����Ȃ̂Ŗ{���ɖh���ɂȂ�̂��^�� (^^;;�@��ł�蒼���܂��傤���i�j�B

�i�����ۂ������Ȃ��j�Ƃ����̂�����ۂł��B���v���X�e�B�b�N�H�̐U����G���Ă��܂�������ł��傤��(^^;;�@�C�ɂȂ邱�ƁB���t���Ɍ��ԃe�[�v�𑽗p����������������Ȃ��B�c�B�[�^�[�̃n�C�p�X�t�B���^�[�������P�~�R���i�j�B�g���[�h�C���Ȃ���Ԃł͋v���Ԃ��JBL�ł����A�Ȃ����y����肷����悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��ł��B�����I�A�S���I�H�ȃG�[�W���O�ŁA����ǂ��ς���Ă�����ł��傤���i�j�B

2010/10/8

�Ƃ��낪�C���i�[�o�b�t���������܂���(^^;;�@�����i�Ȃ�y�`���ł����A���̍ۃX�����g�o�b�t���ɂ����������̂Ŏ��삷�邱�Ƃɂ��܂����B�X�����g�����ǂ����邩����������ŐF�X�l�����̂ł����A���ǃX�����g�������l�b�g�ōw�����邱�Ƃɂ��܂����B�������܁A��ƒ��ł��@(^^�S�@�Ԃʼn��y���Ȃ��i���⍶���͖��ł����@^^;;�j���������āA������Ñ�����Ă��܂��B

�~�߂��ɁA�����̍��Ɍ����J�����H��A���܂����B����͂��̏�ɑ�H�����܂����B�c�����Ɏ���҂���̌��ȃC���[�W�������Ă��܂��āA�����`�����u���Ă��܂������ʂ�����ł��B�Ƃ͂������̂́A����͂���Ō��\�y���݂ł��B�����ł����߂�����҂��������ł��B

2010/10/1

������āA���������O�̂��߂킴�킴�e�X�gCD������Ċm�F���܂������A�ȑO�Ɠ����悤�ɁA�Ⴂ�͏o�܂���ł����B�}�X�^�[���[�h�Ńo�C�i������������̂́A�p�[�t�F�N�g���[�h�ł͂�����~���܂����B��萸���ɏ��≘��̒��x���ᖡ����ƈႢ���o�Ă���̂�������܂��A����ȍׂ����m�F������C�ɂ͂Ȃ�܂���B��������ŏ\���ł��傤�B

���ƁA�ǂ��ł������b��ł����A�����ԑO�̃\�t�g�o���NCM�̐ፑ���s�҂ŃJ�C�N���ᓹ�ł���Ⴄ���q�����������̖���1��̐�y���Ƃ͈ȑO�����܂������A���̖����Ȃ�ƃv���̃o�����[�i�ɂȂ��������ł��B�ς�����������ւ����܂��傤�i�j�B

2010/9/27

�܂��A����Ă��܂������̂͂�����������܂���B����QA550���͂��܂łɂ͂����ԊԂ�����Ȃ��B

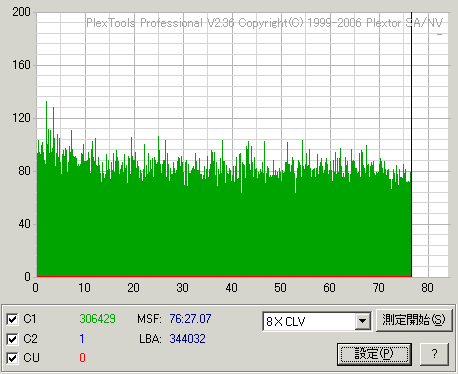

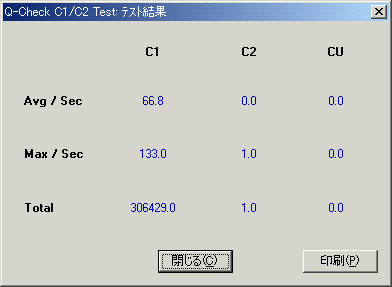

�M�҂�CDP�ł͍Đ��ł��܂��B���ɂ������ȋ���������܂���B�Ƃ��낪�APremium2�ŃG���[���[�g�𑪒肵���炱��ł��B����O�̃X�L�����ɂ����Ԃ��������Ă��܂����B�V�i�ł�����A������≘��͂���܂���B�ԕi���悤���Ǝv�����炢�ł����ARedbook�̊���āA���b220��ȉ��ł��������i�j�B

2010/9/23

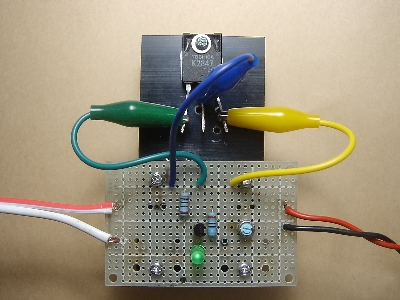

�Ƃ肠�����ȒP�Ɂi���������̂������Ȃ��@^^;;�j����Ă݂܂����B�Ȃ�ׂ��莝���ŊԂɍ��킹��AMOS-FET���������₷���A�Ƃ肠�����R���f���T�[���X�A�ƌ������j�ōl������A�]��̃q�[�g�V���N�Ɋ������`�ɂȂ�܂����B���j���N���b�v��������Ɗ�Ȃ��������ł����A�܂��Z���ԂƂ������ƂŁE�E(^^;;�@�ϒ�R�����߂ɌŒ��R�ɂ������ł��ˁi���͂��������d�����m�F���Ă��܂� ^^;;�j

�Ƃ肠�����ȒP�Ɂi���������̂������Ȃ��@^^;;�j����Ă݂܂����B�Ȃ�ׂ��莝���ŊԂɍ��킹��AMOS-FET���������₷���A�Ƃ肠�����R���f���T�[���X�A�ƌ������j�ōl������A�]��̃q�[�g�V���N�Ɋ������`�ɂȂ�܂����B���j���N���b�v��������Ɗ�Ȃ��������ł����A�܂��Z���ԂƂ������ƂŁE�E(^^;;�@�ϒ�R�����߂ɌŒ��R�ɂ������ł��ˁi���͂��������d�����m�F���Ă��܂� ^^;;�jQA550���ڑ����čĐ�OK���m�F���܂����B�����ƒ����������ł����A���̓N���A�����ǃ����b�N�X�ł��Ȃ��悤�Ȋ����ł����B�ǂ����ɖ�肪����̂��A����Ƃ��M�҂�����Ă��Ȃ������Ȃ̂��E�E (^^�S

��ԋC�ɂȂ�͎̂��Ɉ����������邱�Ƃł��B�C���t�H���Œ��������̂悤�ɂ����ł��B�Ԃ��ĕ����ꂽ��Ԃł�����A����Α傫�ȃw�b�h�t�H���ł���ˁi�j�B�����O�Ƀl�b�g�ŁA�f�W�^���v���[���[�̃C���t�H���̉e���Ŏ�҂ɓ�������Ȃ����ȂǂƂ������\������܂�������A�ǂ��������̂��ƁE�E(^^;;

�d�����C���̃R���f���T�[�ł����H�@���������R���f���T�[�͂��Ă܂���i�j�B

2010/9/21

�����ŁA�t�B�����R���f���T�[�̑傫���̂������Ă݂܂����B200uF���炢�܂ł���悤�ł����A�������̂�100uF�ł��BSolen���܂����B�傫���ł��ˁB�͂��Ăт����肵�܂����i�\���͓����Ȃ���A�O�ɋC�Â���A�Ǝv���܂����@^^;;�j�B���̎��́A��͂�P�~�R����d�C��d�w�R���Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��ł��B�����A�e�ʂ����Ȃ������Ȃ̂��A��悪���܂�o�Ȃ��̂ŁA���̗ǂ������a�t�������W���Ă���悤�Ȋ�������܂��B0.1uF�ł̓c�B�[�^�[�݂����ł������炱��ł������Ԓ��ɐL�т��Ƃ͌����܂����A�t�B�����R���ł͂��̂����肪���E�ł��傤���B�t�B�����R����1F����Η��z�I�ł����A�����ɂ�10000uF�����������A1000uF�ł����z�ɂ����̂ŁA�����������Ȃ��ق����C�y��������܂���i�j�B

�����ŁA�t�B�����R���f���T�[�̑傫���̂������Ă݂܂����B200uF���炢�܂ł���悤�ł����A�������̂�100uF�ł��BSolen���܂����B�傫���ł��ˁB�͂��Ăт����肵�܂����i�\���͓����Ȃ���A�O�ɋC�Â���A�Ǝv���܂����@^^;;�j�B���̎��́A��͂�P�~�R����d�C��d�w�R���Ƃ͔�ו��ɂȂ�Ȃ��ł��B�����A�e�ʂ����Ȃ������Ȃ̂��A��悪���܂�o�Ȃ��̂ŁA���̗ǂ������a�t�������W���Ă���悤�Ȋ�������܂��B0.1uF�ł̓c�B�[�^�[�݂����ł������炱��ł������Ԓ��ɐL�т��Ƃ͌����܂����A�t�B�����R���ł͂��̂����肪���E�ł��傤���B�t�B�����R����1F����Η��z�I�ł����A�����ɂ�10000uF�����������A1000uF�ł����z�ɂ����̂ŁA�����������Ȃ��ق����C�y��������܂���i�j�B2010/9/13

�ӂ͋��s�����J�����̃}�����o�R���T�[�g�i���͂����炪���C�� ^^�S�j�B�t�Ɉ��m�ł�����Đi�H���k�ɂ̂��Ă��������Ĉȗ��ŁA�R���T�[�g��1�N�Ԃ�ł��B�h�C�c���烍�V�A�l�̃s�A�j�X�g�i���̓}�����o�̐��k�j���Ă̋A���ł��B������������͂��́u���Y�~�b�N�E�J�v���X�v�����܂܂łƈ�����f���炵���j���A���X�ŁA�A�����J����h�C�c�ɓn���āA�����Âς���Ă��Ă���悤�Ɏv���܂����B������ɂ��������A����ł��F�≊�Œ��q�����܂ЂƂ������炵���ł��B

2010/9/8

�ҏ����Ɖ��o����C���N���Ȃ��ł���ˁB�ċx�݂��߂����̂ł����A���̖��ߍ��킹�ɍȂƕx�R�����n�ɍs���Ă��܂����B�Ȃ����w�Z���t�y�ږ�����Ă������A�R���N�[���̂��ߍQ�����h���������̂́A�ǂ����Ȓ����C�ɂȂ��Ă����悤�ł��B

�ҏ����Ɖ��o����C���N���Ȃ��ł���ˁB�ċx�݂��߂����̂ł����A���̖��ߍ��킹�ɍȂƕx�R�����n�ɍs���Ă��܂����B�Ȃ����w�Z���t�y�ږ�����Ă������A�R���N�[���̂��ߍQ�����h���������̂́A�ǂ����Ȓ����C�ɂȂ��Ă����悤�ł��B�����Ղɑ����Ă���A�Ԃ̃I�C�����u���[�L�I�C�����������Ēx���Ȃ������̂́A�����ق��o�R���Ē��߂��ɓ����B������̕����������̂�����Ƃ���ɗN���o�鉸�₩�ȋ��t���ł����B�c�O�Ȃ���H�A�����̗N�������������������ł��ˁi�j�B

�M�҂̎������ŁA�������i�Ȃ�ƂȂ��j�Ȃ̂ł��܂�M�p�ł��܂��A���̂Ƃ���P�~�R���̕s���_�͈ȉ��ł��B

1�A�Ȃ�ƂȂ��̂����肵�Ă���B

2�A���̉��ς��傫���B

3�A�����Ԉ�������Ď₵���Ȃ�B

a�A��ESR

b�A��G���i�܂�I�[�f�B�I�p�H�j

c�A�o�C�|�[���[

d�A�t�̂ƌ�

e�A�e�ЁA�e��̃L�����N�^�[

�Ƃ������Ƃ��낪�����v�f���Ǝv���܂����A���܂��p���������Ȃ��̂ŁA�����ǂ����悤���Ƃ������Ƃ���ł��i�j�B

�B��킩���Ă���̂́A�e�ʂƒ��̊֘A�ŁA�e�ʂ��傫���قǒ��ɐL�т܂��B������ނ̃R���f���T�[�ł���A1���Ⴄ���Ƃɕω�����̂��킩��܂��B�R���f���T�[�����̃��[�p�X�t�B���^�[��������܂��A�������Ȃ��m�[�}����ԂƂ������Ⴄ�̂ŁA�L�����N�^�[�̉e���������Ԃ��肻���ł��B�����A�Đ����g�������ɐL�тĂ���̂��A�o�X���t�̂悤�ɗʊ����������ǂ�����g���ŃX�g���Ɛ�Ă���̂��A���悭�킩��܂���B

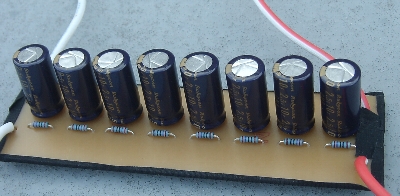

RUBYCON��MCZ�i����ESR �P�~�R���j

�~�O�ɍw�������R���f���T�[������Ǝg���Ă݂܂����B��ESR�łȂ�ׂ����[�Y�i�u���ɑI�炱��ɂȂ�܂����B1500uF��8����ɂ��܂����B����ESR��搂��Ă���̂ɁA�f�[�^�V�[�g�ɋL�ڂ��Ȃ���ł����A���͂̃f�[�^�V�[�g���琄������20��100kHz��13m�I�[�����Ǝv���܂��B8����ƁA���_���1.6m�I�[����12000uF�ł��B

�~�O�ɍw�������R���f���T�[������Ǝg���Ă݂܂����B��ESR�łȂ�ׂ����[�Y�i�u���ɑI�炱��ɂȂ�܂����B1500uF��8����ɂ��܂����B����ESR��搂��Ă���̂ɁA�f�[�^�V�[�g�ɋL�ڂ��Ȃ���ł����A���͂̃f�[�^�V�[�g���琄������20��100kHz��13m�I�[�����Ǝv���܂��B8����ƁA���_���1.6m�I�[����12000uF�ł��B�P�~�R���̂̂����肵�������͂��܂芴�����܂���B���ǁA���e�ʂ̑��̃P�~�R���Ɣ䂵�ē��ɗǂ��Ƃ��v���܂��A����̃N�Z���C�ɂȂ�܂��B�����}�U�{�p�̃P�~�R���ł����炵�����Ȃ���������܂���B

RUBYCON��DMB�i�d�C��d�w�R���f���T�[�j

�P�~�R���ł͂���܂���ˁB�ȑO�A���邦�ނ���̂Ƃ����ŏЉ��Ă���Buffalo��UC-BST�Ɏh�������USB�P�[�u���ɓ���Ă݂����Ƃ�����܂������A���x�͎Ԃ̓d�����C���ł��B

�P�~�R���ł͂���܂���ˁB�ȑO�A���邦�ނ���̂Ƃ����ŏЉ��Ă���Buffalo��UC-BST�Ɏh�������USB�P�[�u���ɓ���Ă݂����Ƃ�����܂������A���x�͎Ԃ̓d�����C���ł��B1�̗e�ʂ�10F�ł����ψ���2.5V�Ȃ̂�8����Ɍq���ŁA���_��� 1.25F�őψ�20V�ł��B�����A�i���g�����قȂ�̂łǂ���r����̂��킩��܂��� ^^;;�jESR���P�~�R����肾���ԑ傫����0.2�I�[���~8��1.6�I�[���ƁA�S�R�����Ⴂ�܂��i�j�BUSB�P�[�u���Ɏg����NEC�g�[�L���̕������^�C�v�͑ψ���5.5V�ł�����ESR��32�I�[���Ƃ���ɂ߂���傫���̂ŁA�����K�v�ł������̃^�C�v�ɂ��܂����B��O�͕̂�����R�ł��i�ŋ߂̂ɂ͕s�v��������Ȃ��ł��j�B�e�ʂ�����Ȃ̂ŁA�ŏ��̐ڑ����ɂ͕ʓr�Z�����g��R�œd���������ēd�ׂ��������~���܂����B

1�A���ʂ����ǂ��B

2�A�����������i�̂����肵�Ă��Ȃ��j�B

3�A�J����������B

4�A���g���o�����X�ɃN�Z���Ȃ��B

�ƁA�P�~�R���Ɋ��ꂽ���ɂ͍D��ۂł����A���ʁA

5�A�����r��

6�A������Ƃ������Ȃ��H

�悤�ł��B

�����Ƌ�̓I�ɂ́A�t���I�[�P�X�g�����o�[���Ɩ��Ă����̂܂܌��\�X�g���[�g�ɍČ����܂����A�����ȑ��������Č�����̂ł����A�y��̉��F�̈Ⴂ������Â炢�A�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B

���܂܂Ŏg�������ŗe�ʂ���тʂ��ċ���Ȃ̂ŁA���e�ʂ̃P�~�R���Ɣ�r�����ꍇ���悭�킩��܂��A�P�~�R���̉��Ƃ͂����ԈقȂ�悤�Ɏv���܂��B70���܂łƂ����̂��Ԃł͋C�ɂȂ�܂����A�ŋ߂͂��������Ă��܂� (^^�S

�d�C��d�w�R���f���T�[�͎���n�I�[�f�B�I�V���b�v���I�[�f�B�I���[�N�X�����ł��A�d���p�̃L�b�g�Ɏg���Ă��܂����A���ꂩ�瑝���Ă��邩������܂���ˁB

2010/9/1

���낢��l����Ƃ���������āA�����҂̂��߂�Q&A�A��PuppyLinux�̃y�[�W���C�����܂����BPremium2���̔��I���ɂȂ������A�L�O��I�����H�Ƃ��āA���L���w��Ώۂɂ����P�v�I�ȃm�E�n�E�y�[�W�����˂A�Ǝv�����肷��̂ł����A������Ƃ��n�߂�Ƃ������������ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł��B

���܂܂ł̂悤�ɋC���ȕ��́H�ł͍ς܂Ȃ��ł��傤���A�P�v�I�Ƃ��邽�߂ɓ˂������e�������Ȃ��W�����}���o�Ă��܂��B���������ƖO����ł��傤����Z���L���b�`�[�ɂ܂Ƃ߂�K�v������܂��B��������Ɛ��m�ȏ�����������Ȃ�̂ʼnR���������Ă��܂��B8���������Ă�������Ă��炦��ł��傤���B�d�����邱�Ƃ������]���̃y�[�W�����̂܂c���Ă������ł��傤���H�@����Ƃ��AQ&A�̃y�[�W�����������g�傷�邮�炢���K���ł��傤���H�@�����̂��Ƃ������Ȃ�ɂ�����������ł�����@��T���Ă��܂��B�r���œ����o�����Ⴄ�������ł����E�E(^^;;

�ŋ߂̃p�\�R����2G�̃������[�ύڂ��������Ȃ��Ȃ����̂ŁAPuppyLinux�����߂₷���Ȃ�܂����ˁB

2010/8/30

�A�Ȃ��Ă������q���A���čs���܂����B����ρA�j�ǂ����͉�b���e�݂܂��B�c�[�ƌ����J�[�ł��B���Ɋy��������10���Ԃقǂł����B�����ƈ�������ƂƉ]���A�Ԃ̉^�]�����������ƁB�Ƌ����������A���n�P���Ƃ����ŏ��̃n�[�h�����Ȃ��Ȃ�������ꂸ�ɂ����̂ł����A�悤�₭�������悤�ł��B��������̕K�v��������������ŁA�\�����ɂ����Ă���܂����B�����A�Ԍɓ���Ȃǂׂ̍����R���g���[���͂܂��܂����ꂩ��ł��B

�����o�ꂵ�����̉��y�R���N�[�����ꏏ�ɍs���܂����B�{�I��10���ƒx���̂ŁA���N���y�ł��o�ꂵ�Ă����������N�͎��T���Ă���̂Ń}�����o��{�ł��B�����ł͂Ȃ������Ă���ӂ��Ȋ����������̂ł����A�{�Ԃł͂������ɖ��炵�������ȉ��t�ł����B���N�����ۑ�ȂȂ̂ŁA�������킩��܂��i�e�o�J�H�@^^;;�j�B

�ߌ�͐��y�ɏo�ꂷ��F�B�̉����ɁA�Ƒ��݂�Ȃŋ삯���܂����B���ƂȂ������n�[�T�����̓R���N�[���ɂ͋����A�v80�r�قǂ̐܂肽���݃C�X�ŁA���y���厖���ǂ��Ȃ����Ă��鑧�q�̎t�������������搶�A�I�y���ł͑��q�������b�ɂȂ葧�q�����R���N�[�����w������ɏo�ꂵ�����Ƃ��炨�t���������n�܂�����������A���̐搶�������A�ȂǂȂǁB

���Z������ɑ����đ�w��ʕ�����q���B�����x���̃R���N�[���Ȃ���A���̒ʂ������y��w��^�~���[�W�J�����c�i���E�ҁH�j����̎Q�������钆�A�ł���ۂɎc�����̂͒n����w3�N�́�������B�f���炵���������Ă��܂����B���q�����̂��o����ƒm�荇���炵���A�u�����Ƃ���A����1�N�ŋ}�ɐL�т��Ƃ̂��ƁB�s������w��������Ȃ���ł��ˁB

����ɂ��Ă��A�i������ǂ����Ǝv���܂����j�Ƒ����N�������ɗ��Ă��Ȃ��l�����钆�A�����o�Ȃ��̂ɑS���Œ����Ă��邤���̉Ƒ����āE�E�@(^^;;

2010/8/20

�~�O�ɏH������d�C��d�w�R���f���T�[�ƒ�ESR�̃P�~�R���͓͂��Ă��܂����B�~�̋C���킵���̂������A�����̂������A�͂��܂����܂���Ȃ̂��A�ǂ������C���N�������̂܂܂ɂȂ��Ă��܂��B���̂����ƌ����Ă͂Ȃ�ł����A���\�N�Ԃ�ɃV���[���b�N�E�z�[���Y��ǂݎn�߂Ă��܂��܂����@(^^;;�i�������u��F�̌����v����@�j�B����1�T�ԂقǑ̒������܂����ŁA�����������𑪂����獂���ق���86�ƒႩ�����̂ŁA���̂����������̂����m��܂���B�ŋ߃f�X�N���[�N�̎��Ԃ������Ȃ��Ă��邵�A�Ζ���̃N�[���[�ŗ₦�����H�A�Ȃ̂��ȁB

���āA2�N���ɊJ�Â����}�����o�Z�~�i�[�ɂӂ����і����Q�����܂����B�ŏ��́A�u�t�w�ɂ��I�[�v�j���O�R���T�[�g�ł��B�܂��A���q���l���������܂��������ł��B�������܂Ń}���b�g�ɏ��ڂ��Ă���悤�ȑN��Ŏ��݂şӐg�̉��t�ŁA����ł��Ă������m�I�Ȃ�ł���ˁB���C���̃G���b�N�E�T�~������i�p���ǂ̑Ŋy��t�ҁj�B���q����̌ゾ�����̂ŁA�ŏ��́A�i���������`���b�v�����݂����Ŗʔ������ǂ������Ȃ��Ȃ��A�Ȃ��܂������ȁj�A�Ǝv�����̂ł����A����͑傫�ȊԈႢ�ŁA�n�b�^���̂Ȃ��ƂĂ��s���A�ȉ��y�ȂƂ������Ƃ�2�Ȗڂ̃o�b�n�����肩��W���W���Ƃ킩���Ă��܂����B�����ɂ�����肭�낢�ł���悤�ȁA���܂ł������Ă������Ȃ�悤�ȁA�h��Ȃ��Ƃ����Ȃ��Ă�����Ƃ����悤�ȁA�t�����X�̍���Ƃ��l������������A�u���ꂼ���y�I�v�ł����B

2010/8/17

�c�����{���Ɍ������܁A���~�͂��������߂����������ł��傤���B

���~�O�ɁA�^���y�ՍŏI�����܂����B�`�P�b�g�������̂ŁA�Ȃ►�͂Ƃ������M�҂͂�߂Ă������Ǝv���Ă����̂ł����A��̃��Z�v�V�����Ńe�m�[���̈�m�㗹������Ƃ�����Ă��܂����̂ł͂�����������܂���i�j�B��m�コ��̃h���E�z�Z�͋v�X�ɉ����Ƀr���r�������܂����B����̃J���e�b�g�����S�ɂȂ�A�t���[�g�A�N�����l�b�g�A�n�[�v�Ȃǂ�����������t���f���炵�������ł��B�Ō�̃X�e�[�W�͌��y�J���e�b�g�����ŃV���[�x���g�������̂ł����A�Ȃ�������܂łɔ��Ă��܂��āA���܂�^���ɒ����܂���ł����B�������t�Ȃ낤�ȁA�����ǂ悭�킩��Ȃ��ȁA�������ȁE�E�A�݂����ȁ@(^^;;

�~�͍Ȃ̎��ƂŊF�Ɖׂ̐��������܂����B�Ƃ���y�g���ŋ삯���ĕs�v�Ȃ��̂������Z���^�[�ցB�s�A�m�ȂǏd�ʕ��̈ړ��A�s�v�ȐQ��̑I�ʁA�ȂǁB

�O�o���̒�����������Ă��܂����M�҂ɂƂ��āA�����F�łɏo�����l�����ŕ�炷�`���`��ɂ͂����Ɛ\����Ȃ��v���Ă��܂������A���ɂ��ꂪ�����Ȃ�������܂����B��N�t��ɋ`���͖S���Ȃ��Ă��܂����͋`�ꂾ���ƂȂ������ƂɁA��r�I�߂��ɏZ�ޖ����v�Ȃ������Ă���邱�ƂɂȂ����̂ł��B�ق�ƁA�M�҂ɂ͌��ׂ̉���C�ɍ~�肽�悤�Ȋ������ƗL���ł��B�Â��Ȃ��������~�͕M�҂ɂƂ��Ă�����ݐ[���̂ł����A���z�̂��ߎ��ƂȂ��Ă��A���̂��߂Ȃ�d���Ȃ��Ǝv���܂��i�M�҂�������鎑�i�͂���܂��E�E�@^^;;�j�B�[�~�ŋA�����x��Ă������q���A�����������̑��Ŏ�`���Ɍ����������ł��B

2010/8/11

���イ���~�j�g�}�g�ɐr��Ȕ�Q�������̂ŁA�g���I�����CD-R���f�B�A���i�{���Ɂj�J���X�����ɂ����B�Ȃ�������ė��Ȃ��Ȃ����݂������i�j�B

��N�A�����̖����o�����Ă������������艉�t�Ƃ̃R���T�[�g�����N���������B���N��3�l�B�s�A�m�A�}�����o�A�t���[�g�B���N�ƈႤ�̂́A��������v���̌��y�l�d�t���^�I�[�P�X�g���̃����o�[�ł͂Ȃ��A�C�O�Ŋ��Ă��錧���o�g�̉��t�ƂɂȂ������ƁB����͂���ł����o�����������A���N�i���ɂ����̖��Ɓj���낢�날�����̂ł����Ȃ����炵���B3�l�̃\���͂��ꂼ������o�Ă��ėǂ������B���H�͌��y�l�d�t�Ƃ̋����ł���B���y�J���e�b�g�����܂�ɂ��f���炵�����t��W�J����̂ŁA�{���\����3�l�����t�ɒ������Ă��܂� (^^;;�@�܁A���t�Ɏ���Ȃ��l�B�Ȃ̂ł��낤���A�l���悤�ɂ���Ắi������Ă݂Ȃ����j�Ƃ����G�[���Ȃ̂����m��Ȃ��i�j�B

�I����A�낤�Ƃ�����A�ߋ��̏o���҂Ƃ��̉Ƒ����ǂ����A�Ɗȑf�ȃ��Z�v�V�������������B��N�A�`�F���́�������Ɛe�����Ȃ��Ă������́A��R�b������ł����B�ƂɋA���āA�u�������͂ł��̃J���e�b�g�Ƌ�������v�Ƃ������t���o���B

�����ς��ƁH�ł����A�����̂̉e������������悤�ȃX�s�[�J�[�l�b�g���[�N�p���R�C���̃y�[�W������܂����B�����̂ɂ����c�݁H�H

2010/8/9

�ċx�݂Ƃ������ƂŁA��Ɖ�������ė����B3�N�Ԃ肾�낤���B���͌�����Ԃœ����B�C��ۈ���w��4�N���ɂȂ�A�炪�����ō������܂����̂��ɂȂ��Ă���B��ɂ��A�r���o��2�b�����Ȃ������ȁB�݂₰���������ɐ�͑�a�̂��݂��\���ł���i�j�B��P�N�̌��C��ɔz���ɂȂ�炵���B�D���őI�������A���{�̍L���̊C�����x������Ƃ����A��炪�m��Ȃ����E���҂��Ă���̂ł��낤�B�����Ƃ��ẮA�i���������C���������j���ł���ɂȂ�l�̂���J�𗶂��Ă��܂��B

�A������A�����̖����u�J�b�R�����I�v��A�����Ă����B�~�߂��ɖ߂�\��́A�ΏƓI�ɂ������炭�Ŕ삦�Ă��܂����A�Z�̃_�C�G�b�g������������Ă����B

��w�̃T�[�N�������3�N�����̏W�܂肪�������B���w�N��10�N�Ԃ�A1�N���A2�N���Ƃ͏��ł���B�҂��Ă���ƁA����������A��A��A������Ă���B�u�ς��Ȃ��ˁ`�B�v�i������ۂ͕ς���Ă���̂����@^^;;�j�̐�����ь����B�����ς炨����ׂ�Ŗ邪�X���Ă����B�̘b�Ő���オ��B���̍ɂȂ�Ό��N�̘b�������Ȃ�B���Ԃ�����Ȃ��B���������ڂ�������Ȃ�����U�����B

���Ď��삵��PCI�R���f���T�J�[�h�i���l�u����NO-PCI�Ǝ��Ă��܂����AR.�����NO-PCI�̔����O�ɔ��\����Ă��܂��j�⎩��d���̎������o�������肵�āA�V���ɂ͍w�������A�莝���̂������Ă��܂��B���̃R�l�N�^�[�ɂ��邾���ł���������͊ȒP�ŁA���y�𗬂��Ȃ���A�M���҂��̊Ԃɂ��������܂��@(^^�S

���Ď��삵��PCI�R���f���T�J�[�h�i���l�u����NO-PCI�Ǝ��Ă��܂����AR.�����NO-PCI�̔����O�ɔ��\����Ă��܂��j�⎩��d���̎������o�������肵�āA�V���ɂ͍w�������A�莝���̂������Ă��܂��B���̃R�l�N�^�[�ɂ��邾���ł���������͊ȒP�ŁA���y�𗬂��Ȃ���A�M���҂��̊Ԃɂ��������܂��@(^^�S�܂��A0.1uF���炢�̃t�B�����R���f���T�[�𒆐S�ɔ�r���܂����B���悪�ǂ��Ȃ�܂��B���ꂼ��Ⴂ�͂���܂����A�܂��A�ǂ��I��ł��傫�ȊO��͂Ȃ��悤�ȋC�����܂��B�R���f���T�[���Ȃ�����蒆�`���̗��ꂪ�������ėǂ��Ȃ�܂����A�ʊ��͕s������悤�ł��B

����A100�`10000uF���炢�̃R���f���T�[�I����������ł��B�P�~�R���͉��������ė���悤�Ȃ̂ł����A���ƌ����āA�����I�ɂ̓P�~�R�������Ȃ��悤�ł��B����Ȃɑ�R�����Ă���킯�ł͂Ȃ��ł����A�Ȃ��Ȃ��A����́I�A�Ǝv���P�~�R���ɓ���܂���B�I�[�f�B�I�p�Ȃǂ̒�G���H���ǂ��̂��A��ESR���ǂ��̂��B����Ƃ��A100uF�̃t�B�����R���f���T�[�����܂����ˁH

���邦�ނ���̂Ƃ����ŁAUC-BST���Љ��Ă����̂ŁA���l�H��USB�R���f���T�[�P�[�u���������삵�Ă��܂��܂����BUSB�����P�[�u���̓d�����C����1F�̓d�C��d�w�R���f���T�[����ꂽ�����̂��̂ł��B�Ȃ��Ȃ��ǂ����Ȃ̂ƁA�V���̍D���H�Ȃ̂ŁA�Ԃł���肽���Ȃ��Ă��܂����@(^^�S

�ψ����Ⴂ���ƁA���ʂɓ���ł�����̂̓P�~�R���ɔ�ׂ�ESR���傫�����ƁA����ڑ��̍ۂ̏[�d���@�A�Ȃǂ������|����܂����A�P�~�R���Ƃ͈قȂ�@�\�ɂ�鉹�̈Ⴂ���C�ɂȂ�܂��B�ȒP�ɂ͂����������L���p�V�^���w������ςނ��ƂȂ�ł����E�E�i�j�B

2010/8/3

��̓h���}�u���n�`�v�͖��T�y�����ςĂ��܂��B�u�ĕP�v�ő�͂ɖڊo�߂��H�ȂƖ��i���łɕ�j���A�ꏏ�ɊςĂ��܂��B���q�ƈ���ė��j�ɂ��܂苻�����Ȃ������͂��̍Ȃ►�ł����A�����Ǝ��₵�Ă���悤�ɂȂ�܂����B�M�҂����܂�ڂ����Ȃ��̂ŁA�l�b�g�Œ��ׂ��肵�Ă��܂��B�h���}�Ȃ̂Ŏj���Ƃ͈قȂ�_�����X����̂ł��傤���i�j�����Ė{���Ɏ����Ȃ́H�Ƃ������Ƃ�����܂����@^^;;�j�A��͂ɂ悭����w�|��݂����Ȃ̂Ƃ͈�����悷�o���ł��ˁB�M�҂����ɂ��C�ɓ���Ȃ̂��A�푾�Y�̕��e���@�I�]����ł��B

�F�������̘b�������ԓ��˂Ɏv����̂ł����A����2��̒��B��2�l�͊i�D�悩�����ł��ˁB��͂ŋv�X�Ɋς��n�[�h�ȏ�ʂł����B�����ԑO�A�Ƒ����s�ŎR�����ɍs�������A�^�N�V�[�̉^��������̎u�m�������ւ�ւ�Ɏv���Ă������Ƃ��v���o���܂����B

���䎁�̃t�B���^�[���Q�l�ɂ��āA�R�������[�h�m�C�Y�p�̃`���[�N���芪�����܂����B�A�~�h����FT11443��T1302��2�A�A���y�A���l���Ča1.2mm�̒P���A�����Ƃ�13�^�[���ł��B���Ȃ��̂ŁA���ꂾ���̌a�̒P���������͓̂�V�ł����B����͎蔲���ŃR���f���T�[���X�Ƃ��܂����B

���ʁA�ǂ����쐬���@�����������̂��A����Ƃ��C���_�N�^���X���������������A�����Ă��A�O�̂悤�Ȍ��ʂ��قƂ�NJ������܂���B���̂����A���_�͑O�Ɠ��l�ɂ���܂��i�j�B�C���_�N�^���X���������Ă����l�Ȃ��Ƃ���A�����̓t�F���C�g�R�A�ɂ���̂����m��܂���B��c�R�C���Ƃ����̎����̂��g���Ƃ��A�ʂ̕��@������̂�������܂��A�����͂ЂƂ܂��`���[�N���g��Ȃ������A�܂�R���f���T�[�����ōl�������Ǝv���܂��B

2010/8/2

�{���ɏ������������܂��ˁB�F�l���C�����������܂��B

�Ȃ��ʉ@�����˂đ��q�̂Ƃ���֍s���܂����B���̏�Ԃ��ǂ��Ȃ�80�̕�ɂ���Ă��炤�̂͐S�ꂵ�����A�y�j�����x���ɂȂ����̂ŁA�y���͂����������܂����B�������A���͕�ɂ܂����āA���C�������ł��i�j�B���X����Ă��܂������A���ꂾ�������������͍̂Ȃƕꂪ���@�������ȗ��ł��B���₵�A���̊��āA�Ƃ��܂܂ł̃X�g�b�N�H��f���o������A�{����g���̊Ð|�����A�ł����B���i�����������Ȃ��Ă��܂����悤�Ȃ̂ŁA���������T���߂ȗ������J�����Ǝv���܂����B�l�b�g���������������@��Ԃ��Ă����K�v�����肻���ł��ˁB�����u���������v�ƌ����Ă��ꂽ�̂������������ł��[�@(^^)v

���̂Ƃ���A���͍����Ȑ搶�̃��b�X���������Ă��܂����B���Â���Ȃ͓��Ȃ��Ă��܂����A�M�҂͎c�O�Ȃ���s���܂���ł����B�܂��A�^�������喼�_�����@���y�́����搶�B���Ȃ茵�����ƕ����Ă��܂������A���̒ʂ肾�����悤�ł��B�Ȃɂ��80�Ƃ͂ƂĂ��v���Ȃ��p���[�����������ł��B

���A�^��������Ŋy��́����搶�B�S�C�̐搶�̃h�C�c���w����̂��F�l�Ƃ��i�Ȃ�A�����ƑO�ɌĂ�ł�`�A���āj�B���̏t�A�^���ŁA�U�b�N�������J�W���A���ȂƂĂ����勳���Ƃ͎v���Ȃ��p��q�����Ă��܂��B�X�l�A2���ԁA�}�����o2���Ԃ̌v4���ԁI�ł����B�x��čs�����Ȃ������I��肩�Ǝv������A�u���낻��}�����o�ɂ���v�Ƃ����y�[�X�B�x�e���ԂɍȂ܂Ő搶�Ɏ��₷��i�s�����w�Z�̉��y���t�ΏۃZ�~�i�[�őŊy��u�t�ɂȂ�\��Ȃ̂ŁA�e�펖�����m�F���ł��@^^;;�j�Ƃ����a�₩�ȕ��͋C�B�u�������`���v�Ɩ��������Ă��܂����B

2010/7/31

���ʁA��͂�ŏ��̈�ۂƂ��܂�ς��܂���B�R�������[�h�p�`���[�N�����������ƂŁA��������������ɃX�b�L���������܂��B���̃s���g���s�^���ƍ������悤�ȉ���������܂��B���A�������ꂷ���Ɏv���܂����A���̔������݂��Ȃ�̂ŁA�s���R�Ɏv���܂��B�Ȃ��ق����y�ɒ����Ă����܂��B�ł��A�`���[�N���Ȃ���t�B���^�[���Ⴀ��܂����ˁ@(^^;;

�������Ȃ��Ă��m�C�Y�̊W�ŎԂł͂���K�v������ł��傤�B�Ȃ̂ŁA���P��Ƃ��āA�R�������[�h�t�B���^�[�̃C���_�N�^���X�����������Ă݂܂��B�ʏ프���Ă���1A�ȏ�̂��̂�1mH�ȏオ�����̂ŁA�芪�����邵���Ȃ��ł��傤�B�Ǝv���ăl�b�g��T������A���䎁���l�Ă��ꂽ�t�B���^�[���������������ʂ��Ă���݂����ł��ˁB����ʼn�uH���炢�ɂȂ�̂��A�v���Ă݂Ȃ��Ƃ킩��܂��A�Ƃ肠�����\�����Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

���ǁA�K�v���Ƃ����X�^���X�ł��ˁB�����̂������̂Ȃ�A��c�`���[�N�Ƃ����̂��l�����܂����A�m�[�}�����[�h�m�C�Y�ɂ͂Ƃ������A�R�������[�h�m�C�Y�ɂ͌�����ł��傤���i�j�B

2010/7/29

�ȑO�쐬�����R�������[�h�p�t�B���^�[��GND���Ԃ̃{�f�B�Ɍq�������ω����m�F���܂����B

����̃L���L�����}�����Ē����₷���Ȃ�悤�ł��B���̔����Ȃ̂��ǂ��Ȃ̂��A���̗��̊����Ȃ��Ȃ��Ă���悤�ȋC�����܂��B���̂Ƃ��뒮������������Ȃ̂ŁA�m�C�Y�������Ă���̂�班�Ȃ��Ȃ��Ă���̂��܂��������������܂���B����āA�p���R�c�ƒv���܂��i�j�B

2010/7/26

�������������Ă��܂����A�F�l���������߂����ł��傤���H�@�R�ԕ��ɏZ��ł���Ƃ͂����A�����͂���Ȃ�ɏ����ł�����A�x���ł�2�K�ɂ͂��܂�オ��܂���i�j�B��N�`���N�̓~�ɂ����āA�Ƃ̌��̋}�X�Βn�̍ЊQ���p�H�����s�����̂ŁA�R�Ƃ̊Ԋu�������J���A�Ƃ̒����������邭�Ȃ����̂ł����A���̂��߂ɓ������肪�ǂ��Ȃ��Ă��܂��܂����i�j�B�Ƃ͂����A����Ԍ˂ɂ��Ă����ƁA���1���Ԃ�����Ώ\��������������܂�����A2�K�ł��Q�ꂵ�����Ƃ͂���܂���B

���ɂƂ��Ƃ��APremium2���x�A�h���C�u��USB�O�t�����f�����A�l�b�g�̔���������܂����ˁB�c���Ă���Ƃ��낪�����Ă��A���ӂɖ����Ȃ��Ă��܂��ł��傤�ˁB����������܂���ˁB���Âꂱ���Ȃ邱�Ƃ͂킩���Ă����̂ł�����B

�O�ɂ������܂������A���f�B�A�͑�R�m�ۂ��Ă��܂�����A���Ԃ�ꐶ���ł��傤�B�h���C�u�����낢��m�ۂ��Ă��܂����A�C�ɓ������h���C�u�͕����䂠��܂�����A��������Ԃł��傤�BCPU���܂߁A486����10���قǂ���܂�����A��������͂Ȃ��ł��傤�B

���́A������CD-R�̐��E���A��˂������ꂽ�Ђǂ��}�j�A�b�N�Ȑ��E�ɂȂ��Ă��܂������Ƃł��B�M�҂�CD-R��ǂ����Ƃ͂��������ł��傤�B���肪�Ƃ��A�����āA�i���Ԃ�j���悤�Ȃ�ACD-R�B

2010/7/23

�ŋ߁A�d���̓m�C�Y���C���s�[�_���X�̂ق��������Ɍ����A�݂����ȕ����ɗ�����Ă��܂������A�F�������߂܂����B2�̃m�C�Y�t�B���^�[��ʂ��ƁA���ߍׂ��������ǂ���������A�s���g���s�^���ƌ��܂�A�悤�ł��B�����ȃA���v�ł����A�O���[�h�����X�オ�����悤�ȋC���ł��i�j�B�m�C�Y�ʼnB��Ă�����������������Ă����悤�ŁA���̐c�̎���ɂ܂Ƃ����t�щ����悭�킩��悤�ɂȂ�A���킢���[���Ȃ�܂����B

�ł����A��������܂��B������l�����Ȃ��Ă��܂����悤�Ȃ̂ł��B�B�������݂��悤�ȋC�����܂��i�f�肵�Ȃ��̂́A�܂����ڂ낰������ł��B�j�����Ƃ��āA�m�C�Y�������D�܂������t�����Ă����\�����ے�ł��܂���B�m�C�Y�Ƃ����h���������Ȃ�ƁA�Ȃ��܂�Ȃ��Ɗ����邩���m��Ȃ�����ł��i�j�B�@�������Ȃ���A�M�҂����C�ɂȂ��Ă���̂́A��͂�C���s�[�_���X�Ƃ�������R�Ƃ������ߓn���������Ƃ������ƂɂȂ�܂�(^^;;�@�R�C���ނ̋͂��Ȓ�R���C�ɂȂ�n�߂Ă��܂��B

����m�[�}�����[�h�p�Ɏg�����C���_�N�^�̒�R��18m�I�[����3��54m�I�[���A�R�������[�h�p�Ɏg�����̂��悭�킩��܂����킩��ސ����ċ��炭100m�I�[���قǂł��B��������Ȃ�����ɂ́A���e�A���y�A���傫���̂��g���������Ǝv���܂����A���̂悤��LC�ō\������p�b�V�u�^�C�v�ł͂��̂��ƌ��E�����邱�ƂɂȂ�܂��B�A�y�A���v�ō\������A�N�e�B�u�^�C�v�Ƃ������̂�����悤�ł����A�M�҂ɂ͂܂������ԓ�����ł� (^^;;

���������A�{���ɂ��̂悤�ȓd���������C���̂����͂��Ȓ�R�l�������ɉe��������̂ł��傤���H�@�d�r�̓�����R�Ɠd�r�O���̒�R�Ƃ�ɍl���Ă悢�̂ł��傤���H�@���ۂɑ��s���̎Ԃł͂قƂ�ǂ̓d�C�̓I���^�l�[�^�[�Ŕ��d���ꐮ�����ꂽ�d�C���g���Ǝv���܂����A���̓d���̃C���s�[�_���X�͂����قǂɂȂ�̂ł��傤���H�@�����l����ƁA�o�b�e���[��ς��Ă������ɉe�����邱�Ƃ͂��܂薳�������ȋC������̂ł����A�t�Ƀo�b�e���[�����̉��Ƒ��s���̉��Ƃł��܂��a���͂���܂���i�j�B�iJAF�̃T�C�g�ɂ����ʓI�Ȕ��d�ʂƏ���d���j

���ƍׂ��ɒ�R�l���l����ƁA�d�����C���Ɏg�����ނ̒�R���C�ɂȂ��Ă��܂��B20���ł�4�Q�[�W�̐��ނ̒�R��0.8m�I�[��/m�A8�Q�[�W��2.2m�I�[��/m�A��ʓI�Ɏg���邱�Ƃ�����1.25sq�ł�14.1m�I�[��/m�@�������ł��B����g�p�����v�����g����v�Z���Ă݂܂��ƁA���̌��݂�35um�Ƃ��āA2cm�Ђ� 24.4m�I�[��/m�ɂȂ�܂��B���̕M�҂̏ꍇ�͐��ނ����ʼn����v30m�I�[���قǂɂȂ�ł��傤�B�ړ_�̒�R���C�ɂȂ�܂����A�܂��������ł��B

�����ăJ�[�I�[�f�B�I�̏ꍇ�A�z�[���I�[�f�B�I�ɂ͂Ȃ����̂Ƃ��āA�L���p�V�^�Ȃ���̂�����܂��B�����b����e�ʂ̃R���f���T�[�ł��B�u�ԓI�ȓd�͋����̂��߁A�o�b�e���[��ւƂ��Đݒu����Ƃ����Ƃ���ł��傤�i�ŋ߂̃}�U�{�Ƃ悭���Ă��܂��j�B��p�i���w���������Ƃ͂���܂��A�m�C�Y�t�B���^�[�Ɏg�����v40000uF�̓d���R�������̂ЂƂƌ�����ł��傤�B���̌o�܂ɂ��ẮA�������́u������^�L���p�V�^�v�̍�������₷�����Ǝv���܂��i���Ȃ݂ɁA�d�C��d�w�R���f���T�[�̒�ESR���ɂ��Ă͂܂����M���^�ł��@^^;;�j�B

�����Ŗ��ɂȂ�̂��AESR�܂������R�ŁA�������Ⴂ�����ǂ��Ǝv���܂��B�d���R���ł͗e�ʂ��傫���Ȃ��ESR���Ⴍ�Ȃ�̂ŁA�M�҂ɂ͂��܂��ɐM�����܂���(^^;; 1F���̏ꍇ�A1.5m�I�[���ȉ����������Ȃ��悤�ł��BESR���\���ɒႢ�L���p�V�^���g���A�o�b�e���[���߂��ɂ���̂Ɠ��l�i�܂��͂���ȏ�H�j�ł��傤����A�킴�킴�}�C�i�X���܂Ńo�b������܂ł��Ȃ��̂����m��܂���B�o�b�e���[�̓�����R�́A���o�b�e���[��13m�I�[���A�Ⴂ�ƌ�����V���R���o�b�e���[�ł�7m�I�[���قǂ炵���i���̂��Ԃɂ�����ł��傤���j�ł�����A�d�����C���̒�R�l�ɂ��܂�[���ɂȂ炸�L���p�V�^�����Ă��܂��ق����ȒP��������܂���i��e�ʂ͂�����ƕ|���悤�ȋC�����܂����E�E�j�B

�Ƃ������悤�Ȃ��Ƃ����낢��l����ƁA���܂̂Ƃ��낻��قǏ���d���������Ȃ��̂ŁA�ʂ̓d���n�̃o�b�e���[�������ق����ȒP����Ȃ����Ǝv�����A�Ƃ肠�����A��R��lj�������Ȃǂ��āA��R�Ɖ����̊W�����������T���Ă݂悤���Ǝv���܂��B

����ƁA7��18���ɏ������R�������[�h�m�C�Y������@�͂ǂ����R�������[�h�̑���ł͂Ȃ������ł��B�t�B���^�[�ʼn����Ɍ��ʂ�����Ă��Ă�����ł͉����ς���Ă��܂���ł����B

2010/7/20

�����ŃR�������[�h�p�̃m�C�Y�t�B���^�[���쐬���܂����B

�`���[�N�͂���TADSIN����t�B���^�[Ver2�Ɏg���Ă������̂ł��B2mH��5mH��2A�������悤�ȋC������̂ł����A���܂ƂȂ��Ă͂悭�킩��܂���(^^;; �A���y�A�����т����̂ŁA���ʂ̓p���[�A���v�ɂ����g�p���ėl�q�����܂��B�{���Ȃ�GND�̓A�[�X�ɂƂȂ�̂ł����A�Ԃ̏ꍇ������{�f�B�ɐڑ����ׂ����ǂ����E�E�A���܂�����ł��������Ȃ����A���������Ȃ��ł����ˁH�@(^^;;

�����������Ƃ���Ă����܂��ƁA�J�[�I�[�f�B�I�̑�T�̋@��ɂ͊��Ƀm�C�Y�{���Ă���ł��傤����A�K����������Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��ėǂ��Ǝv���܂��B�M�҂̏ꍇ���A�w�b�h���j�b�g��DRX9255�͕�➑̂̓d����������܂�����A�����ő�Ă���͂��ł��B�M�҂�����Ȃ��Ƃ����Ă���̂́A�قƂ�ǂ���Ă��Ȃ��ł��낤�n��ȃp���[�A���v���g���Ă��邹��������܂����A�䂭�䂭�͎���A���v���������݂����Ӑ}������܂� (^^�S

2010/7/18

�m�[�}���m�C�Y�p�̃t�B���^�[���쐬���܂����B��������܂����B�قڎv���`���Ă����悤�Ȍ��ʂɂȂ��Ă��܂��B���͍���̃q�X���ۂ����Ȃ��Ȃ�A���������Ă��܂������A�m�[�}���d���R���̃��T�b�Ƃ����L�����N�^�[�����܂����Ɏv���܂��B���Ƃ����āA�I�[�f�B�I�p�̂��g���Ă݂����̂̌��ǂ̓m�[�}���ɗ��������Ƃ����o�������Ă��܂��̂ŁA�d���R���I�т������������ł��B�܁A���̂������2�قLjقȂ�̂��쐬���Ă݂��肵�Ċy���������Ǝv���Ă��܂��B

�R�������[�h�m�C�Y�̌��ł��B�ƒ�ōl���鎞�́A��n�Ƃ�����ΓI�H�������܂����A�Ԃ̏ꍇ�{�f�B�͂ǂ��Ȃ�́H�Ƃ����^�₪����܂��B�o�b�e���[����{�f�B�Ɠd���ɕ�����Ă��邾���ł����A�Z���ł���ˁB

�悭�킩��Ȃ��Ȃ�����A���������A�{�f�B�ƃ}�C�i�X�d���Ԃ̃m�C�Y�𑪒肵�Ă݂܂����i����ł����ȁH�j�B����܂����B���������R�������[�h�m�C�Y�p�̑�܂��͂��������������ł����A�{�f�B�Ɍq���Ƃ������ăm�C�Y����������ł��܂��悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��ł��i�j�B

2010/7/15

���ƕ�ƍȂƈꏏ�ɐ쉈���̔��ł��Ⴊ�����@������܂����B�M�ҒB���x�݂ɂȂ�܂ő҂��Ă����炵���ł��B���̔��A�q���̍��͊m���y�������ƃt�J�t�J���Ă����悤�Ɏv���̂ł����A����͂ƂĂ��d�������ł��B���Q�ɂ����Ĉ�x�_���ɂȂ���������������܂���B����͓��Ă���̂��A���܂�C�ɂ����Ă��Ȃ��悤�ł����A���Ȃ��M�҂�Ȃɂ͔��ɋC�ɂȂ�܂����B�܁A�������܂��Ԃ��������Ȃ����A�Ƃ̑O�̔������ŏ\���Ȃ̂ŁA�����͂��炭�x�k����̂ł����E�E�B

����ɂ��Ă��A������1�P���ŐA�����đ傫���Ȃ邵�A���H��������̂ł��ˁB���イ��A�Ȃ��A�Ȃǂ��Ȃ�n�߂܂����B

�ԊW�ł����A�܂��́A�m�C�Y�t�B���^�[���l���Ă��܂��B�����Â����Ă��܂����A���܂��ɂ悭�킩��܂��� (^^;;�@�ԂɃm�[�}���m�C�Y�͂������ɂ���܂����A�ڒn�Ώۂ͑�n�ł͂Ȃ��{�f�B�ł�����A�R�����m�C�Y���Ă���Ȃɂ���ł��傤���H�@�܂��m�[�}���m�C�Y�p�̃t�B���^�[����邱�Ƃɂ��܂������A�C���s�[�_���X���ǂ��l������ǂ��̂��A�v�Z���悭�킩��܂��� (^^;;

�ƁA�܂��A����ȏł����A�p�C�^�t�B���^�[��3�A�������̂���낤���Ǝv���Ă��܂��B�ȑO���������Ă������d���R��������Ǝg���܂��i�j�B

2010/7/7

�����͎��[�ł����ˁB�鐰���ł��傤���B����ɂ��Ă��A�~�͋��~�Ȃ̂ɁA���[��ЂȍՂ�͂Ȃ��ɐV�H�Ȃ̂ł��傤���˂��B���̂܂܂��Ƃ���ȕ����͓r�₦�Ă��܂������ł��B

QA550���������܂����B�d�����͕� -> �_�C�I�[�h�u���b�W -> 3�[�q���M�����[�^�[(5V) -> 3�[�q���M�����[�^�[(3.3V)�ƂȂ��Ă��܂����B�����Ȃ��Ă������Ƃ����A100mA���Ƃ͂����A�q�[�g�V���N�͂Ȃ���Ղɔw�ʕt���ł�����A14V -> 5V �͂������ɂ��������̂ł��傤(^^;;�@�����Ȃ̂Ƀ_�C�I�[�h�u���b�W�H�H�A�Ǝv�����̂ł����A���ׂĂ݂�Ɠ��͂��v��/�}�C�t�̏ꍇ�ɔ����Ă���悤�ł��B

�Ƃ肠�����̉����Ƃ��ẮA5V�������f�B�X�N���[�g�ŊO�o���A�_�C�I�[�h�u���b�W��p�~�A5V��3�[�q���M�����[�^�[�p�~�A�Ƃ����Ƃ���ł��傤���B3.3V�̕��͖ʓ|�Ȃ̂ŁA����������ɂȂ邩�A���Ȃ����A�ł��ˁi�j�B

2010/7/6/

�ȂƖ���̈�ق܂ő����čs���܂����B�O����y���݂ɂ��Ă����A�C�X�V���[�ł��B������コ����Ƃ������ƂŁA�傿���t�@���Ƃ��Ă͂ƂĂ����߂����Ȃ������悤�ł��B���Ȋ�Ԃꂾ���������ł��B���E���g���łƂ����Ȃ͍őO��ŁA���肵�Ă�������Ƃ��A�ڂ��������Ƃ��A�ƂA���Ă��Ȃ��Ȃ����������܂�܂���ł����B�c�O�ɂ��A�Ȃ������z��1000�~�����Ȃ��A�X�g���b�v������v���O�����������Ȃ����������ł��i�j�B

���̑҂����ԁA�M�҂̓w�b�h���j�b�g���{�f�B�Ɠd�C�I�ɐ藣���ׂ��������Ă��܂����B�w�b�h���j�b�g�̎��t���g�Ƃ��̎��t�����Ƃ̐≏�ł��B�S����v������g���Ă݂܂��������܂������܂���B�ǂ����A�r�X�̎��Ƙg���ڐG���Ă���悤�ł��B�g�̃r�X�����L�����肷��}�V�ɂȂ邩������܂��A���{�I�ȉ����͓�����ł��B�Ƃ肠�����A�������Ƀr�X�ŗ��߂�̂���߁i�����̃v�����Ƀr�X���߂͂��Ă��܂��j�A�R���\�[���̃n���R�~�ʼn������邾���ɂ��܂���(^^;;

webcoms�̏�A���������i��B�̖��Y�i�Ƃ����ƁE�E�@^^�S�j����킴�킴���[�����������܂��āA�i�M�҂̓��ɂ͂܂������Ȃ����� ^^;;�j�A���e�i�̑�������Ă��������܂����B�o�����Ńt���[�e�B���O�����邻���ł��B�������Ȃ���A����Ł{/�[�̃A���y�A�͓����ł����A�A���e�i�������������Ă��A���y�A�͕ς��܂��A���̂Ƃ��낻��ȂɋC�ɂ��Ȃ��Ă��ǂ������ł��B

�킩��Ȃ��Ə�������ł����A�q�X�m�C�Y���C�ɂȂ��Ă����悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��ł��B��x�����Ă��܂��Ƃ���Ȃ��̂ł��傤���i�j�B

SD�n���f�B�g���|QA550�ł����A��͂�G���W��������������Ԃ̖�14V�͂������ł��B����A30�����炢�œ���s����ɂȂ�܂����B���A9V�ɗ��Ƃ�LED��d������t���܂����B�������Ȃ���A�Ȃ��ق������͂����ł��B��d�������O���Ɠ�����2�i�ɂȂ��Ă���킯�ŁA���܂�ǂ��Ȃ��Ƃ͎v���܂��B���̂����E�E

2010/7/2

����7���ł����A�͂��N�̔������I����Ă��܂�����ł��ˁB�����Ȃ��B

�Ԃ̓d���W���r�������܂����B�x���ɁA�ƌ����܂������A�悭�l����ƃG���W�����[�����J���Ȃ��Ă��ł��܂����B

�o�b���́A���g���o�����X�������J���{�R�C���A��������肵�����őS�̂̎������オ���Ă���悤�ł����A���͊Â��ł��B�����āA�������AOFC�A�א��̑��A�̃L���N�^�[���o�Ă���Ǝv���܂��B�g�[�^���ł͗ǂ��Ȃ��Ă���Ǝv���܂����A��J�Ɗ댯�����l����ƁA�s�����l�����邩�ǂ����͓���Ƃ���ł��B

b)�ʏ�̓d��ON

c)�G���W�����������A�C�h�����O���

���r���܂����Ba)�̏�Ԃ���邽�߂ɁA�w�b�h���j�b�g��A���v�̃A�N�Z�T���[�d�����͂ɂ��o�b����12V�����܂����B�L�[���Ȃ��Ă����ł��d����ON�ł��B

a)�͉������炩�ʼn��y��������蒮�����܂��Bb)�͏����q�X�b�ۂ��Ȃ�܂��B���y���Ȃɂ��ɋ}������Ă���悤�ł��Bc)�ɂȂ�ƁA�G���W�������������Ă���̂ŁA�悭�킩��Ȃ��Ȃ�܂��i���j�B

�_�C�i�~�b�N�����W���オ���ĉ������̓I�ɂȂ�܂��B�N���A�ł��B�ƂĂ��ǂ��ł��BDRX9255�̒��Â͉����Â߂������Ȃ��A�Ǝv���Ă����̂͊ԈႢ�ł����B

�E�d���m�C�Y�͍���������قnj����ɉ��������Ȃ�̂ł��Ȃ��炵���iHU�̃m�C�Y�t�B���^�[�������Ă���̂��Ȃ��B�ł��A�C�����͗ǂ��Ȃ� ^^�S�j�B

�E�d���̓����Ƃ��ẮA�m�C�Y���ߓn���������̂ق����d�v�Ȃ̂�������Ȃ��B

���āA�ǂ����悤����(^^;;

2010/6/30

���܂܂łǂ����ċC�ɂȂ�Ȃ������̂��s�v�c�ł����A�������Ă݂�Ƃ�͂�m�C�Y�͋���Ȃ悤�ł��B�m�C�Y�t�B���^�[�ȂǓ���������x���P����ł��傤���A��������Ă��܂��ƁA�Ă��ɐ��̂悤�ȋC�����܂��B�G���W���������Ȃ��Ă��d������ꂽ�����Ō��\�������Ă����͈̂ӊO�ł����B���ɂǂ��e�����Ă��邩�́A�܂�����m�F�������Ǝv���܂��B

�Q�l�܂łɌv�������d�r�̓m�C�Y�����Ȃ��ł����i������R���������߁H�j���͂��܂����ł����A�����I�ȓd���̔��f�͑f�l�ł͓�����ł��ˁB�m�C�Y�Ɖߓn�������Ƃ������Ƃł��傤���B

�Ō�ɁA�u�����ȁA���v�i����A�u�v�����苃���I�v���ȁH�j�@(^^)/~~

2010/6/28

�ŁA���҂̉��Ȃ�ł����E�E�A�ǂ��Ȃ����̂������Ȃ����̂��A���̂Ƃ��딻�f�����܂���(^^;;�@�������̐L�т��Ȃ��Ȃ��Ă��āA���悪�����Ȃ��Ă��܂��B�L���͂��܂����ł����A�S�̓I�ɃN���A�ɂȂ��ĉ��̒�グ�������������m��܂���B�@���v���Ԑ�Ď����ƂȂ�܂����̂ŁA�܂��A�x���ɂ�낤���Ǝv���܂��B

�C�ɂȂ�̂́A

�E�i�Ԃ̐��ނ݂͂�Ȃ���Ȃ��Ƃ��v���܂����j���ނ��ׂ����̑��Ȃ̂ŁA���̃L�����N�^�[���o�Ă���H

�E�A���v�ȂLj����@��̖{���������炳�܂ɂȂ��������H

�E���X�S����1A�������K�v�Ȃ��̂ŁA����ȑ������ł킴�킴�o�b������܂ł��Ȃ������H�i���j

�}�C�i�X���z���̌��ʂ����Ŋm�F�܂ł��Ă��܂��A���܂���҂��Ȃ��ق����悳�����ł��BCD�����ʍĐ����Ƀw�b�h���j�b�g�ƃA���v�̃A���y�A���v���X��/�}�C�i�X�����ꂼ��m�F���Ă݂܂������A1A/0.3A�A0.3A/0.05A�A�ł����B�܂�A�}�C�i�X�����o�b�����Ă��A��������炸�{�f�B�[�o�R�ŗ����ق����͂邩�ɑ����A�قƂ�nj��ʂ��Ȃ��A�Ƃ������ʂł��ˁB���������J�[�I�[�f�B�I���āE�E�i�j�B

SD�n���f�B�g���| QA550�̂ق��́A�������ɃA���J�����d�r���o�b���̂ق����悩�����ł��B����̓{�f�B�z�����Ȃ��ł����ˁB9V�ɉ�����̂�LED��d������������̂ł����A�^�]��(14V�قǁj�����ɓ���Ă܂��B�i�{���͓�����3�[�q���M�����[�^�[�̔��M���m�F���ׂ��ł����j�O����G���Ă��M���Ȃ��̂ŁA��������܂ł���ł����Ȃ����Ȃ��Ǝv���Ă���̂ł����E�E�B

2010/6/25

�Ȃ�Ƃ����������������܂���(^^;;�@�Ȍ�A�����[���̂����Ȃǂ����āA�������Ē��ǂ��H���Ă��������Ă��邩���m��܂���B�����Ȃ������A�O�́uPC�I�[�f�B�Ifan�v�������Ă����悩�������ȁH�@���b�����Ă��������Ă���ƁA�M�҂͂ǂ���PC�I�[�f�B�I�ɔ����H�������Ă������ƁA�����Ă��̂قƂ�ǂ̓��b�s���O�Ɋւ���f�}�ɑ��Ă��������Ƃ����������[���ł��āA�����H�������ÂX�����Ă����悤�Ɋ����Ă��܂��B

�{����Premium2�͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����ˁBCDR����������̃J�L�R�Œm��܂������APX-760A�Ȃnj��\�V���߂̃h���C�u�ł������C����t�I���ł����A�������������̂���̈łɂȂ��Ă��܂������ł��ˁB

���[���h�J�b�v�̃T�b�J�[�A�f���}�[�N��͌��܂���ł����B�z�c�ɓ���ƃo�^���L���[�ŁA���܂Ŗڊo�߂܂���ł����B�u�ԍō���������41.3���Ƃ͂ƂĂ��M�����܂���B���̑���ƌ����Ă͂Ȃ�ł����A���{�I��̒N�����n�b�g�g���b�N��B�������Ƃ������Ŗڊo�߂܂����i�j�B

2010/6/21 ����2

1�A�����܂�Ɂu���Ղȁv�ᔻ

�͂��A���Ղł����B���̂悤�Ȗ{���o����тƊւ�������̂���J�Ɋ��ӂ��錾�t���A�܂��ŏ��ɏ����ׂ��������Ɛ[�����Ȃ��Ă���܂��B���N�ɂȂ���PC�I�[�f�B�I�͂�芈�������Ă��܂�����A�����̐l�ɂƂ��ċ��ȏ��I�ȑ��݂ɂȂ邾�낤�Ǝv���܂��B�L��������܂����B

�����݂ǂ���͂���HP�ɂ���R�������܂��B�{���́A�n�����ĂĂ�����������������Ƃ���ł����A�Ȃ��Ȃ������������܂���(^^;; �܂��ċMmook�ƂȂ�A�ΏۂƂȂ�w�����ɕ��L���A����ł��Ĉ������e������ɓn���Ă���A���ʂ������Ă��܂�����A�܂Ƃ߂�̂ɔ��ȍ�������Ƃ��@�����܂��B���ӂ�������A�S�ʓI�ɕs���͂������܂���B�����݂ǂ����ᔻ�_�ƂƂ��͖̂{�ӂł͂������܂���B�y�����_�_�Ɖ��߂���������K���ł��B

2�A�d���ɂ��ẴR�����g

������ƌ����������������Ă��܂����Ɣ��Ȃ��Ă��܂��B���Ƀ��C�^�[�l�̔ᔻ���݂����͍͂ň��ł����B���݂܂���ł����B

�x�[�V�b�N�}�j���A���ɂ����܂ŏ����͖̂{���͍T����ׂ����Ƃ��v���܂����A���������������C�^�[����̏�M�����@�����܂��B�u�x�[�V�b�N�v�����E���邾���ɁA�댯�I�I�Ȃ��Ƃ������Ƌ������ė~���������Ƃ̎v������A�������������Ȃ��Ă��܂��܂����B

3�AASIO�ɂ��ẴR�����g

�r�b�g�p�[�t�F�N�g�ȏo�͂���{�A�Ə����ė~���������Ƃ����u���z�v�ł��B�ł����A���L���w��Ώۂɂ������APC�������̂ɂ��Ă��܂����~����Ⴍ�������ƍl����̂��ނ����Ǝv���܂��B

4�AOS��r�ɂ��ẴR�����g

�u�@�ŏ����v�킯�ł͂Ȃ��̂ł�(^^;;�@�I�[�f�B�I���ł�OS��r���܂��߂Ɏ��グ����悤�ɂȂ����Ƃ����u���S�v�ł��B���N�O�ɂ͂ƂĂ��l�����Ȃ��������ƂŁA���ɂƂ��Ă͂ނ��남���Ԃł��B�����s���ł��݂܂���B���X�̏��������Ă���̂́APC�ł͂Ȃ��Ȃ��F�߂Ă��炦�Ȃ�OS�̈Ⴂ�ɂ�鉹�̈Ⴂ���A�I�[�f�B�I�ł͓��풃�ю��̂悤�ɂ�������m�肳��Ă���_�ł��B

5�A�W�g�W�g�l�`�l�`�B���͌�

�Mmook������Ώۂɂ������t�łȂ����Ƃ��������������B�����Ɋւ���s�������I�[�f�B�I�����S�ʓI�ɂ��������X���ɂȂ�̂͂������Ȃ����Ƃ��Ǝv���Ă��܂��B����HP�ɂ������������Ƃ���͂���܂��B

���ᔻ�����悤�Ɏ��̌o���͔��Ɍ���I�Ȃ��̂ł��BPC�I�[�f�B�I�Ɋւ��Ă͂ق�̏����������������ɂ����܂���B

>����ȂɈ��Ղɂ���Ă���킯�ł͂Ȃ��ƁA�܂��͌����������Ƃ�`���Ă����Ȃ���A�u�C�����v���[�܂�Ȃ������ƌ��������ł��B

����J���d�˂ċM�d��mook���o�ł��ꂽ�̂ɁA�����܂Ŏv�킹�Ă��܂����ɂ��݂܂���ł��� m(__)m�@����͌��ݓI�ȃR�����g�ɏI�n����悤�w�͂������Ǝv���܂��B���̂��т́A���̎���Ȃ��Ƃ�������w�E���������L��������܂����B

��������܂���B

�����ȂƂ���A�ŋ߁A���t�̒[�X�ɟ���ł���悤�ȋC�����Ȃ��ł��Ȃ��̂ł��B���������ė]���Ă��邩������܂���B�F��Ȍ������l�����܂��B

�E���܂���ۂ̉��P�Ɏ��g�܂Ȃ��Ȃ��ċv�����̂Ŏ��N���ɂȂ��Ă��܂����B

�ECD-R�̃��[�X�y�b�N���Œ���Ă���̂ł��܂���PC�ʼn��y���Đ����悤�Ƃ͎v���Ă��Ȃ��B��PC�I�[�f�B�I�ɔᔻ�I�ɂȂ��Ă��܂��B�ȂǁB

���H�ł��Ȃ��Ȃ炠�܂菑���Ȃ��A�Ƃ����̂�����ł��傤���E�E(^^;;

2010/6/21

5���ɂ͊F�ŗѓ��̑��a������ꂵ���킯�ł����A�t�͂����ЂƂѓ��̎���ꂪ����܂����B�����ł��B�S�˂�30���ɑ��ėѓ���7km�B2�ǂɕ�����č�Ƃ��܂����B�O�ɂ��������悤�ɁA�����@�ł̍�Ƃ͂Ȃ��Ȃ��̉����ł��B�ѓ��̏ォ�牺�ւƊ����Ă����܂����ȂɂԂ��������̂ŁA���܂蒚�J�ɂ�炸�K���Ɏd�グ�Ă����܂��B�R���A�R���A�����Ē�����3�ł��B�܂��Ă����̂ł��Ɖ��K�ł����B�����c���Ă��܂��܂������A�I���\���11�����ɂȂ������̂Ő�グ�܂����B

�����͋�Ńo�[�x�L���[�B�R����A���ăV�����[�𗁂тďo������Ƃ����n�܂��Ă��܂����B����M�҂��܂߂�5�l�ŗ��Ă����r�j�[���V�[�g���g�����ȈՑ�^�e���g������̂ŁA�����~�����J�ł����K�ł����B������ƈ��݂����āA�ו��������ċA�铹���ƂĂ����������܂����B���܂ł͕ʂ̓�������̂ł����A�c�����A�ċx�݂ɖ����j�����삩��̓����t���t���ƋA��܂����B���̍����A��V�тŔ�ꂽ��̂��̓��͂ƂĂ��������������̂ł����ˁB

���̑O���A�e���g�𗧂Ă���A�Ƃ̑O�Ńo�b���H���i���̂P ^^;;�j�����܂����B�v�Ă̖��A�q���[�Y�{�b�N�X�̓o�b�e���[�̏�ɓ\��t���A�v���X�������R���Q�[�g�`���[�u�ŕی�A������������A�܂łňÂ��Ȃ����̂ŏI���܂����B����ȏ�̓R���\�[����������Ȃ��Ƃł��܂���B�^�]�Ȃ̉���4�Q�[�W�̃P�[�u���̐�[���o���܂܂ɂȂ��Ă��܂��i�j�B�q���[�Y�����ĂȂ��̂ő��v�ł���B

2010/6/18

����ŁA�ǂ�������Ă����̂��Ƃ������ƂɂȂ�̂ł����A�ǂ��������

���܂���ǂ����͎v���o���Ȃ��̂ł����A���߂�ƁA���鉹��L���ӏ����ق�̏������������A���������ꂾ���̂悤�ȋC�����܂��B�ǂꂾ�������������Ƃ����ƁA�������1�b�ɂ������Ȃ������ł��傤���A�ق�̂����͂��������悤�ȋC�����܂��B���ʂƂ��āA���ꂾ���ŕM�҂̎��ۂ���������ς��Ă��܂��A�Ȍ�A����ʼn̂�������B�ɋ������Ȃ��璮�����Ƃ��o������ł��傤�B�������A�{���ɒ��������̂��肩�ł͂���܂��A���̕��������łȂ���̕��͂����Ղ�Ɖ̂����Ƃ��ł��Ă����̂����m��܂���B

���y�����A���Ԃ�ق�̏����̂��������Ŏ���ۂ��܂������قȂ����肷��̂ŁA��̉����Ă���̂��A�����ǂ��ĉ����ǂ��Ȃ��̂��A�킩��Ȃ��Ƃ����킩��Ȃ��ł��ˁB�Ⴆ�A�ׂňꏏ�ɒ����Ă����Ȃ͂���Ȋ����ł͂Ȃ������悤�ł����E�E�B�ł��A�܂��A�����������t���鎞���A�i�悭�킩��Ȃ����Ƃ����m���Ă��Ă��j���ǂ͎��������̎��Ɋ��������Ƃ���ɂ��邵���Ȃ���ł��傤�ˁB���y�̐�ΓI��Ƃ������̂͋��炭�Ȃ���ł��傤�B�������ʔ�����Ȃ��ł��傤���@(^^�S

2010/6/16

�T�b�J�[�̃��[���h�J�b�v���n�܂�܂����ˁB�Ȃ������Ă���鎞�͂���ł��ˁB������Ɠ��{��\���������Ă��܂��܂���(^^�S

�ł��ŋ߂̘b��Ȃ�A����ρu�͂�Ԃ��v�ł��ˁB�M�҂�����Ȏd���ɏA�����������Ȃ��B���āE�E

��N�b��ɂȂ���PC�I�[�f�B�Ifan��No,2�����N4���ɏo�Ă�����ł��ˁB������ƋC�ɂȂ��Ďs����T���܂����������炸�A���X�̍ɂ��l�b�g�Œ��ׂāA�ׂ̎s�܂ŋA��̂��łɉ����ł����o�����܂����B���̂���ł͂Ȃ������̂Œ������Ɨ����ǂ݂��Ă�����ł����A����ɂ��̋C�ɂȂ��Ă��āA����ϔ������Ⴂ�܂����i�j�Bmook�{�ł�����A�L���ł������͍L���̂悤�ł��܂�M�p�ł��Ȃ��̂ł����A����ł����\�M�҂��m��Ȃ����ƂȂǍڂ��Ă���̂ŁA�����ǂ݂őS���o���Ă��܂���ʂł͂���܂���ł���(^^�S

�i�ȉ��̕��͂ɂ��ẮA6��21���t���ł��l�т����Ă��܂��B��ɏC���������Ǝv���܂����A�Ȃ�䂫���킩��Ȃ��Ȃ�̂ŁA���͂܂����̂܂܂ɂ��Ă��܂��B6/22�j

�E�J�[�l���X�g���[�~���O�Ƃ�����

�}�C�N���\�t�g�̕���WASAPI�̘b��8P�ɓn���čڂ��Ă��܂����B�r�����[�h��E�߂Ă��܂����B

�u�{�i�I��PC�I�[�f�B�I�Ɏ��g�݂����l�̂��߂̃x�[�V�b�N�}�j���A���v�ł�ASIO�����Љ�Ă��܂���ł����B�����A�I�[�f�B�I�Ƃ�������ɂ͔����Ēʂ�Ȃ��ƍl����M�҂ɂ́AASIO���P�ɉ����悭�����i�Ƃ��Ă݈̂����Ă���̂��C�ɓ���܂���ł���(^^;;

�E�����݂ǂ���

���́u�{�i�I��PC�I�[�f�B�I�Ɏ��g�݂����l�̂��߂̃x�[�V�b�N�}�j���A���v�͂����݂ǂ��낪���\����悤�ł��B���Ȃ���Ղȕ��͂ł��{�ɂȂ��Ă��܂��ȂƎv���܂����B�����đ��R�̐Ƃ��ׂ��ł��傤��(^^;;

����������܂��ƁA�n�[�h�҂̍Ō�A�d���ɂ��Ăł��B�}�j�A���g����@�Ƃ���PC�d�������j�A�d���ɂ���b���o�Ă��܂��B���Ȃ̂́A�R�[�Z����e�N�V�I�̓d���������邾���ŁA��͉��������ĂȂ����Ƃł��B�Љ���ɒ��r���[�ŁA���ےm���͊F���ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��܂��B�댯�����l����ƁA���[���ł��o�������Ǝv�����炢�ł��B

�EOS�̔�r�����Ă܂���

�M�҂ɂƂ��Ă͒��������Ƃ�����܂��A�I�[�f�B�I�]�_�Ƃ�OS���Ƃ̔�]�����Ă���̂́A�i����Ȏ���ɂȂ���������E�E�j�ƁA�����Ⴄ�悤�ȂȂs�v�c�Ȋ����ł���(^^;;

�EDSD�f�B�X�N�쐬

�w��������������������̂����̋L���ł����i�j�B�M�҂̂Ƃ���ɂ͍Đ������A�쐬���邽�߂̃\�t�g�i�R���O��MR�V���[�Y�ɕt�����Ă���AudioGate�Ƃ������Ƃ炵���ł��j������܂��ADVD-R���f�B�A�ɍ쐬�ł���̂Ȃ炢�����Ă݂����Ȃ��A��(^^�S

�v���Ԃ�ɃI�[�f�B�I�W�̖{����������ǂ�A�ȂW�g�W�g�l�`�l�`�B���͌ЂȋC�����āA�Z�p�n�G���̃T�b�p�������D�܂����v���܂����i�j�B

2010/6/10

�i���Ԃ���Ȃ��Ǝv���܂����@^^;;�j�Ɨ������o�b�e���[���g���ăJ�[�X�e���ׂĂ��h���C�u���Ă��܂��A�Ƃ����\�z���̂ċ������킯�ł͂Ȃ������̂ŁA���W�I�ʂ̉��ʂł����Ă����ԂŃA���y�A�𑪂��Ă݂܂����B�w�b�h���j�b�g�i�̖{�̂Ƃ͕�➑̂̓d�����j�̓v���X��0.6A�ł������A�}�C�i�X���͂Ȃ��0.004A��������܂���ł����B�A���v�͂��ꂼ��0.2A/0.07A�ł����B�w�b�h���j�b�g���A���v�����Ȃ��̂́A�����������A���v�̂ł��傤(^^;;�@�w�b�h���j�b�g�̃}�C�i�X���͂قƂ��➑̂���{�f�B�ɗ���Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B�A���v�̓{�f�B�[�ɐڐG���Ă��܂��A���Ȃ�̕�����RCA�P�[�u������w�b�h���j�b�g���o�R���ă{�f�B�ɗ���Ă���Ǝv���܂��B

�Ƃ����悤�ȁA�܂������͂�����킩���Ă��܂����̂ŁA�ǂ��������̂��Ǝv���Ă��܂�(^^;;�@�}�C�i�X�����o�b���ɂ��邱�Ƃł�����x���P�����Ƃ͎v���܂����A���S�Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��ł��傤�B�w�b�h���j�b�g��������t�����̉��P���l�����܂����A�����Ȃ�ƁA�{���ɁA�Ɨ������o�b�e���[�����������Ȃ�܂��i�j�B�܂��A�����_�ł͂��܂������Ƃ��l�����A�Ƃ肠�����o�b���ŗl�q�����܂��傤���B�����ȃJ�[�I�[�f�B�I�@��ł�➑̂���{�f�B�ɗ���铯���悤�ȍ\���ł��傤���˂��B

2010/6/9

�g������͗ǂ�����܂���B�I�Ȃɋ�J���܂��B�{�̂ł͋Ȃ����ɑI������݂̂ł��B�����R���Ńt�H���_�[�Ԃ̈ړ����\�ɂȂ�܂����A�t�H���_�[������u�����\������Ȃ����A�\�������ǂ������������悤�ł��i�Ȃɂ��\�����Ԃ��Z���̂ł܂��悭�킩��Ȃ��@^^;;�j�B���������{��\���͂ł��܂��A�����������Ă��܂��B�t�H���_�[���ƃt�@�C�����̏��ɕ\�������̂��~���ł��傤���i�j�B�t�H���_�[�̊K�w�����͎����Ă��܂��A����ȏ�ԂŊK�w����������ڎw���Ȃɂ��ǂ���̂ɂ����ԋ�J�������ł��B���l�ɁA���܂��e�ʂ�SD(SDHC)�J�[�h���g��Ȃ��ق����ǂ������ł��B�ǂ��܂ōĐ��������Ȃ�Ċo���Ă��܂���̂ŁA�d�������邽�тɋȂ�I�ԕK�v������܂��i���̂܂܂ɂ��Ă����A�ŏ�����Đ����܂����ǁE�E�j�B�t���Ƀo�b�N���C�g���Ȃ��̂Ŗ�Ԃ͂�����ƍ���܂����A�����ɂ͂����̂�������܂���B�ȂǁB

2010/6/7

�����̖��͉��t�ǂŁA�h�����X���������ɂ܂�����̂͌��炵���A�t�B�i�[���߂��܂Œ@���Ă����B����̏o�Ԃ͑����Ȃ��������A�w�������Ď肪�����������A�_���X���ƂĂ��f�����i�e�o�J�H�@^^;;�j�B

�}�����o���Ŋy��̎t���̓~���[�W�J���������ς邱�Ƃ͏o���܂���ł����B�A���Ղł̋��������������Ő���������A�R�J���i�P�T���N�L�O�R���T�[�g�o���ŖZ��������ł��B�c��2�����ł����A���߂��̕��A��낵���B�R�J���i���������A���\�����Ă���݂����ł��ˁB

2010/6/4

�����ċ������B�^�C�g���̂悤�ɁA�܂�œV���̂悤�Ȗ��邭�D�������Y���B�v�킸�A�u����A����̑Ŋy���U�̐l�ɒ����������ˁv�ƌ����Ă��܂���(^^�S�@��t�@���ł͂���̂����A���傤��LP����CD�ɕς邠����Ȃ̂Œ����R�炵�Ă��܂����炵���B�M�҂͂��܂�̂̉��y���Ȃ��l�Ȃ̂����A���炭�����ՂɂȂ肻�����B�Ȃ��������}�X�^�[�Ղ������Ȃ��B

2010/6/3

2010/5/29

����ӂ�ȂƂ��������܂����A������R�́A��G�c�ɂ͈ȉ��̂悤�ɂȂ�悤�ł��B

�}���K�� > �A���J�� > �j�b�P�����f > ���~�d�r > �j�b�J�h

�������A�j�b�P�����f���ŋ߂�eneloop�̂悤�ɔ����Ă����g���鎩�ȕ��d�����Ȃ��^�C�v���嗬�ɂȂ��Ă��Ă��܂����A�A���J���ł�panasonic�̃I�L�V���C�h�̓~�j�l��������[���ł͎g���Ȃ������炵���i���Ԃ��d�������o���遁������R�����Ȃ��H�j�ł�����A�����W�������̒��ł����낢�날�邱�Ƃ��z������܂��B������R�̑���ł͂���܂��A�Ȃ�Ȃ�A�A���J���d�r���\�]���������ǂ����B���̓d�r�֘A�e�X�g���Ȃ��Ȃ��ʔ��������ł��B

���q���~�j4�������Ă������͐e���n�}�b�Ă����̂ŁA�j�b�J�h��10�{���炢���g���܂킵�Ă��܂��������ł͂��ׂĎg�p�s�\�ɂȂ��Ă��܂����A���������Ă��܂���ˁB

�u�������K���[�W�v����́u�𗬒�d�������œd�r�̓�����R���v���Ă݂�v������ƁA�d�r�̏�Ԃ����Ȃ�e������悤�ł��B

�g�т���v���[���[�̗ނŊ��d�r���g�����̂́A(�����ȓd�����ɖ��Ȃ���j�A���J�����eneloop�Ȃǂ̂ق����ǂ������ł��B

��ɍw�������A���J���d�r�̓�����R�𑪂��Ă݂܂����B���������@������̂ł����A�ȒP�Ȃ̂ŁA�d�������v����@�ɂ��܂����B150�I�[���i����148�I�[���j5W�̃Z�����g��R��p���Apanasonic�̐ԃp�i�i�Ƃ����炵���j��8�{�Z�b�g����Ė�12V�ɂȂ��Ă�̂��v��܂��B���ʁA2.7�I�[���ł����B

�Ԃ̓d���ɂ���R������܂��B���~�d�r�ɂ�������R������܂����A����������Ƒ傫�Ȓ�R�Ǝv����̂̓{�f�B�[�ł��B�d���i�̃}�C�i�X���̓{�f�B�[�ɗ��Ƃ���Ă��邾��������ł��B������v���Ă݂܂����B�G���W������d�������������܂ő҂��Ă���v��ƁA0.5�I�[���ł����B���~�d�r�Ɍv���0.1�I�[���ł����B�����Ƃ��A���̂�����͂��̌v���̌��E�t�߂Ȃ̂ł��܂萳�m�Ȓl�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B�Ⴂ������R���v��ɂ́A�ʂ̕��@���̂�K�v�����肻���ł�(^^;;

�ŁA�o�b���������Ē����Ă݂܂����B�{�i�I�ȃo�b���ł͂Ȃ��A�u�[�X�^�[�P�[�u�����ԊO��������ȒP�Ȃ��̂ł��B�����QA-550�̓d���ɂ��܂��B�w�b�h���j�b�g��A���v�͏]���ʂ�ł��B�q���[�Y�����ɂ����̂Ŋ댯�ł����A�v���}�C���ڐG���Ȃ��悤�Ɍ��d�Ɉ͂����݂܂���(^^;;

���͂��Ȃ�ǂ��Ȃ�܂����B���ɐc��������܂��đN���ɒ������܂��BCD-R�Ă���Burn-proof���~�߂����̂悤�ȁAPC-audio�ŃJ�[�l���~�L�T�[���o�C�p�X�������̂悤�ȁA�E�E�B����Ȃ�g�������ł��B

�d���ł�����f�l�H���͋C�����Ȃ�������܂��A�w�b�h���j�b�g���A���v���܂߁A��������Ȃ������ł��i�ł��A�ǂ������ӂ��ɂ�낤���Ȃ��@^^;;�j�B

���Ȃ�������̃u���O�ŁA�o�b�e���[�h���C�u�A���v���Љ�Ă��܂����B�^�C�~���O�lj߂��ł��i�j�B�V���R���o�b�e���[�˂��A�ӂނӂށB���̉Ƃ̃A���v�͓d���A�_�v�^�[���g���Ă��܂����ACD-R�Ă���PC��5V/12V��4A/1A�ł�����A�Ȃ�Ƃ��Ȃ肻���ł��B�[�d�̖��͂���܂����A200V��100V�Ƀ_�E�������肨���������g�d����������~�����Ⴛ���ł��ˁB

2010/5/24

�v���Ԃ�̃J���I�P�ł�����ƉS���������悤�ł��B�����ŏ�@���ɂȂ��Ē��q�ɏ�肷������̌���݂����Ȃ��̂��Y���Ă��A���j����ӑĂɉ߂����܂����B

�����������A����͖Y��܂���ł����B��肩���ɂȂ��Ă����ASD�g���| QA-550 �p�̒�d�����ł��BQA-550�̃}�j���A���ɂ͓��͂�9-12V�͈̔͂ƂȂ��Ă��܂��B�e�X�^�[�ő����Ă݂�ƁA�ԂŃG���W���������Ȃ�����12V���ł����A�������14V��ł����BQA-550�̓����Ƀ��M�����[�^�[�������Ă���Ƃ͂����A���������͈͓��ɉ����Ă������Ƃɂ��܂����B������HLED�d���̒�d�����������Ƃ��܂��B��{�`�́A�u�V���v���Ȉ��艻�d��������v�ł��Љ���Ⴆ���̂悤��NFB���Ȃ��^�C�v�ł��B�i���̃^�C�v��FET�ł͂ǂ�����H�j�BLED�ȊO�͗]���Ă����p�[�c�ō��܂����B�o�̓g�����W�X�^�͒��d�͗p���g���Ă��܂��B�v�Z�ɂ��q�[�g�V���N�܂ł͕K�v����܂���B9.4V�ɂȂ�܂����B

�ŁA���҂��Ă����̂ł����A�ǂ��������Ⴆ�܂���B�ƂŒ������悤�Ȑ��ݐ�����������Ȃ���ł��B�ƂŒ�]���������A���J�����d�r�Ƃ��܂�Ⴂ�܂���B����Ȃ�A�f���v���P�[�^�[�ŃR�s�[�����ق����悢�ł��B�ǂ����ȒP�ɂ͂����Ȃ��悤�ł�(^^;;

���������Ƃł��m�F���Ă݂܂����B������ł́A�R�s�[����CD-R�Ɠ�������⏟���Ă���悤�Ɏv���܂��B��������ł��܂��B�Ȃ�Ƃ����̉����ԂɎ������߂Ȃ����̂ł��傤���H�i���܂̂Ƃ���A�L�����N�^�[�I�ɂ�CD-R�̂ق����D�݂ł��@^^;;�j�@

�M�҂̊��ɓ����������āA�قƂ�ǂ̕��ɂ͖��Ӗ��ł��傤���A�ȉ��̃|�C���g���l���Ă݂܂����B

�E�o�b���ɂ���i�P�[�u���܂Ŕ������̂ɁA�͂��Ă݂���d�������̂��S�O�����܂܂ɂȂ��Ă���j�B

�E���ڑ����R�A�L�V�����ɃJ�[�X�e����������i��p���P�[�u���̕ϊ������������悤�ȋC������j�B

�EQA-550������3�[�q���M�����[�^�[��p�~���āA�O���Ńf�B�X�N���[�g�Œ�d�������쐬����B

�E���̓d�r�������B

�E������QA-550����߂āADEH-P01��iPod���w�����Ă��܂��i���j

�E�������J�[�X�e�iDRX9255�j��DAC�̂����ɁA�O�t��DAC���w�����Ă��܂��i�唚�j

�M�҂ɂ̓X�L�����s�����Ă�����̂��A������������̂��B�@���āA�ǂ����܂��傤���E�E(^^�S

2010/5/17

�Ƃ̑O�̔��������X�R�b�v�Ō@��N�����܂����B���^�g���N�^�[��L�ł͌@��N�����[��������ł��B��������e�ɔC���Ă����̂ʼn��N�Ԃ肩�ō�Ƃ��܂����B���Ȃ���o�܂����B�傫��������܂����B�����[���Ƃ���̑傫���͎�菜���̂���߂܂����B���X�A�����ɂ͉Ƃ������Ă���A��̂����Ւn�Ɏg���Ă��܂��B�����[���@��ƌł��y������邵�A�l�����R���N���[�g�Ōł߂��Ă��邵�A�����߂���N����������Ă��邵�A������ǂ����ɂ���̂͂��Ȃ������Ɏv���Ă��܂����i�j�B

�����A�i���O�e�X�^�[�Œ��Ɍv������ASD�g���| QA-550 �̏���d����115mA�ł����B����Ȃ�d�r�ł����������������̂ŁA�A���J�����d�r8�{�Ŏ����Ă݂܂����i10���Ԃ��炢���������Ȃ��悤�ȋC�����܂����A�ȒP�ň����̂ŁE�E�j�B12.9V����܂����B�Ђǂ������̓d���R���݂����H�ɉ������T�b�Ƃ��Ă��܂��B����Ȃ�A����d���̂ق����}�V�ł��B�Ԃł��܂��͕��ʂɓd�����Ƃ�ق�������ł��傤���B�[�d�d�r�����������������Ƃ���ł����A�����ɂ͂�����ƍ����悤�ȁE�E�B

����d�����q���ŁA�Ƃ�PC-Audio�Ɣ�r���Ă݂܂����B�o���Ƃ�S/PDIF�o�͂܂łŁA��̓z�[���I�[�f�B�I�ɔC���܂��B�����Ƃ��A[�}�U�{] ASUS CUBX [CPU] P3-500E [�T�E���h�J�[�h] ���l�u�� CMI8738-6CHLP [OS] GeeXbox1.0 �ł�����A���ʂ�PC-Audio�Ƃ͂�����ƁH�قȂ�܂��B�������ʁA���ɃN���A�ł��B�܂��ɁA�p�\�R���Ɛ�p�@�̈Ⴂ�ł��傤�B�o�C�i���͓����ł����A���ꂾ�������Ⴆ�i�{���ɁI�j�N�ł��Ⴂ���킩��Ǝv���܂��B�ȑO�g�p����iHP120��S/PDIF�o�͂Ƃ͉_�D�̍��ł��B�����A���̃o�����X�����܂�����������A�N���A�����ă~�L�V���O�̑e�������߂��Ă��܂��悤�ȋC�������ł���ˁB���ꂩ��̃G�[�W���O�ƃ`���[�j���O����ł��傤���i�j�B

2010/5/15

SD�g���|�@QA-550�@�ɕt�����Ă���9V�̂͂���SW�d���A�_�v�^�[�̏o�͂�9.73V������܂����B�������Ƃ��������Ȃ肢�������Ȃ���ł��B�}�j���A���ɂ�9-12V�ƂȂ��Ă��܂����A�����̃��M�����[�^�[�ň��艻���Ă���悤�ł��B

�悤�₭�d�������グ�āA�܂����炭�g���Ă��Ȃ������d�q�H���Ə�������������Ă���A�����Ă����d���R�l�N�^�[�i���a2.1�A�O�a5.5�j�ɓd���̑������܂����B����i��CD-R��12V�Ŏg���Ă��鎩��d���Ɍq���܂��B�����Ă�10V�ɂ����Ȃ�܂���ł������A����Œ����Ă݂܂����B�������ɕt����SW�d���A�_�v�^�[�ɂ������V���L�V���L���͂���܂���B������ƃN�[���Ȋ������܂����A�Ȃ��Ȃ��ǂ��ł��ˁB�s��CD2�������i�����Q�Ȃ���@^^;;�j�����Ă��܂��܂����B

����Ŏg�p�d���l���v��̂������̖ړI�ł������A�N�����v�^�C�v�̈����ł́A0.1�`0.2A���炢�Ƃ͂킩���Ă����艺���t�߂Ȃ̂ł��܂����M�p�ł��܂���B����������Ƃ���Ă݂܂��B�Ԃł͂ł���Γd�r�쓮�A�Ǝv���Ă����̂ł����A�������ۂ��ł��ˁB

2010/5/11

TV�œ��i�p�����u���̗���ɐg��C���v���̂��Ă��܂����B�����C�ɓ������݂����������̂ŁA�I���W�i���̃e���T�E�e����TSUTAYA�����Ă��܂����i���i�`�̉̂͂��܂�D������Ȃ��̂ŁE�E�B�����O���Ă��܂���ł��B�j�Ƃ��낪�A���ɒ������Ă����܂蔽��������܂���B����N�Ƃ����A�W�A�̑�X�^�[�������ƌ����Ă������ς�ł��B�e�̗E�ݑ����������Ȃ��@(^^;;

�ԗp�ɁAACARAD�̃f���v���P�[�^�[�ŁAPremium2��4�{���A2�{���APX-W1610TA�̓����A��3�����Ă��܂����B���f�B�A��C1 ave��1.2��32�{���ł��BPremium2��4�{��������Ȃ�ɗǂ��ł����A��͂�1610TA�ɂ͓G���܂���B�ׂ������͓��ӂł����y�̐������S�R�Ⴂ�܂��B�{�f�B���Ⴄ�Ƃ����ׂ��ł��傤���B�̂̂悤�Ɍ������ꂽ��j�͂��������ǂ��Ȃ��Ă��܂��̂��낤�Ǝv�킹��悤�ȉ��߂�����������܂��B����ōł�����ȑI����Premium2�ł����APremium2�����m��Ȃ����ɂ́A���А̂̃h���C�u���m���ė~�����Ǝv���������̍��ł��B

��������Ɩ��͂�͂胁�f�B�A�ŁA�Â��h���C�u�i��CD���R�[�_�[�j�ł���r�I���S���Ďg����32�{�����f�B�A���̂��Ǝv���܂����A�X���f�B�A����ł͌v���d���̌X���������A32�{�����f�B�A�̕i���ቺ�͂��܂�d�v������Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂��E�E�i���ɒ��߁H�j�B

2010/5/10

�A�x�O�ɕ��͑މ@���܂����B�Ƃ̒��ł͋�C���̎_�f��Z�k���鐘���u���@���A�O�o���͎_�f�{���x���g���܂��B�`���[�u�ȂǏ��Օi���ׂč��݂ŕa�@����݂��o����A���Ǝ҂������e���s���܂��B�l�X�Ȏ_�f�{���x������悤�ł����A�Ƃɂ���ė����{���x�͏d�����A�T�ɒu���Ă��ז��ɂȂ邵�A����łȂɂ���Ƃ�����͖̂����Ƃ������̂ł��傤�B�������G�Ɍ̏������Ă��܂��̂ŁA���͉Ƃ̑O�����ō��A�x���Ɏ����T�|�[�g����A�Ƃ����̐��ɂȂ肻���ł��B���ہA���^�̃g���N�^�[�œy���N��������A�A�����c�̎����ȂǁA�������N�����Ă��Ȃ�������Ƃ����J�ȁH�w���̉��Ɏn�܂��Ă��܂��B

���N��Ԃ�m��̂��厖���Ǝv���܂����̂ŁA�p���X�I�L�V���[�^�[�Ƃ��������_�f�Z�x�������w�����܂����B�a�@�Ŏw�ɋ���ő��肷��A���ł��B�S���̃O���t���o��^�C�v�ɂ��܂����B��������97�`99%���o�Ă��܂����A����86�`94%���x�ɂȂ��Ă��܂��B�S������⑁���A������Ǝア�悤�ł��B�����A���N�i�����Ă��������ƔN��������Ă��A�߂̏�Ԃ������đ��肪����������m��܂���B��t�����v�w���l�q�����ɂ���ė��܂����B

SD�g���|�@QA-550�͂��ꂩ��قƂ�ǐi��ł��܂���B�ԂŎg���ɂ́A�d���ƃf�W�^���ڑ����Ȃ�Ƃ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂ł����A�d���p��DC�W���b�N�����A���P�[�u���̕ϊ��R�l�N�^�[�𒍕������A���x�ł��B���D���Ă��瓞������܂ł����������������A�Ȃ����܂����C��������オ���Ă��܂���B�ׂɋ}�����Ƃ��Ȃ��̂ŁA����Ȏ��͂��̂܂܂̂�ׂ��Ɖ߂����܂��傤��(^^�S

�A�x�͋x�݂̂��肠�������Ȃ������̂ŁA���s�ɓ��A�肵�������ł����B�������͎Q���Ől�̏a���N���Ă����قǂ̍��G�Ԃ�ł������A���m���ƍ��䎛�ł͂������ł��܂����B�A��͏a������āA��ʓ�����ŋA��܂����B

2010/4/30

���������āA�ő�̎��n��9���ɍs�����z�������̃R���T�[�g�̃p���t���Q�b�g�������Ƃ����m��܂���i�j�B���̑O�������������������Ă����悤�ɁA�}�����o�̐��k�ł����郍�V�A�̒j�����s�A�m���t�ɏ]���Ă̊M���H�ł��B���x���^���S���ۉ��y�R���N�[���ŗD���������Ƃ�����A����Ƀs�A�\����̂̑I�ȂɂȂ��Ă���悤�ł��B�̋��̓��k��2��̃R���T�[�g�͂�����̂́A�����ł͋��s��1���A�Ƃ����̂����������Ȃ��悤�ȁE�E�B

2010/4/27

���̕t���Y���ɕ��a�@�ɑ�������̓��j���A�����߂čȂƌy���E�H�[�L���O�B���O�ɒ��ׂĂȂ��̂ŁA���������������B�Ƃ�������B���d���͂܂��c���Ă��邵�A����������܂��Ԃ����Ă����B�X�͐V�Ƃ����ɂ͂܂�������Ƒ����A�S�̂ɗt���c���B�t���ς̂���������ԁB�R�ɑ����V����������A�W�]��܂œo��B�������Ɍ����炵���ǂ��B�x���`�ɍ����ăf�R�|����2�l�ŕ�����B�t���}�������Ƃ���ɑ������삪�A�_�ЂƂȂ���̂����ɍL�����Ă����B

������Ƌ����͂��邪���₩�ȓo��ɂȂ��Ă���悤�Ȃ̂ł��łɎR���܂ōs�����Ƃɂ����B�����o��n�߂Ă݂�ƁA���͎R���͂����Ɖ��ɂ���A�}�ȉӏ��������������ē�V�����B�y���E�H�[�L���O�̂��肪�A������Ƃ����R�o��ɂȂ����B�r���Ō͂��܂��ď�ɂ����B�R���͂���ɓW�]���ǂ������B

�����Ƃ������Ȃ��قǂ̊ȒP�������A�Ȃ����Ȃ����i�j�ɍ�������₵���������������B

2010/4/21

�i�����_��̑��̖{��Ȃ���ȁj�Ǝv���Ă�����A���i�̃p�\�R���̌���DVD�t���X�g���b�`�̖{���������B���܂���ɂ����Ă��Ȃ����Ȃ����̂��߂ɔ��������̂炵���B�����A�܂˂��Ƃ��n�߂Ă݂��B�X���g�����y�����A�Ȃ��̂̒��q���ǂ��悤�ȋC������B�����A�Ⴊ�L�x�ɂ��肷���āA�ǂ���ǂ̒��x�s������悢�̂��킩��Ȃ��B���܂ő������낤���i�j�B

�~�̊ԁA�g�����ċC�������ǂ��̂ł��x���ŐQ����ł��܂��A���ǐ����ȏA�Q���Ԃ�2���ȂǂƂ������������������Ȃ����߂āA�ŋ߂́A�u�ڎw��11���A�Q�i�ł����10���A�Q�j�v�^����W�J���Ă���i�j�B�̂��y���A�����ł������Ȃ��A�Ƃ����Ƃ��Â����Ȃ̂����A�x���܂Ŏc�Ƃł��Ȃ��A�ƂɋA��Ƃ����A�Q�i�̊��� ^^;;�j�A�Ȃ̂ŁA����͂���łǂ��������̂��Ƃ��v���B���āA���܂ő������낤���i�j�B

10�N�قǑO�A�n���V���C�X����낤�Ƃ��ĂЂǂ����s�������Ƃ�����A���܂��Ɏv���o���Ă͍Ȃɏ��Ă���B���܂ł�������̂����Ⴍ�Ȃ̂ŁA�v���Ԃ�ɗ����̂܂˂��Ƃ����Ă݂��B�ޗ����Ă��Ă�����낤�Ƃ������A�����ƂȂ�ƁA�u����������ق������S������v�Ƃ������R�ʼn���肳��Ă��܂����B

�ł͎d�����Ȃ��B���ԊO�H�ɁA����ׂ�������Ă݂��B���͂��邲���ȒP�ȃ^�C�v�ł���B������Ɗ����s���̂悤���������A�Ȃ��Ȃ����������A�Ȃɂ��D�]�������B���_��̌��ĂɁA���߂т��̏ݖ��A�Ƃ������ޗ��̂�����������Ȃ�(^^�S�@3���قnj�A����܂����ԊO�H�ɁA�T�o�̖��X�ς�������B���������Ȃ������̂Ń��C�����g�����B�����A���߂ĐH�ׂ��B�������݂Ă��Ȃ��Ă��܂������Ǝv�������A�Ȃ͔��������ƌ����Ă��ꂽ�B���āA���܂ő������낤���i�j�B

SD�g���|�́A�A�����̏�C�̍Ղ�Əd�Ȃ�����A�Ԉ�����d���A�_�v�^�[���t���ė����肵�ē������x��Ă���B�悤�₭�����������������A�Ȃ���CD�R�s�[��30���قǗ��܂ꂽ�B�@�͂āA�ǂ����悤��(^^;;

2010/4/13

��g�C���ɂƗ����������ӂ���ē|�ꂽ�B���X�A�O���K�ǂɎ��a������Ă���̂Ōy�����Ă������A����Ɍ���Ɗ炪�������Ă���B�т����肵�ĕa�@�ً̋}�O���ɘA�ꍞ�B���ׂ������点�Ă̋C�ǎx���ő̂̂��������ɕ��S���������Ă���Ƃ̂��ƁB���̂܂ܓ��@�B1�T�Ԃł����ԗǂ��Ȃ������A���Ȃ̂ŁA�C�����˂Ȃ�܂��B

XRCD��2�������Ă���B1���́A�uBEST AUDIOPHILE VOICES II�v�A����1���́A�}���I��́uMasterpiece�v�B�O�҂��̃e�X�g�Ɏg�������A�������y�����Ƃ���Ƃǂ�������߂Ȃ��B��͂�W�߂��C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��悤���B��҂͉��y���������ɏ�Œ����Ă���ƂƂĂ��K���ȋC�����B

���ꂩ��̉��y�}�̂̓l�b�g�z�M�ɂȂ�̂�������Ȃ����A���������ꍇ�R���Z�v�g�A���o���ȂǂƂ����T�O�͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂����낤����A�͂����Ē����C�ɂȂ邾�낤���H�@�C�y�Ƀl�b�g����̂��Ε֗����������A����Ȏ���ɂ͉��y�̕s�т��҂��Ă���̂��낤���H

2010/4/6

- ����2�炢�s�����Ǝv���Ă����R�X�L�[

- �_�˂ł�����JYC��10�N�ڃR���T�[�g

- �Ȃ̎Ԃ̃^�C������

- �Ƃ̑��ʂ̐�͂��̓P��

- ���̌y�g���b�N�p�̊ȈՎԌɑg�ݗ���

- �n����h�c�ōs�������̕c�ؐA��

- �n��̊F�ōs���ѓ��̑��a�|�����

2010/4/2

�Đ��̏�ʂ��J�[�X�e�ɗ���Ȃ����@������܂��B�f�W�^���v���[���[���g�����ƂɂȂ�܂��B

iPod�Ȃ��q�̂悤�Ƀf�W�^���ڑ��ł���@�킪����܂����A�����ɕs���Ȃ�Wadia��170i��ONKYO��ND-S1��DAC��g�ݍ��킹����Aaudio-technica��iPod��p�w�b�h�t�H���A���vAT-HA35i�Ƃ������@������܂��BDAC���ԗp���g���̂��ȒP�ł����A�A���v���X�w�b�h�Ɠ��l�ɂȂ��Ȃ��Ă��Ă���悤�ł��B�z�[���p�͎Ԃł͒u���ꏊ�ɍ���܂����A�d���̐S�z������܂��B�f�W�^�����͂̂���J�[�X�e�Ȃ�DAC�܂ŗv��܂��A��p�R�l�N�^�[�̏ꍇ���قƂ�ǂŐڑ��ɍ���܂����A�P�[�u���������ł��B�Ȃɂ��z�[���p�ł�����A�h�b�N�ɒu�������ł͕s���ł��B

�z�[���p��DAC�Ȃ���ACHORD �� Chordette GEM ��Bluetooth�Ή��̃f�W�^���v���[�����g�������ł��B����Ȃ�f�W�^���v���[���[�̑I�����������ԍL����܂��BCHORD�Ƃ����l�[���o�����[�Ɏ䂩��܂����A�d����AC�A�_�v�^�[�Ȃ̂ŎԂł������₷�����iV�͒m��܂��� ^^;;�j�ł��B�C�ɂȂ�̂́A���܂܂ł̃��[�X�y�b�N�H�����̂ĂȂ���Ȃ�Ȃ��ł��낤���Ƃł��i�ǂ݂ŁA�ǂ��܂ōS��K�v������̂����f�����Ȃ��ł����A�����Ȃ�����Ȃ����ŋC�y�ł����j�B

����Ȃ���ȂŁA�t�ɂȂ��Ă������A��͂�DEH-P01���w������̂��ǂ����ȁA�悵�������I�A�v��ʂƂ��납�班�����������������A�Ƃ��̋C�ɂȂ������ł����B�v�X�ɁA���Ȃ�������̃u���O��q�����܂����BSD�g���|�͂܂��܂��d�q�H��Ɋ��\�ȕ��̐��E���Ǝv���Ă����̂ł����A�����ł��Ȃ������ł��B�������t�I�N�ŗ��D�A�������ܓ����҂��ł��B���ʁADRX9255�̌����͂ɓ���Ďg������ł��B�ȑO�AiHP120�̌��o�͂͂���ł������A�͂āA����͂ǂ��ł��傤���H�@�����E�E�A���Ȃ�������ɂ��Ύg�����肪���Ȃ舫�����Ȃ̂ŁA�Ƒ��Ɏg�킹��͓̂�����ł��i�j�B

2010/3/31

Puppy4.11J�̃e�L�X�g���[�h�Ń��b�s���O�iWave-A�j��Web����5��iWave-B�j�A�̌�A2��Wave��

- �I�[�f�B�I�Ɍq���Œ���

�iGeeXboX1.0��S/PDIF�o�́A�T�E���h�{�[�h�͌��l�u��CMI8738-6CHLP�j

- CD-R�ɏĂ��ăJ�[�X�e�Œ���

�iPuppy Linux 4.11J�̃e�L�X�g���[�h�A�}�N�Z��12�{�����f�B�A��Premium2��2�{���������݁j

����ρA�ʏ��CD���AWave-A��Wave-B�̈Ⴂ���킩��₷���悤�ł��BWave-B�́AXRCD�̑傫�ȓ����ł����Ԃɂ���Ƃ��悤�Ȋ��������܂肠��܂���B

1�A�̊���������Ɨ��Ƃ��āAWindows2000���ŕ����Ă݂܂����B��Ȃ�܂����A�܂����������ł��܂����B2�A��������Ɨ��Ƃ��āA���z�U�d48�{�����f�B�A�iC1 ave 0.8�j��4�{���������݂��܂����B������͉����܂��Ă��܂��ĈႢ�͂킩��܂���ł����@(^^;;

�Ƃ��낪�A2�A��3����ɒ�������A��������������Ȃ��Ă��܂����B�O�̂��߂����ꖇ�Ă��Ă݂܂��������l�ł����B�Ă���CD-R�̌o���ω��͂킩���Ă��Ă����܂�C�ɂ����ɗ��܂������A��͂�ŗǂ̉����͑����Ȃ����Ă��Ƃł��ˁB

�܂����Ǝv���܂������A���������AHDD�ɕۑ�����1�A�̌o���ω����m�F���Ă݂܂����B���`��A�Ȃ��������������悤�Ɋ����Ă��܂��܂��B�͂��ł����ǂˁB

�o�C�i���������Ȃ特�������A�Ƃ����̂�������ʂ̏펯�ł����A���̂悤�Ȍo���Ƃ���ɑ���m�E�n�E�͂����炭�v���̕��͑�R�������Ȃ�Ȃ����Ǝv���܂��i����łȂ��ƁAXRCD��K2�e�N�m���W�[�Ȃ�ďo�Ă��Ȃ��ł���ˁj�B

���ǁA�R���e���c�ɂ���܂ł��Ȃ��Ƃ������ƂŁE�E(^^�S

�i�ł��A����XRCD�̃G���[���[�g����Premium2��C1 ave 1.1 �Ƃ��܂�ǂ��Ȃ���ł���ˁ@^^;;�j

2010/3/27

��������Ă��܂��܂����B�d���Ń_���{�[���̔������������낵�Ă������ɃO�L�b�Ƃ��܂����B�����͂܂�����قǂłȂ������̂ł����A�[���ɂȂ�Ə�Ȃ��ł͂ƂĂ������Ȃ��̂ɂȂ��Ă����̂ŁA�s�����肾�������ʖ�ɂ͂ƂĂ��s�����A����݂̐j���@�ցB���傤�ǍȂƖ������Ă����̂ŁA�ꏏ�ɋA��B���̌�A�Ζ����2���x��ōȂƐj���@�ʂ��B���傤�Ǐt�x�݂ɂȂ��čȂ������₷���Ȃ��Ă����̂��K���ł����B�R�X�L�[�Ƃ��v�X�ɍĊJ�����X���g���Ƃ��ŕ��S���������Ă�����ł��傤���E�E(^^;;�@�搶�ɂ��Α̂��₦�Ă���ƂȂ�₷�������ł��B���O�̍�Ƃł������A�v�X�ɗ₦�������������A����̃W�����p�[���H�D���Ă����Ηǂ��������ȁH�@���߂ɏ��u�����������A�ɂ݂ɔY�܂���邱�Ƃ͂��܂�Ȃ��܂܉����Ɍ������Ă��܂��B�������ăp�\�R�����łĂ�قǂɁi�j�B

Victor��K2�e�N�m���W�[���g����XRCD��p���āAWeb�����ɂ�鉹�̈Ⴂ�������Ă݂܂����B�Ȃ������Ȃ��Ă��܂����̂ŁA�ȒP�ȃR���e���c�Ɏd���Ă悤���Ǝv���܂��B�ߓ����Ɍ��J�H

2010/3/23

������ƋC�ɂȂ����̂��ACHORD �� Chordette GEM �ŁA�ԂɎ��������Bluetooth��iPhone��f�W�^���v���[���[�Ƒg�����Ă��ʔ������ȁA�Ƃ��B�A�i���O�ɂȂ��Ă���ł͒x���ł����A�ǂ̕�������Bluetooth�Ŕ���̂��m�肽���ł��ˁB

2010/3/22

�悤�₭�R�փX�L�[�ɍs���Ă��܂����B�y�j���͉����A���j���͑�r��A�Ƃ����\��ł�������A�y�j���̃T�[�r�X�o��U����āE�E�i�j�B�y�����n�C�L���O�̂��肪�A�����������Ȃ�������ł����A�܂��ĊJ��̍ŏ��͂���Ȃ��̂ł��傤��(^^�S

�����́A�r��͗l�̒��A�ԌɂŃ^�C�����m�[�}���Ɍ������������ł̂�ׂ��ƁH�߂����܂����B�O���̓o�肪���\�����Ă���悤�ł��B�X�L�[�𗚂��Ă���̂ŋx�݂����Ƃ���ŋx�߂Ȃ����A�Ȃ�ł��Ȃ��悤�ȂƂ���œ��肫�ꂸ�ɃR�P�邵�B�����l�ɂ��Ԃ����ςȂ����������悤�ł��B�u���ɂ̃X���g�������v�ƍȂɌ����Ă��܂��B�͂āA���Ɖ��N���炢�����邱�Ƃ��ł���ł��傤���B

2010/3/17

�v���Ԃ�ɓy�j�������S�x���ɂ��܂����B�������N���R�X�L�[�����Ă��܂���ł������A���낻��ĊJ�������Ə������[�����đ҂������͉J�ł����B�D�]���邱�Ƃ͂킩���Ă����̂ŏ��X�̉J�Ȃ猈�s�������ł������\�z��葽�������ł��ˁB�̂�т�Ɗy���݂����R�ɂ͐h���v���܂����B����ƂĐ���オ�����C�����̂���ɍ������̂ŁA�Ƃ肠�����o�R���̐�̏�Ԃ����Ă��邱�Ƃɂ��܂����i�X�L�[��ɂ��s���Ă��Ȃ��̂ŁA�R�̐�̏�Ԃ��킩��Ȃ� ^^;;�j1���Ԃقǂœ����B������������̍���n�т��������āA�܂�2�T�Ԃقǂ͑��v�Ƃ݂܂����i�{�����ȁH�j�B

���ꂾ���ł͎��Ԃ��]�����̂ŁA���łɉ����Z�܂ő���L���ĐΓO���ցB���R�����_�Љ��̗ѓ��̏�Ԃ��m�F�B������̐�͂����Ƒ��������ł��ˁB�ѓ������Ⴓ��Ă��ĎԂ��ʂ��̂��ӊO�ł����B��������Ă��܂��܂������A2m�قǂ̐�ǂ������Η����������Ă��܂��̂������Ă��܂�������A100m�قǐi�Ƃ���ň����Ԃ��܂����B�Ƃɂ�14�������B

�����j���B���̎�҉��t��B���Ɣ��t�̐搶��JR�ŁA�e2�l�͎ԂŁA�s���\��ł������A�Ƃ�ł��Ȃ����ƂɁE�E�B

�w�Ő搶�ɏo��ƁA�u�X�e�[�W�ߑ���Y�ꂿ���������A���JR�ōs���܂��v�Ƃ̂��ƁB�u�����A���̕��Ō��\�ł���B����Ȃɂ��C�ɂȂ��炸�B�v�搶�̌��ӂ͌ł��悤�ŁA���ǎ��ɋA�邱�ƂɂȂ�܂����B����l�ōs�����ƂɂȂ����̂ŁA�u�s�������`�v�Ȃǂƌ����Ă��܂������A���D���̑O�܂ŗ��āE�E�@�@�u����A�����̉������I�H�v�E�E�E�E�E�E�@�@�@�@�`�P�b�g���ƂɖY��Ă����̂ł����i�唚�j�B

�e���Ԃōs���̂͌o��ߌ��̂��߁A���炪JR�ōs���̂̓R���f�B�V������ۂ��߂ł������A�����Ȃ����Ȃ��Ƃ������Ă����܂���B���ǁA�����Ԃōs�����ƂɂȂ�܂����B���t�\���1���ԂقǑO�ɂȂ�Ƃ������B���t�̐搶�͂��̌�30���قǂ��ē����B�w�܂Ō}���ɍs���܂����B

�Q�����������ɁA���t�͂Ȃ��Ȃ��ǂ������ł��B�����������Ԃ͐��y�̐������������̂�����A�����Â炪�����Ă��Ă���悤�ł��B�����A�Ō�͉����O�����܂I������̂ŁA�{�l�͂����ԉ����ł��܂����B

2010/3/10

�����ē����������݂����Ă݂܂����B����킵���Ă��݂܂��A�����2�{���Ə������ޏ��Ԃ��t�ɂȂ��Ă��܂��B(0-15��)�t���C�z�C�[���A(15-30��)�m�[�}���A(30-45��)�t���C�z�C�[���A(45-60��)�m�[�}���A�ł��B������t���C�z�C�[����Jitter�͈��肵�܂����ABeta�͖킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B��͂葪���1������_���ł��ˁ@(^^;;

2010/3/9

�t���C�z�C�[���̂ق���Jitter�͈��肵�Ă���悤�ł����ABeta�������Ȃ��Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ�������̂ł��ˁi�j�B

2010/3/8

- 1�A�Z���^�[�L���b�v�Ɏ������Ď��͂��������Ă݂�

- �u���������������̂ŁA��]���オ��ƒe�������܂���(^^;;�@�����悢���t�����@���l�Ă���K�v�����肻���ł��B

- 2�ACD-R���f�B�A�ɔ����S�����ڂ��Ă݂�

- DIY�X�Ŕ�����0.5mm���̃S�����~�ɐ蒆�S�����āACD-R���f�B�A�ɍڂ��܂����B

���ʁA���Ȃ��݂̃S���̌��ʂł��B�����Â��Ȃ蒆�`�ቹ���o�Ă��܂��B�r���c�L���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B�D�ޕ�������������ł��傤�ˁB�I�[�f�B�I�A�N�Z�T���[�ɂ������������ނ͂���̂ŁA�K�ɑI�ׂΌ��ʂ����邩���m��܂���ˁB - 3�A�Z���^�[�L���b�v��CD-R���f�B�A��\��t���ăt���C�z�C�[�����ʂ�_��

- �Ă�CD-R�Ƃ͕ʂɃt���C�z�C�[���p�̃��f�B�A���Z���^�[�L���b�v�̏㑤�ɗ��ʃe�[�v�œ\��t���܂��B�Z�b�g����ƁAHDD��2���v���b�^�[�݂����ȊO�ςł��B

���s����820T�����ɐL�тăs���~�b�h�o�����X�ɂȂ�܂��B���ΓI�ɍ��悪���ƂȂ����Ȃ�܂��B���̒��g�܂ł͂܂����f�����܂���B�����A���m�ɃZ���^�[���o���̂�����A�{���Ƀt���C�z�C�[�����ʂȂ̂��A��]�̎ז��ɂȂ��Ă��Ȃ����A�^��ł͂���܂��B - 4�A�X�s���h�����[�^�[�`���b�N���Ƀe�B�b�V����킹�Ă݂�

- ���f�B�A���t���������ł��������肵�Ȃ����ƍl��������̍�ł��B

�s���~�b�h�܂ōs���܂��A���͂�����Ƃ���3�̂悤�ȌX���ł��B���A�܂��ǂ��Ƃ������Ƃ������Ȃ��ł��ˁB

2010/3/6

���܂���ł����A�����ǂ��A���y���ɂ������ȃ��x��������ȁA�ƋC�Â��܂����i����Ȃ̂����ƑO�ɋC�Â���A���āA�C�Â��Ă��Ǝv����ł����A����������Ė��m�ɂȂ����Ƃ������E�E ^^;;�j�B���s�̂Ȃ͂��Ԃ�Ȃǂ̕\�ʓI�ȕ����Ŏ~�߂邱�Ƃ������A�o�b�n�ȂɂȂ�Ƃ����Ɛ[���A���Ă��ƂɂȂ�܂����ˁB����ɑi�������鉹�y�A�S�ɑi�������鉹�y�A�����č��ɑi�������鉹�y�A�Ƃ��ꂼ��l�̊����ł��~�߂�ꏊ���Ⴄ���Ă��Ƃł���ˁB�����āu�ǂ������`�v�ł��A�ǂ��������g���Ⴄ�킯�ł��ˁB