2017/12/27

今更の話題ではあるのだが、CD-DAで追記の話である。もちろん、追記できる状態では再生できないのであまり必要性のない機能だ。普通はDAOで一気に書き込んでしまうが、追記の場合は、TAOでかつセッションを閉じない。そして、最後にセッションとCDをクローズする。

CDレコーダーではこれが当たり前だが、PCではDAOが普通で、追記できるソフトも今ではほぼ無くなっている。追記できても2ndセッションが多く、CDPは普通1stセッションしか認識しないので2ndセッションの曲は再生できない。1stセッションに追記可能なソフトでも設定がわかりづらいのがほとんどで、筆者が知る限りわかりやすいのはWinCDRだけだった(CDRWINではない。念のため 笑)。

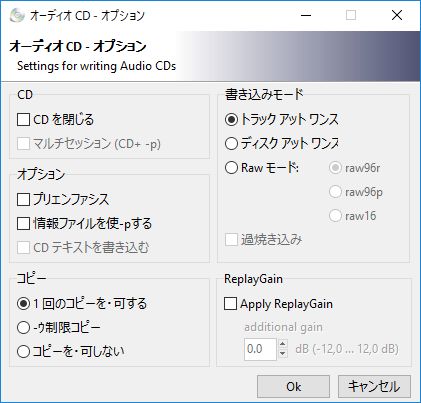

さて、このソフト。名前からわかるように筆者おなじみのLinuxなどでは標準的な(そして諸事情でCDRKITに後を譲った?)Windows用のCDRTOOLSとそのフロントエンドである。例に漏れず、設定が非常にわかり難いが、CD-DAの追記可能なのを確認した。もちろんフロントエンドでなくて直接コマンドを叩いても可能だが、このほうが使いやすい。

さて、このソフト。名前からわかるように筆者おなじみのLinuxなどでは標準的な(そして諸事情でCDRKITに後を譲った?)Windows用のCDRTOOLSとそのフロントエンドである。例に漏れず、設定が非常にわかり難いが、CD-DAの追記可能なのを確認した。もちろんフロントエンドでなくて直接コマンドを叩いても可能だが、このほうが使いやすい。

・追記可能

[CDを閉じる]を外す

[マルチセッション]を外す

[トラックアットワンス]

[無制限コピー]にチェック?

・ラスト

[CDを閉じる]にチェック

[トラックアットワンス]

それにしても用語がよくわからない。、[CDを閉じる]と[マルチ]にチェックしてDAOで焼くと次に2ndセッションに追記できたりする。[CDを閉じる]はセッションクローズなのか??

わかり難いという欠点はあるものの、今時珍しいCD-DAで簡単に追記できるソフトなので紹介してみたのだった(笑)。

2017/12/25

例年通り娘が通っている教会のクリスマスコンサートに出かけた。3時間ほどかかるので無理かと思ったが、なんとかギリギリで間に合った。娘は例の賛美歌を歌う二人組で登場してカホンとマラカスで前奏をやってから歌った。なんかいままでと毛色が違う歌だった(教会音楽と言うより、流行歌みたいな)。最後はその相棒の〇〇〇ちゃんが作曲したミニマル・ミュージックをほぼ全員で演ったが、これもちょっと変わった教会音楽だった。妻は、「よかった。」と言っていたが、筆者はそれほどでもなかった(悪くないとは思う ^^;;)。

翌日、信楽に出かけた。最初に紫香楽宮跡に立ち寄った。なかなか風情がある場所だった。信楽駅前の蕎麦屋さんで昼食。なんと、TV番組でも見たことがある、かつては松井秀喜やイチローのバットを削っていた久保田さんのお店だった。筆者が注文したざるそばを持ってこられたが、目がきらきらとしていてなんか可愛らしいお顔をされていた(失礼だろうか)。非常に整った麺がしこしこしていて、新そばのせいだろうかほのかな香りがあった。

翌日、信楽に出かけた。最初に紫香楽宮跡に立ち寄った。なかなか風情がある場所だった。信楽駅前の蕎麦屋さんで昼食。なんと、TV番組でも見たことがある、かつては松井秀喜やイチローのバットを削っていた久保田さんのお店だった。筆者が注文したざるそばを持ってこられたが、目がきらきらとしていてなんか可愛らしいお顔をされていた(失礼だろうか)。非常に整った麺がしこしこしていて、新そばのせいだろうかほのかな香りがあった。

信楽自体は小さい町だった。かつては賑わったであろうドライブイン兼お土産屋さんなどはさびれて閉めている店が目立った。でも、町中を歩くと、今でも焼き物を焼いているらしく、大きい工場や小さい工房などが多くあった。巨大な登り窯の跡もあり、町全体が史跡ともなっているようだった。

お天気がポカポカと暖かいので、雪もない畑を見ていると、「このあたりは冬でも野菜が育っていいなぁ」と何回も言って、妻をうんざりさせた (^^ヾ

2017/12/21

単に名乗る名称に過ぎませんが、「自然栽培」から「自然農法」に変えました。過去の文章はそのままにしておきますけどね。理由は、

- 胡散臭い人が「栽培」に多いような気がする。仲間と思われたくない。

- 「農法」は、起こりが起こりだけに宗教っぽい気もするが、その色はだいぶ薄れている。

- 「農法」は、似たようなのを含めて呼ぶ時の一般的な名称になっている。

書き始めてみたら、一つ一つの野菜が長くなり、おまけに今まで書いた内容と重複が多いので、抜粋で簡単に(笑)。

〇エンドウ

いまだに種を蒔く時期がよくわからない。一般的には、小さい状態で冬越しさせると寒さに強いとされるが、雪の下でほとんど消えてしまう。それで最近は早春蒔きになっている。だいぶ前に母から雪が降る直前と聞いて一度蒔いてみたのだがあまり芳しくなく打ち捨てておいたが、地元の熟練者に訊くと同じことを言うので(母上様失礼しました ^^;;)、今年は12月初旬に蒔いてみた。春の芽生えを待つのだ(早春蒔きと同じような気がしないでもない 笑)。また、いままでは妻が好きな絹さやばかり蒔いていたが、絹さやは早生が多いようなので、中から晩成の大きいエンドウも蒔いてみた。

〇きゅうり

種を繋いでいくようにしたいのだが、いまだに品種が決まらない。少しづつ長期間採れるようにならないものだろうか。今年は念願の相模半白だったが南方系ゆえかあまり長く持たなかった。来年は神田四葉のつもりだが、自然農法国際開発研究センターのバテシラズ2・3号のほうがいいだろうか。いろんな品種を育ててみるのも面白いが・・(笑)。遅く蒔く秋きゅうりはときわ地這いに固定化してきている。

〇ミニトマト

いままで出なかったので安心していたが、今年は病気が多かった。来年は、場所を分散させて保険をかける、ステラミニトマトだけでなく他の品種も試す(けどF1が多いぞ、どうしようかな)、米糠を撒くなどして多種多様な微生物が棲む土づくりに励む、などかな。

〇大玉トマト・ナス

大玉トマトは世界一、ナスは久留米長ナス、というセンが固定化してきた。来年は種を繋いで4代目になる。他の品種も試してみたいが、株数が少ない家庭菜園では種を繋ぐ安全性が低下してしまうので、どうしようかな。雨よけなし露地栽培を続けたトマトが割れにくくなったような気がするのは気のせい? ナスは陽当たりの良さが収穫に直結するようだ。

〇枝豆

早生はさっぱり、晩成はバッチリだった。時間はかかるが晩成のほうが育てやすく、しかも美味しい。母からリクエストが来るほどで、もはや我が家に丹波黒豆の枝豆は外せなくなってきた。栽培もとても簡単だしね。種を蒔く場所は少し空けるものの、周囲に草が生えているので幼芽を鳥に食べられることはない。

〇にんじん

夏蒔きしている。幼芽の頃は虫に食べられるので、ネットをかけている。大きくなってからはアゲハの幼虫に注意するぐらいだ。我が家ではかなり消費する野菜なのでもっと多く作りたいところだが、長期保存できないのでそうもいかない。市販野菜と味が最も違うのがこれかも知れない。薫り高く、甘いようだ。

〇タマネギ

苗がうまく育てられないので、市販苗が多い。もう少し自前苗を多くしたい。他と違い、肥料をやらないと大きくならないので、植え付け後に米糠たっぷりと油粕を撒いている。それを籾でカバーする。追肥しようにも雪の下でできないので、これだけ。雪の下で消えるよりとう立ちが増えてもいいからと、少し早めに植えている。市販苗は細いのが多いから。

〇じゃがいも

春じゃがと秋じゃがを作っている。春じゃがを収穫して長く置くとへたってくるからだ。秋じゃがの種イモは高いし、収穫も春じゃがほどないのは仕方がない。問題は作地のローテーションだ。悩ましいなぁ。疫病に強いという今年作ったサヤアカネをずっと連作したらどうなるかなぁ。

〇夏から秋への交替

沢山採るなら、早めに夏野菜を終えて秋野菜に切り替えたい。もっと暖かい地方ならゆったり構えていればいいのだと思うが、ここ北陸の山間部では時間がタイトで難しいところがある。夏野菜の開始は遅れ気味だし、秋野菜を早くしないと雪が降るまでに間に合わない。このタイトさは寒いほどきついのだろう。おまけにせっかく実った夏野菜に名残を惜しんでいるとますますタイトになる。夏野菜をもっと早くするしかないのかなぁ。

2017/12/20

親会社グループの役員会議で今後のシステム改変計画が承認された。当社システムは2020年で終わり、親会社のシステムに統合される。65歳と丁度きりがいいし、筆者はそこでお役御免となるはずだ。買われた悲しさだが、新しいシステムは親会社の現行システムが元になるから、当社システムの痕跡を残すのも難しい。28年間ぐらい面倒を見て来たシステムは考え方も含めて完全に消えることになる。さびしいはずだが、まだ実感はない。ただ、筆者にはもはや関わり合いがないシステムに向けていろいろ準備しなければならないのはなんともモチベーションが低く、苦痛の2年間になりそうだ(笑)。

2017/12/18

集落の年末の寄合があった。31軒しかないが、集落という自治体の最高議決機関となる会議である。年3回ある。審議事項、連絡事項などは滞りなく終了し、最後に自治会長を選ぶ選挙になる。再来年の自治会長が決まる(来年は見習い期間)。

最近は歳の順に当選するような感じになってきており、そろそろ筆者が当選してもおかしくない。しかし、まだ当選したくはない。勤務先の仕事や時間は60歳の頃と何も変わらないので、基本的にリタイアした人がなるような役職は時間がなくて厳しい。最近は人がいないので、他では現役バリバリの人がなることも多いが、そろそろわが集落でもそうなってきたようだ。尤も、62歳になっても現役バリバリ?の筆者のようなのは少ないとは思うが・・

10歳上の従兄がいる。選挙前にはそういう界隈で何かと話題になるらしいところへよろしく頼むようにお願いしておいたのが功を奏したらしく、3票あったが当選はしなかった。その代わり、筆者より若く、地元で自営業をしている□□ちゃんが選ばれた。終わった後トイレへ行ったら、〇〇〇のおじさんから「そろそろ覚悟しておけよ」と言われた。地元だから動きやすいとは言うものの、若い人に当たってしまうのは、なんだか、こっちがズルしているような気もする。(立候補すれば良かったかな?)と思わないでもなかった。

2年間務めた従兄に先週いろいろ話を聞いたが、自治会長に必要な知識は筆者の知らないことが満載で1年務めたとしてもとても覚えきれないようだ。都会と違って住宅付近だけでなく田畑や山までが対象なのだ。集落内を点検するだけでも時間がだいぶ執られそうで、とても勤め人に務まるようには思えない。なったとしても上っ面を撫でるような仕事しかできないだろうな。

2017/12/15

無料で、宣伝が入るのは仕方ない。160kbpsなのは仕方ない。シャッフル再生しかできないのは仕方ない。けど、指定したアルバムは3から4曲で終わってしまい、他を再生してしまうのが、つまらなかった。

膨大なストックから前述の制限なしで再生できるようになった。どういうわけか、いまのところ、レコードを持っていてもCDを持っていなくて長い間聴いていなかった懐かしい曲を中心に聴いてしまっている。元がスェーデンなので日本の曲は少ないみたいだが、筆者的には海外曲が充実しているほうが有難い。とはいえ、初めて聴く曲は歌詞がさっぱりわからないので、いづれ日本の曲ばかり聴くようになるのだろうか(笑)。

有名どころでも意外に上がっていないアルバムがあって、例えば、サイモンとガーファンクルのサードアルバム「パセリ、セージ、ローズマリー、アンド、タイム」が抜けていたりする。好きな曲がいっぱいあるのに、いくら眺めてもないので、がっかりした。

一方で、今まで買いたくても買えなかった(そしていつの間にか忘れてしまっている)アルバムが聴けたりする。とてもいい。フェアポート・コンベンションを初めてじっくり聴いたが、やはり筆者好みだった。楽しみにしていたのに案外好みでなかった場合もあるし、青春時代に流行った曲を今聞くといかにも大時代的で受け入れがたいものもある。

最近物覚えがめっきり悪くなったのか、人名がなかなか出てこないので、検索できなかったりする(笑)。

このような聴き方は音楽の聴き方が軽くなってしまうような気がしないでもない。外国曲の歌詞も見ないだろうし・・(というか、運転中は見れない 笑)。

音源によって音質にかなりバラツキがあるが、リマスターも多いみたいで意外な音質だったりもする。無料の160kbpsでもまあまあだと思っていたが、やはり320kbpsはだいぶ良くなる。薄っぺらくなるものの、いわゆるPCオーディオの優位性は音が揺れないことで、足腰がしっかりして聴いていて気持ちいいとも思う(えっ?、今までと言うことが違うって 笑)。

運転中は簡単な操作しかできないので、検索して再生を始めてから走り出す。

スピーカーは後部座席に前向きに置いている。音が座席に跳ね返ってしまうので、信号待ちなどでは頭を座席の間に持って行って聞いたりもしているが、もう少し上向きにしようかとも考えている。悩ましいなぁ (^^ヾ

12Ahのバッテリーでも、これで3週もっている。案外もつもんだ。このアンプ、0.05Aぐらいしかないんだよね。

2017/12/13

溶けたと書いたら降るらしい(笑)。いつもよりだいぶ早いがこれが根雪になるかも知れない。

溶けたと書いたら降るらしい(笑)。いつもよりだいぶ早いがこれが根雪になるかも知れない。

以前、「雪が沢山降るほうが楽しい」と書いたが、ばあちゃんがデイホームに通うのに送迎車まで歩く距離が長くなるし、車庫がやや手狭で妻が乗る軽トラは屋外が定位置となっているので、今は雪が少ないほうが有難い(笑)。

さて、今度の冬はどうかな?

●夏野菜の育苗

例年通り、陽だまり育苗を3月末から始めたが、ナスとミニトマトの芽が出ず苦戦。簡易育苗器まで作ったが、黄化発芽して失敗。結局、体温で暖めるポケット発芽でしのぐ。発芽率が低いことから、種採りに失敗していた疑いもある。

かぼちゃとオクラの育苗にも失敗。ネギを育てた培養土を使ったのがいけなかったらしく、土が粘って芽が出る隙間がないようだ。再試行と直播きで対応した。

●いのしし対策

黒い布で幕を張った。春じゃがは大丈夫だったが、さつまいもは壊滅的な被害を受けた。布では限定的な効果しかないみたいだし、風通りも日当たりも悪い。獣害対策用のワイヤーメッシュを危ない畑の半分程度に設置した。残りは来春に設置予定。

●高畝の効果

家の前の畑は粘土質で地下水位も高い。それで昨年の晩秋に1/4ほどを高畝にしてみた。30から40cmぐらいの高さ。秋野菜を蒔く時実感したが、団粒の大きさもほどほどのいい感じの土になっていた。背の高い大きな植物ほど根がびっしりと張って土を耕す効果が高いと思われる。野草でなくて野菜でもいい。野草を生やすのと草マルチのどちらを優先すべきか、始めてからずっと迷っていたが、大きな野菜はその野菜の根が土を耕すので草マルチを優先すれば良いことがわかった。

●防虫ネット

秋野菜をずっと悩んでいたが、ようやく解らしきものを見つけた。

・アブラナ科野菜だけ、暑い時期は防虫ネットをかける。

・当地では10月1日以降はネット不要だが、そこから始めるとあまり大きくならない(肥料や防寒対策などで改善可能)。

基本的に、健康な野菜なら虫に食べられないと考えているし、実際に他の野菜は幼少期を除けばそうなっている。アブラナ科野菜だけ事情が異なるのは、本来暑い時期が苦手な野菜を暑い時期から栽培したい人間の都合によると思われる。

草を一度に刈らず少しづつ刈っていくと食べられないとか、コンパニオンプランツを傍で育てると食べられないとか聞くが、今のところ効果は感じられない。虫に食べられにくい品種もあるが、際立った違いではなかった。

2017/12/10

雪は降ったが溶けた。根雪になる前に、いくつかすることがある。

雪は降ったが溶けた。根雪になる前に、いくつかすることがある。

昨日、雪囲いをした。今日はネギを全部掘って、雪が積もっても取りやすい家の前に移す。午後から天気が崩れるようなので、早めに畑に来たらお日様が山から出たところだった。

2017/12/7

12/5の続きです。

USB On The Go で使えるDACがいまいちはっきりわかりません。

AndroidはいまだにUSB Audio Class 2.0に対応していないようなので、ベンダーの専用ドライバーがないとClass 1.0のDACしか使えないように思うのですが、(ハイレゾは聞けないと思いますが)Class 2.0のDACでも使えた例もあり、(Class 1.0にも対応してるClass2.0のDACなのかなぁ)とか考えたりします(自信なし ^^;;)。

V-DACのUSBはあんまり良くない印象があったので、アンプと大きさも揃うし、アムレックにUSB-DACのAL-38432DSについて問い合わせたのですが、「スマホには対応してません。PCのUSBのみです。」とにべもない返事。城下工業にSoundWarriorシリーズのUSB-DAC SWD-DA10について問い合わせたら、「サポート外なので、動作保証はできかねます」だったのですが、親切にもいくつかのスマホで試して頂いたようで、どれも動作したとのことでした。

据え置き型のUSB-DACはスマホを念頭に入れてないみたいで、現時点で安心して使えるのはスマホ用に作られたUSB-DAC付きポータブルヘッドフォンアンプだけかも知れません。車用途には極端にポータブルである必要はないし、内蔵電池はできればないほうがいいし、LINE OUTも欲しいんですけどね。

USB-DAC以外の選択肢は、

1、高音質のスマホ

2、(たぶんWiFiで)スマホとテザリングするDAP

ってことになるんじゃないでしょうか。

1は接続がシンプルですが値段と買い替えが気になるし、2はテザリングに不安があります(スマホ経由のPCのインターネット接続であまりいい印象がない 笑)。

とか、色々考えますけど、今のところ想定しているメインの音源はストリーミング再生なので、せいぜい320kbpsですし、芳しくない音質の曲もありますので、あまり真面目に考えすぎないほうがいいかな?、と思ったりしています。会員になって思いっきり聴くほうが先ですかね(笑)。

2017/12/5

スマホを高音質化する方法としては、デジタル出力して外部DACに繋ぐUSB on the Goがあるわけですが、そんなことをするより、イヤフォン出力のほうがよっぽどいいんじゃないか?、というお話です。まだ断定までしてませんけどね。

USB on the Go接続のDACで聴いた場合、簡単に言うと、楽しくないんですね。そりゃ音質レベルはイヤフォンジャックより上がりますよ。細かな音も聞こえるし、分離もいい。けど、なんかおかしいんですよね。情報量が少ないような気がしますし、音がガツンと来ない。音が素直じゃない気がする。結局、一般的に言う音質はラジオレベルかも知れないけれど、イヤフォンジャックのほうが楽しめるという・・(^^ヾ

もちろん、音が良くなった場合にありがちな現象ではありますし、DACを変えれば納得してしまうのかも知れない。お金が潤沢にあれば委細構わずに購入してとっかえひっかえ確認してみればいいだけなんですけどねぇ (^^;;

やっぱ、スマホでもUSB嫌いは相変わらずなのかな(笑)。

2017/12/4

初めて育ててみた。大根の上部は地上に出ているが、葉が上に立たず大根に覆いかぶさるように広がっているので見えない。

初めて育ててみた。大根の上部は地上に出ているが、葉が上に立たず大根に覆いかぶさるように広がっているので見えない。

雪があまりない冬に大根を畑に置いたままにしておくと地上部が寒さでやられる。それで土で覆ったりする。この大根なら、そのまま畑に置いても葉っぱがお布団になって?、目論見通り、寒さに強いかもしれない。

一般的なF1の耐病総太り大根のように大根の上部が地上に出て青いのが青首大根、三浦大根や練馬大根のように首まで地中にもぐって全身白いのが白首大根、と言ったりするが、この大蔵大根は性質的には青首大根なのに、陽に当たらないせいだろうか、地上部の色は白い(笑)。今年の大根は、大蔵に限らず宮重総太りも、なぜかすぐ煮えて柔らかい。

今年の初夏に宮重総太りの種を1回採ったものの、いろんな大根を育ててみるのも面白い。当分種採りを止めよう。アブラナ科は面倒だしね (^^;;

寒くなるとどうしても南志向になる。坂本に続いて、またも滋賀県である。近江商人の町と言う事らしい。

寒くなるとどうしても南志向になる。坂本に続いて、またも滋賀県である。近江商人の町と言う事らしい。

豪商の屋敷が何軒も残っている。街並みも残っている。玄関先には解説員さんがいらっしゃって、熱心に説明していただける。語り口がやさしくて砕けていて親しみやすい。近江商人と一括りにされているが、実際には、時代により栄えた場所が異なり、ここは江戸末期から明治にかけてらしい。豪商の旧宅らしいゆったりした間取り、地域柄と時代がわかるような大きな台所。縁側で大きな庭を眺めてゆったり過ごしたりもした。

後の家で聞いたが、最初に入った家が、NHKの朝ドラ「べっぴんさん」で使われた父さんの実家らしい。その他、TVや映画によく使われているようだが、そんなことは珍しくもないらしく、「どこそこで使われました」みたいな展示はまったくない。ある家の解説員さんはエキストラ出演が10回と言っていた(笑)。

うどんのお店で妻と話した。「ここは若者が来るような場所じゃないね」。もちろん来てもいい。しかし、見かけるのは筆者達のような年齢のご夫婦かグループばかりだった。

いかにも民間がやっていそうな観光センターで、有機栽培・農薬不使用のりんごを2つ買った(有機JASのシールは無かった)。1個200円ではこれが限度である。新鮮で美味しかった。いつもと違い、皮を剥かずに食べた。純米で生のにごり酒も買った。口に含んだ時に心地よいごく軽い刺激があり、飲んでも美味しかった。

2017/12/1

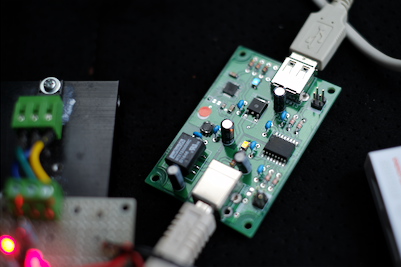

基盤のみ約5000円のUSBアイソレーターを、ダメもとで試してみた。

基盤のみ約5000円のUSBアイソレーターを、ダメもとで試してみた。

右にちらと見えている白いのがセルフパワーのUSBハブで、左に見えているのがそれに給電している自作のLED電源(レギュレーター)。USBアイソレーターはセルフパワーハブからケーブル経由で給電。

しかし、音が鈍くなり、却下。

もっと高価なのを使えば改善するのかも知れないが、安価な下流システムには釣り合わない。それに、(何回も繰り返してすまないが 笑)元々USBインターフェースには信を置いていないので、大層なことをするつもりもない (^^ヾ

とりあえず、このあたりはこのくらいにしておくことにしよう。

2017/11/30

数年使ったNikonのAPS-C一眼レフをすべて処分し、FUJIFILMのミラーレスにして一年。ボディはX-Pro1、レンズはほぼXF35mmF1.4 R。これにNIKONのAPS-C28mm単焦点コンデジ COOLPIX Aを併用。筆者の用途には、この画角2つでほぼ十分だ。

信頼していたFUJIFILMに(あれっ?)と思い始めたのは、オールドレンズを使い始めてから。植物を撮ると緑かぶりするし、諧調性は一部のオールドレンズのほうがいいかも知れない。そして、出てくる絵が濃すぎる(フィルムシュミレーションはPROVIAを常用)。好みに過ぎないとは思うものの、景色や草花を撮ることが多い筆者にはもっと爽やかな絵が欲しいと思う。

一度そう思ってしまうと、評価が高いXF35mmF1.4Rも並みのレンズにしか思えなくなり、カメラとしての基本性能もNikonのほうが良かったような気がしてきてしまうのだ(笑)。

デジイチをD40で始めたのが良かったのか悪かったのか。もう処分してしまったが今頃になって、(やはり、あのピクセルピッチの大きさが良かったんだなぁ)と思う。絵にゆとりがある。立体感がある。生々しい。

それで最近は、SONYのα7Sを買おうか買うまいか、長いこと迷っている。スナップ用途にこんな高価なカメラを使うのもどうかとか、フルサイズならα7かIIで十分なんじゃないかとか、どうせならNikonのフルサイズのほうが間違いないんじゃないかとか、いっそ気楽にSONYのAPS-Cでもいいんじゃないかとか、いろいろ考えている。

2017/11/26

秋じゃがはいつも10月に掘っていたが、今年は栽培期間をもう少し長くしようかと、11月にしてみた。

秋じゃがはいつも10月に掘っていたが、今年は栽培期間をもう少し長くしようかと、11月にしてみた。

本当は先週あたりに掘りたかったが雨で断念。昨日の雨で畑はまだ濡れているだろうし、これから少し晴天が続きそうだが、勤め人の作業時間は休日しかないのだ(笑)。

案の定、雨でべっとりして粘土みたいだったが、掘った。部分的にほっこりした土のところもあった。畑に長く置いた割に、収穫はそれほどなかった。長く置いても変わらないのか、今年の天候のせいなのか、謎。

雪のない地方はいつでも掘れるが、11月の多雨はじゃがいもにも良くないし、雪のある地方は10月に掘ったほうが良いような気がする。

家の前の小松菜と水菜も元気です。

家の前の小松菜と水菜も元気です。

今年も一部畝の嵩上げをしてます。粘土質の畑では高畝が良さそうで。

今年も一部畝の嵩上げをしてます。粘土質の畑では高畝が良さそうで。

その他の畝は草でびっしりと覆われています。これは秋きゅうりの跡ですね。

その他の畝は草でびっしりと覆われています。これは秋きゅうりの跡ですね。

今年は玉ねぎがいくぶん小さい。冬を越せるとは思うが。

今年は玉ねぎがいくぶん小さい。冬を越せるとは思うが。

雨が降り出してきました。

雨が降り出してきました。

2017/11/24

Canon EOS Kiss X8i。レンズはEF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STMとSIGMAの30mm F1.4 DC HSM | Art。カメラを始めたい人にはごく真っ当な選択だと思う。以前から「カメラが欲しい」と言っていたが、どうやらこの前、プロの方に撮ってもらったのが引き金になったらしい。購入もその方に相談したようで、親爺の出る幕は無かった。せいぜい、「ダブルズームキットって何?」に答えたぐらいだ。

久しぶりに一眼レフを手にすると、大きさに驚く(こんなに大きかったんだ)。並べてみても全然違う(レンズの大きさもだいぶ違うからね)。なんだか仲間が増えたみたいで嬉しい。

まだ書いてなかったと思うが、米国留学は止めた。TOEFULの点が思うように取れなかったこと、習いたい先生はいるが学部生にしか教えないので望みがないこと、その他諸々が重なっている。兄より結婚が早そうな気がするが、本人のみぞ知る、である。今は臥龍の時期かな。

この前、妻が講師を務めた小学校音楽教師を対象にした打楽器講習会の最後にマリンバでバッハのシャコンヌを演奏した。すっかり大人の演奏になっていた(バッハってなんていいんだろう)。いただいた感想の「歌うように弾く」はまさに娘の特徴で、こんなマリンバ奏者はあまりいないのではないかと思う。それは自分のパフォーマンスを見せるより、曲を大事にするということだと思う。

2017/11/23

不耕起栽培についてこれほど詳しく(思想的でなく論理的に)書いてあるのは初めて読んだ。不耕起と言っても、土をあまり動かさないわけでもなく、土寄せを必須としているようだ。農薬も化成肥料も使う方らしいし、雑草は役に立つのか邪魔になるのか曖昧だが、長年、農業改良普及委員をされていたようなので、慣行農法の名残が残っているのかも知れない。

初めて聞く参考になる話が多かった。

2017/11/22

スマホのイヤフォンジャックを音源とするのもなんなので、ちょっと調べてみたら、Androidでもデジタル出力できるらしいことがわかった。今時のオーディオにはすっかり浦島太郎だ (^^ヾ

Androidのバージョンを確認したら、6.0.1だった。普通にできるらしい。OTGケーブルを買い、手持ちのUSB-DACに繋いでみた。これはMusical FidelityのV-DAC。電源はバッテリーから直接繋いでいる。画像は、USB Audio Player PROでMicroSDのWAVを再生しているが、Android5からOS標準サポートになったらしいので、最近よく聞くSpotifyなど、その他アプリでも聞ける。ただ、bit-perfectじゃあないらしい。このあたり、iPhoneのほうが進んでいるらしい。

Androidのバージョンを確認したら、6.0.1だった。普通にできるらしい。OTGケーブルを買い、手持ちのUSB-DACに繋いでみた。これはMusical FidelityのV-DAC。電源はバッテリーから直接繋いでいる。画像は、USB Audio Player PROでMicroSDのWAVを再生しているが、Android5からOS標準サポートになったらしいので、最近よく聞くSpotifyなど、その他アプリでも聞ける。ただ、bit-perfectじゃあないらしい。このあたり、iPhoneのほうが進んでいるらしい。

RolandのUA-1EXも使えたが、バスパワー専用なので、スマホからの給電ではおぼつかない。セルフパワーのUSBハブに、自作の簡易レギュレーターでバッテリーの12Vを5Vにダウンさせてから使用した。ただ・・、配線がごちゃごちゃして見苦しい(笑)。

デスクトップPCではFireWire400を使用している。USBはオーディオのインターフェースとしては不適で、USBの口を持つ高級DACは存在価値があるのか?とまで思うくらいなので、このまますんなりUSB-DACを使うのかどうか・・、さりとて、これぐらいしかデジタル出力の方法は無さそうだし・・(笑)。

最近だと、スマホ用のDAC付きポータブルアンプが使いやすいかも知れない。普通にはOTG対応のカーステでいいんだろうけど。

後部座席に置いたスピーカーは上向きから前向きにした。

2017/11/21

冬が近くなると北陸は雨が多くなる。休日だというのに土日も雨。そろそろ冬の準備もしたいし、やりたい畑仕事もあるが、これではできない。とりあえず、雪に慣れていない娘が乗るワゴンRだけ、車庫でスタッドレスに替えた。

翌日曜日、西高東低の気圧配置なら南はお天気が良いだろうと、滋賀へ。湖西道路を通り、坂本へ11時着。以前から気になっていた場所だったので、観光案内を読む妻の口からその名が出てきた時にはすぐ賛成した (^^ヾ

明智光秀の居城があったところだ。息子が最初に夢中になったゲーム、鬼武者の主人公明智左馬之助はその娘婿とも言われる。敗れた郎党が土佐に逃れ、坂本龍馬はその子孫だという説もある。

平城だったためだろうか、、町に飲み込まれて残念ながら僅かな石垣が残るだけのようだ。改めて調べてみると、日吉神社の総本山があり、比叡山延暦寺の門前町としても賑わったようだ。

歩くと、穴太衆が積んだという見事な石垣が随所にあり、多くの寺社があった。西教寺、日吉大社、旧竹林院、滋賀院門跡、と回った。結構沢山の人が来ていたが、場所によっては静かだった。午後3時頃、遅すぎる昼食を鶴喜そばで摂ろうとしたが、行列がすごくて諦めた。

紅葉に染まった秋の一日を楽しんだ後、湖西道路で帰った。(止めるところがほとんどないから走りながらでしか見られないが)高い道から見下ろす夕暮れの琵琶湖はとても綺麗だった。良いお天気とまでは言えなかったが、雨はほとんど降らなかった。

2017/11/13

どういうわけかわからないが、毎年今の時期、玄関にかまきりが1匹居つく。これが今年のかまきりさん。

どういうわけかわからないが、毎年今の時期、玄関にかまきりが1匹居つく。これが今年のかまきりさん。

家の前の畑で生まれ、半年働いていただいたのだから粗雑には扱えない。ここは陽が当たって暖かいのだろうか。

9月10日蒔きの小松菜。蒔いてすぐネットで覆い、10月中旬に外した。ある程度は虫に食べられるものの、まあ、自家消費なら許せる程度だ。

9月10日蒔きの小松菜。蒔いてすぐネットで覆い、10月中旬に外した。ある程度は虫に食べられるものの、まあ、自家消費なら許せる程度だ。

興味深いのは2列の虫の食べ方の違いである。左が、自然農法国際研究開発センターから購入した新戒青菜で1粒づつ土に押し込んで土はかけてない、右は市販の丸葉小松菜で振り蒔いてから薄く軽く土を混ぜた後鎮圧している。品種の違いが最も大きい要素だと思われるが、蒔き方にも違いがあり、栽培密度も少し違うので、断定はできない。

幸いなことに、今年は10月1日蒔きの小松菜も10cm前後の大きさになっていて、間引き菜を美味しくいただいている。ネットを使わなくても、ほとんど虫に食べられていない(妻の姪が赤ちゃんを生んだので誕生祝いと共に贈呈した ^^ヾ)。ようやく秋のアブラナ科栽培が少しわかってきたかも知れない(小松菜ばかり作ってしまったので、現在、小松菜三昧な日々となっている 笑)。

2017/11/10

久しぶりにオーディオの話題。

カーナビの普及に伴って、CD専用のヘッドユニットはほぼ壊滅したようだ。そして、カーナビにビルトインされた高級カーオーディオには庶民の手が届かない。CD専用があったとしても、カーナビに良い場所を奪われて取り付ける場所もないし、音声出力をカーナビと合体させるのも面倒だ。かと言って、便利さに慣れてしまうとカーナビを捨てることはできない。

そもそも、カーオーディオはホームオーディオならあり得ないことが多すぎる。フロントドアの奥行はほとんどないし、薄い鋼鈑だし、デッドニングは筆者が嫌うゴムやスポンジ系だし、強固にやるとドアが重くなってしまう。スピーカーが向かい合っているから、音場を改善するのも難しい。

電源関係は、まず、発電機であるオルタネーターが驚くほど酷いノイズを出す。バッテリーで緩和されるがそれでもまだまだ酷い。ノイズフィルターを使っても、筆者の聴感では改善より弊害のほうが強く聞こえてしまう。

バッテリーへの戻り配線がなく、ボディを代用しているのは言語道断と言っていい。抵抗値があがって音が鈍くなるし、ノイズが混入しやすい。この対策として往復のバッ直をするだけでは解決せず、ヘッドユニットの取り付け部やアンテナからボディに流れる経路も絶っておく必要がある。

昨夏にインプレッサの試乗車を購入してそのままにして来たのだけれど、ちょっと動き出してみた。それは、クリーンな第二のオーディオ系を車に持ち込むこと。

バッテリー駆動の簡素なオーディオ。

バッテリー駆動の簡素なオーディオ。

・電池

12V12Ah ディープサイクルバッテリー(蓄電システム.comから購入)

・アンプ

Amulech AL-202H

・スピーカー

BOSE 101MM の中古

ここまででおよそ26,000円

ケーブルはありあわせのタフピッチ

・音源

ストリーミング再生するスマホなど(とりあえず無料のspotify)

ま、大きなラジオって感じです。

スピーカーの位置 -> 最初は助手席に置いたのだが、とても聴きづらいので、後部座席に転がしてある。当然上向き。音は丸くなった。ヘッドフォンを使えないことはないが、道交法違反ではなさそうでもお巡りさんに注意されそうだし、なにより周囲の音がほとんど聞こえなくなるのは怖い。スピーカーが完全に室内にあるので、車外への音漏れは少ない。この位置この置き方だと101MMの低音不足が気にならなくなったような気がしないでもない。

CD -> カーオーディオ用のヘッドユニットを使ってみたが、助手席にそのまま置いたのでは視認性や操作性が非常に悪い。さらに、DRX9255は電源部が分かれているので、置き場所や配線がゴチャゴチャしすぎる。使わなくなる予感。

バッテリー -> 密封型とはいえ健康に本当に影響ないのか気になる。暑い時期には使わないほうがいいだろうか。種々バッテリーによる音の変化も楽しみたいが、12Ahの容量で良いかお試し中なので、もう少し先か・・(^^ヾ

これでもいろんな問題はある。が、少しすっきりした(笑)。音源に拘りだすと大変なので、便利さ優先に考えて、少々?の音質ダウンは目をつぶることとする。どうなっていくかわからないが、楽しんでみようと思う。一番の問題はスペースかな。

2017/11/9

話が前後するが、神戸へ行く前の日にピアノの調整をしてもらった。5時間ぐらいかかった。

話が前後するが、神戸へ行く前の日にピアノの調整をしてもらった。5時間ぐらいかかった。

アクション部も含めたキーボードやダンパー部は事前にお持ち帰りいただいて、キーボード手前黄化部分の張替え(YAMAHAのグランドピアノは黄色くなるらしい)、動きが悪い箇所の調整などやっていただいているし、当日もキーボードの高さ調整などやっていただいた。調律は最後。

自費で買った妻のお嫁入り道具?の一つだったが、結婚してほぼ35年、ここまで本格的に調整していただいたのは初めてだ。全般にキータッチが軽くなり、よく響くようになった。ちょっとびっくりした。

2017/11/8

翌日、朝7時にホテルを出発。ちょっと遠いですが、氷ノ山へ向かいました。

当初、暖かいだろうし、海が見えて開放的だろうし、明石海峡大橋を通るのもいいかと、淡路島を提案したのですが、ばあちゃんを迎えに行く時間制限があり、帰りの混雑を考えると、妻はこれ以上遠くには行きたくないようでした。うーん、目ぼしいところが見つからないんですよね。

ちょっと遠くなりますが、中国地方第二の高峰として知られる氷ノ山を考えました。前から気になっていた山ですからね。けど、時間がタイトだと楽しめないので、その隣の鉢伏山にしました。

ちょっと遠くなりますが、中国地方第二の高峰として知られる氷ノ山を考えました。前から気になっていた山ですからね。けど、時間がタイトだと楽しめないので、その隣の鉢伏山にしました。

行ってみてわかったんですが、ハチ高原スキー場として知られるスキー場の中を歩いただけでした。山頂までリフトが届いているんですね。だけど、お天気も良かったし、見晴らしも良かったし、最高の秋の一日でしたよ。

帰りは舞若道を通り、晩御飯も食べて、ばあちゃんを迎えにいく予定時間ぴったしに施設に着きました。クルーズコントロールは楽ですね。慣れない都会の道はカーナビ必須ですね(笑)。

2017/11/7

このところ良いお天気が続いていますね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。

3連休の中日に神戸へ行きました。1曲だけだけど、娘が賛助出演したんですね。来なくていいと言っていたんですが、行ってもいいらしいので、行きました(笑)。

初めてばあちゃんをお泊りできる施設に預けました。せっかく行く神戸ですし、連休ですし、もう少しゆったりしたいですからね。今後のお出かけのためのお試しでもあります。

いいお天気だったのに、六甲山に着いて歩きだしたら雲行きが怪しくなり雨がちらほら。この程度なら歩けないことはないですが、傘は車に置いてきたし、ちと不安。おにぎりも買わずに来たのに、お腹も空いてきたのに、お食事処はなかなか見当たらず、見当たると凄い行列ができています。慌ただしく遅い昼食を済ませました。風が強かったですが、神戸の街や海の展望が良かったので、よしとしましょう。

いいお天気だったのに、六甲山に着いて歩きだしたら雲行きが怪しくなり雨がちらほら。この程度なら歩けないことはないですが、傘は車に置いてきたし、ちと不安。おにぎりも買わずに来たのに、お腹も空いてきたのに、お食事処はなかなか見当たらず、見当たると凄い行列ができています。慌ただしく遅い昼食を済ませました。風が強かったですが、神戸の街や海の展望が良かったので、よしとしましょう。

大学1年の時のマリンバの師匠のコンサートなんですね。よって、同学年などなどがバックに計9名ついた曲が最後にありました。しかし・・、曲が始まっても娘がいない。(あれっ?おかしいな。途中から出てくるんかな??)と思っていたら、客を入れてない2階席にいました (^^ヾ

さすがに日本を代表するマリンバ奏者の一人だけあって、何かを切り開こうとしているような、とても力強い演奏だったと思います。特に後半最初のソロですね。ところが妻の顔をみるとそれほどでもなさそうなんです。確かに、これは音楽というより、打楽器演奏にありがちなパフォーマンスだったかも知れませんね。文化系か体育会系かみたいな・・(副交感神経優位か交感神経優位か、のほうがいいかな。余計わからないか 笑)。ま、その境目は曖昧ですが・・

南京町の中華街で晩御飯を食べてから、ポートアイランドに予約したホテルに帰りました(車を置いてから出かけたんですね)。

2017/10/23

皆さまのところ、台風はどうだったでしょうか。被害に会われた方にはお見舞い申し上げます。

皆さまのところ、台風はどうだったでしょうか。被害に会われた方にはお見舞い申し上げます。

畑はご覧のように水浸しとなりましたが、風が吹いたわりに、前回の台風で倒れたトマトの支柱もさやいんげんのネットも倒れず、オクラが数本倒れただけで済みました。妻の小学校は、児童の登校なしになり、「気楽ね」と出かけていきました。

息子とお付き合いいただいている〇〇〇さんからCDが届いた。妻は息子から聞いていたらしいが、CDを作ったらしい。R・シュトラウスなど得意のドイツ・リートをメインにしたピアノ伴奏のソプラノアルバムである。アマゾンで見たら、一般発売は10月25日となっていた。このところ、勤務先の行きかえりにずっと聴いている。歌詞はまったくわからないが、聴きやすい。飽かずに何回も聴いている。こういう展開になるとは、(人生って不思議なものだなぁ)、と思う。

こんな声だったっけかな? 以前オペラを観に行った時と違うような気もするが・・ (^^ヾ

2017/10/22

今度の選挙ほど投票する気が起きない選挙はない。どうしようかなぁ。

妻は小学校の廃品回収で家にいない。畑仕事をしようにも、外へ出かけようにも、外は雨。超大型という台風が近づいている。こんな時は家にいるしかない。しかし退屈だ。寒いし。

妻は小学校の廃品回収で家にいない。畑仕事をしようにも、外へ出かけようにも、外は雨。超大型という台風が近づいている。こんな時は家にいるしかない。しかし退屈だ。寒いし。

二階から家の前の畑を撮ってみた。夏野菜を引きずっているが、ナスはもうだいぶ固いし、オクラもあまり成らない。ミニトマトもそろそろ終わりそうだ。さやいんげんも最盛期を過ぎた。丹波黒豆は実が充実してきたので枝豆として食べているがとてもおいしい。白菜にネットをかけてあったので昨年までと違って状態が良いが、期待してなかったので、株数がそれほど多くない。10月1日蒔きの小松菜などは小さい。蒔くのが遅くて陽もあまり当たらないので秋は厳しい。来年はもう少し早く蒔いてネットをかけてやろう。

さて、今年の野菜作りもそろそろ終わりが近づいてきた。大きいイベントはじゃがいもの収穫とえんどうの種蒔きぐらいかな。玉ねぎは先週植えてしまったし。

ちょっと前に撮った画像だが、種を採ったピーマン。種がクチュクチュとついている様が可愛らしい。赤い皮?も美味しくいただいた。甘い。

ちょっと前に撮った画像だが、種を採ったピーマン。種がクチュクチュとついている様が可愛らしい。赤い皮?も美味しくいただいた。甘い。

2017/10/19

すみません。子供の自殺ですけど、100年ぐらいのスパンでみると、昔のほうが多かったようなんですね。

2017/10/18

阪神ファンとしては残念な結果になった。”泥試合”が早く終わると踏んで投手交代を早めたのが誤算だったのかな。途中から見たらアクシデントがあったようには見えないのにもう秋山が投げていないし、桑原がピンチになっても交代させる投手がいなかった。

このあたりでは、妻は厳しい教師として通っている。が、これも本人の弁を借りれば、叱らなければならないから叱るのだし、子供をなんとかしたいから叱るのだ。しょっちゅう叱っているわけでもない。褒める時は褒める。子供を導くために当たり前のことをしているだけだそうである。

最近の教師は叱らなくなったらしい。何かあっても平伏するだけの教育委員会では教師を守ってくれない。妻が目立ってしまうのはこのせいである。

今年、妻が筆者にこぼしたことがある。昔教えた子供が親になり、その子供を担任することになったのだが、その親が酷い言葉を浴びせてきたそうだ。叱るのは諸刃の剣?でもある。受け入れるだけの余地がなければ逆恨みされる。昔、そうだったようで、今回も同様らしい。妻も人間なので、パーフェクトな対応はできない。感謝してくれる人もいれば、そうでない人もいる。気にしないようによく言って慰めた。

そこで、今話題の、中学生自殺である。確かに痛ましい事故ではある。しかし、教育現場では、ますます子供を叱り難くなったことだろう。

2017/10/11

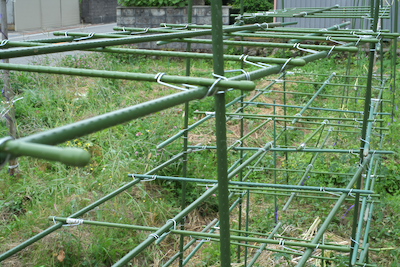

いくつかのコメリに売れ残ってる在庫をかき集めて増設しました。春にするのが普通かも知れませんが、秋のほうが時間が取れるし、10月初めに蒔いた小松菜などが猪に踏まれているのを見ると不憫で・・(^^ヾ これで、畑団地にある我が家の畑の60%をカバーしました。残りは来春ですね。

いくつかのコメリに売れ残ってる在庫をかき集めて増設しました。春にするのが普通かも知れませんが、秋のほうが時間が取れるし、10月初めに蒔いた小松菜などが猪に踏まれているのを見ると不憫で・・(^^ヾ これで、畑団地にある我が家の畑の60%をカバーしました。残りは来春ですね。

けど、これ、設置もそうですけど取り除くにも時間がかかるので常設となり、耕運機で耕すことがほとんどの周囲の人では、導入が難しいでしょうね。

9月10日蒔きの小松菜(後ろに水菜)です。種まきと同時に防虫ネットをかけ、1ヶ月ほど経った先の日曜日に外しました。虫食いもそれほどなく、順調に育っています。

9月10日蒔きの小松菜(後ろに水菜)です。種まきと同時に防虫ネットをかけ、1ヶ月ほど経った先の日曜日に外しました。虫食いもそれほどなく、順調に育っています。

虫に食べられてしまうのは野菜が弱いからで、健康な野菜には虫がつかない、という考えに変わりはありません。普通の野菜なら、芽が出た柔らかい時期にネキリムシなどにポッキリやられてしまうことはあっても、それを過ぎれば大丈夫です。

暑い時期にアブラナ科野菜の種を蒔くと、虫に食べられてボロボロになりますが、他の野菜は大丈夫なのですから、これは虫が多いからではなく、異常だと思います。

原産地の気候風土には適していても、日本で育てるにはいくつかの無理があるのでしょう。従って、ある程度人工的な栽培もやむなしと考えています。夏野菜だって、ポットなどで早めに育苗するのですからね。

- アブラナ科は暑い時期が苦手。生育に適していない時期に栽培するため、野菜が弱い。

- 暑い時期は虫も多いので、あっと言う間に餌食になる。

- 従って、涼しくなってから栽培するのが望ましいが、日本の秋は急速に寒くなるから、開始が遅いと十分生育しないことも多い。

- そうすると、考えられる栽培方法は2つ。

- その1 涼しくなってから蒔いても大きくなる方法を考える(品種、防寒、など)。

- その2 早く蒔いて、暑い時期は防虫対策をする。

- キャベツやブロッコリーを年内に採ろうとするとかなり暑い時期に開始しなければならないので、人工的な度合いが高くなる。

自然農法、自然栽培関係の本で、防虫ネットを使用するように書いた本を見たことがありません。筆者も「ネットをかけたら自然栽培の負け」と考えて頑張って?きました(笑)。しかし、万策?尽きてやってみたら(今のところ)これがもっとも簡単な方法ではないかと思います。秋蒔きのアブラナ科が難関でしたが、少し筋道が見えてきたような気がします。

近くに草を残しながら蒔くと虫が来ない、春菊など香草と共に育てると虫が来ない、などは効果が(今のところ)感じられません。(最適な時期を探るため)数日ずらして何回か蒔く、のも面倒です (^^ヾ 雪が降らない地方はもっと楽なのかも知れないな、とは思いますが・・(笑)。

2017/10/4

よくされる質問である。始めて日が浅いのでまだよくわからないのだけれど、どんな場所でも数年でそうなるとは言えないと思う。だって、10年以上放ったらかしで固い土のままの原っぱは沢山ある。

よくされる質問である。始めて日が浅いのでまだよくわからないのだけれど、どんな場所でも数年でそうなるとは言えないと思う。だって、10年以上放ったらかしで固い土のままの原っぱは沢山ある。

この前も近所の気の合う野菜作り仲間のおばさん(こっちもおじさんだが)に、「だって、草が生えているだけで、確実に良い土になりますからね。」と力説してしまったが、問題はその良い土になる程度である。そして、その土地の性質であろうと思う。

ただ漠然と草が生えて数年経っただけで良い土になるところもあるだろうし、そうでないところもある。そうでないところをそうなるようにしていくのが、自然栽培のテクニックだろう。そしてそれは本や講演会のように総論しか言わない場ではたぶん語られることがない。各人の観察と創意工夫が必要な場面であろう。

土壌に住む虫はもちろん、微生物も好気性なので土の表面付近に多く生息する。土に空気を入れることはとても重要だと思う。畝がない平坦な畑で、粘土質で締まっていると、水分が多くて空気が入りにくい。これでは雑草を生やして数年経っても改善は難しいと思う。これを高畝にすると、水位が下がる、表面積が増える、ことで畝に空気が入り、植物や土壌生物も活動しやすくなるはずだ。

家の前の畑が、粘土質で、湧き水が下を通っていることは何度か述べた。一昨年、一部を30cmもある極端な高畝にしてある程度の成果があった。手を入れたらザクザクとまではいかないが、荒いながらも深い団粒構造ができたのである。これに味を占めて、昨年秋にこれをもう少し拡大した。畑の1/3ほどを30から時には40cmもある高畝にしたのである。

この成果は、トマトの跡地、オクラの跡地、に現れた。秋蒔き野菜のために草を刈ってわかったが、団粒がサラサラしていままでになく柔らかいのである。もったいなくて掘っていないのでどこまでそうなっているかわからないが、昨年までとだいぶ違うようだ。同じ高さの畝でも場所によって違い、水分が多い場所の団粒は1つ1つが大きい(当然、サラサラもしていない)こともわかった。

高畝にしたまま休ませておいた場所もあった。こちらはそれほどではない。粘土のべったり感がかなり残っている。放ったらかしておいたら、細い、根の弱そうな野草しか生えなかったのがいけなかったようだ。秀明の本でも、大きい野菜が良いと書いてあったと思う。土を砕き、畝全体に根を張るには、草でも野菜でも、大きい植物のほうがいいのだろう(ま、根の形もあるだろうけど)。

2017/10/3

秋じゃがの周囲に設置したかったのです。近くのコメリでは、「今年の分は売り切れたし、もうシーズンオフだから、入荷は来年」と言われましたが、親切にも他店の在庫をあたってくれて、そこで20枚購入してきました。設置作業を11時から開始して、お昼を挟んで5時半までかかりました。針金の締め工具が見つからなかったので、五寸釘で代用しました。工具があればもう少し早かったかも。

秋じゃがの周囲に設置したかったのです。近くのコメリでは、「今年の分は売り切れたし、もうシーズンオフだから、入荷は来年」と言われましたが、親切にも他店の在庫をあたってくれて、そこで20枚購入してきました。設置作業を11時から開始して、お昼を挟んで5時半までかかりました。針金の締め工具が見つからなかったので、五寸釘で代用しました。工具があればもう少し早かったかも。

最初にとまどったのが設置位置です。他家との畑の間には、おおよそ20から30cm巾の通路を兼ねた境界があり、境界を示す石がところどころに埋めてあります。ワイヤーメッシュを設置すれば壁と同じですから内側周囲の通路を拡げざるを得ず結果的に作付け面積が狭まるので、できるものであれば、なるべく外側に設置したいところです。隣あった畑はすべて耕作放棄地となっており、防草シートなどがかけられています。

境界の石も抜いてしまって、隣の畑ギリギリに設置しようか?、とも考えたのですが、境界付近の野草もこまめに除草剤で枯らしている几帳面なお隣さんもいらっしゃるので、無用のトラブルを避けるため、仕方なく(笑)石の内側に設置しました。

次の問題は地面のデコボコですね。メッシュ下部が漏れなく突き刺さる平坦な場所が理想ですが、なかなかそうもいかないので、少々の土いじりはしたものの、適当に設置しました。杭は40から50cm打ち込んでますので、たぶん大丈夫でしょう (^^ヾ

コンクリートの強度補強として用いられる建築用のワイヤーメッシュを獣ガードに転用するのは安いからですが、通常のワイヤーメッシュは錆びてかっこ悪いし錆が服につきそうだし耐用年数も気になったので、獣ガード専用のノブハラの防獣メッシュ1.2m*2mにしました。ネット通販ではかなりお高いみたいですが、コメリで800円弱/枚で買えました。お店で1枚単位で買えるのがいいですね。軽トラの荷台を板でガードして、僅かに長さが足りないので荷台後部を開けてロープで括って持ち帰りました。

ネットでガードするのがお手軽かもしれませんが、効果に不安が残るわりに結構なお値段になってしまいます。どうせならもうちょっと本格的なのを設置したかったんですね。出入りや壁際や草刈りは不自由になりますが、いままでよりかなり安心です。残りの設置は来春でしょうか。

2017/9/28 その2

こう書くべきでしょう(笑)。

以下、浅学な筆者ですから間違ったことを書いているかもしれず、そういう時はご指摘いただきたいと思いますが・・

メンデルの法則によれば、F1種を育てて採取したF2種で、F1種と同様に優勢な形質が発現するのは75%、遺伝子が同じものは50%です。リンク先の赤花・白花の例でいえば、3/4が赤くなるわけですね。なんだ、ほとんど残るじゃないか!とお考えかも知れませんが、形質は1つじゃあないんですね。

猫の例が出ていますが、形質が2つの場合、F1同様に発現するのは75%の75%=56%で、遺伝子がF1と同じものは50%の50%=25%になります。形質が10あると、それぞれ5.6%と0.1%です。いったいいくつの形質が存在するのか存じませんが、10ぐらいじゃないと思われますので、このパーセンテージは限りなく低くなると思います。

F1種自体が雄性不稔の場合は他の花粉の助けも借りないと種もできませんので、F1と同じF2はあり得ないと思いますが、雄性不稔技術を使って作ったけど種自体は雄性不稔じゃないF1種の場合、F2種のたぶん3/4は可稔ですから、低いとはいえ、F1と同じF2ができる可能性はゼロではありませんね。

ただのF1種であればなおのこと、雄性不稔技術を使って作られたF1種でも、自分と同じじゃない種なら残せますよね(尤も、農業を生業としている方は使えないですが・・笑)。

ただ・・、どれがインポテンツの雄性不稔技術を使った種で、どれが高濃度の二酸化炭素で植物を狂わせて無理やり交配した種なのか・・、わかりませんよね。

2017/9/28

例えば、2003年発表のナタネ(Brassica napus L.)F1育種:Fl種子採種体系の現状と問題点では、何種類かのシステムが考察されています。ここでも、母系の維持方法とF1作成方法とが語られますが、学術的すぎて素人にはさっぱりわかりません (^^;; しかし、ナタネというからには種から油を採るわけで、種ができないことはなさそうです(笑)。

2003年の時点でここに登場する種はほとんど遺伝子組み換え作物(GMO)になっており、母系維持の際にある程度の確率でできる不要な可稔系はラウンドアップで枯らしちゃうみたいですね。こうしてできたF1から採った種を我々はサラダ油とかで日常的に使っているわけですが・・。

2017/9/27

長い間の疑問に答えるページを見つけたので紹介します。「雄性不稔のF1品種は子孫を残せない!!危険!」は少し煽り過ぎな気がする。種を作る時に雄性不稔種を使うだけで、それによって作られて流通している種は雄性不稔ではないようです。

まだ残っている疑問は、作る時に用いられる父系は必ず-(RR)なのか?、という点です。雄性不稔系統維持に用いられるF(rr)がF1種を作る時にも用いられれば、雄性不稔になりますからね。

でも・・、おしべがおかしいタマネギの花の画像をどこかで見たような気がするんですが・・

2017/9/25

抗議したら修正されましたが、なぜか、片手落ちです。

さっさと変更に応じるところからみて、やはり、編集者の文章っぽいですが、こんな程度の知識ではサイト名が泣きますね。

2017/9/22

さつまいもの畝がイノシシに荒らされていた。完膚なきまでに。期待していただけに、とても残念だ (^^ヾ

今年は春から黒い布幕を張って隠したつもりだった。春のじゃがいもも大丈夫だったし、つい先日収穫したかぼちゃも大丈夫だったのだ。甘くみていたのかも知れない。かぼちゃの収穫がもう少し遅ければやられていたろう。ワイヤーメッシュなど、強固なガードを設置すべきなのかもしれない。けど、畑が狭くなるし、作業性が悪いなぁ。

マイナビ農業の家庭菜園が当たり前な日本の風習に憧れる。自分のできる範囲で持続可能な農業を。。大筋には共感するが、デマはいけない。

- >遺伝子組み換えが行われている「F1種」

従来から行われている掛け合わせと遺伝子組み換え作物を混同してます。確かに掛け合わせも遺伝子操作には違いないですが・・(笑)。

- >F1種は子孫を残すことができません

雄性不稔のF1とそうでないF1を混同してます。雄性不稔も他と交われば残せます。それとも、同じ形質を持った子孫を残す確率が低いとでも言いたいのでしょうか。

そんなことぐらいはわかっているはずですが、ライターが書いたものを添削もせずに載せているんでしょうか。いちおう、抗議しておきました。

2017/9/10

かぼちゃを収穫した。育苗が1ヶ月遅れたが、35個だから、まあまあだ。

かぼちゃを収穫した。育苗が1ヶ月遅れたが、35個だから、まあまあだ。

昨年よりとんがってるのが多い。自然農法国際研究開発センターのかちわりは交配種で、種を採って2回目だが、とんがる種を選んでしまったのだろうか(笑)。

まだ早いのは承知だが、小松菜、水菜を蒔いてみた。ネットで覆ってみるテストだ。

大根もネットを被せたほうが良いかも知れない。畑団地のほうの(大蔵)大根はあまりやられていないが、家の前の畑に蒔いた(初夏に種を採った宮重総太り)大根は結構やられている。

涼しくなってきたとはいえ、まだまだ暑い。頑張って昼まで作業していたら、家に帰ってバタンキュー。長いお昼寝をとった。

2017/9/4

妻管理になっている花壇のオシロイバナです。種が面白いので撮ってみました。花が終わった後に、1粒だけ残るんですね。

妻管理になっている花壇のオシロイバナです。種が面白いので撮ってみました。花が終わった後に、1粒だけ残るんですね。

昨日、秋じゃがを植えました。秋も疫病に強いサヤアカネにしたかったんですが、売っているところを見つけられず、近くのホームセンンターで買ったデジマとニシユタカと春収穫したサヤアカネをそれぞれ5mに2列づつ植えました。夏の間伸ばしておいたクロタラリアを1週間前に刈っておいた場所です。場所によりいろいろですが、粘土質の土が少し改善されたような気もします。もうちょっと高畝にしておけば良かったかな。でもそれもしんどいしな (^^;;

午後は山あいの集落(筆者宅も山あいですが、もっと山あい)を少し歩いてきました。実は、オールドレンズの比較撮影が目的でやって来たのですが、一緒に行くと言ってついてきた妻を待たせるわけにもいかず、結局、散策メインになりました。帰りに、ペンション兼喫茶の屋外ベランダで紅茶とホットケーキをいただきました。お天気の良い夕方の景色は風もあっていいですね。

午後は山あいの集落(筆者宅も山あいですが、もっと山あい)を少し歩いてきました。実は、オールドレンズの比較撮影が目的でやって来たのですが、一緒に行くと言ってついてきた妻を待たせるわけにもいかず、結局、散策メインになりました。帰りに、ペンション兼喫茶の屋外ベランダで紅茶とホットケーキをいただきました。お天気の良い夕方の景色は風もあっていいですね。

軍事力で脅し合うことしかできないのは、とても恐いですね。

2017/8/28

育苗が1ヶ月遅れた久留米長ナスも最盛期に入っている。焼きナスがうまい。長いので皮が剥きやすい。

育苗が1ヶ月遅れた久留米長ナスも最盛期に入っている。焼きナスがうまい。長いので皮が剥きやすい。

葉っぱが混み過ぎているような気もしますが、放置しときます。

自然そのままではうまく育たない野菜も多々ある。夏野菜を早めに育苗するのなら、秋野菜にもネットをかけていいだろう(遮光もしてみたいが、今年はパス)。

自然そのままではうまく育たない野菜も多々ある。夏野菜を早めに育苗するのなら、秋野菜にもネットをかけていいだろう(遮光もしてみたいが、今年はパス)。

愛知白菜に、初めてネットをかけてみた。虫対策に、不本意ながら草は全部刈った。畝が高いのでネットの端っこを埋めるのが難しく、とりあえず抑えるだけにした。今年採った種を豪勢に筋蒔きしたが、あまり芽は出なかった。ま、白菜だから(このまま育つのならば)こんな密度でいいのだが・・。

昨秋に畝を高く盛ったせいだろう。湿りがちな我が家前の畑ではいままで見られないような土になったようだ。

京都桂離宮の南隣にある中村軒に娘の彼氏の案内で入った。かき氷。8月限定のゆず。

京都桂離宮の南隣にある中村軒に娘の彼氏の案内で入った。かき氷。8月限定のゆず。

氷が細かいらしく口の中でサッと溶ける。大きいのに、ゆずのシロップがまんべんなくかかっている。夏の終わりということもあろうが、食べ終わりでもほとんど溶けていない。工芸品のようなおいしいかき氷だった。

えらく混んでいたので、今度は空いている時にゆっくり行きたいな。

2017/8/25

マイナス方向の話はあまり書きたくない。だから控えている。しかし、書いてしまおう。あらかじめお断りしておくが、まったくの個人的感想だから、これが正しいとは言わない。もちろん、筆者とはまったく逆の感想を持った方もいらっしゃるだろう。

それはNHK大河ドラマのこの前の放送だ。高橋一生演ずる小野政次がなぜ死ななければならなかったのか、主人公である直虎がなぜ磔の政次を刺したのか、まったく説得力が感じられない。おそらく、今年の大河ドラマの最重要シーンの1つだっただろうだけに、とても残念だ。

素人の筆者に理由はわからないが、家康は実は気づいていた、という匂わせぶりが良くないのかも知れない。一縷の希望が生まれてしまうからだ。ここは、逃げ場のない絶望を容赦なく見せつけたほうが良かったのではないかと思う。

最近の大河ドラマは学芸会かと思うほどだが、今回はほとほと大河ドラマを見るのが嫌になった。

2017/8/17

皆さんお盆はいかがお過ごしだったでしょうか。

筆者は、妻と伊吹山へ行って(駐車場からちょっとだったので山登りとは言えない? 笑)高山植物を愛で、墓を掃除して花と線香とろうそくを飾り、家族で小浜へ行って船から断崖絶壁を愛でました。妻の実家に集まる風習?は、両親がいなくなり、それぞれの家族が増えつつあることから、近年は中止になっています。

最終日に息子と能登半島へ行きました。最初の目的地は能登町の遠島山公園にある益谷記念館です。息子の資料収集のためでしたが、伝記しかなく、「ま、こんなもんだろ」で終わりました。

最終日に息子と能登半島へ行きました。最初の目的地は能登町の遠島山公園にある益谷記念館です。息子の資料収集のためでしたが、伝記しかなく、「ま、こんなもんだろ」で終わりました。

遅い昼食を見附島のレストランで採り、半島先端の禄剛埼灯台まで足を延ばして帰りました。能登半島の山里は今でも日本の田舎の原点を見るようですね。

つるありインゲンもだいぶ伸びてきました。

つるありインゲンもだいぶ伸びてきました。

今年は一部を麻紐にしてみました。ネットだと後の始末が大変なので・・。

これはX-Pro1にMINOLTA MD W.ROKKOR 35mm F2.8を付けて撮ってます。FUJIFILMのXマウントと言えばXF35mmF1.4 Rが定番ですが、7/21のように色が被るし、やや押しつけがましいような感じがして、さわやかなオールドレンズの出番が増えています。MFがちょっと面倒で、ファインダーが大きいX-T1を手放さなければよかったかも (^^ヾ

2017/8/7

(ちょっと変わったことしてるけど、好きなら仕方ないか 笑)という妻の評価も、最近はちょっと変わってきて、見直されることもあります。

その1 道向かいの師匠宅では水不足で枯れてしまう夏野菜が多発しても、うちはなんともない。

安心はできませんが、たぶん、耕していないので水分が逃げにくいのと、水を与えないので根張りが良い、ってところでしょうか。

その2 F1種の実は腐るけど、固定種は腐らない

いや、これは誤解でしょ (^^;;

固定種や在来種を(なんだかおかしな昔の野菜)と思うより、好きになっていただくのは結構なことですが・・(笑)。

買って読んだ本にそんなことが書いてあったということで筆者も読んだんですが、その部分はあやふやな知識で書かれているようでした。F1種は種ができないとか・・(雄性不稔のF1ならそういうこともあるでしょうが・・)

良いんだか、悪いんだか (^^ヾ

2017/8/4

大玉トマトも最盛期に入ってきました。下から次々と赤くなっています。

大玉トマトも最盛期に入ってきました。下から次々と赤くなっています。

この前TVで観た「思い出のマーニー」では、下から上まで全部真っ赤なトマトでしたが、あれは嘘ですよね(笑)。

今年は、種を繋いで3年目になる世界一トマト(左の画像)、初めて育てたポンデローザ、の2種です。

- 味

ポンデローザのほうがやや酸っぱいですかね。世界一のほうが旨味を濃厚に感じますが、畝も違うし、3世代目のせいもあるかも知れません。

- 中身

世界一は果肉が厚いです。従って、ゼリー状の部分が少ないです。ポンデローザは普通のバランスですかね。これは食感や味にも影響すると思います。ポンデローザは軸の青い部分が果肉中にもやや多いですかね。なんだか野生が残ってるような気もしますが・・。

- 割れ難さ

雨が降って急に水分を含むと割れやすいのですが、これは世界一の圧勝でした。果肉が厚いからでしょうか。畝も違うのではっきりとはわかりません。また、世界一は3世代目ということもあり、うちの畑に適応してきたのでしょうか?? ちなみに、雨除けはしておりません。お日様の光を燦燦と浴びたほうが嬉しそうで・・ (^^ヾ

- 採るタイミング

ポンデローザは思いのほか肩口に青いのが残るようです。採るタイミングがまだよくわかりません (^^ヾ

世界一トマトも昔からある露地栽培用のトマトです。より昔風が食べたいかなと育ててみたポンデローザですが、妻の進言もあり、世界一トマトが防衛しました。3世代目というアドバンテージもあったのかな? ま、2つも種を繋いでいくのは面倒ですし、育てる株数が少なくなるとなんらかのトラブルで途絶えてしまう恐れが無きにしも非ずですし・・ (^^ヾ

2017/8/3

日中は暑い日が続きますが、朝晩が涼しくなってきました。涼しくなるのがちょっと早いのでは?

おくらの花はほんとに綺麗ですねぇ。最盛期に入りました。毎朝収穫してます。

おくらの花はほんとに綺麗ですねぇ。最盛期に入りました。毎朝収穫してます。

採ったのをそのまま食べてみました。十分食べられますね。

育苗が遅れたナスも、一番果は既に小さいうちに収穫し、そろそろ本番に入りそうです。

育苗が遅れたナスも、一番果は既に小さいうちに収穫し、そろそろ本番に入りそうです。

ピーマンも最盛期に入りました。例年通りならこれが晩秋まで続くはずです。種採り予定果には目印をつけました。

ピーマンも最盛期に入りました。例年通りならこれが晩秋まで続くはずです。種採り予定果には目印をつけました。

妻が苗でもらってきたオシロイバナも咲き始めました。

妻が苗でもらってきたオシロイバナも咲き始めました。

一昨年造成した花壇は妻の担当となっておりまして、いままでプランターで育てていたのをこちらに移したら、水をやらなくていいのですっかりお気に入りです。ただ、肥料をあまりやらないので、やわな花は育たないようですね。

2017/7/26

じゃがいもの収穫時期は毎年迷う。当地では種イモを植えるのは早くても3月末だから、梅雨入り前に茎が枯れて収穫適期になることはない。従って、梅雨のさなかに収穫するか、明けるのを待つことになる。いもが水分を多く含むと保存中に腐りやすいかと思い、梅雨期間中の収穫はなるべく避けているが、1週間ほど降らなかったので、休日に収穫した。

今年は、疫病に強いというさやあかね。昨年からの連作だった1畝も含めて計3畝。1本も途中でおかしくならなかった。昨年の悲惨な状況が嘘のようだ。もっとも、昨年畑に採り残した芋から育ったものも順調だったから、品種のせいとも言えまい。

今年は、疫病に強いというさやあかね。昨年からの連作だった1畝も含めて計3畝。1本も途中でおかしくならなかった。昨年の悲惨な状況が嘘のようだ。もっとも、昨年畑に採り残した芋から育ったものも順調だったから、品種のせいとも言えまい。

芋はやや赤い。採りたてのせいか、早く煮えて柔らかい。

今年は浅植えにして土寄せをしなかった。そのかわり根元に刈った草をたっぷり被せた。地表に出ている芋も、ほとんど緑化していなかった。太いミミズが沢山いたのは草のせいだろう。これはこれで良いが、大量の草を被せるのはしんどい。やっぱり土寄せしようかな。

収穫の終わりにすごい雨が降ってきて芋が濡れ、どうせならと家の前のシャワーで土を洗い流した。この程度の水なら問題あるまい。その後、薄く並べて車庫の中で乾かした。腐った芋が見つけやすくていいかも。

どうも、オールドレンズにハマりそうである。筆者の父はPentaxのフィルムカメラを遺した。義父が遺したCanonのカメラは義母から頂いた。家の隅に長らくおっぽり出していたが、気になったので、レンズを確認してみた。

左上から時計回りに

左上から時計回りに

- Canon FD 55mm F1.2 (FDマウント)

- Komura Super Komura Uni Auto 200mm F3.5 (M42マウント)

- Pentax SMC Takumar 28mm F3.5 (M42マウント)

- Pentax Super Takumar 50mm F1.4 (M42マウント)

残念ながら、3と4は盛大にカビがある。1と2はそれほどでもない。4は放射性トリウムを使ったいわゆるアトムレンズで長い間に黄変している。特に4は筆者もよく使った思い出のレンズなので、無謀にも分解掃除を試みてみようと思う。最初は28mmで練習かな。

義父のF1.2は驚きだ。道理で大きいはずだ。

2017/7/21

採れすぎて、毎日職場に分けている(相模半白)きゅうり。

採れすぎて、毎日職場に分けている(相模半白)きゅうり。

第一弾は垂直栽培だったが、この第二弾は斜め栽培。造作に苦労したものの、こうしてきゅうりを見ると、葉っぱがほとんど表側に出ており、(本来は地を這う植物なんだなぁ)と思わせる。

実は裏側にぶら下がるので、見つけやすく、採りやすい。

実は裏側にぶら下がるので、見つけやすく、採りやすい。

カメラはX-Pro1、レンズはXF35mmF1.4 R。

これも同じきゅうり。レンズはPENTAXのSMC TAKUMAR 35mm F3.5。いわゆるオールドレンズ。

これも同じきゅうり。レンズはPENTAXのSMC TAKUMAR 35mm F3.5。いわゆるオールドレンズ。

案外写りが良くてびっくりした。マウントアダプターの分が重くなる(概ね150gほど)が、なんだかハマりそうだ。

レンズは4000円ほど、マウントアダプターは安いのを2500円ほどで入手。

ピントはマニュアルだがピーキング機能があるし、露出は絞り優先が使える。

ミラーレスを持っているなら、オールドレンズを試さなきゃ!、ということらしい(笑)。

2017/7/11

自然栽培をやる適性として、草や虫が好き、という点を挙げられるかも知れない。草ボウボウのままではだらしなく見えるので時折見苦しくない程度に刈るものの、いろんな草が生えているのは嫌いではないし、元気なミミズを見つけるとつい手掴みしたくなる。蟻が歩いていれば、巣はどこだろうかとつけてみる。おまけに筆者の場合、虫にさされてもあまり腫れない、という体質もある。たぶん、ご幼少の頃から培われたものであろう。

最盛期を迎えつつある相模半白きゅうり。赤いモールは種採りの目印。

最盛期を迎えつつある相模半白きゅうり。赤いモールは種採りの目印。

「固定種野菜の種と育て方」を読んでから久しく筆者憧れの品種だったが、ようやく栽培することができた。

食べきれないので、勤務先に持ち込んだりしている。きゅうりの栽培は案外難しいと思う。育苗はたやすいが、長期間収穫が続くかどうかはその年によりけりだ(もちろん品種にもよる)。失敗するとすぐ終わってしまうし、うまくいくと我が家だけでは消費しきれない(笑)。

かと言って、他家受粉なので、種を採るなら、ある程度の株数を栽培する必要もある。面倒なので受粉には気を使っていない(笑)。

捨てたかぼちゃから自然生えした沢山の芽を間引きせず成り行きを見守っていた。小さいうちは共倒れになるかと思ったが、ようやく自分たちの中から大きくなる蔓を選んだようだ。周囲が手狭で、ちょっと離れたスペースまで誘導できるかどうか・・ (^^ヾ

捨てたかぼちゃから自然生えした沢山の芽を間引きせず成り行きを見守っていた。小さいうちは共倒れになるかと思ったが、ようやく自分たちの中から大きくなる蔓を選んだようだ。周囲が手狭で、ちょっと離れたスペースまで誘導できるかどうか・・ (^^ヾ

(世界一)トマトも赤くなってきた。今年は1本仕立てオンリー。カラス除けの糸を張った。

(世界一)トマトも赤くなってきた。今年は1本仕立てオンリー。カラス除けの糸を張った。

悩ましいのが青枯病である。昨年もあったが、今年も既に1本出ている。水分の多い粘土質のせいもあろう。秋に堆肥でも充填してみようかな。

育苗が遅れた(久留米)長ナスもそれなりに育ってきた。ここまでになれば心配ないだろう。発芽には苦労?したが、発芽してしまえば案外簡単な野菜かも知れない。ナスは肥料食いだというが、ほとんど肥料も要らないし。

育苗が遅れた(久留米)長ナスもそれなりに育ってきた。ここまでになれば心配ないだろう。発芽には苦労?したが、発芽してしまえば案外簡単な野菜かも知れない。ナスは肥料食いだというが、ほとんど肥料も要らないし。

普通のナスは実の重さで枝が垂れてくるので、垂れないように誘引したりするが、このナスは枝が太く短いのでその必要がない。強風で倒れない程度に支えるだけでOKだ。味もさることながら、これが大きい (^^;;

2017/7/10

浄土真宗門徒である筆者夫婦には慣れないキリスト教会。辞書を引くと礼拝とか参拝とかいう意味になるらしいが、CONCERTではなくWORSHIP。時間にして1時間らしいが、一体どんなものかさっぱりわからないながら、娘が歌うなら聴きに行かずばなるまい。

京都に到着しても時間に余裕があったので、国立博物館で時間つぶし。最初の仏像群から圧倒される。無教養だし、じっくり鑑賞してはこちらの身が持たないので、そそくさと切り上げる。狩野元信の襖絵?と縄文時代の石器にはもっと時間をかけたかったかな。遅い昼食を摂ってから教会へ向かった。

娘が普段出入りしている教会ではない。まごついていたら、娘の彼氏も来ていて手招きされ、隣に座った。何かと心強い。(親としてはどう受け取っていいかわからないが)主に導かれたと言う娘の身の上話が入る以外は、ピアノ伴奏付きのソプラノコンサートと言って良い。特殊なのは、すべて賛美歌で、そのほとんどは作曲科を出て留学もしたピアノ伴奏の〇〇〇さんの作曲であることだ。2人でユニットを結成したらしいから、現代版宗教音楽の作曲家とその専属歌手ということになろうか。

いつもの娘らしい歌だった。筆者や妻には不可能だが、完全に響きが乗っている。高校時代のように音程がわからなくなる素振りもない。生真面目なほど一直線に音楽に向かっている。これほど長時間人前で歌うのは初めてで心配したが、伸びは最後まで失わない。賛美歌に相応しい歌い方だった。大学での専攻は打楽器で、声楽は3年の授業で習っただけだが、高校時代とは声がまったく変わっている。やはり二刀流でよかった。

驚いたことがあった。〇〇〇さんのご両親とお話したところ、お爺さんとうちの娘のお爺さん(妻の父)は同じ小学校の同級生だった可能性が高いことがわかった。さらに、〇〇〇さんの姓が曾祖母の実家と同じことから、僅かながら遠い親戚の可能性さえある。ユニット結成は運命?(笑)。

2017/7/06

野草を生やしておいて一番いいのは、生真面目に野草を排除しなくていいという解放感だと思う。実に楽だ。気持ちがいい。

2017/7/05

いわゆる自然栽培のお題目みたいになっている、不耕起、無農薬、無肥料、無除草、で、筆者の現状を書き連ねる「大丈夫シリーズ」の4回目の最終回である。草については、既に、過去の大丈夫シリーズで書いたことも多いが、ご容赦いただきたい。

「無除草で、野菜栽培なんてできっこない」と、よく言われる。その通りだ。まったく除草しなかったらほとんど無理だろう。しかし、自然農法・自然農・自然栽培の類を名乗る人でまったく除草しない人はほぼいないはずだ。これも言葉の問題だが、無除草と言うより、川口さんのように、虫や草を敵としない、と言うほうがわかりやすいだろう。もちろん、やり方は人それぞれになるので、以下は筆者の場合である。

何世代もこの地で命を繋いできた野草でも、草ボウボウの中に種を落として、それが大きく育つのは難しい。地上部は先輩野草に遮られて光が届かず、地下部は先輩野草の根の勢力が強くて根を伸ばせない。芽が出て育つようになるのは、先輩野草の勢力が衰えた頃だ。それは季節の変わり目でもある。原産地から遠く離れて、人間に都合のいいように飼いならされた野菜が入る余地はない。

しかし、そんな環境でも、人間がちょっと手を貸してやるだけでいい。周囲の草を刈って光を届け、地際で刈って野草の根の力を弱める。そうするだけで、野菜の育つ余地ができる。野草を綺麗に排除するのが篤農家の証だったかも知れないが、極端に排除する必要はない。

むしろ野草と共に育つほうがメリットが大きい。病虫害に強くなり無農薬栽培がやりやすい、野草の根や刈り置きした草により土壌生物が増えて土が柔らかく肥える、土が乾きにくいのでよほどのことがない限り水をやる必要がない、などである。

本来、地表付近の土は酸素が多く、土壌生物が最も活発に活動するゾーンだ。植物はこのゾーンに養分を吸収する根を伸ばす。土を裸にしてしまうと、このゾーンが無くなる、とは言い過ぎだろうか(笑)。

とはいえ、悩みどころは野草と野菜のバランスである。野草を多くすると野菜が少なくなるし、野菜が多いと野草が少なくなる。ってことで、今のところ適当にやっています(笑)。

大丈夫シリーズ全般に言えるが、実際にやってみると、いままで常識だと思っていたことがそうでないことに気づく。

2017/7/04

使わないカメラやレンズをヤフオクで売ったら、カメラのキタムラ査定の倍以上で売れた。当初は、この売上でXマウントの単焦点を1つ買おうと思っていたのだが、ここへ来て躊躇している。FUJIFILMのこれからに不安を持ったためだ。18-55mm F2.8-4ズームさえあればほとんど困らないし、最近は35mmF1.4を付けっぱなしにしているが、これ以上レンズを増やすには確証が要る。

ためらいは、昨年発売されたFUJIFILMのフラグシップ2機種、X-Pro2とX-T2から来ている。もちろん使ってみないと正確なことはわからないのだが、ネットで見る限り、X-T1以上に平板な画像に見えてしかたがない。ノイズを抑えすぎてディテールが飛んでいるのだろうか?? 一気に2400万画素になったのがいけないのだろうか?? 今のところ高すぎて買えないが、将来の候補がこれではいささか不安である。

最近のF2の単焦点レンズシリーズも買う気が起きない。安く、軽く、AFが早く、防塵防滴、になったかもしれないが、肝心の画質が面白くない。コストが嵩むハードを磨くよりソフトで安価に仕上げているとも聞く。

一旦見限ったはずのNikonだが、昨年発売のD500に続いて、今年6月発売のD7500も2000万画素になった。APS-Cは1600万画素までがいいところ、が持論の筆者にはまだ足りないが、2400万画素ばかりの昨今の風潮の中で2000万画素を採用したのには、拍手を送りたい気分だ。やはり立体感が違ってくる。

ただ、これらは高級機もしくは中級機なので、重い。軽い初級機でこれをやって欲しいところだが、昨年発売されたD3400もD5600も2400万画素だった。光学ドライブの高倍速化と同様、何も知らない人をひきつけるには高画素化が欠かせないのだろう。愚かな話だ。

当分はX-Pro1を使うことにしている。しかし、行く先が見えないので、新たなXマウントレンズの購入を躊躇うようになった。FUJIFILMだけの問題ではない。APS-Cで2400万画素の画は、細密だが平板すぎると思うのだ。

2017/6/30

こうして自然栽培をやっていられるのも、周囲に恵まれているからだと思う。家の前の畑が草ボウボウでもお隣さんから苦情が来ない。むしろ理解があるような口ぶりである。幼馴染だから気安いこともある(それにしても、筆者の1歳上の62か63歳で一人暮らしは寂しいだろうな)。

集落の畑が集まるところにも畑がある。大きくは2か所あり、1つ目の周囲はいまや耕作放棄地が多く、草が伸び放題だったり、防草シートがかかっていたりする。北隣の畑もいまに防草シートをかけるそうだから、そうなったら、気を使って防草シートで設けた緩衝地帯も不要になるから、うちの畑も全面使えるようになる。

2つ目の畑の周囲は、現役の畑ばかりだ。畑に草はほとんどないから、この中で自然栽培をやるのは気が引け、父母がかけた防草シートをそのままにしてある。

そんなわけで、周囲に気を遣わずわりと伸び伸び自然栽培を楽しんでいるのだが、唯一悩ましいのが、畑のお隣さんが撒く除草剤である。

そんなわけで、周囲に気を遣わずわりと伸び伸び自然栽培を楽しんでいるのだが、唯一悩ましいのが、畑のお隣さんが撒く除草剤である。

防草シートをかけると大方の草は抑えられるが、完全ではない。防草シートを抑えている金具や石の周囲から生えてくる。それを完全にしようと、除草剤をかけるのが大概この時期で、さらに完全を狙って、境目にもかけてくるのである。

迷惑千万なことこの上ない。昨年は怒り心頭ですぐ怒鳴り込もうかと思ったが、やめた。たぶん、「草はわざと生やしている」といくら言っても理解されることはないだろう。感情のしこりが残るだけだ。

最近どこぞの裁判で発がん性認定されたグリホサート系だと思われるが、当人は地に落ちれば無害だと思っているだろう。むしろ草を退治してあげたと思っているかも知れない。

なかなか厄介だ。

育苗の油断で1ヶ月遅れになってしまった(かちわり)西洋かぼちゃも大きくなってきた。

育苗の油断で1ヶ月遅れになってしまった(かちわり)西洋かぼちゃも大きくなってきた。

2017/6/29

毎日通る通勤路の傍に画像のような畑があった。通路に草があり、作物のそばにも草がある。草生栽培をしているのだろうか? それともたまたまこうなっただけ??

毎日通る通勤路の傍に画像のような畑があった。通路に草があり、作物のそばにも草がある。草生栽培をしているのだろうか? それともたまたまこうなっただけ??

昨年は肥料を使わず、今年は肥料を使う。一昨年に戻ったようでいて、そうでもない。例えば、トマトは肥料なしでもそれなりなことがわかったので、一昨年までのように、育ちが悪いからと言って慌てて大量に撒いたりはしない。

昨年は肥料を使わず、今年は肥料を使う。一昨年に戻ったようでいて、そうでもない。例えば、トマトは肥料なしでもそれなりなことがわかったので、一昨年までのように、育ちが悪いからと言って慌てて大量に撒いたりはしない。

その結果、葉が茂りすぎたりせず、気持ちいいほどごく普通になっている。もうちょっと太くてもいいかな(笑)。

2017/6/26

冒頭の「白い光の中に 山なみは萌えて」を聴いて、(おっ!)と思った。柔らかく美しい日本語。フレーズの納め方もナチュラルで余韻がある。小学校4から6年の計27名が歌っているとは思えない。さすがに最後の声を張るリフレインはトレーニングを受けていない小学生には厳しいが、ここも好感で乗り切っている。指揮者がいないこと、子供達自身の選曲であること、も効いているようだ。演奏のせいか、それとも、これが妻の教師生活最後の年と思うせいか、泣いてしまった。観客は60名にも満たない保護者だけだが、最後の年に相応しい演奏だったのではないだろうか。

保護者会の最後に、先日の市音楽会で歌った歌を歌ったのだった。妻はピアノを弾いている。もちろん筆者は、いまや保護者ではないが、紛れ込んで聴いた。この体育館は娘のスポ少バレーの練習場所だったし、PTA会長として卒業式の祝辞を述べたのが、懐かしい。

朝はフルーツだけを摂っていること、夏は西瓜になること、は毎年書いている通りだ。今年もその季節がやってきて、嬉しそうに買ってきたのだが・・。

朝はフルーツだけを摂っていること、夏は西瓜になること、は毎年書いている通りだ。今年もその季節がやってきて、嬉しそうに買ってきたのだが・・。

食べてみると、あまり美味しくない。味が単一で、味わいがない。後味が舌に残りすぎる。まるで化学調味料のように・・

化成肥料の味がわかるようになってきたのだろうか?? まさか(笑)。

2017/6/22

相変わらず、毎朝録画したのを夕食時に妻と見ている。とてもいい。しかし、それがなぜなのか、さっぱりわからない。カメラのせいなのか、演出のせいなのか、・・・。いままで見てきたTVドラマとまったく違うように感じるのは、なぜなんだろう。

その中で主人公だけが、感情をあまり出さない抑えた演技に見える。これが有村さんなのか、それとも何かの演出?

例によって大河ドラマも見ているが、こっちのほうはさっぱり面白くないので、この前、一回飛ばした(笑)。

2017/6/21

筆者が子供の頃なら、わざわざ出かけるまでもなかった。外に出ればいた。母に訊けば、窓を開ければいたという。田んぼに群れ飛んでいたというから、相当いたのだろう。昨年も出かけたが、妻の前回赴任校のすぐ近くにある小さい川に、車で15分ほどで着いた。

期待して車の灯りを消すと、今年もかなりの光が明滅している。最近購入した車椅子に膝が悪い母を乗せ、岸辺の道を歩いた。川に架かる小さい橋から見ると、川面にも映ってとても綺麗だった。母もこれだけの蛍は久しぶりだったらしい。人家のすぐ近くだが、この晩は我が家の貸し切りだった。

家に帰って車庫のシャッターを閉めたら、道の上を1匹飛んで行った。家の周りにもいないことはない。細々ながら、どこかこの近くで命を繋いでいるのだろう。

「農薬は適正に使用すれば問題ない」とよく言われるが、それは人間のことだけを考えているのだろう。

2017/6/18

今日はみんなで林道の草刈り。草刈り機でバンバン刈っていく。草刈り機は先々週に続き今年2回目ということもあってか、わりかし快調。草も思いの外少なく、11時頃に終わった。

思いっきり食べたレタスもそろそろ終わりか。茎が少し伸びてきた。今に花が咲き、種ができるが、そこまで待っていられない。ここは朝顔の花壇なのだ。遅れ気味なので、緑のカーテンは厳しいかも(笑)。

思いっきり食べたレタスもそろそろ終わりか。茎が少し伸びてきた。今に花が咲き、種ができるが、そこまで待っていられない。ここは朝顔の花壇なのだ。遅れ気味なので、緑のカーテンは厳しいかも(笑)。

変化がないので、来年はミックスにして、とこれは妻からの要望。

恒例の(ステラ)ミニトマト棚。脇芽を欠かずに放任するのでジャングルになるが、いちいち誘因しないので、あらかじめジャングルジムを組んでおく。

恒例の(ステラ)ミニトマト棚。脇芽を欠かずに放任するのでジャングルになるが、いちいち誘因しないので、あらかじめジャングルジムを組んでおく。

(筑摩野五寸)にんじんの花。種を採るつもりはなかったが、採ってみようか。

(筑摩野五寸)にんじんの花。種を採るつもりはなかったが、採ってみようか。

けど、7月の種蒔きに間に合いそうもないな。

(宮重総太り)大根の種のできかけ。そのままにしておいたら、多数の茎が重みで折れた。残ったのを折れないように杭を立ててゆるくしばってある。おいしいらしく、(たぶん雀に)結構食べられている。

(宮重総太り)大根の種のできかけ。そのままにしておいたら、多数の茎が重みで折れた。残ったのを折れないように杭を立ててゆるくしばってある。おいしいらしく、(たぶん雀に)結構食べられている。

こちらの種は間に合うと思うな。

2017/6/15

気づいた方がいらっしゃるかも知れないが、いわゆる自然栽培のお題目みたいになっている、不耕起、無農薬、無肥料、無除草、で、筆者の現状を書き連ねる「大丈夫シリーズ」の3回目である。ただ、今回は大丈夫とは言い難い。

ここで言う肥料を定義しておこう。

米糠や油粕など植物由来で一般に肥料とされている物は、その使い方によらず、肥料とする。草マルチや草だけを原料とした堆肥は肥料に含めない。家畜の排泄物やそれを原料としたもの、ならびに化成肥料は元々使わない。

自然栽培の類としては、無肥料の定義がやや厳しめだ。植物残渣の一部ではあるが、米糠や油粕などを、使い方によって、肥料ではないとしてしまうと一般の理解が得られない。また、農林水産省によれば堆肥も特殊肥料に含まれるが、草マルチは野菜の近くで堆肥を作っているようなものだし、厳密に考えてしまうと、土中に残った根もいづれは堆肥みたいなものになる。もう訳わからなくなるが、いづれにしても、土壌生物の糧になる有機物を一切絶ってしまうと、我々凡人では歯が立たない。

尤も、自然の循環を大切にすればいいだけのことに、無肥料かそうでないかという名目に拘るのも、おかしい。無肥料を連呼するのは、恐らく、自然栽培の類を宣伝するためのセールストークであろう。

さて、現状である (^^;;

(単子葉には単子葉同士が相応しいかと思って)たっぷり米糠をあげた玉ねぎを除くと、一昨年の秋に米糠をばらまいた以後、昨年は肥料を使用しなかった。それなりの収穫はあった。ナスなどには分厚い草マルチを行った。

だが、まだまだ野菜作りに不慣れで安定した量が望めないし、(野菜によってはかけないのもあるが)分厚い草マルチを一面にかけるのは大変だし、拘り過ぎて収量が少なく結局スーパーで買うのが多くなるよりちょっとの拘りを捨てて収量が多いほうがいいのじゃないか。

普通の畑と同じような密度で野菜を育てると、草を育てる余地が無くなる。草を育てると、野菜の密度が低くなる。肥料に頼ってその作物の限界付近の収量を得ようとする慣行農法に比べると1株あたりの収量も少ない。種を採るために野菜を長く畑に置くと、効率が落ちる。

草マルチを多用すると草を育てられない。草を育てても野菜が十分に育つ肥えた土にまでなるのは難しい。

やり方によっては、無肥料で慣行農法と同等の収量を得ることが可能かも知れない。筆者はまだまだ野菜栽培自体の経験が浅く、基本ができていないのかも知れない。時間があれば十分な準備ができるのかも知れない。

だが、ノウハウに乏しく、なるべくなら楽をしたい筆者は、少しぐらい肥料に頼ってもいいかな?と思うのだ(笑)。自然栽培と有機栽培の中間ぐらいかな。

2017/6/12

昨年は、気づいたら閉園した後だったので、ずっと楽しみにしていた。畑作業も一段落したし、教員最後の年だというのに何かと忙しい妻の息抜きも兼ねて、行ってきた。

石川県の白山の玄関口である白峰から少し福井県側に行ったところに入口がある。舗装された広い林道を上がると駐車場に着く。思っていたより広く、自動車も多い。バスまで来ている(けっこう有名だったのね 笑)。山道を10分ほど登ると高山植物園に着く。まだ早いかと思いあまり期待していなかったが、ニッコウキスゲの黄色い色が結構ある。白山フウロもある。その他色々。テントのNPOさんに訊くと、これからもっと咲くらしい。1週間ぐらいでかなり変わるらしい。思っていたより狭く、(これで高山植物のバックアップが可能なのか?)とは思った。

花を目当てに来たが、それより残雪が斑に残った白山連峰が素晴らしかった。植物園を出てちょっとの山頂に上るとさらに見晴らしが良いが、そのころになると山頂付近が雲に覆われていた。残念。また来よう。

カメラはPanasonic DMC-GF5 + LUMIX G VARIO 14-45mm/F3.5-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.。M4/3の古い標準レンズだけど、案外いいみたいなので、買ってみた。手持ちのLUMIX G VARIO 14-42mm/F3.5-5.6 II ASPH./MEGA O.I.S.や、パンケーキズームのM.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZよりくっきりして色合いも良いが、ちと長い。APS-Cに一本化しようかと思いつつ、なかなかM4/3も放せないな。

名残惜しいがあっても使わないし、1つ1つヤフオクで売るのも面倒なので、キタムラで売ろうかと査定してもらった。けど、筆者が考えていた最低ラインを大きく割ったので、止めた。

おかしいのが、レンズが使用不能で0円となったD5000ボディ。しばらく使ってなかったのでその場は何も言わず引き上げたが、家に帰って確認したら、やっぱりなんともない。持ち込んだレンズでも使用不能だと言っていたけど、レンズのロックボタンも知らないの?(笑)

2017/6/9

家の前に畑があるのはとても幸せだと思う。最近は朝6時頃に起きて、朝食にしているフルーツを摂る前に、ぐるっと見回るのが毎日の楽しみになっている。この時期、夏野菜が大きくなり始めるのを見るのがいい。

(久留米長)なす。さんざん書いたように発芽が遅れてしまったので、まだ小さい。

(久留米長)なす。さんざん書いたように発芽が遅れてしまったので、まだ小さい。

少し草マルチをして、少し米糠をあげた程度だが、例年の例から推して、今に大きくなってくれると思っている。この時期、期待と不安が交差する。

第一弾の(相模半白)きゅうり。当初の心配をよそにわりと順調だと思うが、垂直に立てたネットより朝日に近い側に植えてしまったせいで、ネットから離れようとする。来年は植え位置を逆にしよう (^^ゞ

第一弾の(相模半白)きゅうり。当初の心配をよそにわりと順調だと思うが、垂直に立てたネットより朝日に近い側に植えてしまったせいで、ネットから離れようとする。来年は植え位置を逆にしよう (^^ゞ

5/23に紹介した、自然生えのかぼちゃ。品種がはっきりわからないが、昨年育てたかちわりか、スーパーで買ったかぼちゃの種で育てたやつのどっちか。

5/23に紹介した、自然生えのかぼちゃ。品種がはっきりわからないが、昨年育てたかちわりか、スーパーで買ったかぼちゃの種で育てたやつのどっちか。

様子をみるのに沢山の芽をそのまま放置していたが、このままでは共倒れになりそうな感じ(笑)。

ミニトマトの畝に芽ぶいた、自然生えのトマト。ここでトマトを作ったのは確か3年前だから、昨年のこぼれ種とも思えない。食べられないトマトをここに捨てたのかなぁ。

ミニトマトの畝に芽ぶいた、自然生えのトマト。ここでトマトを作ったのは確か3年前だから、昨年のこぼれ種とも思えない。食べられないトマトをここに捨てたのかなぁ。

大玉のような気がするが、ここで育てるミニ同様に、芽欠きなしで放任しようと思う。こちらは集団の中から大きくなる個体を選んだようだ。

2017/6/7

かぼちゃ(品種はかちわりの2世代目)の調子が良くないと5/29に書いたが、ようやくその原因がわかった。当初考えた土が肥えていないせいでも、日照りが続いたせいでもない。育苗に使った培養土のせいだった(いや、筆者の使い方のせいなのだが・・ ^^;;)。

かぼちゃ(品種はかちわりの2世代目)の調子が良くないと5/29に書いたが、ようやくその原因がわかった。当初考えた土が肥えていないせいでも、日照りが続いたせいでもない。育苗に使った培養土のせいだった(いや、筆者の使い方のせいなのだが・・ ^^;;)。

右側が先に定植した余りもの。ゴールデンウィークから育苗を開始したが、いまだに小さいし、色が薄い。左側が5/28に育苗開始したもので、双葉が開いて間もないが、大きくて青々としている。

培養土自体は同じだ。いつもの、肥料成分がなく堆肥成分だけという一番安いヤツだ。でも、経緯が違う。

去年の秋から春先まで育てたネギ苗に使っていた培養土を再利用したのが右側、新しい培養土を使ったのが左側(ついでに芽が出やすいようにと、上部に赤玉土を混ぜてある)。

ゴールデンウィークに開始したのになかなか芽が出なかった。2週間ほどした頃、種を埋めた上部の培養土がまるごと蓋のように持ち上がったポットがいくつかあった。培養土が固まっていて隙間から芽を出すことが出来ないようだった。それで、カチカチに固まっていた上部の培養土を砕いた。固まったのはネギのネバネバ成分のためと思われる。

原因は以下が考えられる。1、の可能性が最も高いと思うのだが、どうだろう。

- 発芽にエネルギーを使いすぎた。

- 培養土の中の養分が前作のネギで消費された。

油断して失敗したいい例になったようだ。実はオクラも同じ目に会っている。これで来年からは大丈夫? (^^;;

昨秋から育てている富士早生キャベツ。小さいが虫の食った跡が全然なく、(これぞ自然栽培!)と悦に入っていたが、道向いの師匠から「今年はモンシロチョウを全然見ないでしょ。雪が長かったせいかな。うちもそうだよ。」と言われ、ちょっとショックなような・・ (^^ゞ

昨秋から育てている富士早生キャベツ。小さいが虫の食った跡が全然なく、(これぞ自然栽培!)と悦に入っていたが、道向いの師匠から「今年はモンシロチョウを全然見ないでしょ。雪が長かったせいかな。うちもそうだよ。」と言われ、ちょっとショックなような・・ (^^ゞ

2017/6/5

耕運機で耕してフカフカな土になっても、そのままにしておくと次第に締まってくる。何も草が生えていない土をそのままにしておくと、雨やお日様にさらされて表土が固くなる。日照りが続けばなおさらに固い。「晴耕雨読」という言葉があるくらい、耕すのは農作業の基本と思われている。耕さなければ何も育たないというのが一般的なイメージだろう。

固い裸地も草が生えれば一年で、少なくとも表面は団粒化する。

(巾や高さに悩むが)畑に畝を作り、(どちらを優先するか悩むが)野草を生やしたり、草マルチしたりして、4年が過ぎた。場所によって厚さは違うが表層はある程度柔らかい。日照りが続いても、草マルチさえあれば下から水分が上がってきて、夏野菜のポットを植える穴は楽に掘れる。

柔らかいと言っても、耕運機で耕したすぐみたいにフカフカではない。手で土が掘れる程度だ。それにそんなに深くまで柔らかくはない。達人の畑では、畑用のポールを手で押し込むと2mも入るそうだが、うちはせいぜい30cm程度である(直前のお天気にもよる)。すぐ下が粘土層という事情もある(と言い訳しておく)。

森林の土がお手本とすれば、西村さんの有機農法講座の「土とは何かを知って欲しい」を見ても、柔らかいのは腐食が進んだ表層だけで、下へ行くほど固くなる。畑では森林レベルの土作りはまず無理で、もっとスケールダウンした可愛いレベルになるのは致し方ないと言えようか (^^;;

作物によって違いはあるが、全般的には、水分を求める根は深く伸び、養分を求める根は土の表層近くを広がる。表層は酸素に富み、多くの土壌生物が活動する。土壌生物が活動すれば土が柔らかくなる。水分を求める根はある程度固くても入っていくようではある。

最近、耕運機で耕した土っておかしいのじゃないかと思うようになった。フカフカ過ぎて水分が蒸発しやすい(肥料成分も大気に飛びやすいだろう)。地下から水分も上がりにくい。これでは初期成育に水やりが欠かせなくなる。筆者は畑に(よほどのことがない限り)水はやらないし、畑に種を蒔く時も水をやったりはしない(ニンジンなど超浅蒔きする特殊例を除く ^^;;)。

ただ、まったく耕さないかと言うとそうでもない。粘土質の土は締まりやすいので、今年は、きゅうりと大玉トマトの畝に、スコップで荒く割れ目を作った(効果はわからない ^^;;)。日照りが続いた後、乾いた場所に種を蒔き時など、一部を軽く耕す時もある(初期成育が難しそうに思えて ^^;;)。時間と手間をかければ別の方法もあろうかと思うが、今の筆者には時間も知恵もない。肥料もそうだが、不耕起にこだわりすぎないようにしている。

野菜の根は強い。初期成育さえうまくいけば、後は多少固くても水分を求めて根は入っていく。そんな感じ。

2017/6/4

きゅうり第二弾の棚はななめにしてみた。トマトもそうだが、きゅうりも本来は地面を這う植物なので、垂直より斜めのほうがいいのだ (^^ゞ とはいえ、造作がやや難しく、時間も倍くらいかかった。

きゅうり第二弾の棚はななめにしてみた。トマトもそうだが、きゅうりも本来は地面を這う植物なので、垂直より斜めのほうがいいのだ (^^ゞ とはいえ、造作がやや難しく、時間も倍くらいかかった。

本日は、集落美化の一環で上の田周囲の草刈りをしてきた。昨年もやったが今年は一人増えて7人でやったので、割と余裕があり、川の近く、猪よけの電線を張るスペースも綺麗に刈れた。

本日は、集落美化の一環で上の田周囲の草刈りをしてきた。昨年もやったが今年は一人増えて7人でやったので、割と余裕があり、川の近く、猪よけの電線を張るスペースも綺麗に刈れた。

午後はビールを飲んでバタンキューを決め込もうかと思ったが、どうしても気になり、刈った草をもらってきた。軽トラで山盛り2杯。1杯目は、かぼちゃ周辺やじゃがいも周辺の草マルチを強化。2杯目は、いい加減疲れてきたので家の前の畑の通路に下すだけにした。

久しぶりにD3000で撮ったら、絵が懐かしい。

2017/5/31

「農薬がないと虫に食べられてまともな野菜ができない」と思っている方は多い。そして、「草が多いと虫が多く、従って、虫の被害も多い」と思う方も多い。普通の人は雑草と呼ばれる野草を丁寧に取り除き、虫がついたと言って農薬を使ったりする。そして草ボウボウの畑は嫌われる。筆者も以前はそう思っていたかも知れない。

(数を数えたわけではないが、鳴き声で判断しても)草を生やしておくと確かに虫は多い。けれども、(慣行農法の経験がないのでよくわからないが、)実際の虫の被害は慣行農法と大差ないのでは?と思う。むしろ、野草があるほうが被害が少なく、そして健康に育つような気さえする。そして健康に育っていれば虫には食べられない、虫に食べられる野菜は不健康なのだと思う。野草だって、ある時期には何ともなくても、ある時期にはボロボロに食べられたりすることがある。

野草があるほうが健康に育つというのは、害虫?の天敵となる虫が多いというだけではない何かがあるような気がする。それは、単に筆者の(何もない裸の土は砂漠みたいだけど、野草が生えてる畑はオアシスみたい。)という気分の問題かも知れないが、少なくとも水分を吸い上げるためには仲間がいたほうが楽だろうとは思うし、もしかして、物の本にある植物同士の根圏ネットワークが出来ているのかも知れない。

2年目まではアブラムシがびっしりつくようなことも見られたが、3年目、4年目はそんな現象も見られなかった。虫がいないわけではないが、困ることもない。各所で「虫がいて困る」みたいな話を聞くと、不思議でしかたがない。

暑い時期の葉野菜だけは例外で、虫に食べられるが、当地では彼岸を過ぎればなんともない。これは恐らく、本来涼しい時期の野菜を生育に適していない暑い時期に育てようとするからではないかと思う。野菜として栽培されているもののほとんどは外国が原産で、日本で栽培しようとすると、いろんな無理があるのは否めない。夏野菜を早めに苗で育てておくのだってそう。

生業としての農業のことはわからないが、家庭菜園に限れば、野草を生やしておくほうが無農薬栽培は容易だと思う。今のところ、天敵という生物農薬以外の農薬は使っていない。

いちおう書いておくけど、作物を販売するなら、無農薬という言葉は農林水産省のガイドラインで禁止されていて使えない。別に売るわけじゃないからラフに書いている。

2017/5/29

倒れてきたり、とう立ちを始めたのがあったので採ってきた。これで当分の間買わなくて良い。おかげさまで、今年も多くの玉ねぎが冬を越した。

倒れてきたり、とう立ちを始めたのがあったので採ってきた。これで当分の間買わなくて良い。おかげさまで、今年も多くの玉ねぎが冬を越した。

かぼちゃの調子が良くない。苗を植え付けたまではよかったが、1週間経ってもあまり元気がない。同じ場所の過去2年は順調だったので気楽に構えていた。どこがまずかったのか、考えている。筆者が思ったほど土が肥えていないのか、植えた苗が幼すぎて日照りが続いたせいなのか・・。これからでも苗を育てて挽回可能かとは思うが、そうすると終わりがだいぶ後ろにずれて、かぼちゃの後に秋作ができない恐れもある。うーん、出たとこ勝負ですかね (^^;;

今年のかぼちゃを遅く始めてしまったのも、今になって堪えている。ゴールデンウィークから開始したが、西洋かぼちゃならもっと早く始めてもいいはずで、どうも一昨年の日本かぼちゃの癖が残っていたような気がする (^^;;

2017/5/25

14日に蒔いたいちずいんげんです。つい油断しましたかねぇ。いつもなら、三角ホーでまき溝を作って、そこに1個づつ5cmぐらいの間隔で土によく押しつけ、それから土で埋め、上を叩いておくのです。今回は、溝を作らず、移植ごてで土を持ち上げた隙間に4個づつ入れてよく叩いておいたんです。1箇所に蒔く数をさやに入っている数に合わせてみたんですね。この方法ならわざわざ溝を作るまでもないと思ったんです。

14日に蒔いたいちずいんげんです。つい油断しましたかねぇ。いつもなら、三角ホーでまき溝を作って、そこに1個づつ5cmぐらいの間隔で土によく押しつけ、それから土で埋め、上を叩いておくのです。今回は、溝を作らず、移植ごてで土を持ち上げた隙間に4個づつ入れてよく叩いておいたんです。1箇所に蒔く数をさやに入っている数に合わせてみたんですね。この方法ならわざわざ溝を作るまでもないと思ったんです。

画像のように発芽してきたんですが、固く封をしたはずの移植ごてで作った土の切れ目を持ち上げています。豆の力恐るべしですが、このところ雨が降らない日が続いて土の塊が硬く、普通ならあるはずの隙間から上に出ようにも出られず、塊となった蓋を持ち上げるしかなかった豆の苦労が偲ばれます。可哀そうなことをしました。

これから、種の上にかける土は砕きましょうかね (^^;;

2017/5/24

じゃがいも。品種は疫病に強いはずのさやあかね。猪対策に黒い布で囲ってある。

じゃがいも。品種は疫病に強いはずのさやあかね。猪対策に黒い布で囲ってある。

2列が3畝、計6列。

左から順に

種いも大 無肥料

種いも大 油粕1/4握り

種いも小 無肥料 (この画像では小さくてわかり難い)

種いも小 油粕1/4握り

種いも小 油粕1/2握り

種いも小 油粕1/2握り

種いもの重量、肥料の有無、ではっきりと違いが出ている。種いもが大きければ無肥料もありだと思うが、あまりこだわりすぎないで、これからは肥料を入れようかな。親は油粕ともみ殻を1握りづつ入れていた(小さい頃から手伝っていたので)。

そう言えば、昔、親がやっていた頃、「じゃがいもを育てるのが大変なら量を少なくすればいい。足りなくなったら買うから。」と言っていたのに、今は、(じゃがいもは保存がきくから、年中切らさないようにしたいなぁ)と思う (^^ゞ

2017/5/23

大玉の世界一トマトはがっしりした成長を見せている。見るたびに惚れ惚れする。種を採り始めて3世代目。

大玉の世界一トマトはがっしりした成長を見せている。見るたびに惚れ惚れする。種を採り始めて3世代目。

間引き後のうぐいす菜。今のところ虫食いは僅か。丸葉小松菜も同様。

間引き後のうぐいす菜。今のところ虫食いは僅か。丸葉小松菜も同様。

今年の第一弾きゅうり、相模半白。行灯をしなかったせいか、節間が短いがっしりした感じになって喜んでいたが、葉っぱが丸っこくなくてギザギザっぽいのが気になる。育てるのが初めてでどうも勝手がわからない。いつもの加賀節成が無難だっただろうか・・。

今年の第一弾きゅうり、相模半白。行灯をしなかったせいか、節間が短いがっしりした感じになって喜んでいたが、葉っぱが丸っこくなくてギザギザっぽいのが気になる。育てるのが初めてでどうも勝手がわからない。いつもの加賀節成が無難だっただろうか・・。

昨年の秋に草を積み上げておいた畝に芽ばえた、かぼちゃの芽達。どうもここに(たぶん食べられないような)かぼちゃを捨てておいたらしい。第二弾きゅうりを予定していた畝だが、あまりに可愛らしいのでこちらに変更。自然生えなので、間引きせず今後どうなるか見守りたい。蔓をどこへ伸ばそうか思案中。

昨年の秋に草を積み上げておいた畝に芽ばえた、かぼちゃの芽達。どうもここに(たぶん食べられないような)かぼちゃを捨てておいたらしい。第二弾きゅうりを予定していた畝だが、あまりに可愛らしいのでこちらに変更。自然生えなので、間引きせず今後どうなるか見守りたい。蔓をどこへ伸ばそうか思案中。

この暑さで、土曜日に植えたさつまいもの苗が枯れかけている。耕やす畑より乾きにくいので大丈夫だと思っていたし、実際この3年水をやったことはないが、今年はそうでもないようだ。回復は難しいと思いつつ、朝、水をやってきた。ふと見たら、元気な苗もある。(えっ、なぜ??)。最初に買った苗がしょんぼりしていたので、後に買った元気そうな苗を優先して植えたのだが、今は逆転している。根の状態確認を怠ったのがいけなかったのかも (^^;;

2017/5/22

この時期にこれだけ続くと異常ですかね? 久しぶりの土日休みだったので、土曜日は畑三昧でした。

まず、大玉トマトの支柱立てと誘因。以前は杭を一生懸命打っていたのですが秋にはぐらぐらになるので、昨年からU字ポールを使いだしました。手で差し込むだけで安定しますが、念のため3本の頂上部をポールで連結しておきます。とても簡単です。ただ、これは1本仕立てにはよくても2本仕立てが難しくなるのが今後の課題です。

世界一トマトはがっしり成長していますが、ポンデローザが少しひょろひょろしてるのは、場所のせいでしょうか?それともまだうちの畑になじんでいない?

次に、育てていた苗を植えました。ミニトマト、長ナス、ピーマン、かぼちゃ、の計45株。ミニトマトはニラと、他はネギと混植です。ミニトマトは根張りを良くするのに茎もかなり埋める斜め植えにしました。草マルチが十分な場所は掘っても土が潤っていますが、草が十分でない場所はここのところのお天気で乾燥が心配です(雨降らないかなぁ)。

次に、じゃがいもの囲いをしました。昨年は猪に春じゃがとさつまいもとかぼちゃがやられ、今年も心配はしていたんですが、先週、少し掘られていたのが見つかったんですね。幸いこの1週間の被害はないようです。

本格的にはワイヤーメッシュを常設でしょうけど、そこまでやるのも頑固なので、今回はとりあえず、勤務先からもらった布で囲むだけにしました。視線を遮るだけですが、これでなんとかなると有難いです。ただ、網と違ってまともに風を受けるので、どこまで持つか心配ではあります。

翌日曜日は妻とお出かけ。南砺市の縄が池へ水芭蕉を見に行くはずだったんですが、着いてみると「熊が出た」とのことで、上から湿原を眺めただけでお終いにしました。駐車場からの見晴らしがとても良く、麓に広がる水を張った田んぼの中の散居村を眺めながらお昼にしました。パラグライダーやハングライダーの発射基地にもなっているようで、5-6機ほど飛んでいました。

時間がだいぶ余ったので、帰りに近くの桜が池に寄って、木陰のベンチでのんびりしました。

2017/5/16

最近はこのカメラばかり使うようになった。

最近はこのカメラばかり使うようになった。

AF/AE性能はあまり良くない。AFが遅いし、AFスポットより小さい対象物にピントを合わせようとするとほぼ間違いなく背景にピントが合うし、マルチ測光も苦手みたいだ。5年前同世代の他社カメラと比べても性能はかなり劣るような気がする。

それでも使っているのはハマッた時の画質が気に入っているから。カメラの基本性能が劣っていても、現像にはフィルムメーカーならではのノウハウが詰め込まれている感じ。

FUJIFILM最初のミラーレス機で、独自のX-Transセンサーも初代。荒いように思う時もあるが物の質感がよく出ているような気がする。第二世代のX-T1は性能的にはずっと良くなったように思う。画質はX-Pro1より緻密でやや派手だ。しかし、のべーっとした感じが気に入らない。第三世代になった最近の機種が、のべーっとしていないかとても気になる。NikonのAPS-C一眼レフに見切りをつけて移行したのに、最近のFUJIFILMって、ハードの力より(安易に?)ソフトの力に頼ろうとして、可もなく不可もない画像になっているような気がしないでもない。

ミラーレスには珍しいOVF/EVF切換えファインダーだが、どっちでも拘らない。OVFのほうがすっきり見やすいが、パララックスもあって実際に撮影するまで正確な撮影範囲はわからない。EVFも、大きくて綺麗なX-T1とは比べようもないが、それなりの役には立つ。

フィルムシュミレーションも楽しいが、結局スタンダード(PROVIA)がほとんどで、たまにRAW現像時にビビッド(Velvia)かソフト(ASTIA)を選ぶ程度。現像も露出変更のみがほとんどで、ほぼシュミレーションまかせ。

グリップがいまいちなこともあってか、軽い単焦点レンズが似合うような気がする。最近は35mm F1.4を付けっぱなしにして、時によりCOOLPIX A(APS-C 換算28mm単焦点コンデジ)と併用している。

ファインダーが小さいせいなのか、左側についているせいなのか、水平に撮れないことが多くなった(調整するからいいんだけど) (^^;;

2017/5/15

近年のうちの工場の受注は偏っており、4、5月が多い。従って休日が少なくなる。5月はゴールデンウィークが数少ない休日を消費?するから、それ以外の休日は日曜日だけという週が続く。畑が忙しい時期だけに、困る。昨年までは、5時頃に起きたりして早朝畑仕事をしていたが、時間制限があるとしんどいし、眠たいし、今年はまだ一度もしていない。従って、日曜日は大忙しとなる。

昨日も朝から畑に出ていた。そしてほぼ一日中草を刈っていた。冬が明け何もないところから、よくぞ1ヶ月半でこれだけ伸びたものである。今年のじゃがいもは土寄せの代わりに草マルチと決めているので、せっせと刈って周囲に置いた。それ以外は、まだ植えていないナス、ピーマン、ミニトマト、第二弾きゅうり、の予定地の草刈りである。妻に、よく続くものだと感心された。手刈りはしんどいから、来年は草刈り機を使おうかな(笑)。

草を刈っていて思ったのだが、どうも言う事とやる事が一致していないようだ。例えば、大玉トマトの苗を植える時、長く伸びた畝上の草はすべて刈っている。荒く刈るから慣行農法のような綺麗さではないが、ほとんど刈っている。「邪魔にならない草は刈らない」というのは自然栽培の常套句で、それなら野草をかなり残すと思われるかも知れないが、植える間隔がよほど広くないと、結局畝上の全部の草が邪魔になってしまうのである (^^;;

例えば、巾90cm長さ5mの畝がある。筆者はここに6本を2列にして計12本を植えた。間隔はおよそ70から80cm。通常よりかなり広い。苗の周囲、広がった苗の葉先20cmを目安として草を刈るとすれば半径は60cmになる。つまり、野草を生真面目に残したとしても、ほとんど残らない。畝上の草を全部刈っても大した違いはないのだ。

それから生えてくる野草については、トマトとのバランスになる。トマトは苗からのスタートなので、いちから始まる野草より早く大きくなり、従って、野草もあまり邪魔にならず刈る必要もあまりない。降った雨を吸ってくれるので乾燥気味に育てたいトマトにも良い。

作物と野草のバランスはなかなか難しい。野草と土壌生物に土を育ててもらうには、ある程度の野草が必要だが、野草を優先すると作物が少なくなる。逆に、作物を優先すると野草が少なくなる。

なんか話がまとまらなくなってきたが、「自然栽培は無除草」と言ってしまうと、何も知らない人は「無除草で作物が育つわけない。インチキだ。」と騒ぐわけで、それだけじゃあないことも多々あり、要は草を生かす農法なのだが、結局これも名称というか言い方の問題で、一言で言い表せるような名称は難しいな、と。

2017/5/13

総太り宮重大根の花です。下のほうが少し種になってきました。

総太り宮重大根の花です。下のほうが少し種になってきました。

近くに三浦大根もあったのですが、花が咲く前に切りました。三浦のような白首大根は地中に首まで埋もれるので寒さに強いかと思って育ててみたのですが、収穫する時に掘るのが面倒で、地上に半分?くらい出る青首大根のほうを選択してしまいました。選択する必要があるかって? 大根は交雑するし、交雑を防ぐのにネットをかけて人口受粉するのは面倒なので・・(^^ゞ

そこまでは良かったのですが、種採りはやはり長く畑を使いますね。夏野菜の計画を立てた時、そんなのは頭にまったくなく、ここにトマトを植えるつもりになってたのがバカみたいです(笑)。

でも、まあ、近くに種を採る人がほぼいないので、他との交雑はそれほど気にしなくて良いのかも知れませんね。

2017/5/12

野菜を作ったことがない人にはなんのことだかわからないと思いますが、実がなる野菜の枝や実を整理することです。詳しくは、例えば、農業しよう!野菜栽培・育て方 の整枝(仕立て)をご覧下さい。皆が皆、こうしているわけじゃありませんけどね。

栽培開始当初は、仕立てなんて知りませんでした(せいぜい、大玉トマトの脇芽を欠くくらいですね ^^ゞ)。二年目からやるようになりました。まあ、現在も大雑把にではありますが、やっております。

主に目につくのは普通の栽培方法のページや本です。例えば、ナスは3本仕立てにして一枝一果法などありますし、瓜科の親つるは早めに摘んで子づるを伸ばしたり、トマトの苗も花芽がついて生殖成長モードになってから植える、などです。最近になってやっと思い当たったのですが、普通の栽培は堆肥や肥料などを豊富に与えてその野菜最大量の収穫を得ようとする方法かと思います。自然栽培はそうではなく、その野菜本来の生育をさせて収穫を得る方法です。生育が違うのですから、仕立て方法も違ってきて当然ですね。

「"自然"栽培なんだから仕立てしない。放任だ。」という方もおりましょうし、「"栽培"なんだから仕立てはする。」という方もおりましょう。(普通の栽培と放任の間ぐらいが落としどころかな)と考えていますので、野菜の生育状況を見ながら試行錯誤したいと思います。ま、普通の栽培でも、人により様々なんでしょうけどね。

7節ぐらいまでやっていたきゅうりの花芽欠きも、今年は3節ぐらいにしてみましょうかねぇ。

2017/5/11

ゴールデン・ウィークに植えた大玉トマト。今年はいつもの世界一トマト以外にポンデローザも作ってみた。いづれも12株づつ。病気予防に一緒に植えているのは我が家では野生化しているニラ。虫にポッキリやられないように、紙の筒でガードしている。

ゴールデン・ウィークに植えた大玉トマト。今年はいつもの世界一トマト以外にポンデローザも作ってみた。いづれも12株づつ。病気予防に一緒に植えているのは我が家では野生化しているニラ。虫にポッキリやられないように、紙の筒でガードしている。

いつもはこれに透明なキャップを被せるか、袋を利用していわゆる行灯にする。保温のためだ。ところが、今年植えて、地面に立っているその姿を見たら、行灯という日陰で育てたくないと思った。陽の光をそのまま浴びさせてあげたいと思った。それで、今年はそのまま畑に立っている。苗の生育中に光の大切さが身に染みたせいだろうか。生育は遅れるのかも知れないが・・

行灯に保温効果はあるのだろうか?という疑問もなくはない。中と外で気温の違いはほぼないと思われる。風を防ぐことで水分の蒸発を抑え、気化熱も抑えるからだろうか?

2017/5/3 その3

その2で紹介した岡本さんは、無肥料栽培と言っています。が、前書きで、肥料を独自に定義しているとも言っています。

曰く

>肥料とは、企業が販売する化学肥料や有機肥料、あるいは家畜排せつ物を使用した肥料のことを言い、循環型農業で利用する自家製の植物性肥料は含んでいません。米ぬかや腐葉土、草木灰、もみ殻くん炭などを利用することは、僕は決して不自然なことではないと定義しています。土壌生物を増やすための行為までを否定するものではありません。

作物を直接生育させるのが肥料で、土壌生物を増やすのが堆肥とすれば、堆肥として使用しているのだから肥料ではない、とおっしゃっているようです。気持ちがわからなくはないのですが、どうしても引っかかる点があります。それは米ぬかです。米ぬかは一般には肥料とみなされていますからね。

また、農林水産省の定義によれば堆肥も特殊肥料に分類されます。堆肥も肥料なわけです。

確かに不自然なことではないと筆者も考えます。米ぬかと草マルチは利用する部分が違うだけで本質的な違いはありません。しかし、まだまだ自然農法の類に批判的な人も多く、こういう方達に格好の標的をわざわざ差し出すこともないでしょう。

筆者が、肥料は少し使ってますよ、と言うのはこのことがあるからです。あんまり無肥料無肥料って言わなくていいんじゃないかと思うんですね。

詳しくは知らないのですが、おそらく関谷さんらnicoのメンバー(もしくはそれに類する方)なら、堆肥類も使わないはずですから、無肥料と言ってもいいのではないかと思います。ま、それでも土の中に作物の残さが残るのではないかと思いますが・・。

2017/5/3 その2

岡本よりたか著「無肥料栽培を実現する本」

三浦伸章著「三浦伸章 ガッテン農法」

自然農法というか自然農というか自然栽培というか、名称はともかくそういった類の本を2冊読んだ。

前者

細かいハウツーを書いても仕方がない、それは実行する人が考えること、という方針らしく、何事も概要しか書いてない。もの足らないような気もするが、これでいいような気もする。文章ばかりでは説得力がないような気もする。初めて聞くような事項もあるが、やってみないとなんとも言えないし、やってみてもはっきりしないような気もする。また気が向いたときに読んでみよう。

後者

MOA自然農法普及員とのこと。こちらは普通のハウツー本。特に畝作りに詳しい。スコップを挿して土を緩めて酸素を供給してやるのは初めて見たがすぐにもできそうだ。

2冊とも、最初にはお薦めしない。やはり最初は竹内さんの「これならできる!自然菜園―耕さず草を生やして共育ち」がいいんじゃないかと思う。

2冊とも、耕運機などで耕していた畑にあるという硬板層に触れている。こういった類の本では西村さんの本で目にしたぐらいで、これだけ本格的に取り上げたのは初めて見た。作物の生育に良くないので両冊ともスコップなどで壊すように書いてあるが、1つの畝ならともかく広いと難しい。それに、家の前の畑は下が分厚い粘土層の恐れも高い。さてどうしたものか・・。西村さんのように、セスバニアやクロタラリアといった大きくなる夏のマメ科植物に頑張ってもらおうと思っていたのだが・・(笑)。

2017/5/3

発芽で出遅れたが、ミニトマトとなすもようやくここまで来た。世間一般的にはゴールデンウィークあたりに植えるだろうが、どうせ半年の長丁場だから、少し遅れてもなんとかなるんじゃないかと思う。

発芽で出遅れたが、ミニトマトとなすもようやくここまで来た。世間一般的にはゴールデンウィークあたりに植えるだろうが、どうせ半年の長丁場だから、少し遅れてもなんとかなるんじゃないかと思う。

今度のことで光の大切さがよくわかったので、来年以降は育苗器を使わないか、使っても根を出す段階ぐらいになるんじゃないかと思う。地上に芽を出してからでも沢山光に当てるといいようで、発芽時に徒長してしまい心配された大玉トマトも、いまではがっしりした苗になった。

早い時期に開始したり楽に育てたりするのに、大きめの簡易温室を作ることも考えたが、人工的な環境で長く育てるのはトラブルも多そうだ。世間からはやや遅れるが、暖まってきた頃から開始して光や風の中で育てる陽だまり育苗のほうがいい苗を育てやすいように思われる。

尤も、こんなことになったのは昨年採った種の発芽率がとても悪かったからなので、採取方法、保管方法を考えたい (^^;;

2017/4/28

黄化と言うらしい。黄化して発芽するのを黄化発芽と言うらしい。早い話が”もやし”だ。蓋をして光がない箱の中で発芽すれば当然のことだと、やっと気づく (^^;;

4/24画像のその後だが、やっぱり生育がおかしい。正常に発芽した隣の芽は青々としているが、黄化発芽した芽はお天気の良い日が何日かあった今でも黄色いのが残っているし、弱々しい。発芽する時でも、正常に発芽したらすぐに双葉が開くのに、黄化発芽するとなかなか開かない。やはり、植物にとって日光はご馳走で、葉緑素がせっせと活動するのだろう。

4/24画像のその後だが、やっぱり生育がおかしい。正常に発芽した隣の芽は青々としているが、黄化発芽した芽はお天気の良い日が何日かあった今でも黄色いのが残っているし、弱々しい。発芽する時でも、正常に発芽したらすぐに双葉が開くのに、黄化発芽するとなかなか開かない。やはり、植物にとって日光はご馳走で、葉緑素がせっせと活動するのだろう。

気になるのはやはり正常発芽と黄化発芽を分けるポイントだ。4/24に書いたように、筆者の寝床に設置してある蓋つき発泡スチロールの簡易温室で夜の間に発芽したら黄化発芽、それを外に出したらその日の午前中に正常発芽。違いは、地上部に顔を出す前に土の中で光を感じた数時間の有無だけだ。この程度?の違いで大きな生育の違いが出てしまうことが驚きだ。なんて不思議なんだろう。

もう一つ疑問があった。いままでの陽だまり育苗でも、車庫の中の暗闇で発芽することがよくある。ところが、黄化発芽をみたことがない。

これはたぶん、発芽の瞬間の光だけではなく、累積が大事なのではなかろうか。地中で成長している時でも光を感じており、その累積がある程度以上に達した時、正常発芽するスイッチが入るのではないだろうか。地中にまったく光がないわけではない。もちろん地上ほど強くはないが、土の隙間からまだ地中にある種や茎や双葉に光が届く。陽だまり育苗は、地上部に顔を出すまでの何日間か、日中は外に出しているから、それが効いているのではないだろうか。

ナスやトマトの種はは嫌光性として知られる。光があたると発芽が抑制されるので、あてないほうがいい種のことだ。しかし、この「発芽」は細分化して考えたほうがいい。根を出すフェーズと地上部に芽を出すまでのフェーズだ。詳しいことはわからないが、嫌光性種子であっても、地上部に芽を出す頃には光が必要になる。

筆者も参考にさせていただいて使ってみたが、ネット上で拝見する自作の簡易育苗器は蓋つきの暗闇で育てるものも多い。おそらく自作が簡単なのと暖房のW数が小さくて済むからだと思う。これだと光が当たらないので、育苗器ではなく芽出し専用器になると思うが、筆者がやってしまったように芽が地上に出るまで暗闇で育ててはいけない (^^;; 地上に出る前に箱から出すか、途中何回か光に当てるか、などの対策を考える必要があろう。暗闇にならない透明カバーの育苗器ならいいんじゃないかと思うが、熱が逃げやすいかも。

尤も、黄化発芽してもすぐ緑化するようなら、そんなに気にしなくて良いのかもしれない。他の種子はどうなのだろう。

2017/4/24

昨日は集落の皆で林道の側溝掃除作業。春の恒例行事だ。土手が崩れて側溝が埋まっている土をどけるのが主な仕事。今年はあまり崩れていなかったので、わりかし早く済んだ。わいわいやっているうちに終わるかんじ。ようやく芽を吹いた新緑が眩しい。

ようやく余りが出たので撮影。これは(久留米長)ナス。

ようやく余りが出たので撮影。これは(久留米長)ナス。

根が出たらすぐポットに埋め、自作育苗器にセット。昼は30度、夜は20度を少し繰り返すと芽が出てくる。温度管理できるようになったのだから、来年は最初から育苗器でもいいかな(育苗器というより催芽器か 笑)。

ちょっと気づいたことが・・。

ちょっと気づいたことが・・。

これは(久留米長)ナスですが、黄色い芽と緑の芽があるでしょ。黄色い芽は光不足にしか見えませんよね。

自作の育苗器は筆者の寝床にあり、発泡スチロールの箱に蓋をしています。今日朝覗いたら芽が1つ出ていたので、箱から出して陽だまり育苗を開始したところ、日中にもう一つ芽が出たんですね。前者が黄色、後者が緑です。

他にも一昨日あたりから発芽していまして、黄色い芽を日光に1日当てても緑にならないんです。恐らくこの黄色い葉も緑になるまで何日かかかるんじゃないかと思うんですね。ここで疑問なのですが

- 発芽時に光がなかったら黄色くなるのは仕方がないが、光を浴びてもすぐ緑にならないのはなぜだろう? 発芽時の光って、そんなに大事なものなのだろうか?

- 陽だまり育苗で夜に発芽しても、黄色い芽を見たことがない。なぜ? 土の中でもある程度の光はあるが、屋内の発泡スチロールの箱の中では光がほぼゼロということだろうか? いや、それならば、後者の芽も黄色くないとおかしいだろう。

- 黄色かった芽は成長してもひ弱とか、マイナス要因にならないのだろうか?

どうもよくわかりません。

2017/4/19

種が入ったビニル袋と添い寝?をしなくなって2日経った今日、7個の種から根が出ていました。早速ポットに埋めました。しばらく寒そうですが、なんとか育って欲しいなぁ。貴重なのであまり光に当てたくなくて、撮影はしませんでした。余ったらね。

2017/4/17 その2

これは筆者の不勉強というべきだろう。自然農とか自然栽培系の本しか読んでなかったので気づかなかった (^^;; ナスの発芽には温度差が必要らしい。昼間30度、夜間20度が理想らしい。ポケット催芽も夜はポケットから出そうかと思う。今はパジャマのポケットに入れたまま寝ているので(笑)。

実は、発泡スチロールの箱とマルチパネルヒーターで簡易育苗器(大したことはないが、いづれ紹介することがあるかもしれない)を作り、そこでも発芽を待っているのだが、夜間は温度を下げることにしよう。

2017/4/17

ポケットで催芽をしているが、これもおかしい。

昨年採った種は1つも根が出ない。根が出たのは一昨年採ったミニトマトが15、一昨年のナスが僅かに2。発根のピークは3、4日目だった。6日経つが、これ以上待っても無理のような気がする。もちろん、根が出たらすぐポットに埋めている。

たぶん育苗には問題がないと思われる。問題は、種採りか種の保存方法もしくはその両方ということだろう。熟す前に採ったか、乾燥が不十分だったか。冷蔵庫に入れておいたのだが、密封して乾燥剤も入れておけばよかったのだろうか・・。

妻は、「ホームセンターで苗を買えばいいし」と言ってくれる。もちろんその手もある。だが、ポケット催芽したのもあるし、念のために種も新たに購入することにしたし、遅いけど、なんとかなっていくんじゃなかろうか (^^ゞ

2017/4/12

夏野菜も最初2年は苗を購入した。3年目から苗も育てるようになり、今年が3年目になる。種を採り、繋いでいくには育苗が必須である。本などには、3年くらい続けると種が土地に馴染むなどと書いてある。当然ながら保温設備等は持っていない。窓際育苗も試したが光が足らないらしく徒長してしまうので、日中は透明プラケースに入れて外に出し、夜は屋内などに退避させている。天気の良い日にプラケースで密封すると温度が上がりすぎるので蓋を開閉してこまめに温度管理したいので勤務先に持ち込んでいるし、夜はめんどくさいので屋内に入れずそのまま車の後ろに積んだままにしている。

さて、今年の調子だが、あまり良くない。いままでで一番良くない。どうしたものか迷ってもいる。

ピーマンは順調のようだ。

ピーマンは順調のようだ。

大玉トマトは、徒長したのが多い。

大玉トマトは、徒長したのが多い。

ちょうど発芽する日に、ついうっかり妻に車を貸したのが運の尽き?で、陽の光が弱い暖かい車内に積んだまま、見事に?徒長してしまった。種を蒔きなおそうか迷ったまま、ここまで来ている。

ナスとミニトマトはいまだに発芽しない。3月25日蒔きだからもう18日経ったことになる。種採りに失敗しているのか育苗がまずいのかわからない。

ナスとミニトマトはいまだに発芽しない。3月25日蒔きだからもう18日経ったことになる。種採りに失敗しているのか育苗がまずいのかわからない。

とりあえず、新たな種でポケット催芽を試みることにした。種を湿ったガーゼで包んで小さいビニル袋に入れ、空気確保のストローを突っ込んで、体温でほぼ30度近辺に保たれているズボンのポケットに昨夜入れたところだ。発芽用に育苗器がたまらなく欲しくなってきた(笑)。

3月25日に開始したが、もう少し遅いほうが良いのかも知れない。しっかりした保温と光量が確保できればもっと早く開始してゴールデンウィークに十分に間に合うが、何の設備も持たない筆者には陽だまり育苗しか手立てがない。そして陽だまり育苗は気温がある程度上がってこないとできない。

参考書籍には、最低気温が10度を超してからとか、最高気温が16度を超してからとか、書いてある。近くの地点の気象庁データ3年分を見る限り、どうやら当地では4月に入ってから開始するほうが無難なようだ。

筆者のように透明プラケースに入れると蓋の開閉でこまめな温度管理が必要になる。一方、ケースに入れないでそのまま陽当たりの良い場所(できれば背面が白くて反射が期待できる場所)に置くだけであればこまめな温度管理は要らないと書いてある書籍もある。これにはポットでなくトレイという条件がついている。土の体積が少ないトレイなら温度が上がりやすいということらしい。半面、水分が蒸発しやすいので、1週間くらいは平気なポットに対し、給水(植物に負荷をかけないように温水)の頻度があがるらしい。急な雨の時はどうするんだろ? やはり、普段は人がいない家の前に置いたままにはできないな (^^ゞ

2017/4/3

にんじんの残りを収穫した。

なぜか、煮るととても柔らかい。

にんじんの残りを収穫した。

なぜか、煮るととても柔らかい。

水分が多いせいだろうか、割れているのが結構ある。

畑には秋の残、というか、秋にはまだ小さかったので収穫しなかったのが残っていて、

畑には秋の残、というか、秋にはまだ小さかったので収穫しなかったのが残っていて、

まあまあな大きさの小松菜などもあるし、とう立ちする前に食せねば。

まあまあな大きさの小松菜などもあるし、とう立ちする前に食せねば。

じゃがいも(さやあかね)の芽もぼちぼちだが、まだ寒いし、植えるのはもうちょっと待つかな。

じゃがいも(さやあかね)の芽もぼちぼちだが、まだ寒いし、植えるのはもうちょっと待つかな。

妻の受け持ちになった花壇に昨秋に植えたクロッカスが咲いた。

妻の受け持ちになった花壇に昨秋に植えたクロッカスが咲いた。

新年度になった。妻の教師最後の年度が始まった。複式のクラスになり、なぜか授業時数も昨年より少なく物足らないとこぼしていたが、どうやら、国語の授業を手放してしまったことが原因だと気づいたらしい。筆者もそう思う。やはり妻の核になる授業は国語なのだ(そしてたぶん算数)。今日、教頭先生から取り返してきたとのこと。

2017/3/27

お天気が良く、このところ忙しかった妻も春休み期間中となり気楽になったので、出かけてきた。やはりこの時期は、暖かそうな南へ行ってしまう。

高速を長浜で降り、スーパーでお寿司など昼食を購入。駐車場探しに手間取ったが、正午に近かったので、長浜城が見える豊公園で昼食。遅い梅が咲いていた。お天気は良いが、琵琶湖沿いということもあり、風があって寒い。こんなこともあろうかと持参した筆者のスキー用ネックウォーマーを妻に貸した。

湖岸をそのまま車で南下して、彦根の東、ビユーホテルを過ぎたあたりで左に折れて畑の真ん中に駐車。ここから湖岸沿いに歩き、彦根城を見学。お城前で団子を食べてから、車のところまで戻った。歩くことが目的だったはずだが、特に計画もない成り行き任せのため、(後で調べると)歩いたのは6kmほどだった。

湖岸をそのまま車で南下して、彦根の東、ビユーホテルを過ぎたあたりで左に折れて畑の真ん中に駐車。ここから湖岸沿いに歩き、彦根城を見学。お城前で団子を食べてから、車のところまで戻った。歩くことが目的だったはずだが、特に計画もない成り行き任せのため、(後で調べると)歩いたのは6kmほどだった。

大河ドラマ人気でもっと混むかと思ったが、お城の賑わいはそれなりだった。たぶん彦根城はこれで4度目だと思うが、玄宮園に入ったのは初めてだった。。

翌日は、トマト、ナス、ピーマンの種蒔きをした。が、これから寒い日が続きそうで、陽だまり育苗には厳しそうで、もう1週間待てばよかったかとも思う。じゃがいもは車庫の2階で芽だし中だが、今年は雪が消えるのが少し遅くてやっと消えたぐらいなので、植えるのはいつもより遅くなると思う。

2017/3/23

姪の結婚式へ行ってきた。お相手は競輪選手ということで、マッチョな集団が異様?な熱気を醸し出していた。〇〇〇ちゃんおめでとう。

姪の結婚式へ行ってきた。お相手は競輪選手ということで、マッチョな集団が異様?な熱気を醸し出していた。〇〇〇ちゃんおめでとう。

さんざん迷ったあげく、カメラはX-Pro1+18-55ズームとなった。RAW記録を併用しているせいもあってか、書き込みに数秒を要し、幾多のシャッターチャンスを失った(笑)。画像のピントがいまいち合っていないような気がするのは、近頃単焦点ばかり使っているせいだろうか。

まだ寒いが、春になった。畑作業も近づいている。なんだか知らないが、芽も出てきた。

まだ寒いが、春になった。畑作業も近づいている。なんだか知らないが、芽も出てきた。

そろそろ夏野菜の育苗を始める。

前から気になっていた「相模半白」きゅうりの種を購入したのはいいが、いままで育ててきた「加賀節成」きゅうりもあって、同時に育てて交雑しないようにするのは面倒だし、どうしようか思案中。「ポンデローザ」トマトの種も購入したが、こちらは自家受粉率も高いのでまず大丈夫だろうし、交雑したとしても派生種と言われる「世界一」トマトが相手なので、大したこと?はなかろうと思う。

2017/3/10

書いてなかったかも知れないが、昨年12月に初めて人間ドックを受診した。2日ドック。還暦記念のひとつ。特に問題はなかったのだが、やはりピロリ菌検査で引っかかった。胃カメラで見ると胃壁が胃腸炎でまだら模様になっている。それで1月に抗生物質を1週間飲んだ。うんちがうさぎのように玉になり、回復するのに3週間ほどかかった。消化器系の有用な菌も殺してしまうせいだろうか。

本日の検査で陰性となり、ピロリ菌はいなくなったようだ。

2/14に紹介したように、昨年採れた西洋かぼちゃは2月でなくなった。今はスーパーで買ったかぼちゃを食べている。(こんなに柔らかくて、こんなに味がなかっただろうか?? なんだか気持ち悪い)。以前は思いもしなかった。なぜ?? 単に品種のせいなのか、それとも・・(笑)。ま一概に言えないでしょうけどね。

2017/3/9

もうすぐ春かと思ったらそうは問屋が卸さない(笑)。要らないだろうと日曜日に雪囲いを外したのに、昨日も今日も雪。タイヤを替えなくて本当に良かった(笑)。

もうすぐ春かと思ったらそうは問屋が卸さない(笑)。要らないだろうと日曜日に雪囲いを外したのに、昨日も今日も雪。タイヤを替えなくて本当に良かった(笑)。

池波正太郎の三大連作の一つ、仕掛人藤枝梅安は好きで何回も読んでいる。他の2つに比べてかなり短い。理由はいろいろ言われているようだ。

相変わらず鍼灸に月2、3回通っている。鍼灸院に本や漫画が並んでいて、これを借りるのを楽しみにしている(特に漫画 ^^;;)。寄贈した娘のお古になった少女漫画は奥の方にある。表の待合室の本棚はおおかた制覇したので、奥の本棚に手を伸ばし始め、その最初が藤枝梅安。

読み始めてみると、お話は原作とまったく同じである。(小説と劇画ではだいぶ味わいも違うな)、(でも同じじゃ面白くないな)、と思っていたのだが・・

途中から微妙に話がずれてきて別のお話になったかと思うと、まだ半分も読んでいないが、もう完全に原作部分を終了して話が続いている。短い原作のその後のお話が読めるみたいな気がして、とても面白くなってきた。

鍼灸師が主人公の漫画なんてめったにあるもんじゃないので、鍼灸師が読みたい気持ちもわからないではない (^^ゞ ただ、梅安の使う治療の鍼は太すぎないか?(笑)。

2017/2/19

疫病に強いというさやあかねが届いた。植えるのはまだ1ヶ月以上先だ(笑)。

疫病に強いというさやあかねが届いた。植えるのはまだ1ヶ月以上先だ(笑)。

ここでちょっと言い訳

自然栽培なら土壌生物の働きも活発で、疫病が出るほうがおかしいんじゃないかと思う人もいらっしゃると思う。その通りだ (^^;;;;

まだまだ土が育っていないということだろうし、長ネギとの交互作では連作対策が不十分なのかも知れない。されど、土寄せや収獲の掘り起こしで土を荒らす場所をこれ以上広げたくない。いちおう、品種でその対策をしてみたのです。

しかし、この、

---------------------------------------

この品種が広まって北海道ジャガイモの半分でも占めるようになっては、農薬関係業界は大打撃どころではなく、死活問題です。結局、公的機関やホクレン(JA)から栽培を広く推奨されることはありませんでした。

---------------------------------------

って、どこまで本当かな(笑)。

春が近づいて来ると、天気が良い日は外にいたい。

春が近づいて来ると、天気が良い日は外にいたい。

それで、昨日も今日もブラブラと歩いてきた。

それで、昨日も今日もブラブラと歩いてきた。

早く畑が始まらないかなぁ。

早く畑が始まらないかなぁ。

2017/2/14

大きいのは食べてしまったのでこれは小さいですが、昨夏実った最後のかぼちゃ(自然農法国際研究開発センター販売のかちわり)です。

大きいのは食べてしまったのでこれは小さいですが、昨夏実った最後のかぼちゃ(自然農法国際研究開発センター販売のかちわり)です。

別に育てた普通の西洋かぼちゃ(市販のかぼちゃから種を採って育てた、たぶん錦芳香系のかぼちゃ)は昨年の12月で腐ってしまいましたが、これはまだ健在です。よく保ってくれました。猪に荒らされていなければもっと残っていたかな (^^ゞ

今日は甥の結婚の日(入籍だけ)。お祝いは今から送る(笑)。

2017/2/12

ようやく雪も降りやんだようです。山陰や太平洋側では大雪らしいですが、こちらはそれほどではなく、昨年ほどではありませんが、今のところ、雪は少ないほうですね。まだ60cmぐらいですから。

ようやく雪も降りやんだようです。山陰や太平洋側では大雪らしいですが、こちらはそれほどではなく、昨年ほどではありませんが、今のところ、雪は少ないほうですね。まだ60cmぐらいですから。

「土がよくなりおいしく育つ 不耕起栽培のすすめ」

耕起・不耕起のメリット・デメリット、植物の根や土壌生物による土づくりの詳細、など大変参考になりました。有機農業系の人ですが、方法はいわゆる自然栽培系とほぼ同じようです。

耕耘機が普及して畑の全面を耕すようになったが、それ以前はそんなことはなく部分耕だった。どんなところでも不耕起栽培に適しているわけではない。草の成長や分解が活発な暖かい地方のほうが向いているし、物理的状態から考えて粘土質の土は向いていない。良い土に育てるのは容易ではない。それまでは穴を掘って施肥したり、畝の上に置き施肥したりするのは続く。不耕起の収量は少なくなる。などなど、夢ばかり言わず、かなり現実的なのが、今の筆者にぴったりはまります。

これも大変参考になりました。肉食中心の欧米人の胃と炭水化物中心の日本人の胃は違うとか、身体への脂肪のつき方が違うとか・・。ただ、ちょっと読みにくいのと、専門家らしく?さっぱり書いてあるせいか心に残りにくいんですね。何回か読んでみようと思います。

2017/2/9

自然農法、自然農、自然栽培、など、名前はいろいろある。名前というより人それぞれになるが、やり方は異なる。やり方の違いはどうでもいい。筆者は筆者で模索するのみである。

最近、本を2冊読んだ。こういう類の本である。こういう方面ではそれなりに知られている人らしい。けど、中身が気に入らない。まず、大言壮語である。そして、客観的な資料はなにもなく主観的な文章が続くのみ。極め付きは、初歩的な間違いがある。さらに、ページ数を増やすかのように余分な付け足しが多い。知識も経験も不足している編集者に丸投げしているように思われる。

こういう人が自然栽培を名乗っている。同類と思われたくはない(ま、そうでない人もいるんだけどね)。

候補は、「不耕起栽培」「草生栽培」といったところかな。「自然」がついているのが間違いのもとかと。

2017/2/6

これほど妻と感じ方が違ったコンサートも珍しい。1ステは置いとくとして、2ステの音楽表現がとても素晴らしくて大きな拍手喝采を送ったのだが、妻はピッチが気になって聴く気にならなかったようだ。3ステは1stヴァイオリンのクセが筆者には受け入れられず(早く終わらないかなぁ)とジリジリしていたのだが、妻にはとても素晴らしかったらしい。んー、こんなこともあるんですね。

届いたので使い始めた。FUJIFILM最初のミラーレスのせいか、動作にはかなり癖がありそうだ(いまのところ目についたのはAF関係)。それを払拭してあまりあるのが画質で、X-T1ほどの詳細感はないが惚れ惚れするような色の乗り。期待以上だった。やはり実際に使ってみないとわからない。これでFUJIFILMの1世代前のフラグシップが2つ揃ったことになる。重さはほぼ同じはずだが、持ち手のせいか、X-Pro1のほうが重く感じる。

2017/2/2

最近の画像で気づいた方がいらっしゃるかもしれないが、年末にFUJIFILMのX-T1を入手し、これをメインに使っている。

昨年何回も書いたように、山登りなどの行動中に撮るカメラとしては1000gぐらいが筆者の限界だと思っている。もちろん、軽いほうが望ましい。かといって、マイクロフォーサーズでは画質に満足できなかった。となると、やはりセンサーはAPS-Cとなる。が、重くなるので、上級機や良いレンズは使えないことになる。

3年ほど使ったD40は失敗が多かった。低画素の余裕のせいか時々ホームランは打つものの、アベレージが上がらない。そこで昨年D5300を購入した。が、画素数があがって詳細な画像にはなったが、深みがないというかどうにも薄っぺらい画像に見えたので、手放した。結局、NIKONはその中間的な1000万画素近辺のD3000、D5000、を使うようになった。D300の画質には惹かれたが重いので手放した。

昨年はD3000(NIKON最後のCCDモデル)をよく使った。D40よりアベレージは上がった。このままでいいのかも知れない。が、もう少しなんとかしたいとも思う。

一眼レフ上級機は重いので避けたい、となると、ミラーレスになる。APS-Cのミラーレスは3社しかない。しかし、CANONやSONYで撮ったネット上の画像を見るとあまり魅力的に思えない(これぐらいならマイクロフォーサーズのほうがいいかも 笑)。FUJIFILMの画質は気に入っていたがレンズが高価だと思っていた。が、見なおすと、最初から良いレンズしか置いてないと考えるとむしろ安いかも知れないと思うようになった。動きものに弱いと言われるが、筆者の用途には関係ない。それにレンズのラインアップも充実しているようだ。

逆に、NIKONのレンズラインアップはフルサイズには良くても、APS-Cにはちぐはぐなように思われる。あってもかなりお高く、裕福な上級機ユーザーしか対象にしていないように見える。もっとも、ほとんどの初級機ユーザーはキットレンズ以外買わないのだろうけど。

左から、D5000、X-T1、DMC-GF7。

左から、D5000、X-T1、DMC-GF7。

X-T1レンズキットはD5000+軽い標準ズームとレンズ込みの重さは同程度だが、やや小さい。普通のバッグに入れたい気になる。レンズも18-55 F2.8-4にしては小さくて軽い。PENTAX SPでカメラを始めた筆者にはなんとも懐かしい重さと大きさである。

操作も懐かしい。電源を入れなくても設定がほとんどわかり、変更も容易である。レンズのリングを回して絞りを調整すると(やはりカメラはこうでなくっちゃあ)と思う(単焦点レンズに被写界深度が刻印されていれば満点なんだが・・)。ファインダーも大きくて見やすい。EVFでもそれほど違和感はない。あまりに撮りやすいのですべてマニュアルで撮ろうかと思うくらいだ。1600万画素にしては詳細な画像に見えるし、FUJIFILMのフィルムシュミレーションもとても綺麗だ。素人は下手にRAW現像などしないほうが良いかもしれない。

だが、画質がいまいち気に入らない。1600万画素だからと安心していたのだが、薄っぺらく感じる。深みが足りない。もちろん正確な比較はできないが、雲や光の微妙な陰影はD40のほうが良かったような気がする。

そこで、FUJIFILMの他機種をあたった。ネット上の画像を確認してもよくわからないが、噂話では、同じセンサーを用いていてもX-E2は傾向が違うようである。そこで思い切ってFUJIFILMの最初のミラーレスであるX-Pro1を入手することにした。後継のX-Pro2を店頭で持ってみるとかなり大きい。大きいが持ちやすい。X-Pro1も同じだといいんだけど・・。こうして深みにハマっていくのだろうか(笑)。

なお、RAW現像でどうにでもできるのかもしれないこと、筆者の感じ方がおかしいのかもしれないことを付け加えておく。

2017/2/1

何年間かの朝日のインタビューをまとめた本でした。トッドを初めて読みましたが、気づかされることばかりでした。曰く(筆者の読み方が間違っているかも知れませんが・・)

- 行き過ぎたグローバリズムは不安定。自国を尊重しないと、国が無くなってしまう(トランプも英国のEU離脱も予見?)。

- きちがいじみた犯罪発生の増加は、教育の普及率?と関係がある。各国で宗教離れが進み、精神的なよりどころがなくなってきた。

- 中東は西欧と対立する文明ではなく、西欧ではとっくの昔に経験した近代化が今まさに進行中なだけ。西欧でもそうだったが、沢山の血が流れるのは生みの苦しみ。他国が介入すれば近代国家へと生まれ変わるのが遅れる。

- などなど。

もっと読んでみようかなぁ。

2017/1/29

かつては北廻船の港として大いに栄えたそうですが、いまはたぶん普通の漁師町です。

かつては北廻船の港として大いに栄えたそうですが、いまはたぶん普通の漁師町です。

お昼のうにいくら丼です。とても美味しかったです。2300円也。ここだけ?結構混んでました。

お昼のうにいくら丼です。とても美味しかったです。2300円也。ここだけ?結構混んでました。

海水浴場ではサーフィンをしていました。

海水浴場ではサーフィンをしていました。

海沿いの自然歩道を歩きました。東尋坊、雄島を経由して、車を止めた運動公園まで戻りました。後で調べたら14kmぐらい歩いてました。

海沿いの自然歩道を歩きました。東尋坊、雄島を経由して、車を止めた運動公園まで戻りました。後で調べたら14kmぐらい歩いてました。

その後、海に沈む夕日を東尋坊のカフェから見たかったんですが、間に合いませんでした(笑)。

2017/1/7

野菜栽培5年目となる今年のテーマです。

自然栽培でよくあるように、理想は無肥料・不耕起でした。始めた当初は肥料が必要だろうけど次第に少なくなるだろうと考えていました。そしてついに4年目の昨年は無肥料にしてみました。そろそろいいだろうと思ったのです。それなりにはできました。収量も前年とあまり変わりませんでした。土が全然育ってないことはよくわかりましたけど(笑)。

しかし、周囲の家庭菜園と比べると、まともに収獲できない品目があったり、収量が少ない品目が多いのです。いちおうそれなりのものを作っている自負はあります。しかし、如何せん、野菜が無くなればスーパーで買うことになります。そうなれば、安心であったり味であったりする、自家野菜の効能?も薄まってしまうでしょう。やはり、ある程度は量のことを考えねばなりません。

まだまだ野菜作りのスキルが足りないこともあるでしょう。重粘土質で水位が高い畑のせいもあるでしょう。もう少し時間をかけることが出来れば土を上手に育てられるのかも知れません。しかしながら、無肥料・不耕起が目的ではないはずです。なら、少し気楽に考えてもいいんじゃないでしょうか。

具体的なことはこれからですが、野菜によって対応を選ぶことになると思います。栽培期間の長いナス・トマト・ピーマンや豆類などは相変わらず無肥料・不耕起でいけると思いますが、問題は栽培期間が短い秋野菜でしょうか。

2017/1/5

新年早々ということで、家にあるめでたい石を紹介します。

新年早々ということで、家にあるめでたい石を紹介します。

子供の頃目にした覚えはないのでわりかし最近になってやってきたんじゃないかと思いますが、気づいたら玄関付近にありました。大晦日にようやく妻も気づいて嬉しがっていました(笑)。

皆さまにとって、今年が良い年でありますように!!

2017/1/4

また新しい年の始まりですね。本年もよろしくお願いいたします。

画像なども新しくしたいところですが、今はとりあえず、これにて m<(__)>m

作成 2015/6/11

作成 2015/6/11